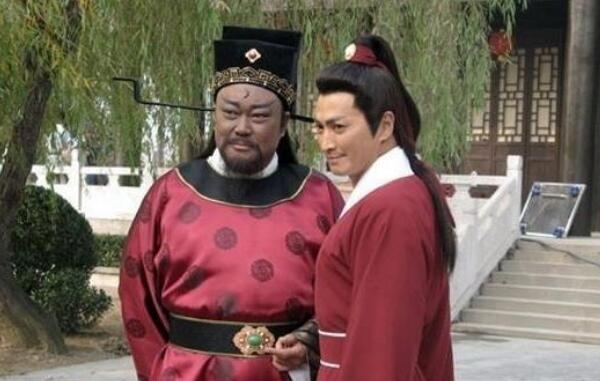

历史上包公是个怎样的人 历史上包公是怎么死的(病死)

包公,也就是我们熟知的包青天包拯,他在电视剧中是正义的化身,一生断案无数,洗刷无数冤情。其实在历史上,包公也是一个清官,政绩也很好,只是没有那么多破案平冤的事,最后也是病死的,享年六十四岁,朝廷赠他为礼部尚书,谥号为“孝肃”。

一、历史上包公是个怎样的人

在电视剧中,包公是不畏强权,断案无数,洗刷无数冤情的宋朝官员;在民间传说中,包公白天在人间审案,晚上则成为阎王爷,在阴间断案;在历史上,包公是宋朝清官,也不畏强权,政绩也比较好,但是没有那么多破案平冤狱的事情。

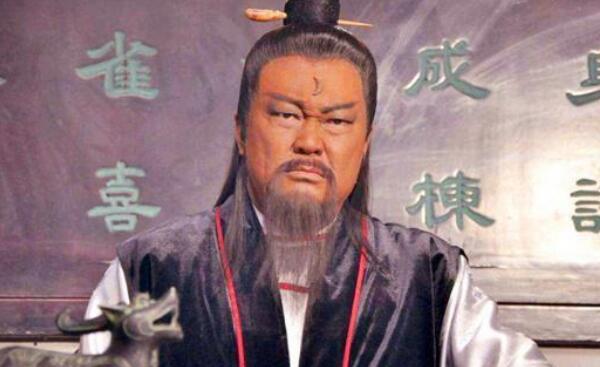

1、历史上真实的包公

包公(999~1062年),即包拯,字希仁,其父包令仪考中进士做了知县后不久,便把家迁到庐州府合肥城内(今肥东县)。包公少时在城内香花墩读书,28岁中进士,因孝义居家陪侍父母十年后出仕,先后任知天长、端州、瀛州、扬州、庐州、池州、开封等县、府,出使过契丹,还在刑部、兵部任过职,在财政部门做过副使、转运使、三司使,在监察部门做过御使、谏议大夫,最后做到枢密副使,成为朝廷的宰辅。

2、历史上包公的为人

在历史上,包公平生整治吏治、注重生产、巩固国防、举贤任能、为民请命,颇有政绩,是我国历史上的名臣,杰出的清官代表。包公当过的天章阁待制和龙图阁直学士使他有了“包待制”、“包龙图”的雅称。老百姓更喜欢直呼“包公”。

3、包公的历史记载

《宋史》第316卷《包拯传》中说:“拯立朝刚毅,贵戚宦官,为之敛手,闻者惮之。人以包拯笑比黄河清,闾里童稚妇女亦知其名,呼曰‘包待制’。京师为之语曰‘关节不到,有阎罗包老。’旧制,凡诉讼不得径造庭下。拯开正门,使得进前陈曲直,吏不敢欺。”又说:“拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚”;“与人不苟合,不会伪辞色悦人”,“平居无私书,故人亲党皆绝之”。包拯做过许多有益于百姓平民的好事,“不爱乌纱只爱民”,赢得了世人的敬仰。

二、历史上包公是怎么死的

正史上记载,包公是因病去世,享年六十四岁,朝廷赠他为礼部尚书,谥号为“孝肃”。不过近来有专家说在包公遗骨中鉴定出含毒元素,而根据包公墓志记载,包公从发病到亡故仅13天,期间还服用了皇上赐予的“良药”,再加上包公生前得罪很多贪官,所以怀疑他是被毒死的。

真相:其实包公是病死的,他应是因突发疾病去世,很有可能是心脏病、脑溢血、中风等疾病,来得比较突然,死亡也比较快,因为此前没有关于包公患有慢性病的记载。另外,宋朝对士大夫非常优待(具体可参考宋朝官员俸禄多少两),基本没有皇帝杀士大夫的情形,而且皇帝对包公非常倚重,因此皇帝遣使赐毒药的可能性很小。

从考古发掘来看大禹九鼎并不存在,为什么历代帝王却深信它的存在

尽管在诸多文献中都有提到“大禹九鼎”,但是从考古发掘出地现有出土物来看,“大禹九鼎”或许并不存在。传言天下初定,大禹将九州进贡的铜,熔铸成九个鼎,用以象征九州大地。后来商灭夏,同时占有了九鼎,周灭殷得九鼎,在秦昭王时秦国国力大增,秦昭王问鼎中原,取九鼎。但根据《史记》所载,九鼎中的一鼎落入了泗水之中,最终只有八鼎入秦。我要新鲜事2023-09-11 18:43:430001科学实验吓死人?历史上十大最残忍的科学实验

导语:很多时候,科学实验过于残酷和暴力。做科学实验是一件敢于实践的事情,但是历史上有很多科学实验是十分恐怖的,接下来呢就由探秘志小编为大家揭秘历史上十大最残忍的科学实验,感兴趣的不妨一起往下看!历史上十大最残忍的科学实验1、项目MK-超中情局这个实验的目的是想看看精神控制是否可以被武器化。他们是怎么做到的?给妓女注射迷幻药。我们没有开玩笑。2、眼色实验我要新鲜事2023-05-08 08:25:100000刘邦为了增加汉朝人口 想出了这样的招数(增加人口)

刘邦为了增加人口宣布15岁以上的单身女性需要交纳税款。在楚汉争霸时期令人意外的是,作为一个小混混的刘邦最后当上了皇帝,可能就是因为古代一直以来的一个定律就是君子永远都赢不了小人,因为那个时候的君子总是在讲究原则,可是小人在做事情的时候就会不择手段,刘邦作为小人中的小人,他的成功可以说是必然的。而刘邦在当了皇帝之后,也确实想出了不少的办法去让汉朝变得更好,其中一个就是增加汉族的人口。增加人口我要新鲜事2023-12-17 12:21:330008“拾荒妈妈”终身未嫁,抚养30多名弃儿,孩子长大后却不联系她

早在2007年1月12号,央视新闻官方网页就发表了一篇名为《当之无愧的感动中国人物—张菲》,来报道和描写张菲当时的境况。根据文章报道的描写,张菲刚接受到了来自于社会热心人士所捐献的一套三房两厅,在当时价值七万多的房子,来自各方的共计七八万元的捐款,和普宁市公安局长亲手给出的一份特殊而又极其珍贵的礼物——户口簿。我要新鲜事2023-05-25 17:20:4100045爱因斯坦发明了哪些东西 爱因斯坦伟大成就有哪些

爱因斯坦一生中并没有发明什么东西,他不属于发明家,但是爱因斯坦所提出的理论,让更多人发明了东西,他的理论就是发明的前提。爱因斯坦一生都在做研究,不断的推出自己的理论,让很多事情都得到了证实。一、爱因斯坦的光量子假说我要新鲜事2023-05-09 08:06:570001