康有为与梁启超:从师生到敌对的过程,政治立场高于师生情谊

康有为和梁启超是师生关系,二人都曾是近代中国历史上向西方寻找真理的先锋人物。然而,在历史的转折与大变革面前,一个固步自封,僵化保守,;一个善于吸收,与时俱进,师生思想的分歧乃至最后分裂是理所当然的。他们之间的恩恩怨怨与中国近代历史的发展进程息息相关。

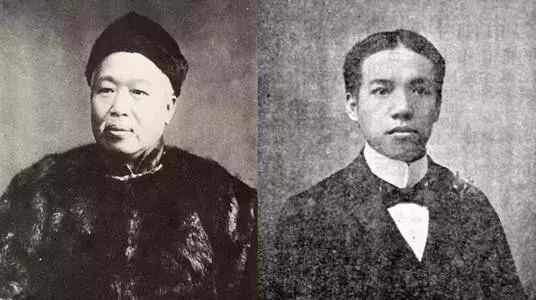

康有为出生于广东南海一个“世以理学传家”的名门望族,少年时代就接受了理学思想的系统教育,开口圣人,闭口圣人,以至于大家都称他“康圣人”。

康有为多次参加科考,均名落孙山,以至于对科举失去了兴趣。1879年,22岁的康有为在游历过为英国殖民者霸占了近40年的香港之后,对于西方文明有了些感官上的认识,觉得英国人“治国有法度”,不像过去常说的所谓“夷狄”那样没有文化。于是,他开始钻研西方的科学知识,逐渐成长为当时学术、思想界的先行者之一。

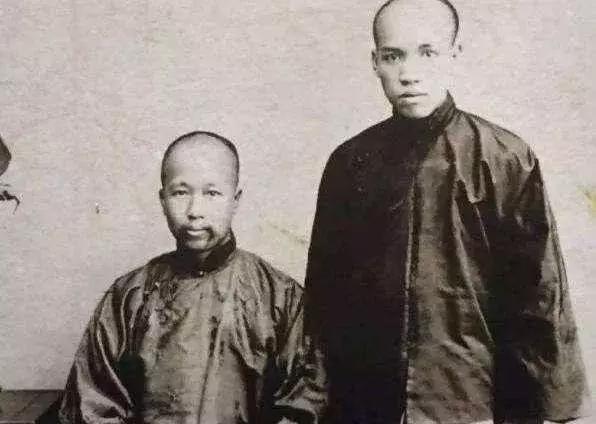

同样是1888年,当时只有16岁的梁启超因在广东乡试中考取第八名中了举人,而颇有点少年得意。1890年,梁启超进京参加会试落第。这年八月,经陈千秋引见,梁启超认识了康有为。

当时的康有为虽然年过三十,但因科举考试不顺,此时不过是一名监生而已,在“学历”上比梁启超低一格。按照当时的科举习惯,梁启超中举在先,应是康有为的“前辈”,所以梁启超心中未免有些自得。谁知康有为对他所学旧学逐条加以批驳,这使梁启超十分惊讶,他没料到被世人推崇万分的学问在康有为看来,如同糟糠,他感到自己如“冷水浇背,当头一棒”。

这番当头棒喝之后,让梁启超一时不知所措,以前所学的不过是应付科举考试的敲门砖而已,根本不是什么真正的学问。经过一番思考,梁启超毅然决定抛弃旧学,拜后辈监生康有为为师,并逐渐成长为康有为的左膀右臂。

康有为的万木草堂有西方社会科学和自然科学各类书籍3000余册。求知欲旺盛的梁启超在这里如鱼得水,恣意涉猎,像海绵吸水一样吸收各科知识。

康有为年长梁启超16岁,师徒二人在思想上虽然有一些分歧,但基本目标是一致的。但随着历史的发展,二人却日渐分离,并最终分道扬镳。

从1898年6月11日开始,在康有为、梁启超等维新派的支持下,光绪皇帝颁布了一系列改革政策。由于慈禧太后的反对,9月21日,维新运动宣告失败,前后仅仅历时103天!因1898年为旧历戊戌年,所以这次改革又称为“戊戌变法”。“戊戌变法”失败以后,康有为和梁启超先后逃亡到日本。康有为手捧自称是光绪皇帝缝在衣服里的所谓“诏书”,继续宣传他的保皇保教主张。

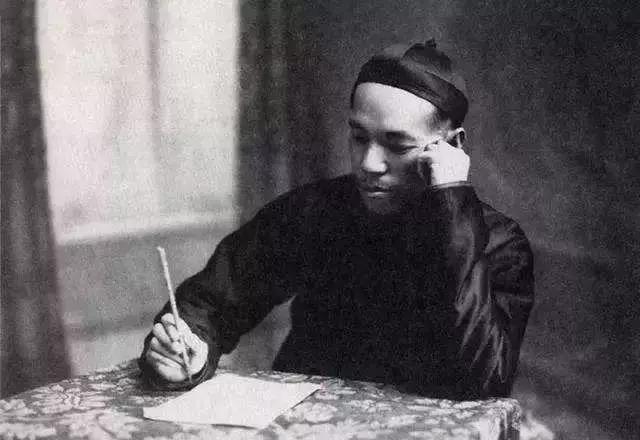

起初,梁启超像从前一样,惟师命是从,言必称师,可渐渐地,随着对西方资产阶级启蒙著作的大量阅读,他的政见发生了显著变化,与从前判若两人。最主要的变化是他接受了自由、平等、博爱思想。他认为法国启蒙主义思想家卢梭的《民约论》是医治中国痼疾的良方,认为中国若能采纳其思想,必将出现大同盛世。

在西方资产阶级思想的影响下,梁启超的政治主张也从保皇转向革命,这段时间,他与孙中山、陈少白等革命党人的来往开始密切,有时甚至三更半夜还和他们拥被长谈,并有了合作组党的计划,计划推孙中山为会长,梁启超做副会长。梁启超甚至召集其他同学,联名致函康有为,劝其退休。

康有为得知梁启超倾向革命的思想之后,非常生气,立即严令其离开日本到檀香山办理保皇会事宜,并斥责其倡导革命的错误。由于多年来,梁启超已经养成了对康有为的敬意和畏惧,只得在表面上答应悔改,但实质上并没有放弃对革命的信仰。

1912年元旦,民国成立。对于民国成立后出现的许多问题,康有为非常看不惯。为了恢复封建教化与伦理纲纪,他继续鼓吹尊孔崇儒,并四处活动,组织孔教会,甚至要尊孔子为教父。在大总统袁世凯的支持下,全国上下,尊孔读经,甚嚣尘上。

袁世凯之所以支持康有为尊孔读经,目的是为自己复辟帝制服务,但康有为却认为只有溥仪才能做皇帝,所以早在1914年3月,康有为就同张勋暗中谋划,打算复辟清朝。而袁世凯复辟帝制后,不仅没让溥仪做皇帝,还公然自称洪宪皇帝,康有为当然不能容忍,于是毅然参加讨伐袁世凯的护国战争。

1917年7月,康有为串通统率辫子军的张勋,请溥仪重新登基做皇帝,史称“张勋复辟”。因复辟有功,康有为被任命为弼德院副院长,相当于议会的副议长。没想到仅12天,复辟就告以失败,康有为名列通缉令,只得躲在外国使馆和租界里作诗品画,直到1918年,在得到北洋政府的特赦之后,才敢走出租界。

与康有为积极复辟相反,梁启超坚决维护民主共和。袁世凯窃取大总统后,1915年12月25日,云南正式宣布独立,拉开了护国战争的序幕。

在全国人民的支持下,护国战争很快便取得了胜利。与其师康有为不同,梁启超不仅反对袁世凯称帝,而且反对任何形式的复辟,他深信世界潮流不可阻挡,任何复辟阴谋都不能得逞。当康有为在《上海周报》上发表《为国家筹安定策者》,公开主张清帝复辟时,梁启超立即发表《辟复辟论》,针锋相对,将矛头直指康有为,明确指出此文的实质是“党袁论” “附逆论” “筹安新派”。张勋复辟一发生,梁启超立即随段祺瑞誓师马厂,参加武力讨伐。

康有为在张勋复辟失败后,不仅不反省自己的过失,反而将怨气发泄在梁启超身上,咒骂他为“梁贼启超”,将他比喻为专食父母的枭獍,从此,康梁公开反目。

晚年的康有为和梁启超之间关系有所缓和,但师生之谊并不能掩盖二人政治立场上的分歧。

对于当时蓬勃发展的大革命,康有为则称之为暴乱、“俄化”,甚至在他去世前夕,还致电反动军阀张宗昌,要他先发制人,“用重兵”对抗已逼近上海的北伐军。

此时的梁启超依然坚定反对复辟倒退,维护共和,追求立宪,他认为历史是在不断进步的,封建帝制再也不可能在中国复现。

1927年,康有为七十大寿,康门弟子齐集上海祝寿,梁启超托人送来寿联和寿文。在寿联里,梁启超将康有为比作孔子,极得以“圣人”自居的康有为喜好。在寿文里,梁启超深情地回忆起早年在万木草堂学习的经历及师生之间真挚的情感,感谢先生的教诲之恩,并高度评价了康有为对当世及以后的影响。

祝寿的喜庆气氛尚未散尽,3月31日,康有为便病死于青岛。梁启超闻讯后很是伤感,电汇去几百块钱,作为丧仪。4月17日,梁启超联合康门弟子,在北京设灵公祭,含泪宣读悼文。在这篇情深意浓的悼文里,梁启超肯定了康有为早年的历史贡献,但也委婉地批评了他在复辟帝制上的错误,一如既往的坚持了“吾爱吾师,但吾尤爱真理”的精神。

清朝的格格 为何结婚大多生不出孩子 (受封建礼教束缚)

在清朝的格格结婚之后,想和驸马见面还要通过教养嬷嬷的安排,如是和亲,会不被夫婿待见,肯定就生不出孩子。在史记之中,关于清朝的贵族女性,还有格格的生平事迹,很少被记载。但实际情况并非像影视剧之中所描绘的身份高贵甚少有男子娶进门,现实中的格格,怀孕后诞下子嗣的非常少。并非都是金枝玉叶我要新鲜事2023-02-28 17:15:5000041王翦是哪个国家的将领 助嬴政统一六国(战国末期秦国将领)

战国时期有四大名将,白起、廉颇、李牧以及王翦。他们都有着非常多的战绩,而且四个人都对历史的进程产生了极大的影响,故而并列战国四大名将。那么王翦是哪个国家的将领,他有着怎样的事迹呢?王翦是哪个国家的将领我要新鲜事2023-05-10 19:41:000000万恶的旧社会是什么模样 看看晚清时期的“童养媳” 处境悲惨

在封建社会时代,婚姻往往由父母之命、媒妁之言决定,子女没有选择配偶的权利。更甚者,晚清时期兴起了“童养媳”现象,许多家庭将年幼的女孩接回家中养育,待到合适年龄便将她们嫁给家中的男性。这种现象实质上是对女性的一种迫害,让我们见识了万恶的旧社会的真实面目。我要新鲜事2023-07-27 20:31:290000古代时候大人给的压岁钱 是钱还是什么东西(压岁钱)

压岁钱在古代装的是一种驱除邪祟的装饰品,并非是可以流通的货币。再过几个月又到了中国最重要的节日春节,孩子们都希望能够在过年的时候得到长辈给的压岁钱。虽然说在全国各地压岁钱给的多与少,以及给的时间都是有着一些差别,但现在的年轻人们也不太懂这些,大多数都是凭借着自己的喜好给。在古代压岁钱礼仪是比较值得注意,不然有可能会引发一些闹剧。压岁钱我要新鲜事2023-11-04 15:17:200000中国上古五大创世神:女娲上榜,第一画出世界万物

导语:中国古代有很多传说故事,在以前古代世界上有很多传说,因为没办法知道世界起源的答案,只能将这一切归于看不见的神明。中国有很多创世神,下面和探秘志小编一起了解一下吧。中国上古五大创世神1、伏羲在我国古书上记载,伏羲凭借一己之力开创天地,不仅画出了世界万物,还创造了八卦、文字等等,是上古时期非常了不起的神明,在现在很多神话故事中也有他的身影。2、女娲我要新鲜事2023-05-08 08:55:490000