1955年一块石头被秘密送进中南海,毛主席感叹:它将决定中国命运

1955年1月15日,钱三强和李四光将一块层层包裹的石头带入中南海菊香书屋,毛泽东和周恩来正在那里等待着他们。

钱三强将自己制造的盖革计数器放在桌上,然后带着这块石头从桌旁走过。此时所有人都被这块小石头吸引,空气中弥漫着紧张与期待。

在伽马辐射仪的扫描下,仪器发出的尖锐声音瞬间打破平静。“咯拉,咯拉”,是这个声音,没错!毛主席长舒了一口气,说道:“这块石头将决定中国的命运。”

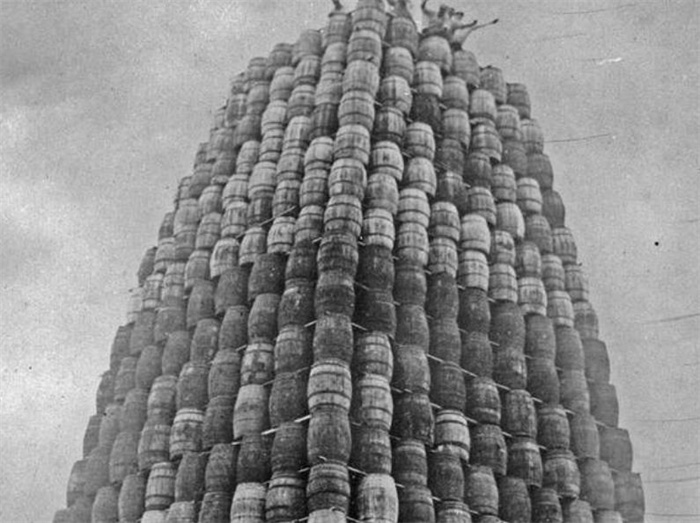

其实,这块能进中南海的小石头就是来自我国广西的铀矿石,也是我国核工业的“开业之石”。

(铀矿石标本)

(铀矿石标本)

1946年8月,毛泽东在接受美国记者安娜·路易斯·斯特朗采访时曾发表过“原子弹是纸老虎”的论断。

(毛泽东与斯特朗)

(毛泽东与斯特朗)

然而时隔9年,为什么原子弹却成为了“决定国家命运”的存在呢?当时究竟发生了什么,使得我国开始了如此重视原子弹的研发?

1945年8月6日,美国先后向日本广岛、长崎投放原子弹,造成20多万人伤亡,原本繁荣发展的城市瞬间变成一片废墟。消息一出,举世震惊,全世界人民第一次直观地感受到了原子弹的强大威力。

(美国投放原子弹)

(美国投放原子弹)

但当时的中国与美国等拥核国家并无争端,对于原子弹的认知也只是感叹其威力巨大,完全没有意识到5年后的朝鲜战争中,志愿军会直面美国的“核威胁”。

1950年朝鲜战争爆发,起初只是朝鲜半岛两个国家的内战。但由于美方扶持的韩国连连败退,美国悍然宣布出兵,甚至操纵16个国家组成的联合国军投入战局,武装干涉朝鲜内战。

在美军的强势介入下,朝鲜战场的局势迅速扭转。

1950年10月7日,美军大举北进,越过三八线,兵锋直指中朝边境的鸭绿江、图们江沿岸,严重威胁新中国的国家安全。

为了保家卫国,10月19日,中国派遣志愿军入朝作战,和朝鲜人民一同抵抗美军侵袭。

但志愿军落后的军事装备并未引起美方的警觉,美国政府也认为中国的加入,不可能改变朝鲜半岛的局势。

可出乎美方预料的是,在双方实力悬殊的情况下,志愿军仍然凭借着顽强的战斗意志和高超的战术技巧,英勇向前,将美军逼得退回三八线。

这残酷的现实令美方恼羞成怒,为挽回颓势,时任联合国军司令的麦克阿瑟向美国政府提议使用原子弹,但由于美国盟友的反对以及苏联的存在,这一提议迟迟没有获准。

1953年,朝鲜半岛停战谈判时期,美国第156次国家安全委员会会议做出决议:如果谈判破裂,美国将以核武器打击中国志愿军。

(美朝停战谈判)

(美朝停战谈判)

此时,美国使用核武器已经不再是单纯的讹诈和威胁,而是存在付诸实际的可能。美方更是在朝鲜半岛部署空军兵力,做好了进行空投核弹的作战计划。

最终由于苏联的核威慑,加之美国对全球利益的考量,美国在朝鲜半岛发射架上的原子弹并未真正使用。

如果说朝鲜战争中的核讹诈是美方在中国领土附近的试探,那么台海危机中,中国则是深刻感受到了核威胁的切肤之痛。

1953年2月2日,朝鲜战争即将结束之际,对新中国军事实力深感不安的美国政府在进行核讹诈的同时,提出“放蒋出笼”的政策,企图利用国民党当局牵制中国。

从联合军事演习到加大军事援助的承诺,美方的政策令蒋介石看到了希望,进而蠢蠢欲动。

看到美国政府对新中国的强硬封锁,国民党政府更是见风使舵,主动提出和美国缔结《共同防御条约》,企图建立遏制新中国发展的包围圈。

为挫败美国干涉中国内政的阴谋,1954年9月3到9月22日,中国人民解放军对金门发起了炮击,揭开了第一次台海危机的序幕。

(炮轰金门)

(炮轰金门)

面对台海地区的紧张形势,美国再次宣称动用核武器。3月31日,美国空军表示,已经做好包括核武器在内的军事部署,随时准备打击中国。

美国屡次挥舞核大棒,让中国政府深刻认识到拥有核武器的重要性。新中国由此下定决心,必须研制出原子弹,维护我国和平发展的安定环境。

其实,决定搞原子弹时,新中国成立不过6年。近代以来持续的战争和军阀割据刚刚结束,整个国家百废待兴。没资金、没技术、没装备、没人才,可谓是一穷二白,中国的原子弹研制工作面临着困难重重。

当有记者问道关于中国决心制造原子弹的问题时,美苏两国都断言:以当时中国的经济和科技实力,根本造不出原子弹。

(科研人员使用的手摇计算机)

(科研人员使用的手摇计算机)

1950年5月19日,中国科学院近代物理研究所成立,这是中国第一个原子核物理研究机构。吴有训、钱三强分别担任所长和副所长。

研究所成立之初,条件极为艰苦。许多研究设备都是他们一件件从北京天桥旧货市场淘来的,然后经过研究员们的整理加工,组装完成。

作为核物理研究的前沿阵地,研究所为后续“两弹一星”的研制培育了大量专门人才,逐步形成了一支强大的核工业骨干队伍。

(朱德视察近代物理研究所)

(朱德视察近代物理研究所)

政务院总理周恩来亲自过问,为中国核工业延揽人才。散居在国内各地的核物理学家王淦昌、朱光亚等人先后被调往北京。

与此同时,面对美国的重重阻挠,中国政府积极交涉,迎接旅居欧美等国的尖端科技人才回国。钱学森、邓稼先、程开甲等一大批科学家,放弃国外优越的物质条件,相继归国。

但是,人才固然是重要的,可单单只有人才也是不行的!发展核工业,研制原子弹,首先得有原材料,也就是能够产生裂变反应的铀矿!于是1954年2月,地质部成立了矿产普查委员会第二办公室,负责铀矿勘察工作。

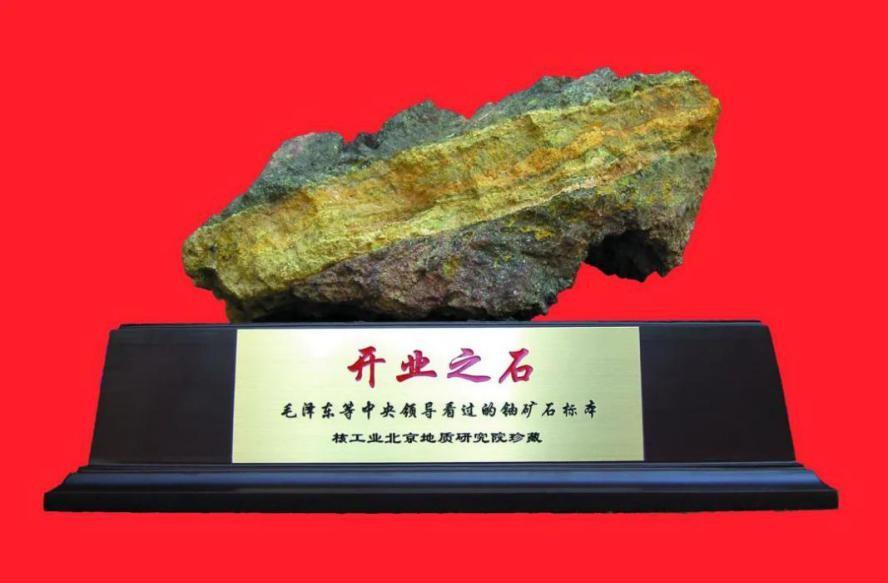

(矿产普查委员会第二办公室)

(矿产普查委员会第二办公室)

但是办公室才一成立,面临的第一个难题就是到哪里开采铀矿?中国什么地方会有铀资源?为此,工作队没日没夜地埋头在论文堆里苦苦搜寻,最终在一篇发表于1943年的论文中找到了蛛丝马迹。

原来,这篇论文曾这样记载着:地质学家南延宗在广西调查锡钨矿的时候,偶然从一个矿区的石壁上发现了很多黄色的粉末状物质,带回去检测后,发现了铀质的存在。

(南延宗)

(南延宗)

“铀质”两个字立即引起了工作队的极大兴奋,广西也成为了寻找铀矿的重点地区。后经过勘探队大量的野外勘测,这才有了1955年那块被带进中南海的“开业之石”。

有了高素质的科学家和源源不断的原材料,就有了发展核工业的基础。万事俱备,只欠东风!1955年,党中央一声令下,核武器研制被提上日程。

7月4日,中共中央指定陈云、聂荣臻、薄一波组成指导原子能工作的三人领导小组。

11月16日,全国一届人大常委会通过决议,成立第三机械工业部(次年改为第二机械工业部),主管我国核工业建设。自此,中国的核工业事业正式踏上了征途。

但是,由于当时的核技术尚属于新生事物,全世界掌握这种技术的国家屈指可数。所以中国想要迅速发展先进武器和军事技术,只能向同属社会主义阵营的苏联“老大哥”求取援助。

1954年10月3日,赫鲁晓夫访华期间,主动向中方询问需要些什么帮助。毛泽东趁机提出我们在原子能研究方面的强烈意愿,希望苏联可以向中方提供制造原子弹的技术。

对于这个请求,当时的赫鲁晓夫并没有痛快答应。要知道此时的苏联希望中国能像其他社会主义国家一样依附于苏联,而不是分享核武器的秘密。

但由于后来苏联国内的局势变化,赫鲁晓夫急需获得中国的支持,所以便同意苏联可以帮助中国建造一个小型实验性核反应堆。这样的结果虽然与我们的期望相差甚远,但是核反应堆和核武器的科学原理相近,也算是解了我们的燃眉之急。

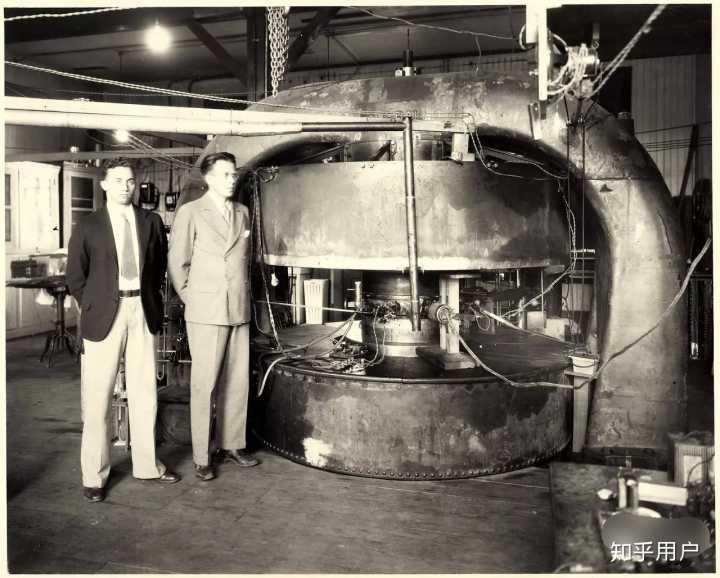

1955-1956年期间,苏联向中国派遣专家,帮助设计和建造实验性核反应堆和回旋加速器。同时,无偿提供相应的技术资料以及一定数量的核燃料等,帮助培训专业领域的专家和技术人员。

10月,苏联援建的第一座原子能科学研究基地在北京西南远郊地区开始兴建,我国的核工业装备和技术有了明显改善。

此后的2年间,中苏双方又签订多项协议,苏联开始逐步向中国提供原子弹和导弹研制所需的技术装备,在尖端技术领域的合作进一步深化。

1958年,苏联承诺援建的核反应堆和回旋加速器正式建成并移交中国。原以为中苏关系密切,中国的核工业会在苏联的帮助下突飞猛进,但现实往往事与愿违!

(回旋加速器)

(回旋加速器)

五十年代末,台湾海峡爆发第二次危机,人民解放军再次炮击金门。而中国采取的这一捍卫国家主权的突袭行动事先并未与苏联通气,这引发了赫鲁晓夫的极大不满,中苏关系破裂。

与此同时,美苏关系缓和。为进一步稳定同美国的关系,苏联决定停止向中国提供核武器方面的援助。1960年8月23日,在中援助的200余名核工业专家全部撤离。

苏联停止援助、撤走专家,原子弹研制陷入困境。

而此时的国内正遭受着罕见的自然灾害,国民经济遭遇严重困难,科技研究资金短缺。对于核武器的研制该不该继续的问题,出现了“上马派”和“下马派”的争议。

然而,国民经济的困难毕竟只是一时的,国家安全的问题才是永久的!没有核武器就意味着没有真正的国家安全,因此经过多次会议探讨,最终我国的原子弹研制工程得以继续进行。

(第一颗原子弹研制)

(第一颗原子弹研制)

最终,在美、英、苏等强国的联合遏制之下,中国的科学家们艰苦奋斗,在茫茫荒漠中坚守信念,忘我工作,在核武器研制领域接连取得重大突破。

1964年夏天,实验室传来令人振奋的消息,我国终于全面突破了原子弹技术难关,原子弹爆炸测试指日可待。

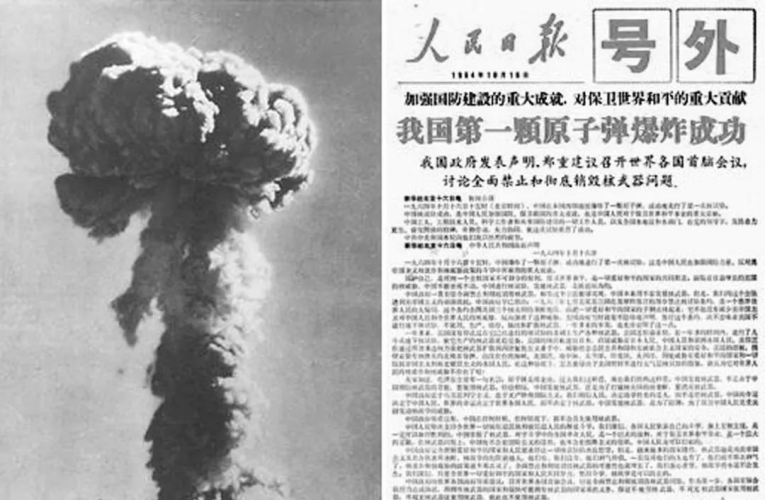

10月16日,在中国新疆罗布泊,伴随着一声巨响,一朵巨大的蘑菇云腾空而起。随之而来的,是战士们喜悦的欢呼和呐喊。

我国终于拥有了属于自己的第一颗原子弹,成为世界上第五个拥有原子弹的国家。

1967年6月17日,仅仅相隔两年零八个月,我国的氢弹研制成功,比一般发达国家都要快。从这一天开始,中国再也不用惧怕任何国家的核威胁。

原子弹的研究虽然离不开千千万万为之奋斗、奉献的科研工作者,但是作为核武器发展的基础,铀矿的发现在其中有着更为重大的意义!如此看来,毛主席将之称为“决定中国命运的开业之石”也并非夸大其词!

《水浒传》潘驴邓小闲是什么意思,男人最吸引女人的5大要素

在《水浒传》和《金瓶梅》中当中有一句非常经典的话,那边是王婆所说的“潘驴邓小闲”(用来形容吸西门庆),这句话可以说是将男人的最为吸引女人的优点给全全概括了,那么你知道潘驴邓小闲是什么意思吗?这句话的含义又是怎样的呢?下面小编就来为你解释一下,如果你具备这5点,那么你将在“女人”眼中会非常吃香!“潘驴邓小闲”的来源和出处:我要新鲜事2023-03-17 15:08:2900071984年北京一环卫工豪捐24亿,面对称赞只说:这一切都是为了赎罪

“有个老太太捐了24亿!”1984年,北京公证处传出了一个爆炸性新闻。老太太是一名环卫工人,收入勉强够温饱,一下子捐出24亿,这着实令很多人震惊,然而,面对众人的称赞,老太太却说:这一切都是为了赎罪,如果不把钱捐了,自会己死不瞑目。这到底是怎么回事呢?还要从她的丈夫赵欣伯说起。这个环卫工人就是耿维馥,后来改名为赵碧琰。耿维馥出生在辽宁沈阳,家境很好,还被送去了女子学校读书。我要新鲜事2023-05-24 03:45:330002中国历史上文治武功最强皇帝李世民 他是领袖与开创者

在中国历史长河中,唯有李世民一人在文治和武功两方面都表现出色。虽然刘邦、刘秀等人同样在文治和武功上取得了高分,但刘邦的武功背后有项羽和韩信的支持,而刘秀的武功也带有一些水分。朱元璋在文治和武功方面本来与李世民一样取得高分,但晚年的失误导致了靖难之役,使得他在文治方面的表现大打折扣。我要新鲜事2023-12-30 20:24:2300001929美国经济危机:禁酒令实施,大量啤酒被倒掉

所谓“禁酒令”,就是美国在经济大萧条期间所实施的,一项关于禁止生产、运输或消费酒精浓度大于0.5%的酒的禁令。对实施“禁酒令”的呼吁最早始于19世纪早期的一场宗教运动——当时,美国缅因州于1846年通过了第一部“禁酒令”,甚至在1869年还成立了一个禁酒令党。我要新鲜事2023-05-14 16:03:010000为何范进中举后突然疯了?把他的官职放到现代,你或许都不信!

《儒林外史》是一部讽刺小说,揭露了清代科举制度的种种弊端和官场的黑暗。其中最著名的情节之一,就是范进中举后突然发疯的一幕。范进是一个贫困潦倒的读书人,经过多年的苦读和屡试不中,终于在54岁时考中了举人。这本是一个喜讯,但范进却因为过度兴奋而失去了理智,跑到街上疯言疯语,弄得满身泥水。这一幕让人啼笑皆非,也引发了很多人的思考:为什么范进会疯?他中举后的官职有多高?如果把他放到现代,他会不会也疯?我要新鲜事2023-11-19 19:08:190000