1984年,河南一老红军回四川探亲,民政局:查无此人、已成烈士

1984年的清明节,一位67岁的老人,在儿子的陪伴下回到了阔别近半个世纪的家乡——四川达县。

时光荏苒,家乡与他记忆中的模样已经天差地别,但望着街道上熙熙攘攘的人群,听着童年时熟悉的乡音,老人的思绪伴随着湿润的眼眶,仿佛又回到了当年...

“爸,到民政局了,我扶您下车吧。”

伴随着儿子的提醒,老人恍惚间回过神来。

看着儿子伸出的手,老人轻轻摆了摆手:

“不用,我自己来。”

经历过戎马岁月的他,虽然年近古稀,但却依然精神矍铄,下车的步伐虽然缓慢却稳健有力,仿若苍劲的古松。

在看过介绍信后,民政局的工作人员得知是老红军返乡探亲,对此高度重视,片刻不敢耽误。

接待室里,老人布满皱纹的手紧紧攥着民政局开的介绍信,端正地坐在长椅上,内心焦急地等待着工作人员的回复。

但工作人员的回复,令父子两人感到不可思议——查无此人!

“什么!麻烦你们再好好查查,我父亲当年就是从这里参加的革命队伍,他绝对不会记错的!”

老人的儿子焦急地说道。

经过再三的核实确认后,工作人员从档案柜中拿出了一份新的资料,这份资料不是别的资料,而是一份烈士名单,名单姓名栏一行赫然印着老人的名字——“李国平”三个字。

经过反复确认比对,证实前来探亲的老人与烈士名单上的名字系同一人。

众人百思不得其解:老人家身体健康,现已在河南沁阳安家落户,为何家乡民政局的档案中就成了烈士呢?

为解消众人的疑惑,老人缓缓开口,说出了自己的故事...

1917年五月的一天,四川省达县虎让乡李家坡村,一户贫苦人家诞下了一名男婴,虽然作为家中第五个孩子,但父亲并没有草草为他起名。

经过再三思虑,父亲决定给他起名“国平”。

少时读过几年书的父亲,在这个名字里寄托了对于未来的期望——时值北洋政府时期,国家积贫积弱,外有列强鹰视狼顾,内有军阀割据混战,在这动荡不安的时代,人们都渴望国家稳定,百姓平安。

虽然新生命的诞生为这家人带来了喜悦,但多一个人多一张嘴的现实问题也让这个本就贫苦的家庭雪上加霜,因此,幼年的李国平早早就用他幼小的肩膀扛起了生活的重担。

为补贴家用,他与三个哥哥,一个姐姐经常是帮父亲忙完农活就转头去帮母亲编竹篓。而兄弟姐妹几个每天最幸福的时光是晚上一家人围坐在屋中听父亲教读书写字。

一家人虽生活艰苦,倒也其乐融融。

然而,就在李国平七岁那年,一场席卷了全村的瘟疫夺去了他的父亲、三个哥哥以及年幼妹妹的生命。

瘟疫离去之后,只剩下李国平与姐姐,还有体弱多病的母亲三人相依为命。

家里的顶梁柱塌了,姐弟二人与母亲只得拖着大病初愈的身躯继续维系这个家庭。

但祸不单行的是,母亲在一次赶集卖布时,正好赶上国民党军队招摇过市。

本想避让的母亲却因身体瘦弱加之重心不稳摔倒在地,而蛮横的骑兵竟然直接从她身体上踩踏过去...

当热心的街坊邻居帮忙将母亲抬回家时,李国平才得知此事,而母亲此时已成重伤,连路都走不了。

李国平与姐姐想为母亲治伤,可家中没有任何积蓄,想拿些物品去点当,环顾四周却已是家徒四壁,别说是请医生了,就连村里的赤脚郎中都请不起。

望着躺在床上的母亲,一种自责的无力感与悲伤之情瞬间涌上了姐弟俩的心头。

为什么,为什么不幸的事接二连三地打击着这个家庭?为什么这些士兵可以这样蛮横无情?

就这样,母亲因为重伤不治,最后也离开了李国平。

但生活依旧要继续,此时,李国平除了姐姐,在世上已没有任何可以依靠的人。

但李国还是依然同往常一样去山上帮人放牛,茕茕孑立的他平时可以交谈的对象,是村里那些同样生活贫苦的放牛娃。

慢慢地,他与其他的几个放牛娃成了关系要好的伙伴

这样的生活一直持续到了李国平16岁。

那是1933年的一个秋天,李国平照常像往常一样去山上放牛。那天在山上时,李国平与伙伴们听见山下隐约有部队行军的脚步声。

伸头望去,发现这支部队与他们印象中的军队似乎不太一样:虽然衣着破旧却目光坚毅,行军步伐整齐却不见一丝骄狂之气。

此时李国平脑海中猛然闪过两个字:红军!

他曾听村里的人谈论过这支军队,他们中的大部分人都像自己一样,是穷苦工农的子弟。

他们作战勇猛却从不仗势欺压百姓,所到之处都会把地主的土地分给足无寸土的农民。

他们所做的事叫做“革命”,而革命的对象都是平日里嚣张跋扈的地主、心狠手辣的土匪之辈。

对此早有耳闻的李国平,虽然此时此刻是第一次见到红军,内心却有一种见到失散多年亲人的激动,于是,当即就萌生了加入红军的想法。在与几名伙伴们商量过后,李国平与另外七名放牛娃决心一起加入红军队伍,投身革命事业。

很快,八个小伙子找到了当地红军的驻地,说明来意后,部队首长同意了他们参军的诉求。

就这样,在与姐姐道别后,李国平加入了红军队伍,被分配到红四军12师33团2营6连,成为了一名通讯兵。

而同行的另外七名伙伴,也一起加入并被分配到了其他不同的编制之中。

1934年底,李国平所在的红四方面军接到了中央红军下达的战略转移命令。

此时的李国平只知道自己将要离开四川,却不知自己即将成为世界军事史、乃至整个人类文明史上堪称壮举的亲身参与者,而与之同行的七个伙伴,最终也只有他一人活着回到了家乡...

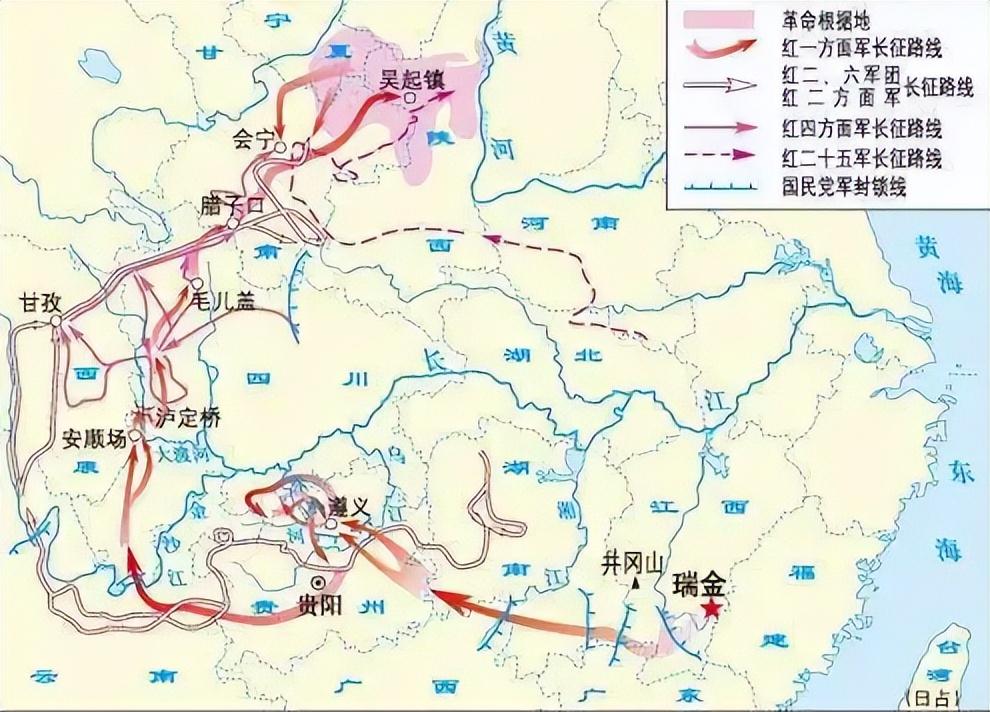

1935年,红四方面军突破了国民党军队部署于嘉陵江一带的封锁线,时机成熟,开始长征,此行的目的地是前往甘肃会宁与大部队会师。

从地图上看,当时红四方面军所处的四川地区与目的地会宁之间的直线距离不到1000里。

但由于当时红四方面军领导人张国焘右倾机会主义错误地彻底暴露,导致红四方面军行军路线安排错误,在川康甘一带折返数次,经历了三次雪山草地,最终在纠正错误继续北上后,红四方面军的行程已超过万里。

李国平回忆,最开始出发时,自己所在部队的物资储备尚且充足,因此前期并未有太大损失。

但等到自己第三次爬雪山过草地时,部队物资已经因为长期的跋涉而消耗殆尽,加之当地环境恶劣、人烟稀少,因此补给困难。

为了充饥,红军战士们只能挖出草根,扒下树皮,甚至连皮带都拿来吃。

每天李国平都会看到许多同行的战友因为各种原因倒下,他们中的很多人音容、相貌都已经模糊不清,但有一个战友的名字却令他至今记忆犹新——“唐志明”,因为此人不止一次地救过自己的命。

因为缺衣少食,加之长期的营养不良,这场旅途注定了凶多吉少。

在翻越有着“万年大雪山”之称的党岭山之前,为了御寒,每个战士都在出发前喝了辣椒水并做了充分的心理准备。

可当开始爬雪山时,李国平才发现现实远比想象中的更残酷更恶劣。时值二月中旬,正是当地一年中最寒冷的时候。

当攀爬到半山腰时,天色已暗,气温更是降至了零下三四十度,并伴随着阵阵狂风的呼啸。

卷起的雪花在月光的映衬之下,仿佛饥饿的狼群,好像随时要扑倒自己。

此时的李国平已经是饥寒交迫,神志不清了。

体力严重透支加之身处高海拔的缺氧环境,眼中的景象开始渐渐模糊...

恍惚之中,他甚至忘记了自己身处何方,眼前的雪地就像村口棉花师傅刚弹好的新棉。

他想起了小时候一家人围坐在火炉旁的美好光景,隐约中听见了爹娘告诉自己该上床休息了。

他摇摇晃晃,沉重的身躯越走越慢,要是能在眼前的“新棉”中躺一会儿该多好。

慢慢地,他脑海中的念头越发强烈,李国平眼前一黑,坐倒在雪地中...

“小李!小李!快起来,部队都走远了,你怎么还在这个地方。”

一个熟悉的声音在耳畔响起,他认得这声音。

努力睁开眼睛,那是马夫排的负责人唐志明。

李国平有气无力地说:

“我病了,真的走不动了,在这里歇息一会儿再追赶大部队。”

而唐志明坚决不同意,他告诉李国平,现在倒下了就再也站不起来了,说完便搀扶起了李国平。

起身后,李国平双腿仿佛灌了铅一样的沉重,刚走两步便又摔倒在地。无奈,唐志明只得将李国平的双手与马尾巴绑在一起,并嘱托道:

“你只要拽着马尾巴继续走,就一定能上山。”

一路上,李国平看见很多倒下的战友,有的已被厚厚的积雪覆盖,有些刚倒下的战友神色就像睡着了一样,他们都与这座雪山融为一体,仿佛成了一座座晶莹的丰碑。

就这样,在唐志明的照料下,李国平走到了山顶。

此刻,他的精神状态已经好了许多。唐志明告诉他说:

“下山路要好走很多,你慢慢跟着后面走,我先到前面为大部队提供后勤保障。”

就这样,李国平一路沿着大部队的踪迹,几乎是滑行下了山。

大约到了黎明时分,李国平终于赶上了大部队。

再次看到唐志明时,李国平刚想道声感谢,只见唐志明从自己的干粮袋中抓出两把炒面,放入了一个烧着开水的锅中。

此时,部队的集结号响起,唐志明让李国平先吃着,吃完就有力气赶上大部队了,说完便牵着马前去集合。

李国平的眼眶湿润了,他甚至还没来得及对唐志明说一声感谢,而后来,他却再也没有唐志明的一点音讯。

他只知道唐志明是陕西咸阳人,家住咸阳西地一条铁路边。而这也成了他一生的遗憾。

走出草地后,李国平继续跟随大部队最终走完了这趟路程。

1936年10月,红四方面军成功在甘肃会宁与另外两大红军主力胜利会师。

只有极少数红军成功走完三次雪山草地,而李国平是其中之一!

西安事变和平解决后,国共第二次合作,李国平被分配到八路军总部成为了一名警卫员。

在这里,他与朱德总司令相伴了一年多,这也成为了他日后一直引以为豪的经历。

1941年秋,李国平被派到抗大八分校学习。四年后,他所在的武工队进行了整编,隶属四十五团。后续,李国平参与了一系列打击敌后日伪军的军事行动。

在1945年的一次反攻战中,李国平不幸负伤,右腿被子弹打中,被就近安排到革命老区沁阳疗伤修养。

解放战争爆发后,刘邓大军挺进大别山区,李国平被安排留在河南沁阳工作。

1949年10月1日,新中国成立,此时李国平也已经在河南焦作沁阳市西万镇西万村安家落户,并娶妻生子。

从1934年离开四川一直到1984年,李国平将近长达半个世纪都没有再回到家乡。而回家看看,也成了李国平多年以来深埋心底的愿望。

当年一起参加红军队伍八个放牛娃,除了李国平之外都已经在革命道路上牺牲。

而他不知道的是,因为连年的战争以及其他种种原因,他与那七名战友的名字都进入了当地民政局的烈士档案中。

1984年,伴随着改革开放的春风,67岁的李国平决定回到家乡看一看。

他带着河南沁阳县民政局开的介绍信,在儿子的陪伴下回到了离别50年的家乡四川达县,这才有了文章开头的一幕...

听完李国平的讲述,在场的民政局工作人员都感慨万分,不由地对眼前的老红军肃然起敬。

工作人员迅速向有关部门进行汇报,很快老人的档案资料得到了更正。

虽然之前被当成了烈士,但李国平表示自己可以理解,毕竟这几十年他没有回到家乡,而当年同行的七个伙伴都已经倒下了,自己被同乡的人误认为牺牲也并不意外。

现如今,国泰民安,生活太平。

而当年,李国平父亲憧憬着的美好未来,如今已经成为了现实!

李国平老人的故事是当年千千万万革命战士中的一个,他们很多人已经没有机会讲述自己的故事,但正是这千千万万的故事汇聚起来,才造就了如今我们幸福安康的生活。

向每一位革命战士,致敬!

尚姓起源和来历:是姜子牙的后裔子孙(以祖先名为姓)

尚姓属于最常见的中华姓氏之一,主要有三大起源,一是源自姜姓,齐国姜太公姓姜、名尚、字子牙,子孙以祖先名为姓。二是源自官职名,秦始皇设置了尚书、尚衣等官职,子孙以官为姓。三是源自少数民族改姓,比如景颇族中的木染氏就改为了尚姓。尚姓起源和来历1.源自姜姓我要新鲜事2023-05-10 07:01:510005司马迁的史记共有多少篇?一百三十篇,约52.65万字

司马迁的史记,大家应该不陌生,小学、初中、高中课本上都有,它是西汉史学家司马迁,在被宫刑后忍辱负重完成的著作。《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,被列为“二十四史”之首,它共有一百三十篇,五十二万六千五百余字。司马迁的史记共有多少篇?我要新鲜事2023-05-11 19:15:400000汉代的民间百姓的信仰是什么?他们的思想,娱乐活动都有哪些?

在汉代,大一统的政治体制虽已确立,但由于基础尚不深厚,“一统观念与体制尚未涵括社会信仰:宗教也只是在东汉时代刚刚影响社会,佛教虽已传入,但其影响力尚局限在上层社会,道教正在生成于民间,对官方社会的影响也较为有限”围。在这样一种社会大背景下,汉代民间信仰也就不可避免地表现得非常繁荣。我要新鲜事2023-05-25 17:15:400000李贺和李白是什么关系:无关(都是同时代的人)

李白是盛唐时期在诗坛上举重若轻的一个人物,他是中国古代文学史自屈原之后出现的第一个浪漫主义诗人,而李贺则是继屈原和李白之后的又一位颇具盛名的浪漫主义诗人,那么这两个人之间到底是什么关系呢?接下来就跟着探秘志的小编一起去了解一下吧!李贺和李白是什么关系我要新鲜事2023-05-13 07:09:380003拿破仑的威风谁都学不来 在阵前高呼“向我开枪”就退了敌兵

欧洲历史上有许多伟大的人物,其中拿破仑无疑是法国历史上最具代表性的人物之一。他是一位出色的军事家,也是一位充满魅力的领袖人物。拿破仑的军事才能在欧洲历史上是独一无二的。他善于将各种军事策略运用于实战之中,提出了许多创新的战术和战略,例如主张将火炮集中使用,充分发挥骑兵的机动作用等等。他在意大利、埃及和欧洲战争中取得了惊人的胜利,堪称辉煌。我要新鲜事2023-05-16 20:30:350001