浅析19-20世纪,总督寇松对印度殖民教育政策的影响

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

寇松除了提出过“舆论是叛乱之母”的论断之外,还曾经说过“大学是叛乱之源”这样的话。

在寇松这些看似语不惊人死不休的言论背后,其实反映出殖民当局对印度民族运动蓬勃发展的恐慌,也暗示了寇松政府决定将在新的阶段采取新的举措来巩固英国殖民统治。

寇松总督对当时印度的教育工作表现出十分不满,早在1898年召开的印度教育会议上,他就批评印度教育:“到处都只是浅显地学习表面文字,而非深处的思想内容”。

还特别指出“大学里考试盛行,有害的填鸭式教学大行其道”。

然而,消除印度教育的弊端只是他决定推行教育改革的次要原因,他的真实目的是要稳固殖民政权在教育领域的主导地位。

他认为要想继续维持英国的统治,就必须由英国人来把持在所有部门和领域的高级职位,而要想把大学变成官方控制的机构,就得将印度民族主义分子排挤出大学的高级管理岗。

同时,他又意识到单靠英国人自己是无法实现这些目标的,还需要借助接受过西方教育的印度本土居民的帮助。

而要想做到这一点,殖民政府就不得不对教育,特别是大学教育进行改革。在这种情形之下,1904年《印度大学法》应运而生。

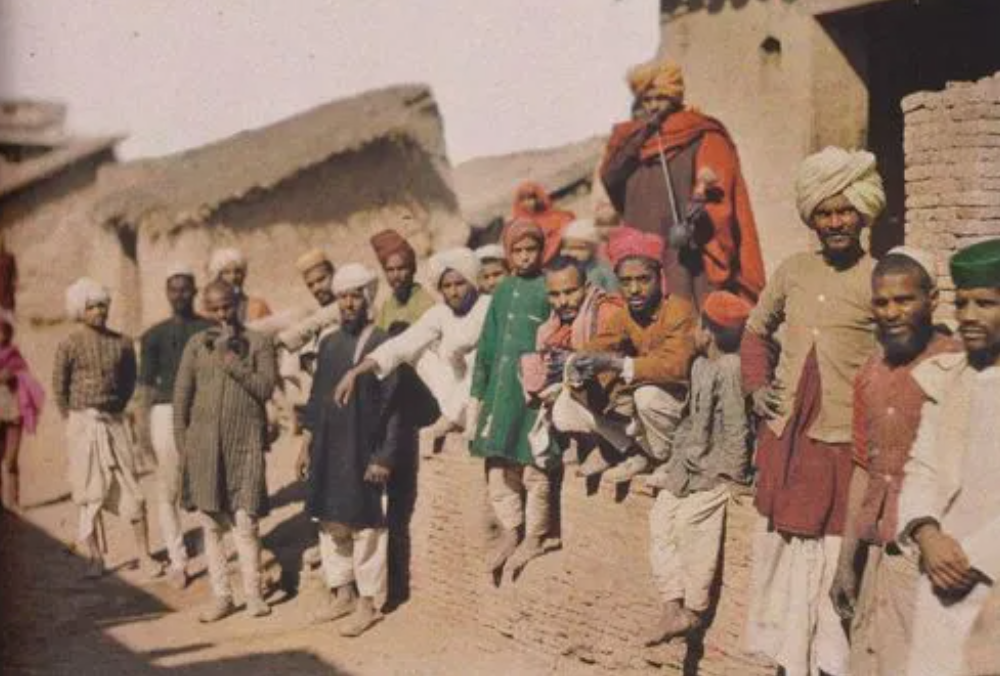

在寇松上任前,英属印度的殖民教育政策主要经历了三个阶段:阶段一从1757年至1812年,在殖民初期,东印度公司主要奉行不主动干涉教育的方针。

阶段二从1813年到1853年,经过论战,殖民当局确立了“西学派”的新殖民教育思想。而阶段三从1854年一直到寇松任期前,属于新殖民教育政策的巩固期。

在新殖民教育政策的巩固阶段,殖民当局将西学派的教育思想奉为圭臬,推行教育西方化也被当局提上日程。

首先,东印度公司的第一步行动是成立了一个专门委员会去调研当时印度的教育情况,为具体的教育政策出台做前期准备工作。

1854年,经过委员会的调研、专家学者的协商和领导层的最终决策,《伍德教育急件》正式问世。这份文件开创了印度现代教育政策的先河,基本创建了印度教育的现代体系。

因此也被赞誉为“印度的教育大宪章”。急件针对当时印度教育的实际,提出了教育西方化的方案,成为此后相当长一段时期内英属印度的教育施政纲领。

1882年,为了考查急件颁行以后近30年来印度教育的发展情况,殖民政府成立了印度历史上首个教育委员会负责考查工作,并由亨特·威廉担任主席,故又称亨特委员会。

1883年,经过委员会1年左右时间的考察,最终形成了亨特委员会教育调查报告,这是殖民政府第一次积极主动地对自己制定的教育政策展开的考察与反思,具有很强的象征意义。

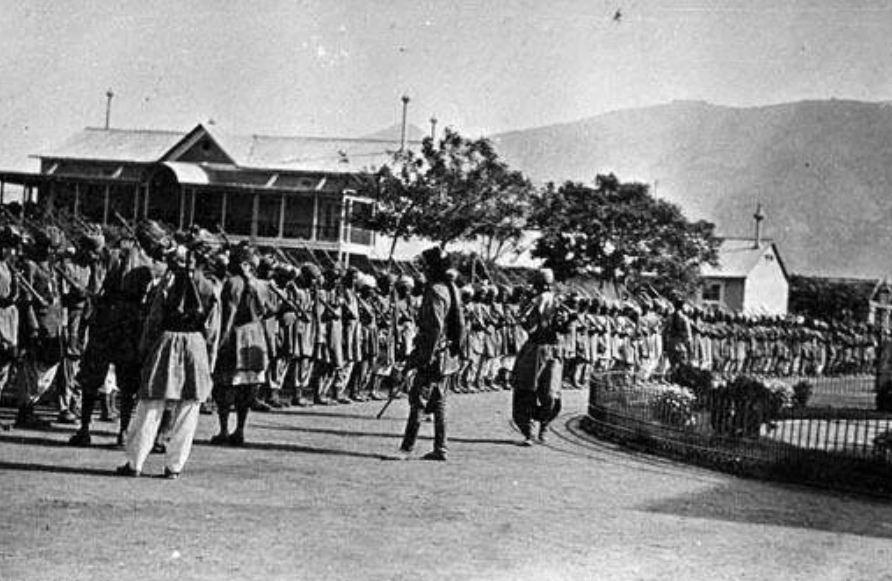

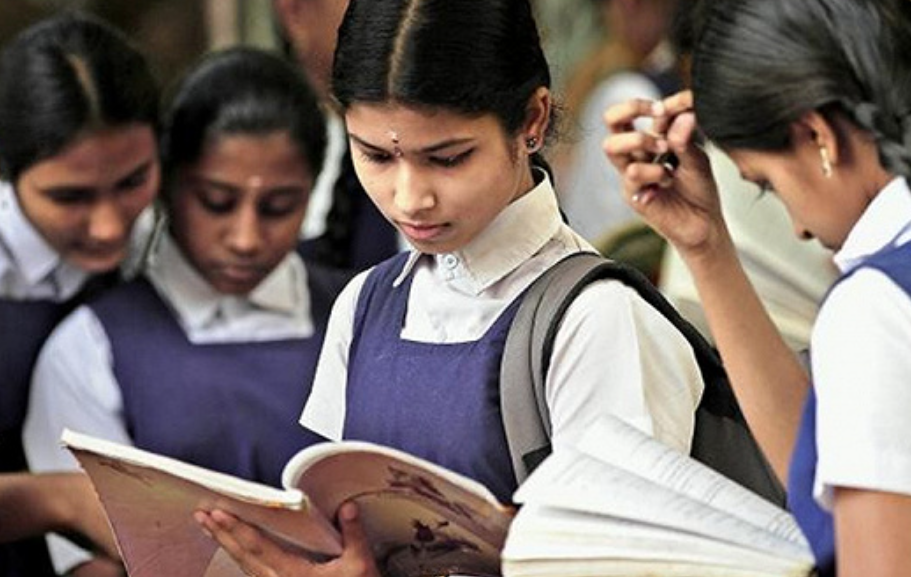

此举也引领了之后殖民教育政策的调整。到了寇松担任总督期间,印度的民族主义运动正蓬勃发展并渐渐成熟,这一新的的变化也在教育领域引起了连锁反应。

民族教育作为民族运动的重要组成部分正发挥越来越重要的作用,自然也获得了越来越多民族资本的投入和民族人士的支持,发展势头很迅猛。

反观印度的官办教育,情况则大不相同,教育模式开始僵化,尤其在高等教育中的弊端日益显露,发展受到限制。寇松认为官办教育最大的问题在于“放任政策”的实施。

《伍德教育急件》中最重要的一条就是在高等教育领域推行“放任政策”,即政府鼓励民间办学,允许私立学院的收费标准低于公立学院,逐步将学院教育交由个体或非政府团体负责。

“放任政策”一经推行,私人经营管理的学院数量急剧上升,导致私立学院占学院总体数量的比重变大。

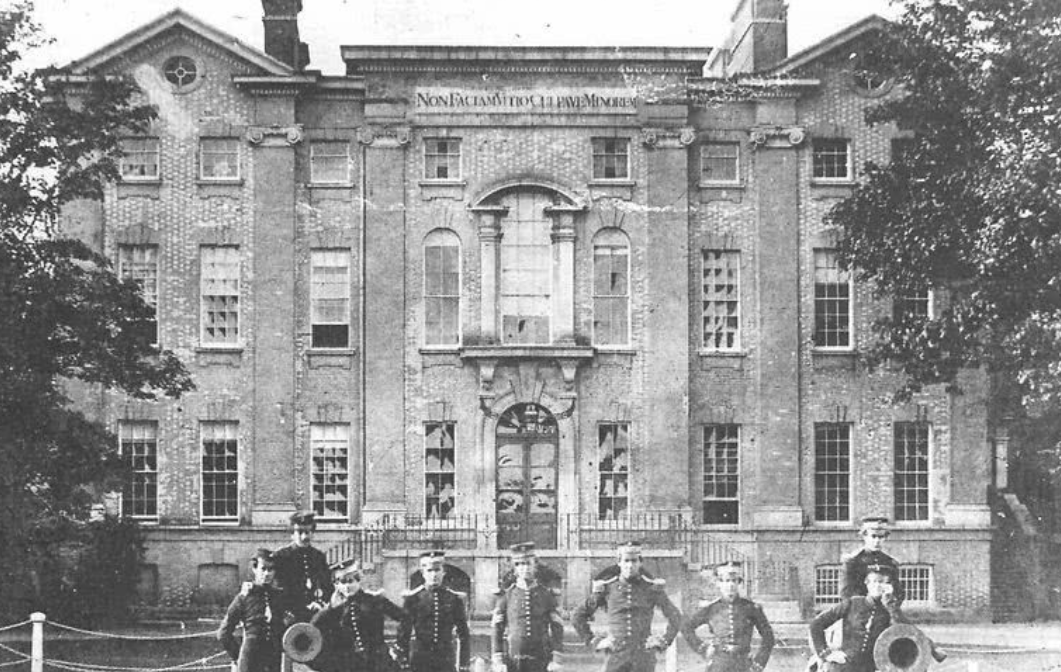

到20世纪初的时候,印度已有可供大约23,000名学生接受高等教育的近200所私立和公立学院,这些学院又分别隶属于五所印度大学。

它们都是仿照伦敦大学的模式于1857年后相继成立。由于私立学院收费低廉并且能够自由地接纳学生,导致大量学生涌入私立学院。

学生人数的暴涨势必导致学校硬件设施和师资短期内无法跟上。而公立学院又因招不到足够学生而缺少教育经费,出现了教学设备落后、教学效果不佳的问题。

这些原因都促使高等院校逐步沦为应付考试而设立的机构。如果从“放任政策”的实行效果来看,印度高等教育的发展是喜人的,至少在院校数量增加上取得了长足的进步。

相比之下,教学质量的下降也是可以接受的副作用。可是寇松总督不这么认为,他甚至觉得大学理事会都冗员严重,挤满了教育水平有限的人。

对这些曾经通过死记硬背来取得学位的人来说,上考场应付考试和对理事会进行管理如出一辙。

其实寇松总督“醉翁之意不在酒”,他的矛头直指在教育系统中任职的受过教育的印度人。按照他的意思,印度的教育水平不行,接受这种教育的印度人也不行,所以要进行教育改革。

除此之外,极端的教育西方化在实际教学过程中也开始变得僵化,逐渐脱离教育实际。

学校的教育者把西方的思想文化和政治经济制度捧上神坛、奉若神明,对印度的传统文化则嗤之以鼻、不屑一顾,甚至在衬托西方先进文化时被当作为反面教材。

他们向年轻的印度学生灌输错误的思想,极力鼓吹英国的殖民统治,宣称英国到来之前的印度是未开化的、黑暗的,而英国的统治是来拯救印度人民的。

一切反抗殖民压迫的正义行为都被标榜为叛乱,只有被动接受英印政府的恩赐改革才是唯一的出路。

针对这些荒谬的奴化教学内容,很多民族主义活动家都一针见血地指出,这种教育只会蒙蔽印度青年一代的眼睛,使其丧失民族性和爱国心。

于是,从19世纪七、八十年代开始,一些民族主义人士就敢为人先地尝试创办实行爱国主义教育的新式民族学校。

例如,提拉克在浦那开办新式英语学校,著名诗人泰戈尔在尚蒂尼克创办新学校,梵社成员在孟加拉建立城市学院,等等。

印度民族教育欣欣向荣的发展势头引起了寇松的焦虑,他认为如果任由其发展,必定危及殖民政权的稳定长久。

寇松总督意识到问题的严重性,指出印度人民的教育是殖民政府必须承担的责任,他决定先从大学着手,宣称就算牺牲大学自主权也要提高印度的教育水平。

1901年2月,大学改革的事宜被寇松提上日程。9月,在听取完专家会议的报告建议后,寇松决定于1902年1月成立专门负责相关工作的印度大学委员会。

委员会的任务是针对印度大学教育当时出现的问题展开调查研究,并提出大学改革的可行方案。

1904年,寇松总督签署同意了由委员会参与撰写的大学改革法草案,《印度大学法》随后正式出台。法案将大学教育改革的重点放在课程和制度两个方面上。

在课程方面,寇松认为不能把相同的课程强加给不同的学校,而是要根据专家学者的建议和印度国情的实际需要来制定大学的课程。

为此,大学法将目光聚焦在课程类型和内容的改革,适当增加了实践课程与本土课程的内容。首先,大学委员会认为应当在大学里多开设些实践性的课程。

他们认为,在印度这样一个以农业为主的国家,高等农业教育却如此欠缺是不合理的,也是令人遗憾的。

因此,委员会鼓励大学应当大力增设农业相关课程,支持在大学里开展农业研究。

而对于商业课程的开设,委员会则认为时机还未成熟,印度大学当前只需要协助伦敦商业团体和政府,并为其组织相关的商业考试即可。

这样的理由其实缺乏说服力,一方面与改革大学职能的精神相悖,不利于大学摆脱纯考试机构的身份。

另一方面也没有考虑到印度本土经济发展的实际需要,只是不想触动英国在印度商业事务处理上垄断地位的借口。其次,前所未有地开始重视起印度本土课程的设置。

从马考莱、伍德时代开始一直到寇松上台,推广西方文化一直被当作教育的总方针,大学里所有的课程都是围绕着实现这个总目标而开设的。

委员会没有否认教育西方化的总方针,仍然把英语当作人文课程里的核心科目,给予首要的关注。

英语仍然被委员会视作传播西方文化知识最佳的语言,但寇松总督呼吁重视印度本地语言以及建议要在人文课程中增设古典语言必修课。

寇松是唯一一位强调印地语重要性的总督,因为他认为这有利于殖民政府政令的传达,所以他同意民众关于推广印地语的请愿,并把政府的命令翻译成印地语版本。

在寇松总督的影响下,委员会把注意力甚至放到语言课程方面之外的本土化改革,对其他学科课程也提出来改革要求。

比如,在哲学课程、历史课程和政治经济课程中增加印度本土的知识,比以前要更加贴近印度本土的社会,而不完全只是关于西方的内容。

圆明园有多少珍宝:粗略统计约150万件,大多流失英法两国

圆明园清代著名皇家园林,因为藏有中国上下5000年内的各种珍宝,被誉为“东方文化艺术宝库”。至于圆明园有多少珍宝?据粗略统计约有150万件,其中除了极少部分留下,还有很多被烧毁外,精华部分大都流失海外,尤以英国和法国等欧洲国家最多,分藏在各个博物馆和其他收藏机构。圆明园有多少珍宝我要新鲜事2023-05-11 09:00:210000清朝后宫的妃子 每天都在吃什么?(后宫餐饮)

清朝的后宫妃子吃的东西需要根据品级来判断。大家在看一些古装剧的时候,肯定是绕不过皇宫里面的戏份,而且每次到了后宫妃子吃饭的时候总是满满的一大桌子,好像他们不管吃什么都有人做的一样。不过电视剧终究是电视剧,现实当中的妃子每天都在吃什么,以及他们每天都在做什么和电视剧里面的是有所不同的。古代的妃子我要新鲜事2023-05-09 14:42:270001大公无私的主人公是谁,祁黄羊大公无私的故事

如今大公无私很少用到了,但是在古装剧中还是挺多的,那么你知道大公无私的主人公是谁吗?在古代官场其实也是非常混乱的,派别很清晰,但是也有像包青天这样的真正大公无私的人物,那么大公无私的主人公就是包青天吗?其实并不是,而是春秋晋国的祁黄羊。一、大公无私的主人公是祁黄羊我要新鲜事2023-03-15 01:36:2700011972年叶帅打电话问他是否手抖,他说不抖,2个月后被升为副总长

1972年8月初,正在河北老家静修养伤的李达突然接到一个特殊的来电。儿子李迪民匆忙拿起电话,电话那边自称是北京方面、叶副主席办公室:“请你父亲接电话,叶副主席要和他通话。”听到这句话后,李迪民丝毫没有耽误,立刻将话筒递给了父亲。李达在接到电话后,对面传来了叶剑英元帅的声音:“你现在写字,手发不发抖?”我要新鲜事2023-05-24 04:41:250005乾隆皇帝后妃子女简介,共42嫔妃/27子女(令妃一人生6个)

随着《延禧攻略》的热播,关于乾隆时期后宫中的一些宫廷之事是被人津津乐道,比如乾隆的妃子有多少人,乾隆最爱的女人是哪个,那么今天小编就来给大家带来最全的乾隆皇帝后妃子女简介,最后是由“令妃”所生的第15子永琰继承皇位,称号“嘉庆帝”。乾隆皇帝后妃子女简介:我要新鲜事2023-03-17 11:12:520000