古籍记载中的古代中国僧人朝圣活动,具有哪些特点?

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

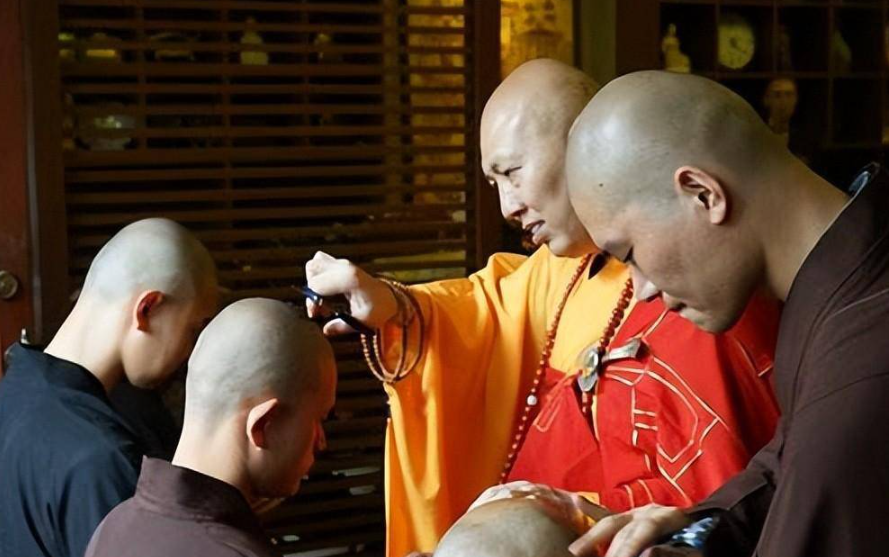

中国僧尼从汉末三国时期就开始了西行求法的活动,除了东晋法显之外,南北朝时期已经有很多僧人远走西域与印度。

《高僧传》中记录了当时僧人渴望西行亲自见到“圣迹”的愿望,《宝云传》中描述宝云西行的目的是“志欲躬覩灵迹,广寻经要”。

所以才在晋隆安之初西行,可见这种远去西域的目的都在于“灵迹”。

《高僧传》卷四记载,中山康法朗少年出家,在佛教经典中读到“双树”和“鹿野苑”的章节时,就萌生了西域求法的想法,他说“吾已不值圣人,宁可不覩圣处?”

于是“誓往迦夷,仰瞻遗迹”。迦夷即鹿野苑所在的古印度邦国,可见康法朗心目中的“圣人”“圣处”和“遗迹”专指释迦牟尼的遗迹,这正是中土僧人巡礼的心理状态。

《比丘尼传》中记载,崇圣寺尼僧敬因见外国尼僧戒律精严,从之受戒,并“乃欲乘船泛海寻求圣迹。

道俗禁闭,留滞岭南三十余载”,敬因虽然未能出海到达天竺,但她寻求“圣迹”之心与宝云、法朗并无二致,这也正是魏晋北朝时期僧人西行的“朝圣”心态。

从法显开始,中国僧人前赴后继西行求法、朝拜圣地的活动一直持续。

在《高僧传·法朗传》中我们就已经看到了“躬覩圣迹”未遂的一种新的解决方案:法朗虽然发出了生不逢圣的慨叹,但在西过流沙后,路遇二位“神人”化作生病比丘。

告知其“不须远游诸国,唯当自力行道”,通过自己的修行实践就能遇到神奇的“化境”,这正是一种以精勤感通创造圣迹的方法。

南北朝时期中土创造“圣迹”的传说开始流行,尤其是北朝,地中涌出佛像佛塔等传说皆是这类事实的表现。

北齐《定国寺碑》中在描写定国寺新建殿宇时说:“虬檐迥构,宝铎依空,有类飞来,无殊涌出”。

“飞来”与“涌出”都是创造圣迹的常见方法,传说中天竺圣山可以凭空飞来中土,舍利和佛像可以从地下涌出,这些都是中国佛教创造的圣迹,是广义舍利崇拜的延伸。

隋费长房《历代三宝记》录有相州沙门灵裕所撰《圣迹记》二种,说明当时已经有很多向往圣迹指之僧人,他们往西方求圣迹之志不断。

“周代乱常侮蔑圣迹,塔宇毁废经像沦亡”隋代中国结束了长期的分裂进入大一统之后,从官方层面启动了三次最大的分送舍利建塔活动。

在全国建立了一百多处舍利塔,这种舍利圣迹在中土的建设为中国僧人在本土瞻礼圣迹提供了很大的便利。

中土僧人的圣迹朝拜活动在信仰实践中往往与中国传统的登山求仙访道传统相结合。从汉代开始,中国神话中的“仙人”就有游历名山的传统。

在佛教圣迹的发展中,由于僧人成长的背景皆与民间神迹灵怪信仰有关,他们在山中寻找的圣迹也夹杂了“神迹”的成分,逐渐形成了中国式的神迹与圣迹并存的情况。

到八世纪时,佛教中流传文殊菩萨是中原保护神的传说,神迹和圣迹自然结合为一体。

传说善无畏从天竺来中土,“至大唐西境,夜有神人曰:‘此东非弟子界也,文殊师利实护神州’,礼足而灭”,于是,文殊圣迹在中土就成为人们争相追寻的对象。

直到九世纪后,五台山在柳宗元的笔下才最终被描述成为与竺乾鹫岭鼎立相望的圣迹。大规模的五台山巡礼是在中国僧人西行求法热潮之后形成的。

虽然义净认为“法显创辟荒途,玄奘中开王路”,但实际上玄奘回国后几十年内,西行巡礼方才热潮退去,义净《大唐西域求法高僧传》可以说是中国僧人西行巡礼圣迹的总结。

《大唐西域求法高僧传·道希传》记载,道希法师先住在那烂陀寺,后因病卒于庵摩罗国,义净“巡礼见希公住房”,在此留诗一首,可见义净将自己西行活动定义为“巡礼”。

同书又载,沣州僧哲“思慕圣踪,泛舶西域,既至西土,适化随缘,巡礼略周,归东印度”,可见僧哲的巡礼活动是在印度参访诸多圣迹。

这种对圣迹的巡礼后来在东亚僧人参礼中国圣迹时同样适用,日本僧人元珍入唐,大中八年在天台山国清寺西院抄写天台湛然所撰《止观搜要》。

最后署名为“日本国延历寺巡礼求教供奉”,元珍自称“巡礼”,他在大唐参访了很多圣迹,但巡礼的目的中重要的一项便是学习与搜求经典,这种目的与中国僧人西行相似。

如果说中国僧人在天竺的巡礼活动对象主要是佛陀遗迹,那么回归中土的“巡礼”就从塔庙扩展到了名山圣迹。

僧人入五台山参访“神迹”与“圣迹”的活动皆可叫做“巡礼”,但从中古开始巡礼的目的多有不同。

《续高僧传》记载,北魏高僧昙鸾在少年时代因五台山“神迹灵怪溢于民听”而参访,后来就在这里出家。

昙鸾博览群书醉心于修学神仙之道,在出家之后仍往江南造访陶弘景求学仙法,可见他去五台山所探访的“神迹灵怪”以长生传说为主。

昙鸾是文献中提及的最早到五台山深山中巡访的僧人,也可以算是是唯一一位活跃于北魏五台山的僧人。

从他的传记中可以看出当时五台山佛寺建设可能并不便利,山中主要崇拜的圣迹应当也多非佛教圣迹。这种以名山神迹灵怪或者求仙访道为目的的信仰模式。

或许是当时中国僧人名山信仰中的普遍现象,而僧人参访的名山也绝不限于五台山。

《法华传记》写到,五台山百岁高僧明曜告知来访的慧赜说,他曾在大业年间见安禅师“历诸名山,谨礼圣已”。

虽然我们不知道明曜所说的安禅师是指何人,但安禅师一定是慧赜熟悉的非五台山僧人。

安禅师应当是在游山礼圣活动中到过五台山所以明曜才见过他,他不但到过五台山,应该也到过其他名山,这种情况反映了当时僧人“巡礼”的目标之多。

道世在《法苑珠林》中列举了五台山大孚灵鹫寺的圣迹之后补充说:“岂唯五台独验。今终南山、太白、太华、五岳名山皆有圣人,为住持佛法令法久住,有人设供,感讣征应”。

隋唐时期中国名山中的圣迹已经成为僧人游历朝圣的对象。

到初唐时代,就连西来僧人也开始巡礼这些圣迹,释迦密多罗来访的目的也被描述为“请寻圣迹,遍历名山”,其中之一的目的地便是到五台山参礼文殊菩萨。

从中古早期来看,五台山巡礼的目的并非一直是礼拜文殊。北魏昙鸾之后,入五台山僧人记录渐多。《续高僧传》记载,隋代高僧彦琮“本师五台山沙门道最”,按本传记载。

彦琮十岁时依信都僧边法师出家,十四岁西入晋阳讲论经典,深受北齐权贵重视,周武平齐时他二十一岁。

虽然传记中并未提及彦琮何时师事道最法师,但按照他在晋阳的活动来看应该是在北齐末年,说明当时五台山僧人在晋阳小有影响,但道最所在寺庙不详。

《古清凉传》还记录说“昙静、昙迁、惠安、惠瓒,并释门鹓鹭,宝地芝兰,俱登台首,蔑闻志记”。

慧祥提到的四位僧人在北朝末年至隋代时均有很高的声望,他们登台目的可以根据僧传的记载加以探讨。

《续高僧传·昙迁传》载,昙迁祖籍博陵,生于太原,年少时追随在北齐为官的舅舅学习“玄儒”,善于占卜,颇有名气,二十一岁时,昙迁在定州依昙静律师出家,后来“从师五台山”。

跟随昙静“巡礼”五台山,传中接着就补充说“此山灵迹极多,备见神异”。

昙迁在五台山的时间是北齐中期,如《古清凉传》记载不误,昙迁是跟随其师昙静一起到达五台山巡礼的,他来山所参礼仍以“灵迹”为主。

由于昙迁从小喜欢神异占卜等事,可以推测当时他来山巡礼的目的主要或许还是随师参访神迹灵怪。

《古清凉传》所记惠安不知何许人也,但根据上文提到的《法华传记·明曜传》来看,惠安有可能就是明曜在大业年间见到的“安禅师”,五台山也只是惠安谨礼圣迹中的一个目的地。

《古清凉传》提到的慧瓒在《续高僧传》中多次提及,慧瓒本传中说他于隋代开皇年间在“雁门川”中率徒修头陀行,“朔代并晋,名行师寻,誉满二河,道俗倾望”。

《续高僧传·昙韵传》中记录,昙韵在五台山修行多年,慧瓒在雁门川中头陀行时他便跟随慧瓒远走修学。

可见慧瓒及其徒众当时可能在五台山游历,但他们的目的定然不是参礼文殊,而是以寻适合“头陀行兰若法”的道场为主。

慧瓒在雁门川行禅时的追随者还有太原智满禅师和潞州慧进禅师,智满禅师后住晋阳,而慧进“五台、泰岳、东川、北部、常山、雁门,随逐禅踪,无远必届”。

他们往来巡礼五台山的目的也是修习禅业。由上述僧人在五台山的活动可知,北朝至初唐时期僧人巡礼五台山以访寻神迹与头陀修行为主,并未突出文殊信仰的发展。

根据慧祥的叙述,巡礼僧人“俱登台首”,他们参礼的目的地是代表五台山中央秩序和神圣之巅的中台之顶。

历史上唯一的女状元 才貌双全官居丞相 结局凄惨

在中国历史的长河中,傅善祥的故事堪称独特而扣人心弦。她是唯一一个在中国古代取得女状元殊荣的女子,她的才华出众、美貌绝艳,成为当时众人的瞩目焦点。然而,命运却为她安排了一场凄凉的结局,让人扼腕叹息。一、逆境中的自由之旅:傅善祥的奋斗与追求我要新鲜事2023-10-24 19:46:4100011998年,盗墓贼100万卖出一副彩棺,被抓后才知丢弃的尸体更值钱

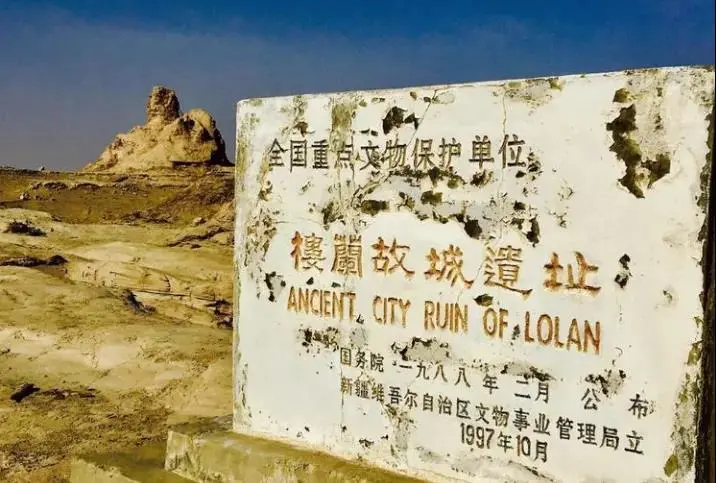

19世纪90年代,自从瑞典考古学家在新疆的罗布泊发现了楼兰遗址后,各国探险家先后前往该地区探险寻宝,导致了无数墓穴被破坏,数不清的宝藏被盗,其中很多都流向了海外,至今下落不明。我要新鲜事2023-05-24 09:51:020000皇帝微服出巡受辱,唐宣宗暗中报复,汉武帝赏了要揍他的小老板

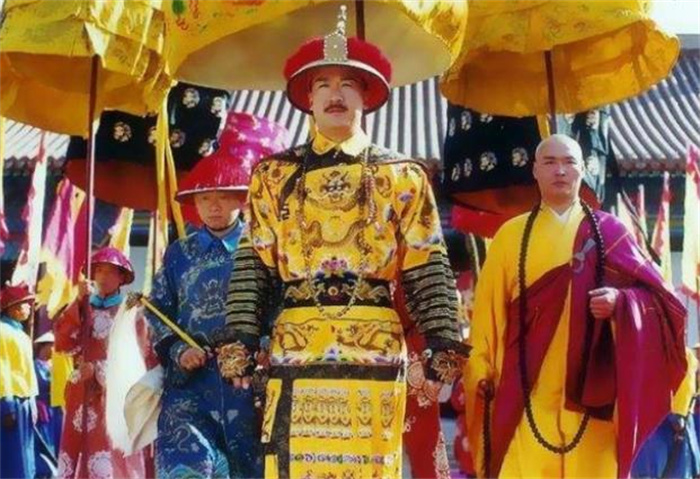

说到皇帝微服私访,大家一定会第一时间想到《康熙微服私访记》。其实从古代开始,老百姓就偏爱看这种皇帝或者钦差大臣来到民间惩奸除恶、伸冤平反、打击犯罪的戏剧。昏君和贪官,老百姓自然是厌恶的,而一直将“清、慎、勤”三字作为人生箴言,经常去民间探访民情的清圣祖康熙帝,一直是百姓心目之中的仁君和明君。所以这部《康熙微服私访记》应运而生,成了很多人心中的经典清宫剧。我要新鲜事2023-08-02 18:12:570000一农妇指着博物馆一藏品说:老伙计,又见面了!馆长闻知忙恭请

(说历史的女人——第1712期)上世纪60年代。这天在山东菏泽博物馆,一位头发花白的农妇指着一件藏品说:“老伙计,没想到20多年后终于又见面了!”博物馆长闻知她的名字后大惊,忙恭请到办公室!那么这位农妇究竟是谁?她怎么会有闲暇到博物馆去?她的“老伙计”又有什么来头?(一)不识字的村妇我要新鲜事2023-05-20 07:54:060001