在古代,中土文殊信仰和文殊形象的主要传播途径是什么?

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

百年之前日本学者伊东忠太在游历五台山之后就发出这样的感慨,他说:“坦言之,五台山有山崇岭峻之态,却无山明水秀之丽容”。

事实上,从自然景观来讲,五台山虽然风景秀丽,但放在奇山秀水处处皆有的华夏大地之中,其自然风光并不具备独特的不可代替性,也不以山水奇秀、怪石嶙峋取胜。

事实上,仅五台山所在的山西忻州范围内而言,五台山自然风光虽然不可谓不优美,但也确实不敢说有绝对超越雁门关、芦芽山等地自然风光的实力。

换言之,五台山之所以闻名天下是由于文殊成为核心“显圣”所赋予的神圣空间“异质性”特征。

毋庸置疑,由于文殊信仰与五台山的结合,五台山信仰才成为全国性乃至世界性信仰。

文殊菩萨最终成为大众尤其是僧信朝拜五台山时所膜拜的主要对象,可以称为五台山信仰中的“圣主”。

由于文殊信仰的光芒太过耀眼,如前文所叙,佛教史学研究领域向来有将五台山信仰等同于文殊信仰的倾向,或者将五台山信仰看作是文殊信仰的延续的情形。

乃至于认为五台山信仰的本质是就文殊信仰的观点也比较普遍。

但从神圣空间中的“显圣”来说,圣主只有在诸多仙佛神怪与众多神圣元素的反衬和烘托之下,才成其为“圣主”。

忽略了其他神圣元素的五台山信仰研究必然不能算完整,更遑论体系化。

文殊菩萨作为五台山核心圣主的地位自然不可撼动,但如果没有其他“显圣”的反衬,五台山信仰也将黯然失色。

“山神”是进入五台山的引导者,担当着泽被一方的职责,在文殊信仰进入五台山后,山神的部分职能转移到文殊身上。

“龙神”在五台山信仰中一直扮演者重要的角色,从中古早期五台山就流行文殊镇压毒龙的传说。

直到今天五台山一些寺庙依然供奉“龙王菩萨”,甚至民俗化的中国佛教龙王菩萨即“五爷”的信仰热度在当代超过了传统的菩萨信仰。

龙神与菩萨在中古时期就开始了“博弈”与融合的过程。

中唐之后,五台山即是清凉山的说法几乎完全被中国佛教所接受,在文殊道场中,佛教诸神皆成为显圣者。

许多寺庙并不以文殊为供奉主尊,多神发展使五台山神圣空间大为扩展,“文殊圣山”实则成为“万圣之山”,以文殊为圣主的包容氛围奠定了后世佛教圣地发展的基础。

此外,五台山气候瞬息万变,天光云影无常,在神圣空间中成立必不可少神奇元素,唯有将这些元素纳入其中神圣空间中加以研究,五台山信仰才称得上体系完整。

第一节作为“圣主”的文殊菩萨中古早期发展而来的五台山信仰渐次包涵了自然崇拜、山岳信仰、神仙信仰和佛道信仰。

当大乘佛教菩萨信仰兴起之后,随着“清凉山”文殊道场就是五台山的认定,文殊逐渐进入五台山神圣空间成为“圣主”,后常被称为“大圣文殊师利菩萨”。

《说文解字》释云:“圣,通也,圣通而先识,凡一事精通,亦得谓之圣”,大圣的称谓用在大乘佛教菩萨身上,可见唐代菩萨吸收中国多神信仰而集合“神通”的一面。

从神祗受到重视的时间来看,初唐之前五台山中显圣以“神迹灵怪”为主。

即便是唐代以后已经开始流传北魏立寺和北齐割税供养全山的传闻,也仅说明北朝佛教在五台山周边区域的发展,并未言明五台山与文殊的联系。

从《古清凉传》的记载中可以看出,直至初唐时期文殊信仰和神迹灵怪在山中受到崇拜多寡似乎仍然难分轩轾。

七世纪中后期,在唐高宗遣慧赜登台之后,五台山才逐渐开始确立文殊菩萨的主神信仰地位,直到八世纪前半期时文殊作为五台山主神频频“化现”,其“圣主”地位才得到确认。

而当五台山文殊菩萨被称为“大圣”时,已俨然是驻山主神,时而镇压毒龙,时而为求雨祈请的对象,时而为“司麟之长”。

时而又显现真容,化现为老人贫女形象,处处表现出与龙神、山神乃至民俗结合的一面,成就了中国化文殊信仰的典型表达。

文殊师利,梵文Manjusri,传入中土后产生多种异译名号,到南北朝时期,该菩萨的名号最终因“文殊”二字音义符合中土信众心理而被广泛接受。

文殊信仰起源很早,在早期大乘佛教中,文殊菩萨就是最重要的菩萨之一。

现存梵文经典中,文殊名号最多见于编辑成书于八世纪的《文殊根本圣典》中,但上世纪中期著名梵文学者巴达恰利亚认为,此书的核心内容在二世纪时已经形成。

虽然如此,通过造像的研究,巴氏认为6世纪之前文殊造像在印度和西域犍陀罗地区并不常见。

然而,四世纪初期东晋名僧支道林就有《文殊像赞》问世,说明其图像在中土流行可能更早。

五世纪末期的云冈石窟中已经多有文殊和维摩对坐造像,可见文殊信仰在中华大地上的的广泛传播及其中国化可能与印度平行发展。

虽然四世纪末法显在中印度见证了大乘佛教信仰者“摩诃衍人”供养般若波罗蜜、文殊师利和观世音的情形,但文殊信仰在中土大乘佛教菩萨信仰中可能有着更加广阔的天地。

佛教传入中土后,文殊信仰的兴盛主要表现为文殊经典译籍丰富、中土疏解文本较多,在世俗社会中传播较等方面。文殊信仰在进入五台山之前就与“五”多有联系。

学术界多将文殊形象的起源与印度古典话进行关联,以安东尼托拉巴为代表的学者研究文殊形象的来源时认为,文殊形象来于原始佛教经典《阇尼沙经》所记载的梵童子。

梵童子又名“永童仙人”,其形象多为五角髻造型,Pañcaśīkha一词的梵文本意为“五峰”,所以本词也泛指头结五髻的修行者,同时,它还可以直译为“五峰山”。

此外,作为人物出现的音乐神般遮翼也是文殊来源之一,乾闼婆子般遮翼是古代印度神话中乐神甘达婆之子,亦以头扎五髻而得名。

《文殊师利般涅槃经》描述,文殊参访雪山,度化五百仙人之后以无量神通、无量光入般涅槃。

据说文殊灭度后的舍利最终被带到“香水山”,它是喜马拉雅山的一部分,是印度北部传说中的“五峰山”之一,这是文殊的名字第一次与“五峰山”相联系。

虽然西方学者的极力论证“五”于文殊的关系,但以“五髻文殊”图像为依据的论证,尚不足以证明文殊受“五”的影响先于文殊进入五台山。

早期中土文殊信仰和文殊形象的传播的主要途径首先是翻译经典,通过佛典的流传,人们对文殊形象开始有所认识。

魏晋南北朝时期,文殊信仰主要通过《法华经》、《维摩诘经》、《华严经》的传播而流行,尤其是鸠摩罗什所译的《妙法莲花经》在北方迅速传开,产生了重大影响。

《法华经》信仰中有一种以实践为中心的风潮,佛塔信仰、经卷受持、造像、开窟、写经、读诵等都是这方面的表现。鸠摩罗什翻译出经典之后,南北游学也达到一个高潮。

很多佛教教义随着僧人游学讲论开始在普通民众中传播,但这种讲论经典风气在五台山周边的影响并不明显,可能远远小于实践型的信仰方式。

中土佛典翻译始于东汉,系统性地翻译经典从安世高与支娄迦谶时代开始,按照现存经典署名来看,两位译者可能都曾翻译文殊相关经典。

后世“经录”记载《佛说文殊问法身经》与《佛说佛印三昧经》两部文殊相关经典为安世高所译。

笔者认为两部经典在经录中出现较晚,可能并非安世高所译,但在安世高译经团队可能已经有人熟悉文殊经典。与安世高同时代的支娄迦谶翻译有不少文殊经典。

如《佛说兜沙经》《杂譬喻经》《文殊师利问署经》《佛说阿阇世王经》《佛说伅真陀罗所问如来三昧经》《佛说内藏百宝经》《道行般若经》等,可见文殊信仰初传时期的状况。

三国时期支谦和康僧会的翻译进一步传播了文殊信仰,尤其是《佛说维摩诘经》的首次译出为文殊信仰在士大夫阶层中的传播奠定了基础。

西晋竺法护翻译的大量文殊经典产生了广泛影响。东晋初年,支道林所作《文殊像赞》等作品,也反映了当时文殊形象在东晋士大夫和文士阶层中的流传情况。

随着北方姚秦时代鸠摩罗什的译经,文殊信仰得到了更加广泛的传播,文殊菩萨成为人们熟悉的菩萨。

总之,从经典的流行和大众的接受来看,到北朝时期文殊信仰已经随着《法华经》、《维摩诘经》、《华严经》的传播和解读深入人心。

在文殊信仰进入五台山之前即形成了广泛的群众基础。

霍姓起源和来历:姬昌儿子叔处受封于霍(遗民以国为姓)

霍姓主要有四大起源,一是源自周文王,他的儿子叔处被武王封于霍,后被晋国所灭,子孙以故国为姓。二是源自梁国的地名,当时居住在霍阳山一带的居民改为霍阳氏,后简化为霍姓。三是源自汉朝官吏霍山令。四是源自唐太宗赐姓给武都郡蛮为霍姓。霍姓起源和来历1.源自姬姓我要新鲜事2023-05-09 21:53:500001魏忠贤是哪个时代的 明朝末期宦官(党羽遍布朝野)

说到魏忠贤,大部分人看到不陌生,他是历史上知名的太监,被称为是“九千岁”,非常受宠信,排除异己,把控朝政,一手遮天。那么你知道魏忠贤是哪个朝的太监吗?魏忠贤是哪个朝代的人呢?历史上的魏忠贤是一个怎样的人?今天就和小编一起来盘点一下吧。魏忠贤是哪个时代的我要新鲜事2023-05-13 10:52:210000东汉末年最早的火攻击溃敌军10万人曹操还亲眼目睹

我要新鲜事2023-06-06 21:50:390000姜维钟会陆抗邓艾 谁才是三国后期最优秀的统帅 说出来别不信

姜维的军事天赋和领导能力使他在三国时期脱颖而出,为蜀汉立下了不朽的战功。三国时期的历史上,涌现出了众多杰出的统帅和名将,其中早期的三国时期尤为杰出,有曹操、孙策、周瑜、诸葛亮、司马懿等等。尽管后期的三国时期名将数量和质量都有所下降,但历史从未缺乏人才。姜维、钟会、陆抗、邓艾等人都是优秀的统帅,各自有着不同的特点和贡献。一、姜维:通晓军事,胆识出众我要新鲜事2023-10-06 20:04:490000南海未来第一城!我国收回23年的美济岛,现在建设的如何了?

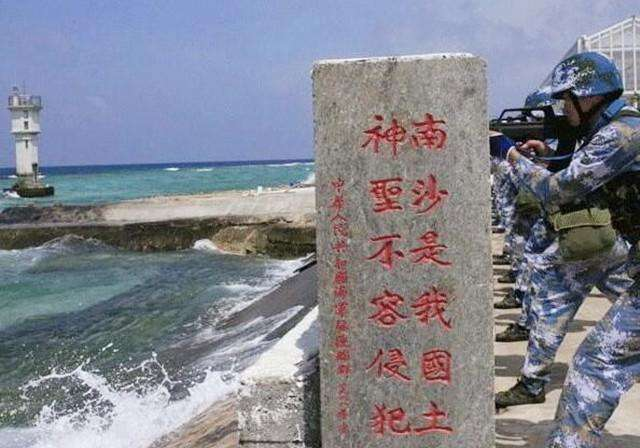

众所周知,中国是当今世界上面积第三大的国家。可你知道吗,960万平方公里只是我国的陆地面积,除了领土以外,一个国家的疆域组成结构还包括了领空以及领海,而我国主张管辖的海域面积大约为300万平方公里左右。我国的近海主要分为渤海、黄海、东海、南海以及太平洋的一部分。我要新鲜事2023-05-25 13:01:240000