嘉靖时期:就“大礼议”事件,世宗与杨廷和君臣关系出现裂隙

明清以来,关于“大礼议”的讨论一直未曾中止,甲是乙非,聚讼纷纭,“大礼议”的复杂与争议也直接带来了后人对参与议礼的杨廷和等人的褒贬不一。

就嘉靖本朝而言,因为杨廷和在“大礼议”过程中,坚守“濮议”,致世宗怀怒,被削籍为民。君臣因议礼诸事而关系渐远,从被呼为“先生”到称“欺朕冲年”,君臣离心而成水火之局,所以,终世宗一有直论杨氏功罪者。

嘉靖一朝,首辅或削籍,或被诛,或罢免,言官多有受杖而死,几进诏狱者。在这种高压的环境下,“议礼罪魁”杨廷和的安定社稷之功已然不能被皇帝称允,其以“定策国老自居,门生天子视朕”的罪名直接宣告了其为官劳绩的烟消云散,因弹劾杨氏而被降职远谪的史道等言官被恢复官职,则又间接地表明其前参劾之言非完全诬蔑之词,有被世宗认可之处,在此种情形之下,杨氏之罪恶奸名犹如泉涌。宿怨政敌、议礼新贵以至邀宠求进之臣,皆以批贬杨氏为快,肆意诬陷诋毁,以“党附杨氏”之名挑怒皇帝,排斥异己。

“左顺门事件”后,世宗以廷杖、诏狱使得议礼诸臣丧失了庙堂上的话语权,议礼之事也成为皇帝忌讳,诸臣死杖成边者多矣,而终难被赦。嘉靖时期虽然是明代史学发展的勃兴期,但是,“大礼议”作为本朝重大事件,牵涉多方,风险重重,实鲜有论者。然杨氏削籍而功不可没,杨氏同乡熊过挺身而出作其墓表,参与“左顺门事件”的郑晓、同情杨氏诸臣的唐枢直言杨廷和于正嘉之大功,首将杨氏列入名臣传中。

若要考察嘉靖时期对杨廷和的评价首先要关注的就是官方对杨氏的定性,或者说是世宗与杨廷和的关系问题。嘉靖皇帝虽以外藩入承大统,但其敏感极强,雷霆手段不逊色于明初二祖。他在位期间,英断独治,礼制更改,内阁更迭,天下四方无不运于帝心。他的绝对权力保证了他在整个国家的核心话语权,他的论断具有绝对的强制性与权威性,是嘉靖时人议论杨廷和的基本参照,所以,本节先讨论世宗对杨氏之态度。

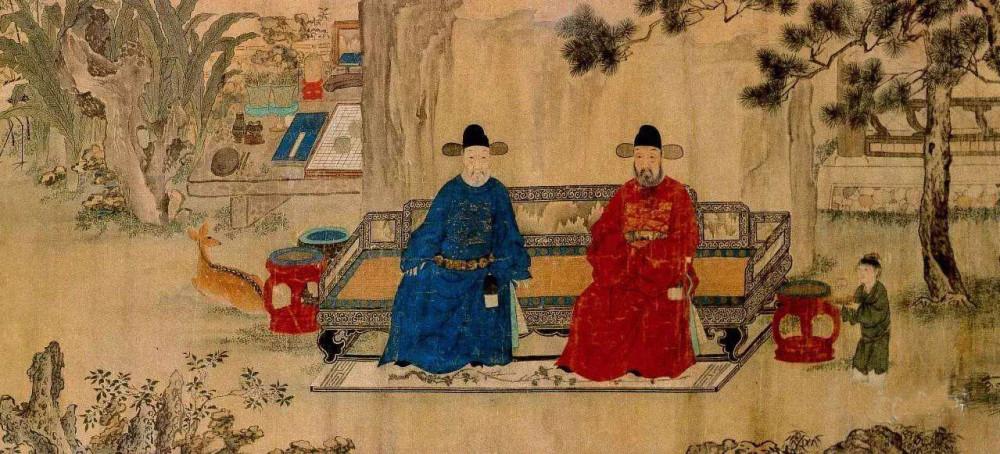

从正德十六年(1521)迎立世宗到嘉靖八年(1529)杨廷和去世,定策首辅杨廷和与嘉靖皇帝的关系可谓是积渐紧张、由近而疏,特别是从正德十六年(1521)到嘉靖三年(1524)初杨廷和致仕期间的议礼之事更是使君臣关系“以鱼水之投而为水炭之隔”。正德十六年(1521)三月,明武宗崩于豹房,其无兄无弟,无后无嗣,明王朝出现了继位危机。张太后召内阁杨廷和等议定当立之人,以《皇明祖训》“兄终弟及”之义,议定迎立孝宗弟兴献王朱祐机之子、武宗堂弟朱厚熜为皇帝,以武宗遗诏的形式确定了继位之君。

在嘉靖即位之初,君臣二人的关系是极为亲近的。武宗崩后,朝廷内外危疑,江彬等人握重兵于京师肘腋之间,实为隐患。杨廷和为了使世宗顺利即位,在毛澄等人前往安陆迎接世宗时留守北京,借武宗遗诏与张太后的支持大力整顿朝局,调京营精兵把守皇城、京城之门,分别遣还边兵、边使、番僧等,罢除威武团练营,擒拿佞臣江彬等人,北京局势安定,世宗才消除顾虑,安心即位。

随后,杨廷和借武宗遗诏与世宗登极诏书革除弊政,其中涉及兴革之事合计有80条之多,与天下更新,一开新朝气象。另外,杨廷和又先后调乔宇、彭泽、孙交、林俊等人为六部尚书,阁部相协,君臣同心,天下欣然望治,俨然一派再开中兴之气象。在世宗即位后,作为内阁首辅的杨廷和深惧正德荒政之事再演,故而尽心辅助,他多次上疏劝世宗,要关注天下子民,勤加学习,明辨是非,善于纳谏,亲近贤臣,节俭修身,又上疏请开经筵日讲,力请罢织造,谏言斋醮事。

对于刚刚登基的世宗而言,除去杨廷和的迎立扶龙之功,他以藩王身份登基,尚乏治国经验,整个国家机器的运行需要武宗的班底,特别是枢机之要的内阁,故对于首辅杨廷和极为倚重。世宗即位初,杨廷和因除弊政而得罪多方,有欲持白刃刺之者,世宗听闻特调派兵士百人护从之。世宗又称杨廷和为“先生”,可见其礼,亦可见其密。这种倚重与亲密可以从君臣奏对批答中窥见一二。

从世宗即位后,杨廷和前后多次上疏乞休,世宗一再挽留,言辞之间透露出其对杨廷和品行、功绩的肯定,称其“功在社稷”,以之朝廷柱石,欲成美政不可无杨氏。嘉靖二年(1523)九月,杨廷和以一品十二年考满,世宗特命加“太傅”之衔,杨廷和四次上疏请辞,嘉靖亦批答“卿匡辅先朝,赞襄新政,备竭心力,茂著忠勤,勋绩既多”等语。”综此诸事,可见君臣鱼水之情。

然而议礼之事却使得君臣关系出现裂隙。由于武宗无嗣无弟,其逝世之后,按宗法伦序,时为兴献王的朱厚媳入承大统,对世宗亲生父母的追尊等礼制问题就牵及皇族大宗、小宗的问题,继统与继嗣的问题。杨廷和等力主世宗继统又继(孝宗)刷,并以此取得士大夫集团对皇权的制约。但是,世宗并不想为文官集团所左右,做孝宗的嗣君,而是想既继承大明的皇统,又要保持兴献王的统系。世宗名义上是为其父母争取名分以表孝心,实际上是为了获取完整的独立的皇权。

公元前,古埃及在发展过程中,是如何处理与他国间的外交的?

#历史开讲#文|木木编辑|观星埃及文明的历史可以从前王朝时期延伸至公元600年阿拉伯人占领埃及。埃及的历史共分为三十一个王朝,这是根据古埃及历史学者曼涅托所划分的王朝为依据的。曼涅托以美尼斯统一上下埃及,王国的建立为开端,至公元前343年,将他所写的埃及国王的年表划分为30个王朝,后世的历史学家在这一基础上又划分并增加了一个时期。我要新鲜事2023-05-25 14:19:520004李渊退位后又生下30多个孩子,李世民头痛不已,武则天1招解决

隋唐交替的几十年间,是我国由暂时统一向长久统一过渡的时代,与大多数王朝更迭一样,这十几年间充满了阴谋和杀戮。先是隋文帝杨坚被隋炀帝杨广的亲信所杀,而杨广又被表哥唐高祖李渊和侄子李世民推翻,在无上的权力面前,即使是骨肉至亲之间,也没有一丝怜悯。我要新鲜事2023-10-25 20:20:080000古代青楼女子的行话 现在成为口头禅(古代青楼)

青楼里所说的跳槽是指换一个姑娘为客人服务。在我国古代很多时期都有着官方开设的青楼,而在这些青楼里有着女子卖艺卖身,这故意来喜欢逛青楼的人,无一不是好色之徒。在青楼里工作的女子地位一般都是比较低下的,一般都是签署了卖身契。虽说还有一些女子是卖艺不卖身,但这些女子大多数都无法逃过有钱人的手掌心,而在这些青楼女子的行业里,也有着一些行话。青楼行话我要新鲜事2023-12-17 12:25:450008历史上最享福的皇后,孝圣宪皇后钮祜禄氏(雍正的妻子)

在我国清朝的历史上有名的皇后非常多,比如孝圣宪皇后、孝庄皇后(布木布泰)、孝钦显皇后(就是慈禧),今天小编要给大家讲到的就是孝圣宪皇后,她是谁的皇后呢?她的生平事迹又是如何呢?她是我国清朝皇后中寿命最长的皇后,享年86岁,享尽了一生的荣华富贵,下面就来一起了解下她吧!孝圣宪皇后钮祜禄氏我要新鲜事2023-03-14 05:33:520002西游记为何有关于历史准确性的争议(非单纯的历史记载)

《西游记》是中国古典文学中的一颗明珠,之所以鲜有关于历史准确性的争议,是因为它被更多地看作一部文学和思想的杰作,而非单纯的历史记载。它的丰富创造力、深刻哲学思考和独特艺术性使得它在文学领域独具价值。虽然它融合了历史元素,但读者更愿意从更广泛的角度去欣赏和解读这部经典之作。我要新鲜事2024-01-24 20:28:200000