十大考古参评项目 | 陕西靖边清平堡遗址

01 发掘单位

陕西省考古研究院

02 项目负责人

于春雷

1 工作理念

中国考古学的责任是实证中华文明的源远流长,历史时期考古对于实证中华文明如何一步步走到现代,就是责无旁贷的,也是无可取代的,长城考古是历史时期考古的一个部分。长城分布广袤,绵亘万里,大部分分布于农牧交错带,在持续修建两千多年的历史中,一直是民族、文化产生碰撞、交流、融合的场所。清平堡是长城体系中的一个营堡,建成至废弃延续时间二百年左右,在这个营堡里,在这段时间里,民族之间的碰撞、交流与融合也在发生,发生的过程已经成为历史,但掩埋在黄沙之下的断壁残垣会告诉我们,中华民族的融合与发展也曾经在此发生。

2 清平堡遗址简介

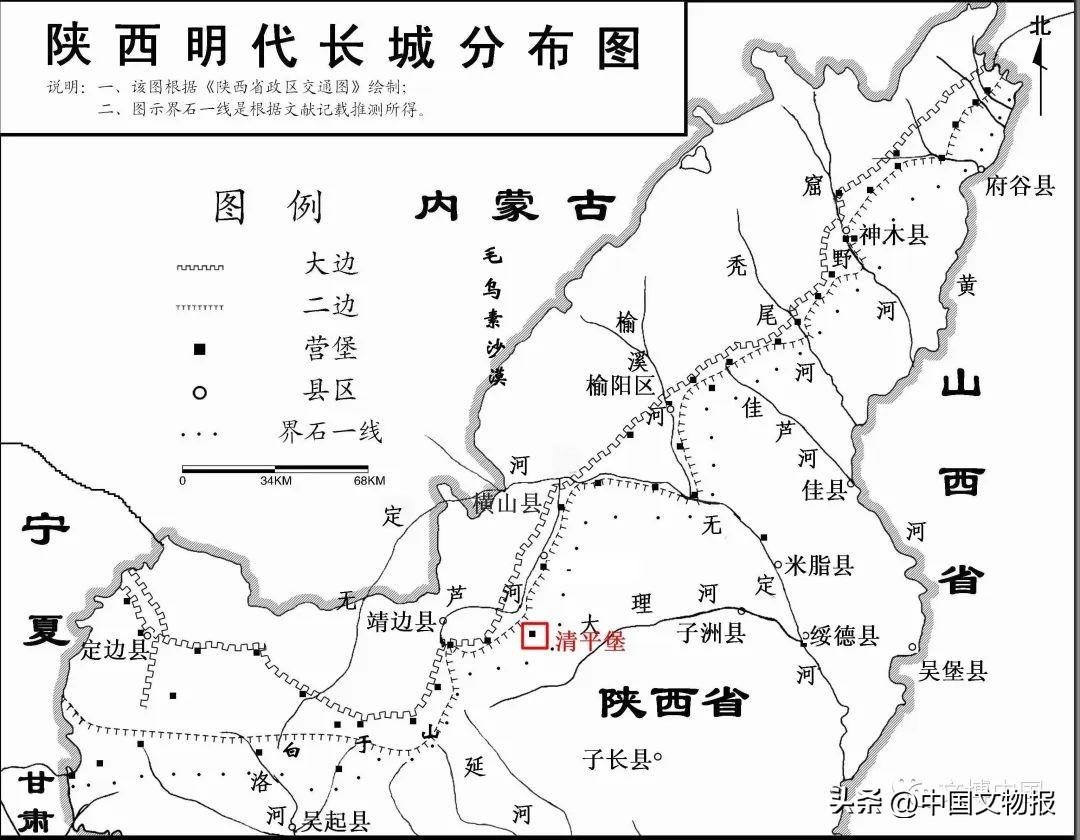

清平堡遗址位于陕西靖边县杨桥畔镇东门沟村,为明代延绥镇长城三十六营堡之一,属于延绥镇辖下中路榆林分守道统辖,北邻中路榆林分守道下辖的威武堡(位于横山县塔湾镇),相距20千米,西邻延绥镇西路靖边分守道下辖的龙州堡,相距15千米。在明代清平堡承担了“边墙三十一里二百六十步,墩台三十一座”区域的防卫瞭守任务,同时还与其他营堡一样是明蒙之间互市的场所。

清平堡位置分布图

清平堡位置分布图

清平堡修建于明成化十一年(1475),系极冲中地,屡有增修,弃置于康熙年间。清平堡位于毛乌素沙漠边缘向东南突出的一个部位之中,处于沟通芦河支流与大理河川道的咽喉部位。清平堡在被废弃后鲜有人类活动,但以城隍信仰一直为当地及周边居民所熟知,现存堡墙一周,平面略呈长方形,南北长约600米,东西长约300米。堡内外高低起伏,为流沙覆盖。

清平堡卫星图

清平堡卫星图

3 清平堡遗址考古工作

2020年-2022年,陕西省考古研究与对清平堡遗址进行考古发掘工作,共发掘5000平方米,揭露出中心楼、南门及瓮城、显应宫、民居与商铺、堡外的寺院等遗迹,出土大量建筑构件、生活用品瓷器碎片、彩绘泥塑神像、宗教用品,还有极少量的武器类军事用品。

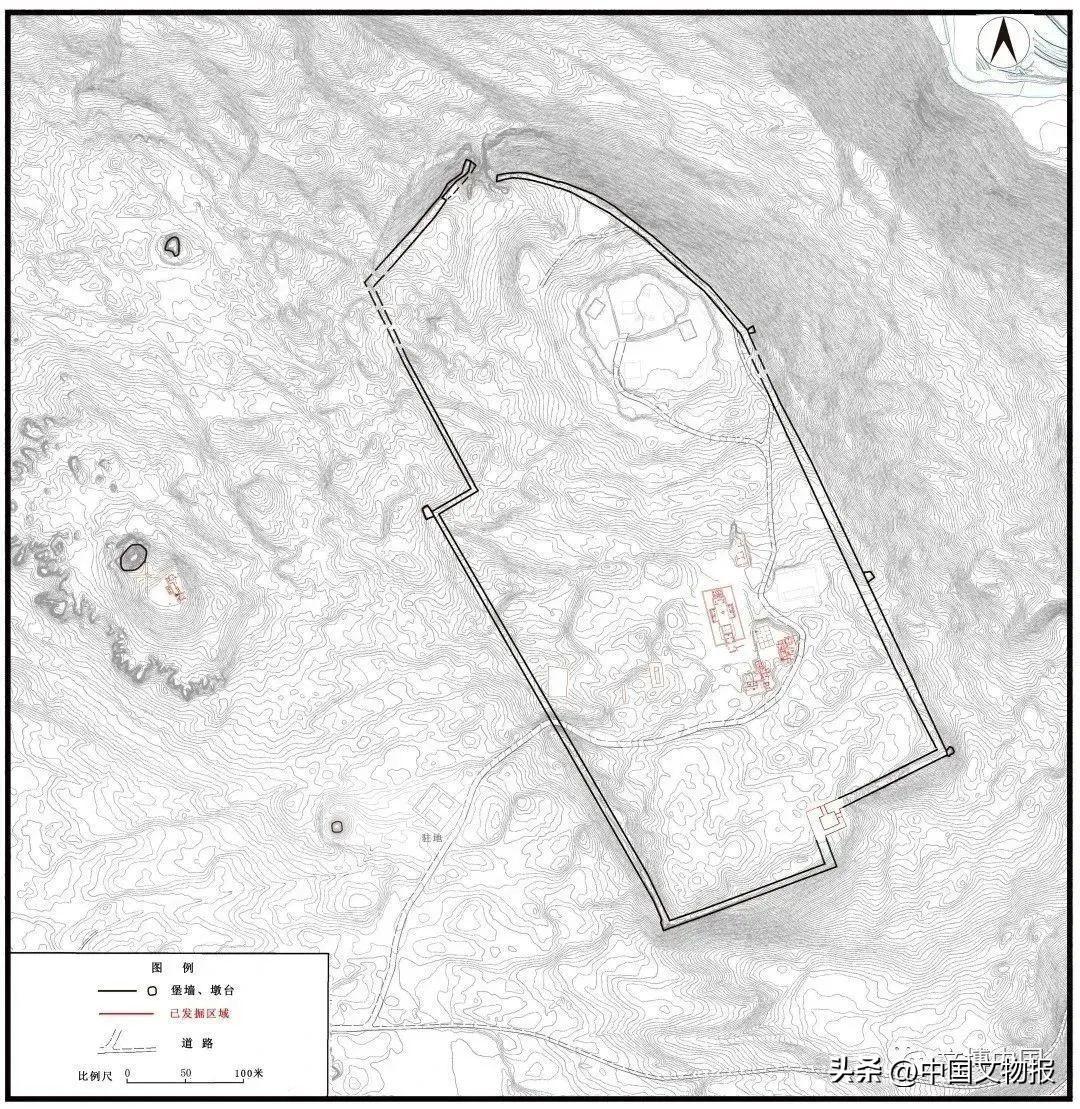

清平堡平面等高线图

清平堡平面等高线图

(一)中心楼

中心楼原本为一座高台楼阁建筑,位于清平堡的规划中心位置,现仅存台体部分,台体下设四出券洞,连接堡内四条主干街道。台体南北长17米(南侧增建部分长5米),东西长12米,残存高度约4.2米,夯土包砖。中心楼本身及其在城址中的建筑布局,最早可追溯到汉代,成都出土的汉代市场画像砖有明确的中心楼形象,反映出营堡的商业功能属性,这也是营堡自我定位的一个体现。

中心楼券洞

中心楼券洞

中心楼遗址

中心楼遗址

(二)南门与瓮城

南门位于清平堡南城墙中部,与中心楼南侧券洞正对,整体破坏严重,城墙宽8.4米,门道宽3.5米。

南门发掘航拍

南门发掘航拍

门外设瓮城,东西长13.4米,南北宽9.5米。北、西两面为营堡的城墙,东、南两面为构筑的瓮城城墙,瓮城门东开,门道宽3.3米,门洞内部两侧墙体保存完整,残高2.1-2.3米,顶部券洞坍塌。现存瓮城墙体顶部残宽1.2-2.1米,墙体底宽4.6米。墙体残高1米~6米,内部为沙土混夯而成,夯层明显,外部为双层青砖包筑,墙体顶部残留15-25cm三合土防水层,墙基部分为两层红砂岩石条砌筑。“重门袭固,奸宄是防”,南门及瓮城址的军事防御属性是营堡修建时自我定位的另一个体现。

南门瓮城

南门瓮城

(三)显应宫

显应宫位于中心楼西侧偏北,南北长65米,东西长约25米,平面为长方形。建筑结构保存完整,由砖砌的照壁、大门、院墙、戏台、东西两庑、正殿、寝宫等部分组成,整体呈轴对称分布。出土大量砖瓦、鸱吻等建筑材料,还有一部分宗教用器物。显应宫的长方形平面布局及前朝后寝、戏台与照壁、东西两庑的结构,还有砖砌房屋的形式,都体现出浓厚的中原文化因素。

显应宫平面布局

显应宫平面布局

在东西两庑出土的泥塑神像可分为两大类,分别是明朝风格的形象和蒙古风格的形象,反映出当时在清平堡内,蒙汉两族人民交流融合、平等共处的情况。

彩绘泥塑(1)

彩绘泥塑(1)

彩绘泥塑(2)

彩绘泥塑(2)

(四)民居与商铺

在中心楼南侧街道两侧清理出分布有较为密集的小型建筑10余间,这批建筑分布密集,多为“一宇两内”的结构,住房内有砖砌火炕,院落中有碾房或磨房的遗迹,为当时驻堡军民居住的普通民居。在街道西侧房屋墙体外发现有砖砌三瓣蝉翅慢道,应该为当时小型商铺的对外窗口处。

普通院落

普通院落

这样格局的民居建筑,一直延续到现代,在当地还是占据主流地位。这些遗迹反映了清平堡当时密集的人口与活跃的商业活动。

砖砌三瓣蝉翅慢道

砖砌三瓣蝉翅慢道

民居中的火炕与碾房也体现出北方文化与中原文化的交流与融合。

普通院落鸟瞰

普通院落鸟瞰

(五)营堡外的寺庙遗址

营堡外侧护城墩南侧的寺庙遗址,位于营堡西侧200米处护城墩南侧20米处的一块高地上,为一处南北向长方形院落,长23.5米,残宽12.5米。自南向北由门道、中央通道、东、西侧殿和正殿等部分组成,呈轴对称分布。

堡外护城墩附近建筑

堡外护城墩附近建筑

遗址区散落有大量砖瓦建筑材料,出土有“三生神佛”铭文石块、陶三足香炉、彩绘泥塑残块等遗物。营堡外侧建立佛教寺庙,在三十六营堡中多有存在。这处寺庙分布在护城墩之下,尤其体现出清平堡在使用过程中所具有的浓厚的生活气息与宗教氛围。

4 清平堡考古工作的认识

通过以上的考古工作,我们对清平堡遗址有了初步的认识:清平堡在修建之初的自我定位是军事和商贸二重的,在使用过程中,营堡内及周边发生的更多是文化交流和民族融合。以清平堡为代表的长城遗址是长城两侧的民族与文化发生碰撞、交流、融合的场所,参与了中华民族的融合与发展,参与了中华文明的交流与传承。发掘揭露的这些遗迹反映出在清平堡及其周边,在清平堡使用的时代里,蒙汉两族是以交流融合为主,宫室制度传承有序,上溯源可至战国秦汉时代,下影响直到现代。

对以清平堡为代表的长城遗址考古工作,是要明确长城修建时的主观定位,明确长城在使用过程所起到的具体作用,并以此为基础,阐释长城在中华文明的传承发展与中华民族的融合发展中所起到的作用,进一步认识到民族的融合发展与文明的交流融合始终是历史的大势。通过持续地考古工作,为实证中华文明为实现增强文化自信与民族认同的目标贡献力量。

作者:于春雷、李坤、张亚旭

田厚嘉、闫佳楠、康宁武、高展

编辑 |张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

古罗马挑选女奴隶的方式 让现代女性脸红(挑选奴隶)

古罗马挑选女奴隶会用舔身体的方式选择。对于历史比较感兴趣的朋友,一定都对古罗马比较感兴趣,在长久以来的战争当中,罗马几乎是没有过任何败绩,罗马在当时作为战争中的战胜国,可以将战败国的士兵以及百姓给控制起来,成为他们手下的俘虏或者是奴隶。毕竟这些人连生命都掌控在他人手里,更不要说让他们做一些低贱的事情。女奴隶我要新鲜事2023-08-12 21:35:370000谁盗了元朝开国功臣墓?或与朱元璋军队有关,未腐尸被从棺中拖出

元朝开国丞相家族墓地被盗推测本文作者倪方六我在“梧桐树下戏凤凰”头条号中,曾连续说了元朝开国功臣、官至丞相的史天泽家族墓地的考古发掘情况(详见《河北发掘元朝开国丞相家族墓地,发现一罕见葬法,为元墓考古首例》和《一元朝贵族墓设计成“复式户型”反盗阴宅,墓下有墓,含阴阳玄机》两篇文章),从考古发现来看,史天泽家族墓被破坏得相当严重,盗墓者相当野蛮,既不像是普通盗墓者所为,又不是专业盗墓者干的事。我要新鲜事2023-05-26 18:39:230000三星堆遗址发掘资料目录

#这就是年味儿##我的春晩记忆#之夜,三星堆文物现场发布仪式登上春晚,三星堆考古又一次吸引住全国人民的目光。本目录仅收录自上世纪20年代末至今,三星堆遗址群12平方千米范围内关于三星堆文化的调查、勘探和发掘资料,且不包含除《中国文物报》上刊载文章外的年鉴、消息等信息,以及图录等性质的书籍。在编纂中,参考了《古蜀文明研究论著目录1930-2017》,特此注明。一、报告我要新鲜事2023-05-31 20:51:250000观展:碎片与永恒——讲述青花的故事

我要新鲜事2023-05-28 10:03:450000