新发现 | 江苏徐州云龙山汉代采石场遗址考古发掘新收获

云龙山汉代采石场遗址位于江苏省徐州市区南部,徐州博物馆西侧。2004年6月至9月在徐州汉御花园小区建设施工时发现,随后徐州博物馆对其进行了考古发掘,共计发现各类采石遗迹64处,集中分布于四个区域内,包括采石坑、石坯坑、石渣坑以及楔窝、加工平台等采石遗迹(相关成果详见《考古》2010年第11期《江苏徐州市汉代采石场遗址发掘简报》),与徐州西汉楚王陵墓塞石的开采加工关系密切。鉴于其重要价值,该遗址于2006年公布为全国重点文物保护单位,公布名称为徐州市汉代采石场遗址,因徐州小长山、狮子山、驮篮山等地陆续发现有采石遗址,故将该处定名为云龙山汉代采石场遗址。2013年,汉代采石场遗址成为徐州博物馆的组成部分并建成对外开放。

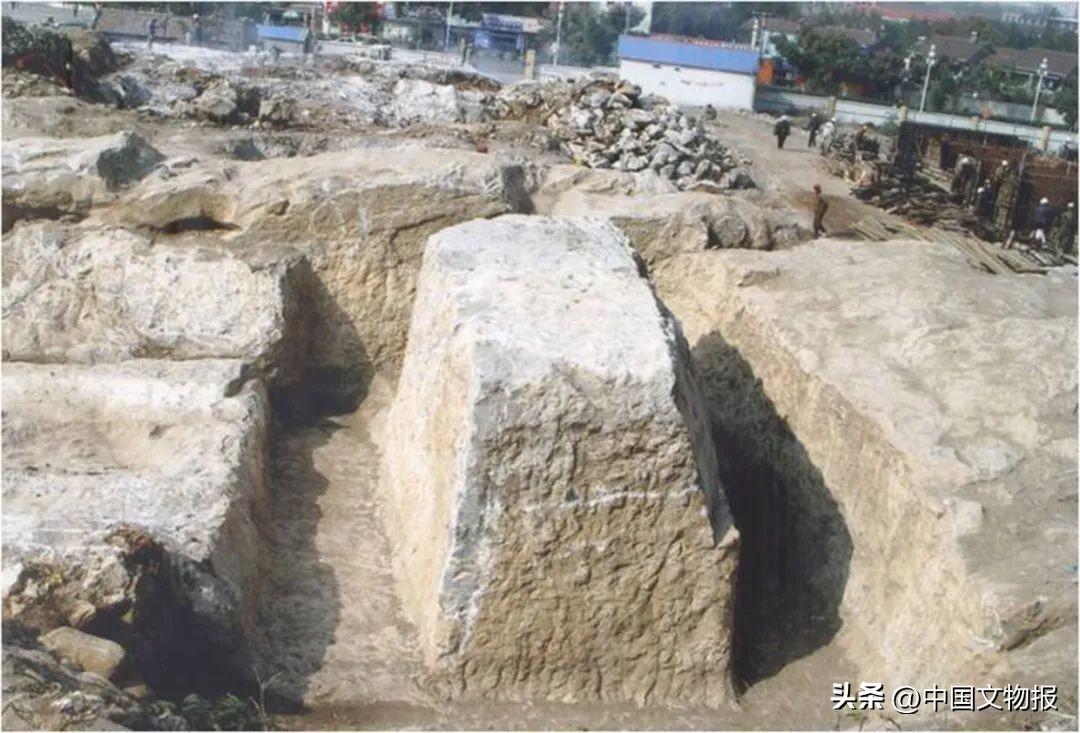

2004年发掘采石坑

2004年发掘采石坑

2021年徐州市城建重点项目——和平路隧道建设工程立项,因该工程西段处在汉代采石场遗址建设控制地带内。根据国家文物局批复意见,2022年2-8月,徐州博物馆组织实施该项目的考古工作。

发掘区域位于云龙山西坡,地层堆积较为简单,第一层为硬化路面及建筑垃圾垫层,其下为云龙山山体,汉代采石遗迹即位于山体基岩上。考古工作证实,遗址主要包括有汉代和明清两个时期的遗存,汉代为采石手工业区,分布有较为密集的各类采石遗迹,发现有散落的汉代陶片、板瓦残片,但没有文化层堆积;明清时期为生活区,在采石留下的空坑中形成了局部较厚的文化堆积,因受晚期破坏,遗迹较少,出土遗物则较为丰富。

汉代采石遗迹是本次发掘最重要的收获,根据采石坑的分布情况,可分为三区,为与2004年发掘编号保持统一,依次编号为Ⅴ区、Ⅵ区、Ⅶ区。每个区的采石遗迹数量不同,但均相对集中分布。采石遗迹大致可分为四类,一是因石料持续开采形成的较大空坑,但已无法判断采石数量和规格,将其统编为一处采石坑;二是楔窝、錾痕、采石剥离面清晰的,并可以判断采石数量、采石规格及采石工艺,将其依次编号为采石坑;三是散落的楔窝、錾痕,应石料开采预选或石料加工有关系,但无法判断采石情况;四是开凿的圆形柱洞,应与开采加工石料的工棚有关。共发现采石坑36处、楔窝95处、錾痕9处、柱洞8个以及“牛鼻”眼遗迹一处。

以下分区简述:

Ⅴ 区 分布面积约35平方米,由3处相连的采石坑组成,因持续开采,平面呈三级阶梯式,由东向西依次编号为K1~K3。ⅤK1位于该组采石坑东端,平面呈南北向长方形,北高南低,南北残长3.2、东西残宽1.4米,中间已开采一块石料,残留剥离后的痕迹,从剥离面可知,开采石料长2.18、宽0.6米。已开采石料的南北两端,有继续向下开采的錾痕。

Ⅴ区采石坑

Ⅴ区采石坑

Ⅵ 区 分布面积约400平方米,共清理采石坑17处,还有大量楔窝、錾痕等采石遗迹。以ⅥK2为例,位于该区北部,采石面呈不规则长方形,其西侧、北侧、东侧各残存有一长条形竖向楔窝,南侧为自然石裂隙。西侧和北侧楔窝因两侧石料已采走而残存一半,北侧残存楔窝长0.9、深0.2米,西侧残存楔窝长0.82、深0.34米。东侧楔窝保存完整,南北向长条形,横截面近倒梯形,口部长0.75米、宽2米、深0.2米。从采石剥离面分析该处采石坑上部已开采石料一块,剥离面上的楔窝是为了继续向下采石而留下的,采石规格东西长1.1、南北宽0.75米,厚度不详,从发掘情况看,应该在0.3-0.5米。

Ⅵ区K2采石坑

Ⅵ区K2采石坑

Ⅵ区錾痕遗迹

Ⅵ区錾痕遗迹

该区南部发现有8个散布的柱洞遗存,均开口于表土层下,在山体上开凿而成,凿痕清晰。多数柱洞遭破坏已残,从发掘情况仍可知柱洞大致呈圆柱状,底部略小。Ⅵ区S10ZD1,近圆柱形,口径13、底径10、深17厘米。从柱洞分布情况看,8个柱洞大致可分为两组,相对集中分布,但排列并无明显规律,柱洞分布区域采石遗迹较少,由于石料开采是一项周期较长、比较复杂的重体力工作,这些柱洞应该与临时性的工棚建筑有关。

Ⅵ区柱洞

Ⅵ区柱洞

该区中部K15东侧的一块凸起的石头上有一开凿的“牛鼻”眼,似圆形穿孔,直径3~4厘米,凿痕清晰。从其分布位置、规格尺寸和开凿工艺看,牛鼻眼可能与运输石材拴牲畜的固定物有关。

Ⅵ区“牛鼻眼”穿孔

Ⅵ区“牛鼻眼”穿孔

Ⅶ 区 分布面积约230平方米,共清理采石坑16处,分为东西两组。西组大致为南北向,有7处采石坑,东、南两侧因持续采石已形成断崖,北、西两侧为自然山体,中间有一条山体自然裂隙。

自然裂隙南侧的采石遗迹丰富,有K1、K2、K3三处采石坑。K1位于最南侧,南北长1.88、东西宽0.66、深2.3米,石料已开采,坑底剥离面北高南低,西壁和北壁上各有一竖向楔窝,因石料取走楔窝存半,西壁上楔窝长0.74、深0.08米,北壁上楔窝长0.5、深0.12米。K2与K1相连,位于K1北侧,南北长2.88、东西宽1米,坑底部和西壁上有明显的因石料开采形成的剥离面,说明至少已有一块石料被开采。在剥离面上,有继续向下开采石料留下的楔窝痕迹,楔窝共有6个,其中坑底西侧南北向联排4个楔窝,间距0.1~0.24米不等,楔窝由南向北内长分别为0.48、0.26、0.32、0.4米;南壁上有1个楔窝,即K1北壁残存的半个楔窝;东壁上有1个横向楔窝,残存一半,长0.44、深0.18米,该楔窝是为开采K2上部石料而留下的。

Ⅶ区东组K2~K4采石坑

Ⅶ区东组K2~K4采石坑

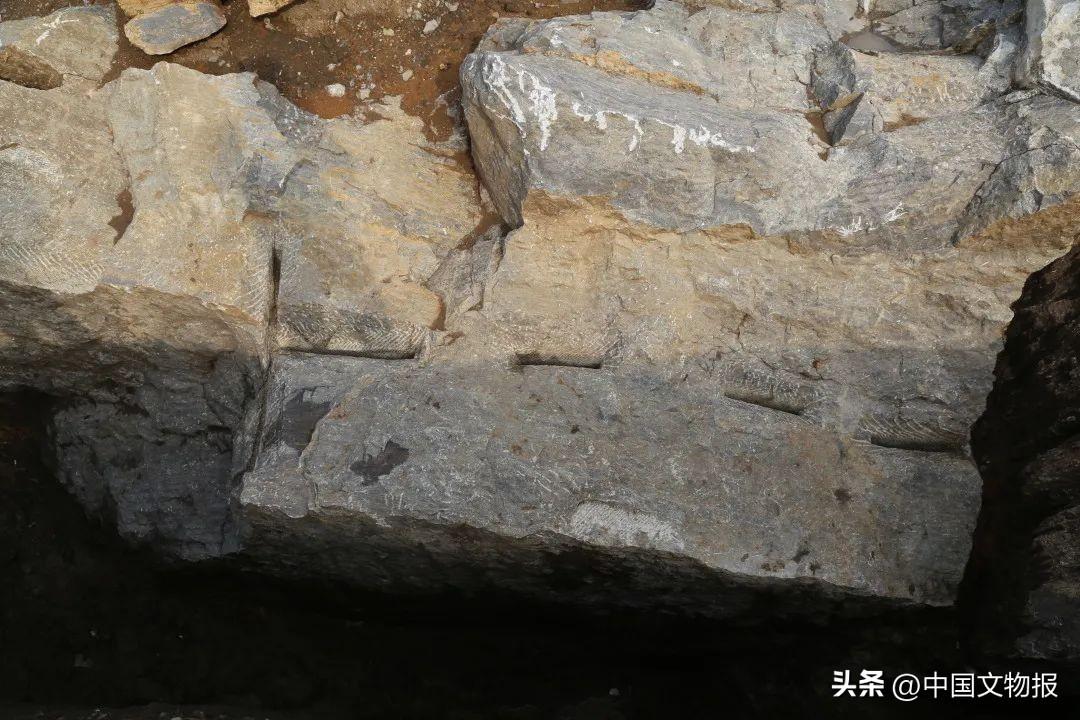

Ⅶ区东组残存铁楔痕迹

Ⅶ区东组残存铁楔痕迹

Ⅶ区东组开凿錾痕

Ⅶ区东组开凿錾痕

Ⅶ区西组采石坑全貌

Ⅶ区西组采石坑全貌

从发掘情况看,无论是采石规模、石料规格、采石工艺还是石料用途,本次发掘的采石遗迹(以下称之为南区采石场)与2004年发掘的采石遗迹(以下称之为北区采石场)有明显不同。

北区采石场主要用于开采大型石材,多为西汉楚王(后)墓的塞石,其具体方法是根据所需石材大小在选定的石料周围开凿沟槽,在达到需要的深度后,在沟槽底部从两侧或四周向中间开凿,然后放置木楔,采用膨胀的方法将石料整体剥离撑开,可将北区采石场采石工艺归纳为“整取采石法”。

南区采石场主要开采规格较小的板状石材,其具体方法是在选定石料表面通过开凿楔窝,内置铁楔(南区采石场在两个楔窝中发现有残断的铁楔),通过击打铁楔将石料从岩体中劈开,根据开采石料规格,开凿出长(大)短(小)不一、数量不等的一排竖向楔窝,同时为了保证所开石料厚度,在石料一侧开凿横向楔窝,可将南区采石场采石工艺归纳为“切割采石法”。江苏省地质矿产局第五地质大队前期在对徐州土山二号墓石料来源的调查分析报告中指出,土山封石石材主要来源于云龙山东麓及彭祖园福山西麓,根据此次考古发掘成果,南区采石场开采石料与土山汉墓关系密切。

楔窝痕迹

楔窝痕迹

综上所述,本次考古发掘工作进一步丰富了云龙山汉代采石场遗址的内涵,填补了原有采石场遗址的认识空白。云龙山汉代采石场遗址延续时间较长,是两汉时期官营的采石作坊区,对于研究徐州地区两汉时期诸侯王陵墓的塞石、封石等石料的开采、加工、运输具有重要意义;对于两汉时期的采石工艺和采石业研究具有重要价值。

徐州博物馆

执笔:刘娟、原丰、郑洪全

编辑 |张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

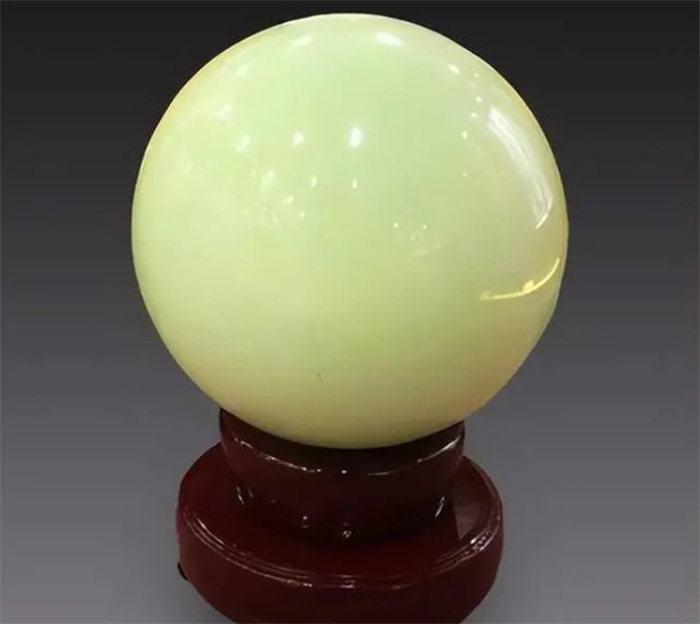

慈禧口中价值8亿的夜明珠已找到,在约翰·洛克菲勒家族手中

“慈禧口里含的一颗夜明珠,分开是两块,合拢是一个圆球,分开透明无光,合拢透出一道绿色的寒光,夜间在百步之内可照见头发……我将这颗夜明珠托雨农赠给蒋夫人。”1928年东陵盗墓案事发,多年后,此案的始作俑者,民国著名的盗墓军阀孙殿英透露了墓中出土的诸多宝物的下落,也就有了以上这段自述。而在诸多宝物中,除了九龙宝剑、翡翠西瓜外,最具传奇性质的,当属这颗据说可保尸体不腐,价值8亿人民币的夜明珠。我要新鲜事2023-08-02 17:58:030000「考古词条」新石器时代 · 大溪遗址

▲大溪遗址大溪遗址位于长江瞿塘峡南侧,1959~1975年曾进行了3次大规模的发掘,总发掘面积达570平方米,共清理墓葬208座,出土文物1250余件。主要有石斧、石锛、石杵、石镰、纺轮、骨针、蚌镰、网坠等生产工具。▲大溪文化陶簋我要新鲜事2023-05-28 10:22:400001大清朝灭亡后,王爷后代纷纷挖祖坟盗取随葬宝物内幕

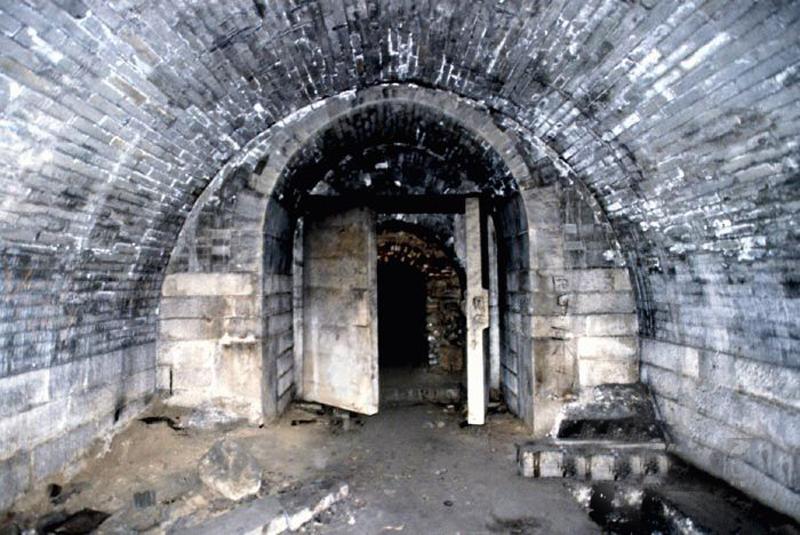

原题:满清王爷后代“挖祖坟”本文作者倪方六在盗墓活中,盗墓贼挖的都是别人家的祖坟,虽然也偶有盗挖自家祖坟的事,但比较少见,并不会成为一时的流行。到了民国年间,这少见的一幕却成了一景,满清王爷的后代挖祖坟成风,盗墓取随葬宝物,不少王爷坟被这般破坏掉了。这篇文章,就来聊这内幕。图:北京清王爷坟地宫,相当讲究,仅次皇陵地宫图:北京清王爷坟地宫,后堂棺床,上置棺椁●北京的王爷坟我要新鲜事2023-05-27 16:00:230000一盗墓者妻子的讲述:丈夫白天还帮人家办丧事,晚上合伙盗墓死了

我的丈夫盗墓时摔死了本文作者倪方六这是我在野外调查时,一个山西盗墓者妻子讲述的故事。她姓董,丈夫姓周,她的丈夫盗墓与人合伙盗墓时,摔死了。故事的情节并不复杂,但令人沉思……我丈夫已走了7年,走时40多岁。白天还在老家帮人家办丧事,结果晚上与人一起出去盗墓,出事了。出事在2014年12月24日晚上,刚好是平安夜!我要新鲜事2023-05-26 11:05:120001新疆历年全国十大考古新发现

随着“一带一路”的提出,新疆作为研究东西方文化交流的关键地带,必然也成为众多考古研究机构争夺的一片肥肉,以至于前几年在新疆开会,人家新疆所领导人都抱怨,刚开始是西北大,现在社科院,北大,人大等全来了,而且还专门找好遗址发掘,人家自己倒只能忙着配合基建了。不过回头看看,如下表,人家新疆还真不赖,干出来的好项目真不少,足有11项入选年度十大考古新发现,比隔壁西藏青海加起来都多。我要新鲜事2023-05-29 09:03:390003