荐书 | 《冲击与调适》:考古学视角下的长江中游商代区域文明研究

长江流域区域文明研究是中华文明多元一体演进格局研究的重要组成。早在史前时期,长江中下游就先后出现良渚文化、石家河文化等多个区域中心文明;至商时期,长江中上游的广汉三星堆、新干大洋洲、洞庭湖周边等多个地点或地区都发现有地方青铜文明。长江流域的文化背景、社会形态、文明化进程、动力机制、互动交往,以及此区域文明如何参与中华文明“一体化”进程等都是备受关注的热点问题。

《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》

作者:豆海锋

出版社:科学出版社

出版时间:2021年5月

定价:268元

西北大学豆海锋教授的《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》一书,便是近年来运用考古学方法,研究商代长江中游区域文明的重要成果。作者长期耕耘于长江流域商代考古研究,参与当地田野考古工作,对材料非常熟悉,目前已发表系列研究文章,这本书是其中最为系统的代表性成果。长江中游凭借地势开阔、铜矿资源丰富、水陆交通便利等自然地理和资源优势,长期处于中原与长江流域之间,以及长江流域内部文化、经济、政治交往的核心地带。区域内文化面貌复杂,阶段性变化显著。书名中的“冲击”与“调适”,主体分别是外来者和土著,揭示出商代此区域内文化与社会发展的关键特点,即多元文化碰撞和本土调适之间的相互作用。

基于对相关考古材料的全面收集和系统研究,书中构建起长江中游商代考古学文化的时空框架,理清了区域内的文化序列和谱系关系。结合文化因素构成的动态变化,考察了文化演进的方式和特点,以及不同文化间的互动关系。结合自然地理环境,运用陶器风格追踪到文化交流的具体路线。扎实的材料分析,层层推进的论证,准确勾勒出长江中游商代文化的动态演进史。该书将长江中游商代遗存整体划分为五期十段,分期与中原商文化分期体系相对应,为跨区域文化互动的讨论提供了年代基础。依据自然地理区划和文化特征,将长江中游分为三大区域:江汉地区、洞庭湖和鄱阳湖水系区。三个区域内又被细分出18个小的地理单元。该书详细揭示出发展不平衡的各个单元内的文化序列和演进路径。并且阐释了差异形成的原因,除本土地方传统影响之外,更重要的是各单元受中原商文化影响方式和交流程度的区别。

书中对考古学文化地方类型的区分是多层次结构的。比如意生寺类型、铜鼓山类型和龙王岭类型,被判断为商文化盘龙城类型的次级类型。这些遗存主要分布在早商时期的江汉东部及邻近地区。多层次结构的划分,不仅使考古遗存的性质判定更为准确,也为文化现象背后动因的讨论提供了结构性的证据。结合次级类型的选址特点,书中还对中原商王朝在长江中游的经略方式提出了重要推理。此外,书中是以更宏观的时间尺度来考察区域文化变迁的,对各分区内史前时期至夏代的文化演进情况也有考察,也因此取得了一些重要认识。比如江汉东、西部的盘龙城、荆南寺遗址是早商时期中原王朝在长江中游最早的经营地点,两处遗址内均发现二里头文化因素。以往将这些聚落选址的目的,解释为获取铜矿资源和掌控交通要道,而书中补充了从政治层面考量的可能,即“镇压属于原夏王朝的部落或追随者的作用,使得商王朝拥有与夏相近的疆域领土”。

这本书是豆海锋教授在其博士论文《长江中游地区商代文化研究》基础上的补充和深化。新增对社会形态的专门讨论。从文化格局演变、聚落结构、青铜礼器使用、手工业生产等多方面着手,详细讨论区域人群结构、社会变革、社会分层和分工,以及宗教礼仪发展水平等问题。书中指出商代长江中游并未形成“整个区域稳定的社会结构”,只有部分区域形成有多层结构的社会,并将其总结出三种模式。早商时期中原文化和人群的南下,打破长江中游原有社会结构。在江汉地区形成“盘龙城模式”,其社会分层结构、礼仪制度和技术水平都与中原商王朝相近,性质属于“军事色彩浓厚的直辖邑”。晚商时期分别在赣江中游、湘江中下游出现两处区域中心,分别属于“吴城模式”“宁乡模式”。两者的社会分层相较于“盘龙城模式”要简单,但均有本地特色突出的文化和宗教礼仪。其中,宁乡模式结构不清,性质暂不明确;吴城模式分层较多,性质可能是“商王朝的偏远方国”,与商文化存在宗教礼仪方面的联系。以往受材料发现不均衡所限,缺乏对此区域社会的整体性研究。这部分内容尝试从现有材料的全面收集,物质遗存的多角度分析,对此区域社会形态的研究进行了有益探索。

长江中游商代社会演进的重要动力,来自“中原文化南下冲击与中原人群的有效互动”。为深入考察互动关系,书中通过对“器物、聚落、技术与宗教”相关遗存的分别讨论,进一步揭示出长江中游与中原之间的多样互动方式。主要包括“此消彼长”“强弱分明”两类,属于不对等的互动。对相关遗存的多重分类和研究,也是对物质所承载信息的层层剥离,这样的方法丰富了对文化互动内涵的认识。结合各类遗存互动空间范围的考察,书中指出长江中游是与中原直接接触的区域,也作为中间地带将商文化的影响向更南方扩散。运用文化边缘理论,指出长江中游属于中原商文化的南部边缘,并且揭示了边缘结构的早晚变化,进而深入发掘相关现象背后的政治原因。关于中原对南部边缘地带的政治管理方式,书中认为早商时期中原王朝属于“由点到线”设置据点的直辖统治,穿插掌控交通要道和资源要地;晚商时期则是通过礼器的馈赠和流通,笼络周边部族和方国,实现意识形态层面的认同和掌控。这部分研究从文化互动里看政治关系,从边缘区域社会看中原王朝国家,相关认识有助于进一步研究区域文明与中原商王朝国家形态。

总体读来,整本书在考古学文化的区系类型框架内,通过对物质遗存多重“层面”的区分,深度发掘各类遗存所承载的文化内涵、人群流动、生产技术、政治观念、宗教思想等多方面的信息。书中所揭示的商代长江中游文化和社会发展的历史进程,以及区域文明与中原王朝之间的政治关系,为深化认识长江流域文明特质,以及考察中华文明“一体化”进程都具有重要价值。然而,书中也有部分认识需要继续讨论或寻找更多证据支持。

其一,有些性质存在争议的重要遗存暂未形成可信的推论,而这也影响到对当地社会形态的认知。比如湖南晚商青铜器能否依据考古学文化分区进行细化分群,如何判断这些青铜器群的使用年代在晚商还是西周时期,归属于哪个考古学文化?晚商时期洞庭湖水系区是否存在本土铜器生产,使用情况又如何?又比如鄱阳湖水系区的吴城文化发现吴城、牛城这两座城址,两者之间的关系是什么?布局结构特殊的吴城遗址究竟是方国都城,还是具有手工业生产或祭祀等专门用途的邑等等。

其二,早商时期中原王朝在长江中游的直辖管控,给当地社会带来从文化、技术到意识层面的全面冲击和影响,直至晚商时期长江中游流行的本土器物仍保留早商时期的技术或风格,这部分书中也有论及。问题在于如何区分,哪些是早商时期影响在当地长时段内的传承和演进所导致的,哪些是出于晚商中原王朝主动地交流和掌控?除宏观视角的考察之外,将物质遗存放置在具体情境中的微观研究也有待补充。

其三,由于考古学材料客观的片面性和偶然性,面对社会和政治层面的问题时,往往需要借助相关学科的理论框架,必要时可能需要突破已有的文化框架。晚商时期中原王朝与长江中游地方方国、部落之间的关联,除文化、意识形态方面的影响之外,是否存在其他的可能。比如以获取当地铜矿、硬陶、原始瓷器等资源为目的而形成的某种关联模式?要回答这样的问题,还需要补充合适的理论依据。

作者:李朵

(作者单位:中国社会科学院考古研究所)

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

从文物谈兔子的历史

自古以来,兔子在许多文化中都被认为具有神性,而在另一些文化中,又与诡诈、邪恶、蛊惑联系在一起。世界各地有着千奇百怪的关于兔子的神话传说和典故。自古以来,野兔在许多文化中都被认为具有神性,它和埃及神话中的伊西斯、奥西里斯,希腊神话中的狩猎之神阿尔忒弥斯都有着密切联系,它也是阿佛洛狄忒化身成的诸多动物之一。我要新鲜事2023-05-25 23:25:430001史上最好色的变态盗墓者,爱玩死人骨头,专盗名人骨头收藏,

原题:服丧也要女人陪“值班”的盗墓者本文作者倪方六上篇文章说了东晋名将、淝水之战总指挥谢安墓被盗的事情。这里就来说说盗墓者。梅岭风水好,谢安下葬若干年后,其子孙并未能继续兴旺发达。随着东晋的灭亡,谢氏家族的荣耀也开始褪色了。尽管如此,由于谢安生前良好的口碑,甚得民心,其墓还是安全的,一般民间盗墓贼有贼心,却无贼胆。但到了南朝陈时期,谢安墓遭殃了,被人扒开了。图:盗墓现场,盗洞我要新鲜事2023-05-27 17:45:570000黄帝死后一千年夏朝才建立 这段空白期中国发生了什么 考古揭秘

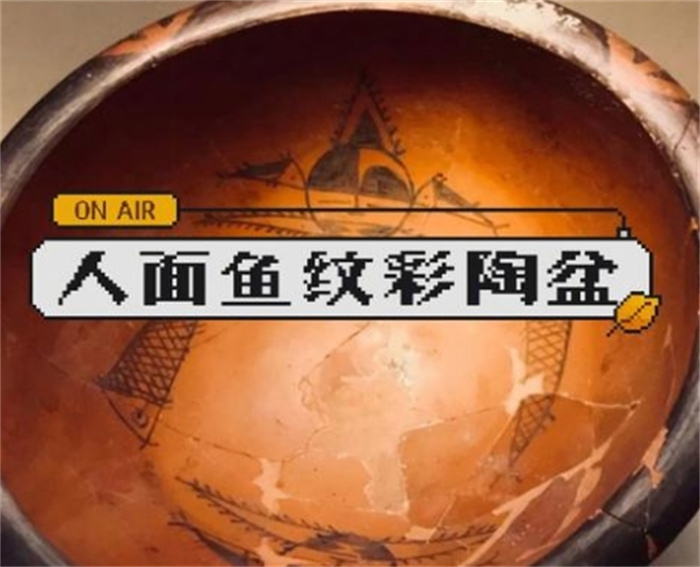

黄帝被誉为“人文初祖”,华人自居为“炎黄子孙”,但我们应该明白,“初祖”并不意味着黄帝是华夏土地上出现的第一批人类,而是指从黄帝时代开始,我们的先民脱离了茹毛饮血的原始群居生活,进入了高等级、有社会组织的文明时代。从考古发现的角度来看,在公元前5000年到公元前3000年左右,我国的黄河流域出现了一种以制作彩陶为显著特征的新石器时代考古学文化,即仰韶文化。我要新鲜事2023-06-03 20:30:160000人面鱼纹彩陶盆是什么时期的 距今多少年(新石器时代)

人面鱼纹彩陶盆是新石器时代前期,仰韶文化的陶器,距今的时间超过了6000年。人面鱼纹彩陶盆出土的时间是1955年,出土的地点是陕西省西安市半坡。我要新鲜事2023-06-19 19:31:560000大山顶部发现古墓群,专家挖掘一年多后,墓主人身份才揭秘

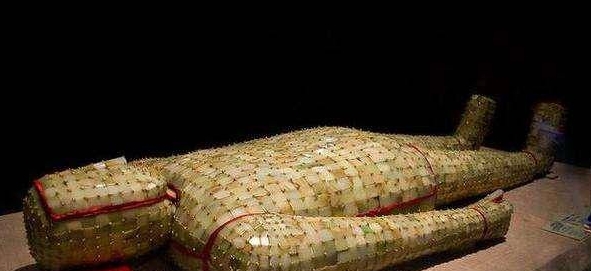

提起金缕玉衣估计各位并不陌生,金缕玉衣是汉代十分高规格的葬服,外观与人体形状相同,唯有身份高贵者才能够穿戴。一件金缕玉衣要用数千只玉片和大量的金线才能够支撑,非王侯贵胄没有使用的资格,比如中山靖王刘胜墓中就曾发掘出了两套金缕玉衣。而在大云山汉墓之中同样发掘出了数件金缕玉衣,那么问题来了,能够发掘出金缕玉衣,说明墓中埋葬之人必然是非富即贵,大云山汉墓之中埋葬的到底是什么人,是汉朝的哪位贵族呢?我要新鲜事2023-04-26 20:16:460003