荐书 | 陈雍先生新著《考古何为》:深刻又生动的考古公开课

从《说说考古》到《考古何为》,陈雍先生一直在探索用更散文化的文体讲述考古学,让考古学走进大众视野和社会生活中。如果说《说说考古》是在普及的基础上提高,那《考古何为》则是在提高的基础上普及。

作者:陈雍

出版社:天津人民出版社

出版时间:2022年8月

定价:98.00元

《考古何为》就像是一堂深刻又生动的考古公开课,大量融入朋友圈的形式和内容,在互动中增强了学术著作的张力和亲和力。作者坦言:“我喜欢微信朋友圈里讨论的氛围,仿佛找到在学校那种感觉。”“我把微信朋友圈的对话和评论写出来,还有一层意思:想让读者看到考古者是怎样用考古学的话语来讨论考古学问题的。我认为,只有了解考古学的话语,才能更好地了解考古学的知识。”

与《说说考古》相比,《考古何为》更体系化和系统化。陈雍先生以自己近半个世纪的考古学研究与实践为切入点,在书中完整回答了“考古学是什么”“中国特色考古学是什么”。围绕于此,他还从教学、管理、研究和参政议政等方面展开了多维度讨论,使得本书的内容和视野十分丰富且广阔。

谢辰生先生曾明确指出:“科学的考古发掘,是文物保护的一种特殊手段。”《考古何为》正是在用文物保护的视角审视考古工作,用考古学的研究方法推进文物保护,很好地诠释出了文物保护研究与文物“活起来”之间的逻辑关系。考古遗产是文化遗产的一种重要类型,本书第7章“考古学和文化遗产保护”开宗明义:“考古者不仅发现与研究考古遗产,而且保护考古遗产,保护考古遗产是考古者的历史责任。”作者分析了国际理念、国内实际情况及“全国十大考古新发现”评选活动、海昏侯墓考古发现与大众传媒等热点问题,提出“以保护考古遗产为目的的公共考古,主要包括考古遗产教育、考古遗产展示、考古遗产传播。”

在这方面,《考古何为》是从将文化遗产作为基本国策的高度来立论着笔的。作者从考古遗产谈起,却不局限于考古遗产,而是立足于《文物保护法》的大框架,以历史文化名城、乡土建筑这样的整体性保护入手,将考古置于文物保护,将单体保护置于整体保护的视野之下。

历史文化名城、名镇、名村要保护什么,如何保护?作者在书中提出三点建议:1.细化名城、名镇、名村评价标准,制定《价值评估管理办法》;2.建立监测巡视机制,制定《监测巡视管理办法》,实行国家、地方分级巡视管理;3.建立名城市长联席会议制。作者从陈志华教授开创的中国乡土建筑理论体系中汲取养分,主张用考古学理论方法和手段研究乡土建筑,用乡土建筑的理论方法和保护理念研究城市中的聚落、社区和城市考古、乡土墓葬等,以此反哺历史文化名城、名镇、名村的整体保护。

将文化遗产保护作为基本国策,需要文化遗产教育来支撑。作者以亲身参与的天津市红桥区丁字沽小学“文化遗产课堂”的实践探索为案例,系统阐述了文化遗产教育应作为终身教育纳入国民教育体系的重要性和必要性。区别于以往的文化遗产进课堂和博物馆开展的社会教育,“文化遗产课堂”强调遵循教育规律,发挥文化遗产的教育作用,通过建立课程标准,培养师资力量,完成教材编写等工作,开展以学校和学生为主体的教育活动。关于文化遗产教育的构成,作者将其概括为:文化遗产的知识和技能教育、文化遗产的思想道德教育、文化遗产的法制教育三个方面。进而提炼出七个关键词,即文化遗产、知识、技能、价值观、审美观、道德观、法制观。作者认为,四观教育比知识技能教育更加重要,只有抓住四观教育,才能抓住文化遗产的核心。

《考古何为》还是一部有乡愁情怀的著作,对天津考古与历史文化名城保护的记述和思考,有历史的回响,有现实的追问,或娓娓道来,或拍案而起,归根结底是深情地守望。作者用“一三五三”四个数概括出天津历史文化名城的基本特征:一个人地关系的大规律,考古遗存分布从山到海纵横十万年;三个时段的大历史,10万年以来天津先民适应环境的人文历史,千年以来天津城市的形成发展历史,百年以来天津城市近代化和天津人民斗争的历史;五个层级的古代城市体系,按人口数量和地理单元相关性明清天津城市分为小村、村庄、乡镇、城镇、县城。三元结构的近代城市,中国传统城区与外国租界区、河北新区共存的格局。同时,作者还把大运河作为天津历史文化名城的大动脉,强调要把天津的历史人文环境和生态环境纳入整体保护中,开展必要的修复工作。

书中的“马家店遗址发现与保护的艰难历程”“王家大院历史建筑与王氏家族聚居形态”,在实践层面是推动天津历史文化名城保护进程的典型案例,在研究和认识层面则是提供了一种科学范式。如果说前两者是论文的话,那“不要损害盘山的历史真实性”“天津有个‘装王府’”“新建的金汤桥还是文物吗”更像是围绕文物真实性和完整性的杂文。文物须要敬畏,城市不能重来,这些案例包括了从宏观到微观,从整体到单体,对此,我们岂能熟视无睹?

《考古何为》在书写方式上的创新,也带给我们诸多启示。敞开式的结构与叙述,展现出接受美学在专业普及中的重要作用。书中不是简单引用朋友圈的内容,而是在与朋友圈中的人和被研究者进行田野考察式的交流。这是一部具有社会学人类学意识的考古学通识著作,是在用优质阅读来引领阅读水平的提高。

(作者单位:中国文物保护基金会修复与技术研究基金管委会)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 李 丹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

东吴皇帝孙休好色死于丹药中毒?皇后得以合葬因有一段“鬼故事”

原题:孙休死因之谜?本文作者倪方六上篇说了安徽当涂发现孙休墓“天子坟”的事情,这篇进一步来说说孙休之死。孙休到底葬在哪,在历史上并不是问题,孙休身后最大的谜团是他死的。图:南京江宁东吴大墓,封土被揭发后图:南京江宁东吴大墓,封土被揭发后图:南京江宁东吴大墓,封土被揭发后我要新鲜事2023-05-27 14:43:550000不知道吧,中国古代球迷也有自己的歌,歌词比现代写得好

古代球迷怎么助兴?本文作者倪方六看球讲究什么?气氛!没有气氛,看球也没有劲,中国古代正式的蹴鞠活动都会起鼓乐以助兴。这就是《礼记·乐记》中所谓:“乐必发于声音,形于动静,人之道也。”鼓乐声起,场上的球员踢得带劲,会有精彩发挥;球迷看了会兴奋,不时有意外惊喜。我要新鲜事2023-05-27 02:02:080001六家作村与子母钟的传说

河南省焦作市中站区府城街道有一个村叫“六家作村”,该村名字的由来和一个传说位于村北千年古寺所流传的“子母钟”息息相关。虽然,目前没有经过正式发掘,但是当地村民对村子的传说和子母钟的存在坚信不疑。下面先简要介绍该村村名的由来。我要新鲜事2023-06-01 01:04:210000大型恐龙:始马门溪龙 首次在中国云南省发现(身长15米)

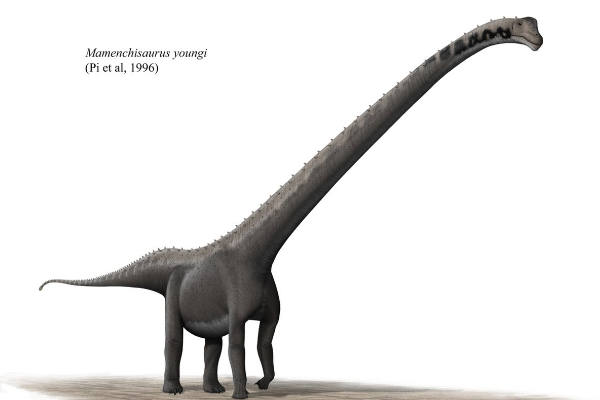

始马门溪龙是一种蜥脚下目恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长可达9-15米,算是大型恐龙的一种,第一批始马门溪龙的化石是在中国发现的,因此也就以此地名命名了这种恐龙。始马门溪龙的体型始马门溪龙的体长可达9-15米,在770多种恐龙中体型差不多排名89位,因此可以算是大型恐龙的一种,主要是使用四只脚行走,脖子和尾巴都比躯干要更长,隶属于始马门溪龙属和马门溪龙科。始马门溪龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:07:280000