两周诸侯国族考古学与历史学融合研究的典范——读《小邾国历史文化的考古学研究》

“认识历史离不开考古学”,对中国古代文明的研究“如果没有考古发现的支撑,就会失之空;但考古学如果没有历史学的指引、支撑,就会失之碎,甚至迷失方向(高翔《加强考古和历史研究 阐扬中华历史文化》,《中国社会科学报》2020年12月17日第2版)。”历史学与考古学研究的融合是近年备受关注的重要问题。考古学和文献史学虽然学科属性不同但还是存在不少交接点。文献史学要得到考古学的印证与检验,文献记载又是考古学家解读考古发现的重要模式(朱凤瀚《论中国考古学与历史学的关系》,《历史研究》2003年第1期)。古史研究的框架体系内无论是离开了考古内证,还是离开了文献史学的话语背景,仅局限于任何一方的讨论,都只会是片面的。融合研究的突破,必然需要二者的衔接(拙作《探索未知、揭示本源——历史学与考古学研究的融合发展》,《中国史研究》2021年第3期)。两周封国的研究面貌即由于历史学与考古学融合研究而日新月异,例如40余年曾国考古写就的一部“曾世家”;又如西周疆至的考古学观察(刘绪《西周疆至的考古学观察》,《青铜器与金文》第一辑,上海古籍出版社2017年)。

《小邾国历史文化的考古学研究》

作者:袁俊杰、贾一凡

出版社:科学出版社

出版时间:2020年6月

定价:168元

袁俊杰、贾一凡二先生的新著《小邾国历史文化的考古学研究》(科学出版社,2020年6月)以小邾国墓地、青铜器和金文为主要研究对象,结合传世文献与地方史志,正是从历史学与考古学融合研究的角度对两周封国之一的小邾国,开展系统研讨的又一范例。这部著作对小邾国墓地及其他相关遗存的考古新发现进行全面梳理,通过考古、铜器铭文资料,并结合传世文献记载,对小邾国墓地及相关问题进行了系统研究。主要内容可以分为四个方面:

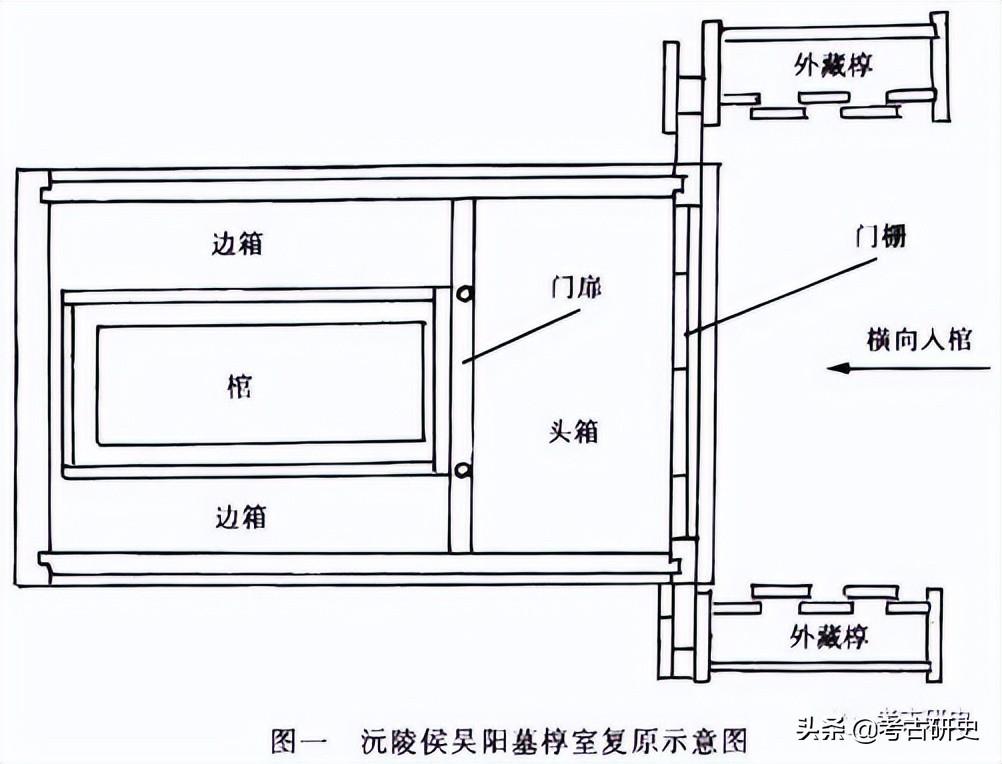

首先,礼仪制度研究,分别由墓地着手探讨丧葬制度,由铭文称谓系联媵嫁和册命礼仪制度。在此基础上,进一步分析了小邾国丧葬制度与姬周、东夷、荆楚墓葬皆存在差异且具有明显的兼容并蓄特征的历史原因与社会背景,媵嫁礼仪由姪娣相随的异辈婚制度向二娣相随的同辈婚制的演变,以及小邾君“名”与“字”真正含义等相关问题。

其次,诸侯国族研究,由考古发掘及追讨的铜器,讨论小邾国墓地铜器铭文所见十余个先秦时期的诸侯国族及其来龙去脉,并考证了这些国族与小邾国之间的联姻、结盟等复杂关系。

再次,墓地铜器研究,是对徐楼滥国墓地、横岭埠遗址、大韩墓地出土和山西省公安厅“603专案组”追缴的小邾国铜器等新出土资料的深入研究,在分析徐楼墓地、横岭埠遗址和大韩墓地性质的基础上,讨论小邾国媵器随葬于本国贵族墓地的原因、小邾国墓地与新发现的邾国墓地之关系等相关延伸性问题。

最后,历史文化研究,是对小邾国的族源与迁徙、分封与灭亡、世系与对外关系等方面的细致研究。探讨了小邾国的族源、对外关系、分封建国、册命受爵及小邾国灭亡的时间,厘清了小邾国国君与国民的族源,复原了小邾国春秋时期的国君世系,深刻揭示了春秋时期小国依从霸主强国,依附近邻大国,联合小国、微国的政治婚姻、外交策略与夹缝生存之道。

除上述主要认识以外,在一些较为具体的问题上,《小邾国历史文化的考古学研究》也有进一步的研究,提出了一些新的看法,笔者注意到的有如下几条:

其一,推定小邾国分封的时间当在周宣王后期,受周天子册命为小邾子的时间在鲁庄公十五年至鲁僖公七年,春秋时期小邾国君的世系为邾友父→邾君庆→媿霝之夫→郳犁来→?→郳公克(?)→小邾穆公→小邾恭公→小邾惠公→郳公。战国晚期,小邾国被灭国后,其贵族被迁至楚地江夏县。

其二,小邾国墓葬均无腰坑与殉狗,也无袝葬车马坑,不仅明显区别于东夷墓葬,而且与中原姬周墓葬礼俗也有明显的差异。随葬礼器为偶数,且为鼎、鬲组合,而不见簋,又有春秋时期楚系墓葬的特点。这种较为特殊的丧葬制度,可能与其地处东夷与华夏交汇、荆楚与中原交接之地,受各处丧葬风俗影响有关。

其三,小邾国君有一套较为完整的家臣体系,由铭文可推断小邾国设有大宰、小宰、大司马、左右司马、戎右、司右、齐右、道右、大驭、戎仆、齐仆、道仆等职官。职官设置与其邻近的宋、鲁大体相似,属于周官系统。

其四,横岭埠遗址出土的邾寿父、邾眉父未葬在小邾国墓地,二人应是封邑在横岭埠附近的小邾国宗室贵族,反映了“同宗者,生相近、死相迫”的宗法制度。

其五,铸国、滕国青铜器在小邾国墓地出现,证明三国关系密切,可能走上了小国联合互助的发展道路,体现了春秋战国时期特有的政治和外交。铸国为任姓,铸叔为秦妊作器,是“一国嫁女,同姓之国往媵”的体现,从侧面说明小邾国墓地出土的“秦妊”铭文的秦国,并非嬴秦,而是任姓秦国。

其六,除发掘出土的“秦妊”器,追讨者尚有“奏妊”和“华妊”铭器,此三女当来自同一国家,媵嫁礼仪二娣相从,并非一娣一姪,说明当时异辈婚可能逐步消失,同辈婚已成为主流。

综上所述,《小邾国历史文化的考古学研究》以小邾国墓地、器铭新旧材料为基础,综合运用考古学与历史学研究方法,聚焦礼仪制度、诸侯国族,对小邾国相关问题全面深入地解读,多有新获,反映了当前两周封国研究的新进展,是两周诸侯国族历史学与考古学融合研究的典范。

行文至此,笔者以为还需请读者诸君留意的是,这部著作是袁俊杰教授、贾一凡博士师生合作完成的,属于“河南大学考古学研究丛书”的第一种。丛书出版的初衷,正如袁俊杰教授所言,是想从某个角度把“我们所推崇与坚持践行的教育思想与人才培养理念”,如对高校培养的科研人才及其学术成绩应该给予足够的重视和正确的认识。这种“始终保持清醒的认识,勇于修正错误观点,努力提高科研水平”的治学和育人态度,也是值得提倡并学习的。

(作者:杨博

作者单位:中国社会科学院古代史研究所)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 谢雨檬

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

高崇文:试论先秦两汉丧葬礼俗的演变

先秦的丧葬制度发展到秦汉时期发生了大的变化,传统的丧葬制度及习俗逐渐为新形成的制度及习俗所代替。这一大的变化在考古资料中有着充分的反映。结合文献记载,分析有关考古资料,可以揭示出这一发展演变的轨迹。古代丧葬仪程可分为三大环节,即对死者的装敛仪节、埋葬仪节及葬后祭祀仪节,在这三大连续的仪程中,要进行许许多多的丧葬礼仪。本文试从这三大仪节中所进行的丧葬礼仪入手,探讨由先秦至汉代丧葬礼俗的变化过程。我要新鲜事2023-05-25 22:27:3600035讲座:李裕群:《宿白先生与“云冈模式”》

2022年10月10日晚,“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第二讲在线上平台举行。本次讲座题目为《宿白先生与“云冈模式”》,主讲人为中国社会科学院考古研究所研究员李裕群,由北京大学考古文博学院教授、云冈研究院院长杭侃主持。自20世纪初以来,云冈石窟备受学术界关注。宿白先生在40年代开始涉足云冈,其后又曾对其进行多次考察。李裕群老师将宿白先生关于云冈石窟研究的过程分为三部曲。我要新鲜事2023-05-27 12:53:4900001880年法国《旅行画报》报道中的清朝剃头匠

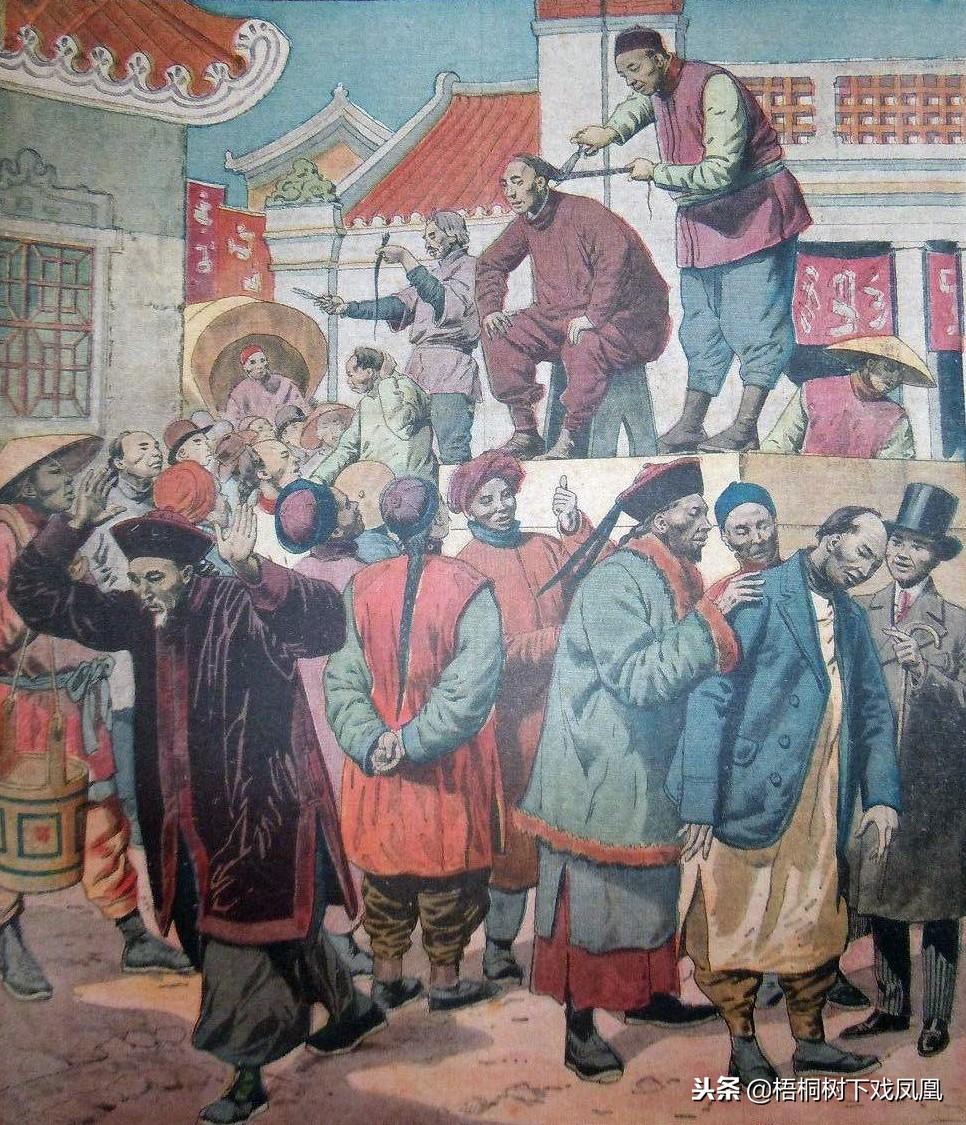

清朝的剃头匠本文作者倪方六如今民间将理发称为“剃头”一说,自清初才叫开,以前称为栉工或镊工,理发称作“净发”,不会说剃头。早期剃头是骂人话,被判了髡刑的才会剃头。满清入关后出于统治中原,推广满清风俗,摧毁汉人自尊心的需要,下达“剃发令”,在汉族男子中间强行推广“剃头梳辫”。我要新鲜事2023-05-26 23:14:390001流失海外的“青铜文物”,拍卖了2亿元,国人:必须买回来

我要新鲜事2023-07-11 20:36:240001侵华日军在华盗宝有一天大发现,曾轰动中日两国,这是啥发现?

日本人盗“玄奘灵骨”事件(一)本文作者倪方六上面几篇说的都是日本人在侵华战争期间偷盗“北京人”头骨的事情,这篇仍说日本人在中国盗宝事件,不过这次事发民国首都南京,被偷盗是“玄奘灵骨”。图:玻璃罩内供奉有玄奘顶骨舍利玄奘,就是在中国家喻户晓的《西游记》的主角原形“唐僧”。我要新鲜事2023-05-27 13:55:460000