新发现 | 西安国际港务区贺韶北村东汉墓地考古发掘收获

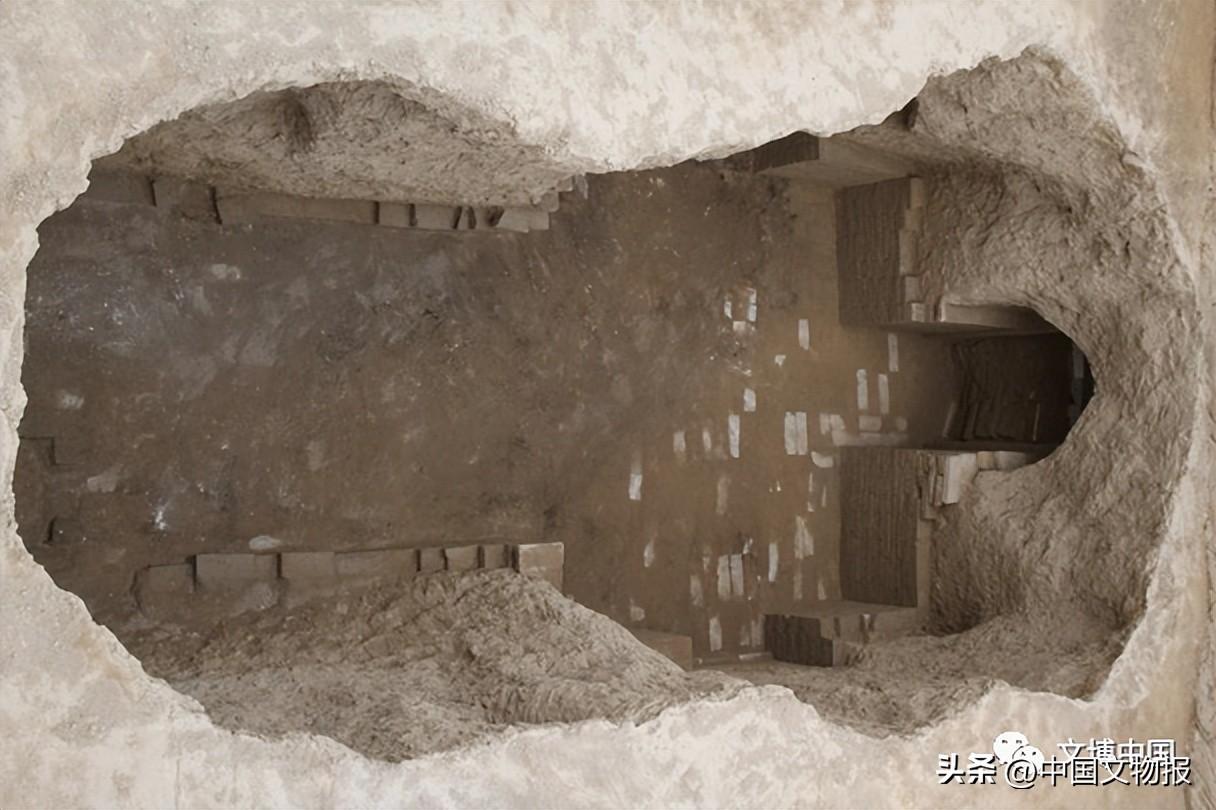

2019年3~5月,为配合中源国际汽配港建设项目,陕西省考古研究院对项目用地发现的6座东汉砖券多室墓(图一)进行了抢救性发掘,取得了丰富的考古收获。为研究东汉时期墓葬营建、家族丛葬及随葬用器等丧礼制度提供了新的实物资料。

发掘区域位于新筑街道贺韶北村东北(纺渭路东)、潘罗村西侧的塬地上,墓地东眺骊山,西濒灞水,距灞河流域下游约6.8千米,西南距新寺遗址(西汉长门宫建筑遗址)约4.2千米,属于西安市灞桥区古墓葬及古遗址分布范围,地势较为平坦开阔。

图一

图一

这6座墓葬大小形制基本相同,全长17.05~24.2米不等,深4.55~6.2米。墓葬结构皆系长斜坡墓道,墓道两侧壁带有单重或双重台阶,墓室以砖砌“前堂后室”或带左、右侧室为主,整体平面多似“十”字形,其构筑方式是先在墓道尽头凿挖拱顶土洞,而后向里呈“凸”字形挖掘出土洞室,最后再用条砖于土洞内根据规划所需营建各室。现存券顶和部分砖墙毁塌,部分可能因盗洞盗扰。葬具人骨也基本不存,仅少量残颅骨、肢骨或棺钉位于后室或侧室。除M1位于墓地最东北处外,其余墓葬均集中分布于墓地西北部,以墓葬方向不同可以分为三组,其中M1和M4坐北朝南,M5坐东朝西,M2、M3和M6坐西朝东。

M1

M1系“前堂后室”结构,方向196度。墓葬水平残长18米,墓道开口距现地表深约0.3米,墓底距现地表深约6.2米,由墓道、封门、甬道和墓室等部分组成。在前堂东、西两壁预设假室门,假室墓口内壁以“横砖侧立”砌筑有砖墙,以便需要时挖筑侧室。前堂墓顶西南角发现一椭圆形盗洞,开口于现地表,盗洞南北长约2.9、东西宽约1.3~1.78米,向下穿透墓顶进入墓室施盗。在前堂东北部近地面及后室地面清理发现有大面积厚约0.5厘米的草木灰迹及零星白灰层,在前堂填土及西南壁下残存有“五铢”铜钱及陶器残片等。推测墓主原应敛葬于后室,前堂主要用于放置随葬品。

M4

M4为“前堂后室”带东侧室结构,方向192度。墓葬水平长约19.66米,墓道开口距现地表深约0.6米,墓底距现地表深约5.1米。墓道东壁近墓口凿设一小龛,内置一陶壶,口覆半砖。前堂地面残存有陶质生活日用明器30余件组(图三),后室及东侧室填土清理有铜弩机与石握等。在前堂西北角发现颅骨一具及东侧室内残存有下肢骨,前堂、后室地面清理发现有草木灰迹,推测墓主和随葬品放置位置与M1相同。

图二

图二

图三

图三

M5

M5坐东朝西,带南侧室,方向284度。墓葬水平长约17.05米,墓道开口距现地表深约0.6米,墓底距现地表深约4.9米。前堂地面经清理残存有陶器、石握及玉剑彘等40余件组,随葬品摆放有序。

图四

图四

M2

M2、M3、和M6坐西朝东。M2带北侧室,方向102度。墓葬水平长约17.72米,墓道开口距现地表深约0.7米,墓底距现地表深约4.55米。在前堂填土及墓底残存有“五铢”铜钱、铜环及陶案、碟、耳杯等少量器物。在后室发现墓主股骨残骸及铁钉锈渣(图五)。

图五

图五

M3

M3南、北两侧室,方向102度。墓葬水平长约24.2米,墓道开口距现地表深约0.65米,墓底距现地表深约5.3米。甬道顶中部圆形盗洞直径约0.8米,开口于扰土层下,竖直向下穿透甬道顶进入墓室施盗。随葬品有数件陶碟、铜环首刀(柄)、铜钱及骨饰等数件随葬品。其中南侧室出土一件灰陶朱书镇墓解除瓶保存完整,倒置于地口朝东,瓶内淤土夹杂一块白色碎石,其应属刻意放置,疑为瓶身朱书所谓“精石”(图六)。

图六

图六

M6

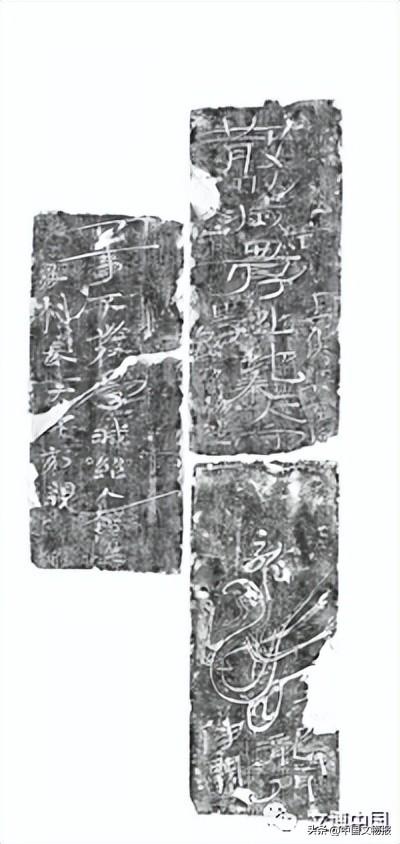

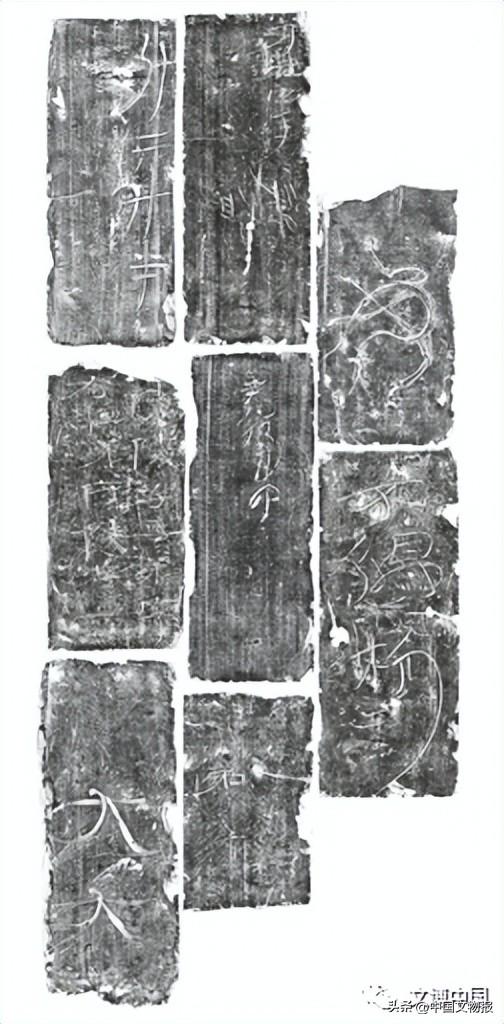

M6带南、北侧室,方向106度。墓葬水平长17.9米,墓道开口距现地表深约0.6米,墓底距现地表深约5.2米。北侧室西北角有盗洞。在后室中部南北两侧发现朽木灰迹,应该为并列东西向放置木棺两副,木棺西宽东窄,北棺长约1.86、宽0.5~0.55米,南棺长1.66、宽0.5~0.55米,棺底铺垫有白灰渣,墓主骨骸腐朽不存。在前堂填土内清理有陶器残片及南侧室西南角残存陶罐一件。揭露墓底铺地砖时发现,北侧室前端中部有3块红砖背刻铭文(图七),南侧室中部偏北有8块红砖背刻铭文(图八),且铭文砖排列规律,刻铭有纪年及龙纹图案等。结合北侧室“永元三年”砖铭及南侧室“永元四年”砖铭可知,M6系东汉中早期墓葬,主体“前堂后室”结构营建或稍早,北侧室建造早于南侧室。

图七

图七

图八

图八

根据墓葬形制、模型明器和陶动物组合及随葬品特征初步判断,这6座墓葬系东汉中早期家族丛葬墓地,虽遭盗扰破坏,但仍出土有陶、石、铜等质地文物140余件组。

本次发掘最重要发现是在M6侧室11块有刻铭铺地砖,砖背刻铭在汉墓发掘中少见,对于研究东汉晚期墓葬的葬制葬俗等具有重要意义。刻铭内容有“永元三年”“永元四年”“龙门伊阙”“……事不发……灭绝人……利长……不……亲”“王侯以下……散而灭官……骨……此地奉天守……移位”“弟”“不过前……”“陵存恤弟守陵存血弟尊存血”“大……大”“斗二升半”及龙纹等图案,字体隶、行、草书兼有。龙纹图案在汉代多与升天观念相关,有的也有镇墓辟邪的作用。所以,在汉代墓葬中不论是墓壁中还是随葬器物中,经常会出现跟龙有关的纹饰或器物。此次发现的龙纹形象似腾飞捕猎状,身体呈细长弯曲的蛇形,嘴大张,整体造型简洁明快,生动活泼且动感十足。但因为单体形象出现未见仙官或墓主形象,升仙意味不明,且因为背刻铭砖,反铺于墓室底部,结合铭文内容来看,镇墓辟邪的意义更重。

执笔:苗轶飞、梁依倩、王海旭

作者单位:陕西省考古研究院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

许宏:一部优秀的考古遗址研学教材——《考古队长现场说》读后

作者:许宏编者:高江涛李平出版社:三晋出版社出版时间:2021年7月版次:1ISBN:978-7-5457-2300-7定价:88元第一时间从我的同事高江涛博士那儿,获赠了他领衔主编的这本《考古队长现场说·中华何以五千年》。新鲜出炉,先睹为快。我要新鲜事2023-05-07 13:10:440000柴剑虹:对敦煌学百年回顾中若干问题的认识

如果从1900年6月22日(农历五月二十六)敦煌莫高窟藏经洞被发现之时算起,敦煌学已走过了近百年艰难而曲折的历程。为了将学术推向前进,在新世纪即将到来之际,我们似乎应该对20世纪敦煌学产生、发展的历史作一番科学的回顾与总结。在此,本文想就敦煌学百年回顾中学术界所普遍关心而又众说纷纭的若干问题,发表一些个人的浅见,以达到抛砖引玉的目的。一、藏经洞文物流散的历史因缘及其正、负面效应0000讲座整理|徐少华:从鄀器的出土地看古鄀国之所在——兼论楚夷屯(丹阳)、京宗的地域

点击上方“蓝字”关注我们!2019年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校讲座整理编者按:本文由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!从鄀器的出土地看古鄀国之所在——兼论楚夷屯(丹阳)、京宗的地域主讲人:徐少华教授(武汉大学)整理人:刘玉婷(湖北省社会科学院)我要新鲜事2023-05-26 03:37:100002安徽博物院这件青铜器 外观神似路由器 用途至今不明

1959年3月,考古学家在中国安徽省屯溪地区进行发掘时,发现了两座西周晚期的墓葬,其中出土了许多青铜器。其中一件青铜器的造型极为超前,让人不禁疑惑,它通高31厘米,柱高16.5厘米,重5.25公斤,上方竖立着五根等距离、等高度的柱子,底座中间为空,表面装饰着云纹。这种青铜器的造型在当时和后来的史料中都没有出现过,因此其具体用途一直未明。我要新鲜事2023-09-09 20:55:070000准角龙:加拿大大型食草恐龙(长6米/距今7000万年前)

在恐龙时代,二氧化碳浓度高,地球上覆盖着各种各样的植物,再加上大体型更安全,所以食草恐龙一般都很大,比如世界上最大的恐龙阿根廷龙、腕龙,还有今天要介绍的准角龙等。准角龙体长可达6米,它脸部有三只角,头后有长的头盾,是种体型奇特的大型食草恐龙,接下来一起去了解看看。准角龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 21:49:040000