许宏:一部优秀的考古遗址研学教材——《考古队长现场说》读后

作者:许宏

编者:高江涛 李平

出版社:三晋出版社

出版时间:2021年7月

版次:1

ISBN:978-7-5457-2300-7

定价:88元

第一时间从我的同事高江涛博士那儿,获赠了他领衔主编的这本《考古队长现场说·中华何以五千年》。新鲜出炉,先睹为快。

按说,这类考古人现身说法的集子已出版了好几本了。本人就曾拗不过邀约,参与了其中两本的“攒稿”。一是《了不起的文明现场》(生活·读书·新知三联书店,2018年),二是《文明探源:考古十讲》(社会科学文献出版社,2020年)。但前一本是音频课程的合集,后一本则是讲座的合集,都是主办方张罗着出的。而江涛博士他们的这本,则真的是考古人在业余时间自编自撰的,这让我这位老考古人称道不已。江涛博士负责陶寺遗址的田野工作,光考古现场和考古队这块儿应该就够他忙活的了,居然还能张罗着编公众考古的书;居然能够把同样是在田野上“百忙”不已的诸位作者说动并凑齐了稿子,这项工作太不易了。主编的号召力和作者的付出,都是要首先点赞的。

再看作者队伍,这是一批年轻的领队,以70后和80后为主,在我们这个以尊老敬老传统著称的学科里,70后就要往小字辈里归了。这批中青年作者,他们是典型的活跃于田野考古第一线的生力军,按俺们圈内的话就是——能够盯得住工地。他们更贴近以年轻人为主的公众,更知道公众想什么要什么。所以我们看到的是,书中每篇的文字都很活泼,小标题起的生动而带灵气。图配的好,每篇后面的“未解之谜”板块也颇具特色,是引导式的叙述而非给出标准答案。给人的总体感觉是,这是一本朝气蓬勃、兴味盎然的大众考古书。

作为一线考古人,我们会经常在发掘现场接待领导、同行、来参观的师生乃至普通公众。如果说此前的考古人只要能挖能写就可以了,那么现在还必须能说能侃。这就是考古人参与公众考古的最基础的工作,从这个意义上讲,每位考古人,可以说都是公众考古的践行者。

但我的大多数同行的实践一般是止于此的,而江涛博士的思考显然要更深。他在陶寺遗址热情地接待四方来客,组织遗址研学活动,也帮着地方张罗有关的公众考古讲座,这次又网罗了18处重要遗址的考古领队“攒”起了这么厚的一本书,其实背后有他关于公众考古与遗址研学的一系列思考。他在本书的序里说,“恰逢契机,国家层面‘文化’与‘旅游’融合,有了‘诗’与‘远方’,更有了‘研学’。”他说,“研学旅行与公共考古在内容与理念上是有相通之处的”,而“遗址是研学旅行的绝佳之地,是中华文明传承不可或缺的内容。”在这一认知框架下,他提出了“遗址研学”的理念。指出遗址研学在田野,更在心间、在秘境……

我最感兴趣的是这书的定位,江涛博士和出版方把它定位为“第一本考古遗址研学教材”,而书中各篇“亲自撰写遗址故事”的作者,就是“研学导师”了。考古人浓重的社会责任感,跃然纸上。我个人近年也参与了一些人文历史研学活动,把以往讲座、线上课的内容“落地”为实地踏查和现场授课交流,产生了积极的社会影响。因而,我对江涛博士的工作价值和意义有深切的理解。遗址研学需要这样的教材,读者朋友可“卧游”而徜徉流连于书中,可把它当作行前的导游手册,也可藉此深化对踏查过的遗址的认知。

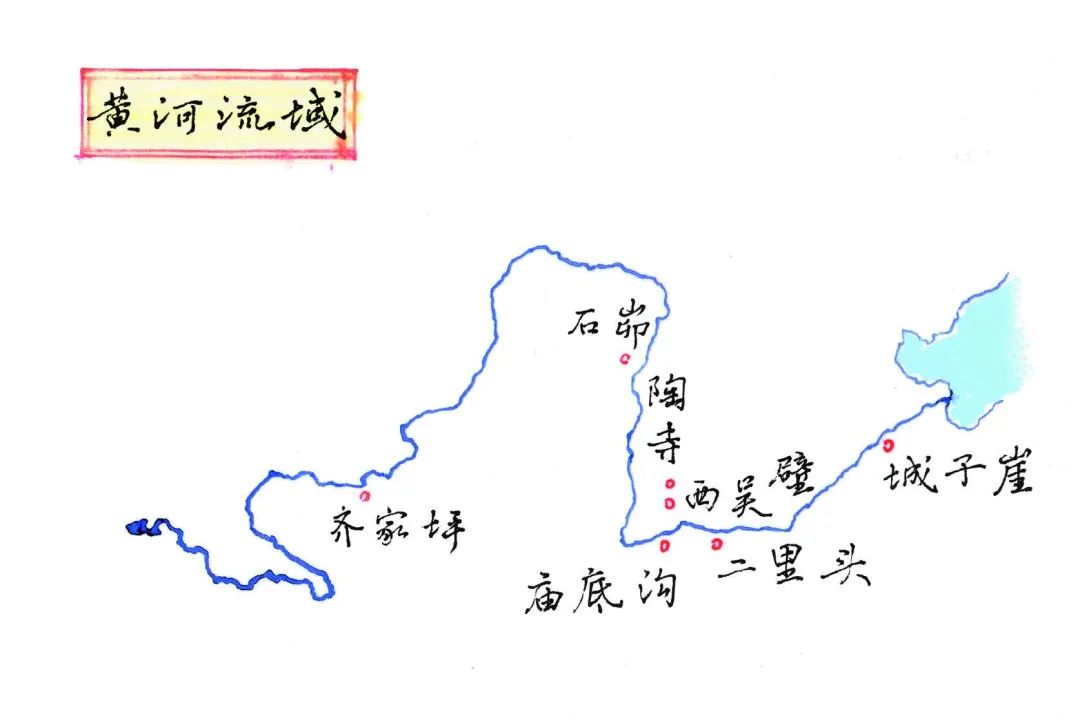

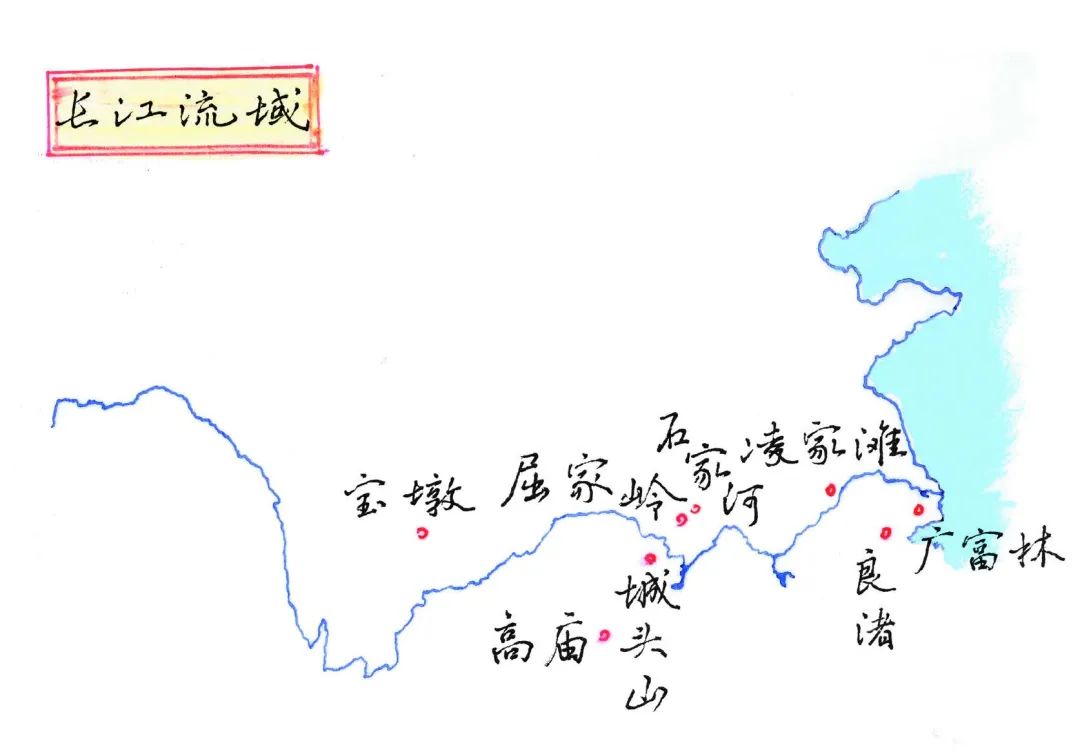

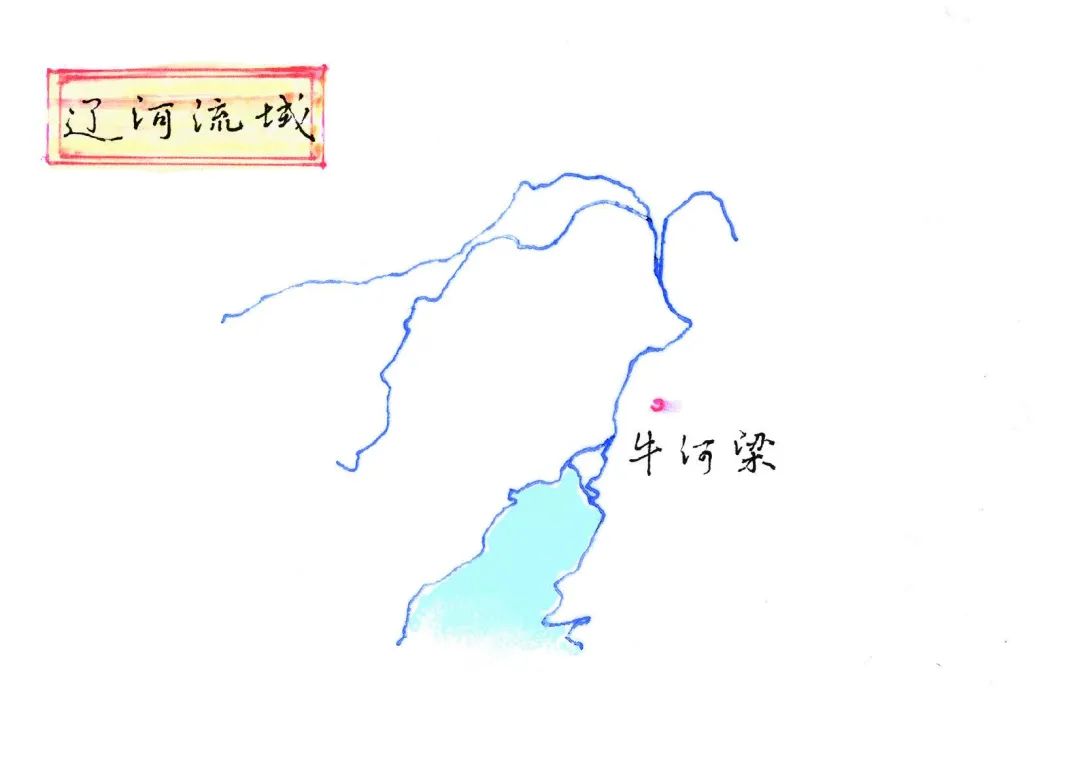

这18处遗址所涵盖的空间,及于黄河流域、淮河流域、长江流域和西辽河流域,几乎囊括东亚大陆史前文化的主要发生区域;时间则从约公元前6000年至公元前1400年前后,纵跨四千余年。而绝大部分遗址相当于新石器时代晚期到末期的仰韶时代至龙山时代,这是东亚大陆逐渐步入社会复杂化的时代,是早期中国文明圈的酝酿期,是中国古代城市、国家和文明发生与初步发展的关键期,最后收束于中国青铜时代之初、中原中心的最终形成期。欲一览早期中国从“满天星斗”到“月明星稀”的风采,该从这十八处遗址读起。

“研学在路上,永无止境!”让我们用江涛博士的这句话共勉。

以下内容转自微信公众号“三晋好书”:

泱泱大中华,上下五千年。

这是一句刻在中国人基因里的话。

中华何以五千年?

数千年前的考古遗址里藏着答案,

让参与发掘的考古队长告诉我们吧!

对中国文明起源和形成的探索,一直是中国考古最为重要的热点之一。2002年,我们国家启动了“中华文明探源工程”,旨在以考古调查发掘为主要手段,以现代科学技术为支撑,采取多学科交叉研究的方式,揭示中华民族五千年文明起源与早期发展。这个项目收获了许多重要的考古发现与丰硕的研究成果,实证了中华大地5000年文明,确定了中华文明“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征。

这些直击中华本源的遗址,逝去了却又依旧存在着,它们用尘封数千年的各类遗存告诉我们,这里曾经有一群人,一个聚落,甚至一个文明。它们历经沧海桑田,成为人类文化的载体,祖先智慧的结晶,古代社会的窗口,承载着博大精深的中华文明。

参与发掘这些遗址的考古队长们,拥有最权威的第一手资料,能为我们破译遗址里晦涩难懂的文明密码。他们仿佛在公众与遗址之间架起了一座时间与空间的桥梁,带着我们在数千年前的文明现场和当下时刻的遗址现场之间,来回穿梭。

本书选取了与中华文明起源密切相关的十八处典型大遗址或都邑遗址,邀请参与发掘它们的考古队长们亲自介绍遗存所代表的文明,讲述他们挖掘过程中的惊喜,分享千年遗址背后的故事,探讨对“中华何以五千年”这一议题的思考。

这十八处遗址包括:山西襄汾陶寺、山西绛县西吴壁、甘肃临夏齐家坪、陕西神木石峁、河南陕县庙底沟、河南偃师二里头、山东章丘城子崖、安徽蚌埠禹会村、江苏高邮龙虬庄、四川新津宝墩、湖南洪江高庙、湖南澧县城头山、湖北京山屈家岭、湖北天门石家河、安徽含山凌家滩、浙江余杭良渚、上海松江广富林、辽宁凌源牛河梁。

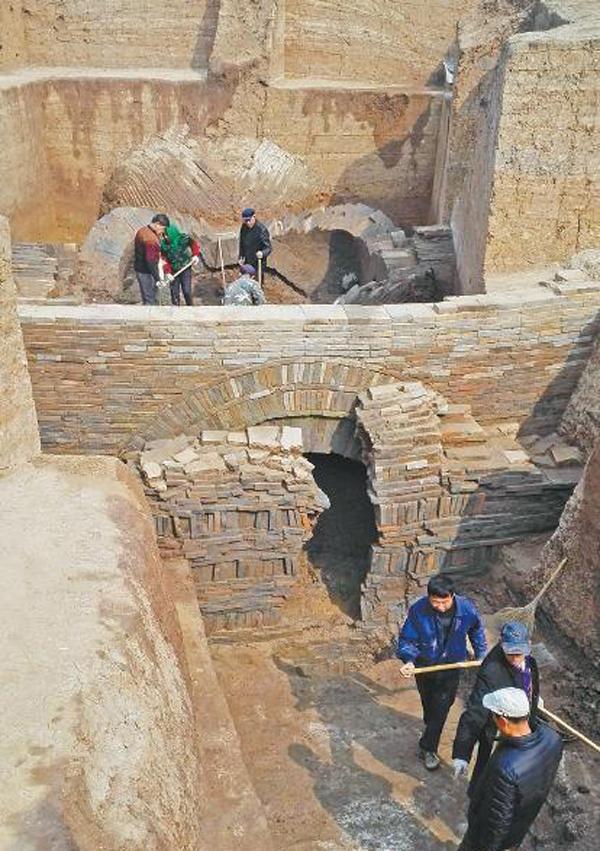

本书实拍

最初的中国究竟是二里头遗址还是陶寺遗址?

四千年矗立于黄土高坡的古城墙为何被称作“华夏第一门”?

一座冶铜遗址靠什么支撑了夏商周时代灿烂的青铜文明?

中国的本土彩陶文化是如何被误解为起源于西方,又是如何被考古学者的铁证推翻的?

……

从这本充满大量考古现场一手资料的研学读物里,寻找答案吧!

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

蒙古龙:中国内蒙古植食恐龙(首批出土仅一颗牙齿)

蒙古龙是一种蜥脚类恐龙,主要以植物为食,诞生于下白垩纪,正模标本是一颗在中国的内蒙古发现的牙齿化石,这也是中国内蒙古考察团队发现的首颗蜥脚类恐龙牙齿化石,在这之后还陆续发现了不少颈椎骨等,目前还不明确它属于蜥脚类恐龙的哪个演化支。蒙古龙的化石发现我要新鲜事2023-05-09 20:21:020000一位默默奋斗百年的建筑大师

我要新鲜事2023-05-06 12:05:580000倾齿龙:巨型沧龙科动物(超过14米长/以2.9米海龟为食)

倾齿龙是一种庞大的沧龙科生物,属于海洋爬行动物的一种,诞生于白垩纪末期,最大体长可以超过14米,有着惊人的强劲咬合力,甚至连长达2.9米的巨型海龟也成为了它的猎物,常年生活于深海之中,化石主要是在北美洲和欧洲发现的。倾齿龙的体型我要新鲜事2023-05-10 12:37:560000三国时吴国第三任皇帝孙休墓被发现?曾被盗墓贼光顾,已出土金器

原题:东吴景帝孙休陵墓葬地之谜本文作者倪方六在安徽当涂姑孰工业园内,发现一座距今1700多年的东吴大墓,考古已进行多日。墓葬规模超过以前发现的东吴大将朱然墓,分析推测,此墓很可能是三国时期吴国第三任皇帝孙休景帝的陵墓。图:新发现的安徽当涂疑似孙休墓发掘现场而考古界发现疑似孙体墓已不只此一座,如在江苏南京江宁、安徽马鞍山雨山区,都曾发现疑似孙体墓。孙休之墓到底在哪?我要新鲜事2023-05-27 14:46:330000西汉海昏侯墓出土金饼刻铭杂识

《文物》2020年第6期中的《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土部分金器的初步研究》一文,对海昏侯墓出土的“187枚金饼(主椁室西室北部两箱)、48枚马蹄金、25枚麟趾金及20块金板共计280件金器进行了综合分析”,并公布了相关信息。我要新鲜事2023-05-07 09:16:570000