身份构建与礼制变革:二里头遗址墓葬相关问题补识

丧葬活动是最为常见的仪式活动之一,它是表达逝者社会差别的重要方式,更是生者展现自身身份,构建社会联系的纽带。墓葬则是考古学研究观察丧葬制度最为直接的材料,对于全面、深入理解古代社会有着举足轻重的作用。

二里头文化作为广域王权国家形成时代的主体文化,其墓葬对于阐释早期国家的社会组织结构、族群认同模式、礼制制度等一系列问题具有重要意义。经数代学者的研究,二里头文化墓葬在随葬品制度、葬具规制、墓葬形制、墓葬分布模式等方面已经形成了不少可靠的结论。不过,由于近些年来有关二里头遗址墓葬新发现的问世,让我们在一些关键问题上有了可深入讨论的空间。下文将就二里头遗址内墓葬的空间分布、墓葬中酒礼器制度的形成问题补充一些认识,以期对理解二里头王国的族群认同、礼制变革等问题有所裨益。

01

墓葬的空间分布问题

就二里头遗址墓葬的空间分布而言,各等级墓葬在遗址的不同分区中均有发现。二里头遗址内尚未形成大型墓地,而是存在多处墓葬聚集区。这些小型墓葬聚集区应是不同家族的墓地,其内各等级墓葬皆备。遗址内Ⅲ区、Ⅴ区、Ⅳ区、Ⅵ区、Ⅶ区、Ⅷ区、Ⅸ区等区域都在墓葬聚集区附近发现了建筑基址,显示出一种居葬合一的墓葬制度。因此,二里头遗址呈现了聚族而葬、居葬合一的墓葬制度,缺少类似后来殷墟西北冈王陵区那样的独占性高等级墓葬区,似乎表明不同家族区之间有着更高程度上的同质性。

然而,二里头遗址墓葬在宫殿区空间分布上的历时性变化却与众不同,表现出了王室高等级贵族在墓葬设置上的特殊安排。二里头文化二期时,宫殿区东部的3、5号大型夯土建筑基址院落各埋葬了5座最高等级的I级大墓,同属于建筑使用时期。因而,在某种程度上可认为,3号和5号两座宫殿在某种程度上充当了宫殿区贵族独立墓葬区的角色。到了二里头文化三期,这一墓葬安置制度在宫殿区内却骤然消失,其原因一直困扰着学术界。事实上,3、5号宫殿中将墓葬埋葬在建筑基址内的现象,在古代玛雅城邦的考古发现中屡见不鲜。玛雅城邦内的平民与其他贵族在整个古典时期都流行将已逝去的祖先埋葬于居住址的院落内,玛雅王室在古典期早段多崇尚此做法,其目的主要是强调生者与祖先之间的血统联系以及对于祖先的崇拜。人类学家扬·阿斯曼对此墓葬制度曾有过精彩的论述,他认为这是一种遗骨崇拜的表现,“获得重要遗骨的人,由此便可以获得确认自身合法性的最根本要素”。因此,有理由认为二里头宫殿区内的这种做法同样使得建筑继承者与祖先的接触更加频繁,进而维持了生者与祖先之间的血缘联系,目的则在于构建身份的合法性。

二里头文化三期时,3、5号两座大型夯土建筑突然废弃,进而形成了以1、2号宫殿为代表的东、西两大建筑群。与3号、5号不同,1、2号建筑基址一改此前的多进院落式布局,形成了四合院式的建筑布局。伴随宫殿区内这一巨大的建筑空间与布局变革,大型建筑基址内埋葬贵族墓葬这一仪式制度也随之消失。以往有学者通过对1号宫殿的位置、布局结构、与周边遗迹关系的详细研究,并结合古代文献对其性质进行推测,认为1号宫殿应是二里头都邑的布政之所或宗庙、庙寝合一之所。杜金鹏在综合分析各家观点的基础上,重新利用考古材料对1号宫殿的性质进行分析,认为其应是举行祭祀活动的礼仪建筑,这一结论与宗庙说在本质上一致,具有很强说服力。如此,1号宫殿所代表的宗庙制度、专门祭祀制度很可能替代之前3、5号夯土建筑基址院落内埋葬祖先的做法,进而形成了一种构建身份合法性、塑造政治权威的新方式。

02

墓葬中酒礼器制度的形成问题

二里头文化墓葬中的用玉制度尚未形成,乐器制度的证据相对较少,随葬铜器的墓葬也较为罕见,仅能看出铜爵应是铜礼器中的核心器物,墓葬中是否形成相对成熟的礼制制度在学术界尚有争议。不过,早期中国会通过多种材质的物质表达复杂的礼制景象,以往的研究中也并不鲜见,这启示我们可通过多种材质器物的组合关系来考察二里头遗址墓葬的随葬品制度。

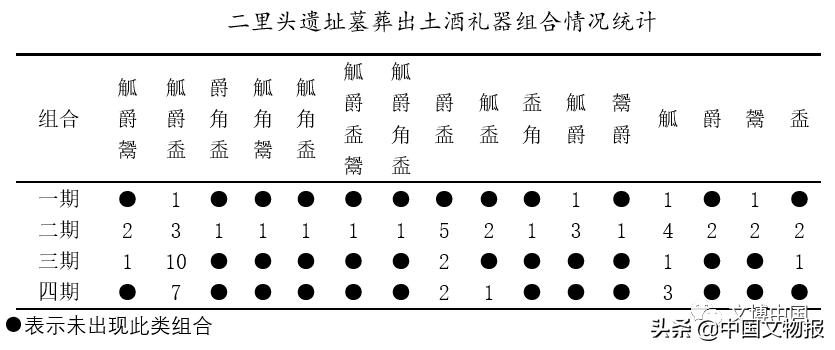

最近,严志斌、王亚等学者对先秦时期墓葬中常见圆陶片的出土情境进行了详细分析,确认了它是作为漆觚底而存在的,这一新认识使学术界有了重新审视二里头文化墓葬随葬酒礼器制度的机会。有鉴于此,我们可将二里头遗址墓葬中的圆陶片看作漆觚存在的标志,进而综合陶、铜、漆木三种材质的酒器来考察墓葬中的酒礼器制度。

二里头文化一期,二里头遗址已经形成100万平方米的广大面积,但发现的墓葬很少。从有限的几座墓葬中可以看出,觚、爵、盉、鬶等酒礼器已经出现。二期是二里头遗址墓葬随葬酒礼器组合最多的时期,据初步统计,这一时期觚、爵、角、盉、鬶5种酒礼器共形成了16种组合,即便爵与角、鬶与盉具有可替代性,其组合种类也多达7种之多。由此可见,二期仍是二里头都邑墓葬酒礼器制度的草创时期,各种组合竞相登场,尚未形成一种为全体贵族成员所遵循的酒礼器制度。

然而,三期时高等级贵族墓葬中酒礼器的组合遽然减少,仅剩下5种,且觚、爵、盉的组合拥有绝对优势,占比达65%以上。显然,三期时二里头遗址的高等级墓葬中酒礼器制度进行了力度空前的干预与强化,二里头文化墓葬中以觚、爵、盉为核心酒礼器制度至此时正式形成。四期的墓葬,基本延续了三期时形成的酒礼器制度,未见明显变化。

03

墓葬所反映的礼制变革问题

二里头遗址宫殿区内墓葬空间分布的变化反映了王室贵族构建身份认同、身份合法性方式的一次重大尝试。随葬酒礼器制度的形成则是二里头遗址内高等级贵族集中化设计的结果,其目的可能同样是为了强化等级身份。两次转变均发生在二里头文化二、三期之间,体现了墓葬制度变革的联动性。

其实,除了墓葬之外,二里头遗址内占卜、祭祀等多种仪式活动在二、三期之间都出现了显著变化。以祭祀活动为例,二期时宫殿区东北部以一号巨型坑为代表的祭祀活动场十分兴盛,发现了大量动物牺牲遗存,到三期时却出现了明显的衰落迹象。相反,宫殿区西南部1号宫殿基址周边的祭祀遗存至三期时却大量增加,尤以一号宫殿基址为代表。祭祀活动这一空间上的转移趋势与墓葬基本同时,绝不会是巧合。

最近,许宏通过对二里头都邑形态、墓葬随葬品组合进行了全面的历时性考察,提出二里头文化二、三期之间及四期早、晚段之间都邑内发生了两次令人瞩目的礼制大变革。因此,本文观察到的墓葬制度调整应是二里头都邑第一次礼制大变革的体现,极有可能是王国内精英阶层制度设计的结果。未来如对二里头王国都邑及其统治区域内的礼制、政治、经济制度的变迁作更为系统性的考察,相信一定会对王国整体制度设计的过程与目的有更为清晰的认识。

作者系山东大学文化遗产研究院博士研究生

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

人死后住在这种墓里舒服么 考古专家揭露土墩墓的真面目

土墩墓是一种流行在中国南方的古代墓葬形式,其特点是先在地面堆筑成高大的土堆,再在上面挖造墓穴,随葬品多为印纹陶器、原始瓷器和带地方特征的青铜器。然而由于其构造异常复杂,考古专家长期以来只有模糊的认识,对于其中的细节和性质依然存在争议。但是随着人工智能和较先进的考古方法的运用,这一谜团终于向考古专家们揭露出真面目。我要新鲜事2023-04-24 00:23:250000【考古词条】铁器时代 · 辽驸马墓

应历九年(959)辽代驸马赠卫国王夫妇合葬墓。位于内蒙古自治区赤峰市红山区盔甲山南麓的山坡上,1953年发现。据残墓志考证,辽驸马赠卫国王为萧沙姑,即《契丹国志》所载的萧屈列,他是应天皇后之兄述律鲁述(萧敌鲁)的儿子,所尚公主是辽太祖耶律阿保机的女儿质古(奥哥公主)。这是一座辽代早期的契丹贵族墓。我要新鲜事2023-05-25 19:59:510000武夏:山西省隋唐考古的发现与研究

山西省在隋唐时期处于非常重要的地位,隋炀帝曾受封为晋王,李唐王朝从此起兵。山西为唐基业所在,太原被封为北都。相应地,山西省在隋唐时期遗留下了丰富的物质文化,近年来随着考古工作的大量展开,山西省隋唐考古又有了很多重要的发现。笔者在前人研究的基础上,以遗址、墓葬、宗教遗存、手工业为主线,系统梳理了建国后至今山西隋唐考古的发现与研究。一、遗址的发现与研究0000何炳棣|华夏人本主义文化:渊源、特征及意义(二)

二、氏族制度和祖先崇拜构成华夏人本主义文化最主要的制度因素是氏族组织[6],最主要的信仰因素是祖先崇拜。制度和信仰本是一事的两面,二者间存在着千丝万缕无法分割的关系。事实上,人类学理论也认为只有将二者一起研究才能收相得益彰之效[7]。0002