赓续奋进的北京大学考古——新石器时代考古

新石器时代考古是百年北大考古的“传统优势项目”,在这里走出了苏秉琦、张忠培、严文明等学界泰斗和多位学科带头人,形成了研究中国史前文化、农业起源、文明起源以及田野考古的一系列理论和方法体系,为中国新石器考古和田野考古的学术研究、学科建设和人才培养发挥了卓越的引领作用。

北大新石器考古的真正开端始自于1957年河北邯郸涧沟遗址的田野考古实习。在宿白、邹衡等先生的带领下,北大历史系考古专业首次以课程建设的形式,按照教学计划要求来安排田野考古实习,包括两个半月的田野发掘、半个月的调查、一个月的室内整理和编写实习报告等整套训练。此次实习最重要的工作是对涧沟龙山文化和先商文化遗存的发掘研究,涧沟遗址还出土了龙山文化有砍伤痕与剥皮痕人头骨和水井,都是国内首见。严文明先生在整理报告中,依据典型单位的层位关系,将涧沟和龟台寺的龙山遗存分为两期,这是有关中原地区龙山文化遗存的最早分期研究,具有开创之功。

▲河南邓州八里岗遗址出土彩陶罐

▲河南邓州八里岗遗址出土彩陶罐

邯郸实习之后,为配合黄河水库建设,北大新石器考古教学实习转入陕西、河南,并以仰韶文化为重点,从1958年开始先后对陕西华县泉护村遗址、元君庙墓地进行发掘。这些开创性的工作确立了黄河中游地区从老官台文化到仰韶文化的发展脉络,尤其是张忠培先生主持下对元君庙墓地的全面揭露和系统研究首次为考古学探讨史前埋葬制度及社会制度确立了典范。1959年,在邹衡、李仰松、严文明先生的带领下对洛阳王湾遗址进行了两次发掘。王湾遗址的发掘,特别是资料整理,在中国新石器考古研究史上具有里程碑式的重要意义。首先,邹衡先生首创的系统拼对陶片的方法得到成功的应用和推广,成为中国田野考古陶器整理的最基础方法;其次,在有效拼对陶片并获得大量可复原标本的基础上,将仰韶到龙山文化遗存分为“三期八段”,不仅彻底解决了仰韶到龙山文化的过渡问题,而且为整个黄河流域仰韶、龙山文化的分期研究奠定了基础。

20世纪60年代,新石器教研室先后转战北京、安阳、郑州、兰州等地开展田野考古实习,在此基础上,由严文明先生主笔于1964年5月刊出了铅印版的《新石器时代考古》,这是国内第一本新石器时代考古的专业教材。1974年在吕遵谔、严文明、赵朝洪先生的带领下,北大新石器实习先后赴湖北宜都红花套、毛家山、松滋桂花树等遗址进行发掘和整理,积累了有关长江中游地区新石器时代遗存的丰富资料。1977年在李仰松、赵朝洪等先生的带领下又赴青海贵南尕马台等遗址,发掘和整理了一批齐家文化的墓葬资料。

从20世纪80年代开始,北大新石器考古田野实习重点转向山东地区,先后在长岛、栖霞、乳山等地进行考古调查,并发掘了栖霞杨家圈、长岛北庄等遗址。其中,北庄遗址的考古实习收获最大,北庄一期、二期遗存的发现不仅填补了胶东半岛地区史前文化序列的空白,而且揭露了完整的史前村落和墓地,被学界誉为“东半坡”。80年代后期开始,考古学研究逐步从文化史向社会史转变,哈佛大学张光直先生应邀来北大讲座,介绍了聚落形态研究的思想。这一时期,在聚落形态方面,北大新石器考古再次起到了引领作用。李水城等先生在甘肃葫芦河流域的环境考古调查开创了国内最早的以人地关系研究为视角的区域考古工作。赵辉、张弛先生在湖北天门石家河遗址的考古调查中首次利用大比例尺地图,结合剖面观察和钻探,发现并详细记录了面积超过100万平方米的石家河古城,极大改变了学界对长江中游史前文明发展程度的认识。石家河遗址调查方法成为国内如何开展大遗址聚落考古的典范之作。

从90年代开始,北大新石器考古转至河南邓州八里岗遗址。1991年至2010年,在严文明、张江凯、赵辉、张弛、樊力等先生的主持下,先后发掘10余次。八里岗遗址是国内目前揭露最完整的仰韶文化中晚期聚落。通过八里岗遗址的发掘和教学实习,北大新石器考古积累了如何在聚落考古思想下开展田野工作的重要理论和方法,在国内田野考古领域产生了深刻的影响。赵辉先生提出的“活动面”概念成为指导国内聚落考古田野发掘的基本思想和方法。张弛先生在发掘中首次引入填写《发掘记录表》,是国内最早以堆积单位为核心进行发掘和记录的实践工作。

20世纪90年代是北大新石器的田野考古非常活跃的时期。北京大学与江西省考古所和美国AFAR考古研究会联合组队发掘江西万年仙人洞遗址,首次系统揭示了中国南方地区1.4万年以来旧、新石器时代的过渡,极大深入了东亚地区的陶器起源、农业起源等重大问题研究。为支援三峡水库建设,北京大学派队承担四川忠县中坝等遗址的考古任务,与四川省考古院和美国加州大学等合作发掘,为建立川东地区新石器至青铜时代的文化谱系提供了系统资料,还根据遗址的环境、埋藏特点以及出土巨量的束颈圜底罐的情况等,确认其为一处史前制盐遗址,从而开启中国盐业考古的新领域。这期间,北大新石器还在广东、浙江等地开展了考古活动。与浙江省考古所、日本上智大学联合组队对桐乡普安桥遗址的发掘,首次揭示出良渚文化遗址上房子重复修建和家族墓地不断扩大,逐渐形成高大土墩的复杂而具体的过程,从而纠正了学界关于良渚遗址皆为“高台墓地”式的聚落形态的固有成见。

进入新世纪,在赵辉、刘绪先生的主持下与山东省文物考古研究所合作发掘临淄桐林遗址,并于2004、2005年受国家文物局委托承办两届考古领队培训班。通过教员与学员间的深入讨论、实践和总结,修订《田野考古工作规程》,由国家文物局于2009年正式颁布实施。新《田野考古工作规程》是新形势下对我国田野考古工作的经验总结和行业操作规范,对于提高我国田野考古行业的整体水平及其国际化都具有重要的意义。

新世纪以来,现代科技在考古中应用逐步加深,多学科交叉融合成为考古学发展的重要趋势。北大新石器考古积极探索学科发展的新动向,在新石器和农业起源、国家与文明起源等研究中不断取得新成绩。在国家级重大科研项目方面,严文明先生2000年主持了教育部重点研究基地北京大学中国考古学研究中心的第一个重大项目“聚落演变与早期文明”;赵辉、张弛先生先后担任“中华文明探源工程”项目总负责人;在“考古中国”重大项目中,由北大新石器考古团队主持或深度参与了“河套地区聚落与社会”“长江中游地区文明化进程研究”“夏文化研究”等项目。

新时期的北大新石器考古更加强调田野工作的基础性,提出“田野考古发掘现场即考古学研究的第一现场”的新理念,将信息化、大数据等新技术新手段引入田野发掘现场的同时,强调从田野的基础工作中推动多学科交叉由合作向融合的方向发展。温故而知新,站在前辈学者们的肩膀上,北大新石器考古必将在创建世界一流考古学的新征程上不断取得更大的进步。

(作者:张海

作者单位:北京大学考古文博学院)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 宋奕璇

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

陈淳:三星堆与史前探秘

考古学家是历史的侦探三星堆在1986年发现两个祭祀坑后,最近又有新的发现,引起了全社会的轰动。各种猜测、解读和采访层出不穷,许多稀奇古怪的说法也不胫而走。这里,我们想谈谈考古学能够做些什么,以及在没有文字的帮助下,考古学家能做出哪些解读。我要新鲜事2023-05-26 13:52:590000三星堆“机器狗”是个什么东西?

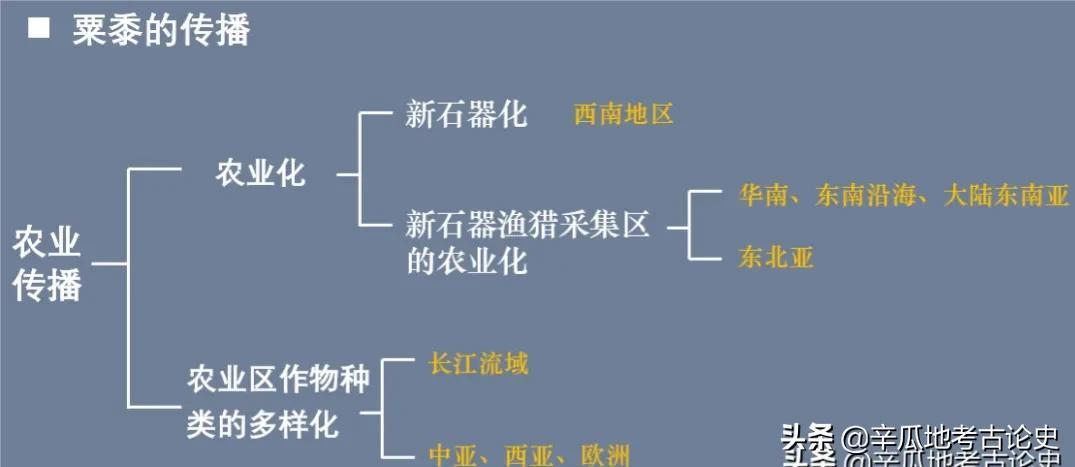

、【编者按】最近三星堆文物上新,出土一批新奇文物,其中有一例作某种巨兽状,体型巨大,造型夸张,充满想像力与异域文化色彩,被媒体形像地称为''机器狗"。其实该种器物在三星堆二号祭祀坑早已有出土,郭静云教授将其称之为“独角独翼马”。兹推送原文,或有助于理解三星堆此种造型的历史、社会、文化背景。我要新鲜事2023-05-25 16:35:350000邓振华:粟黍的起源与早期传播

我要新鲜事2023-05-29 17:22:590001新发现 | 山西稷山东渠遗址新发现夏时期东下冯文化遗存

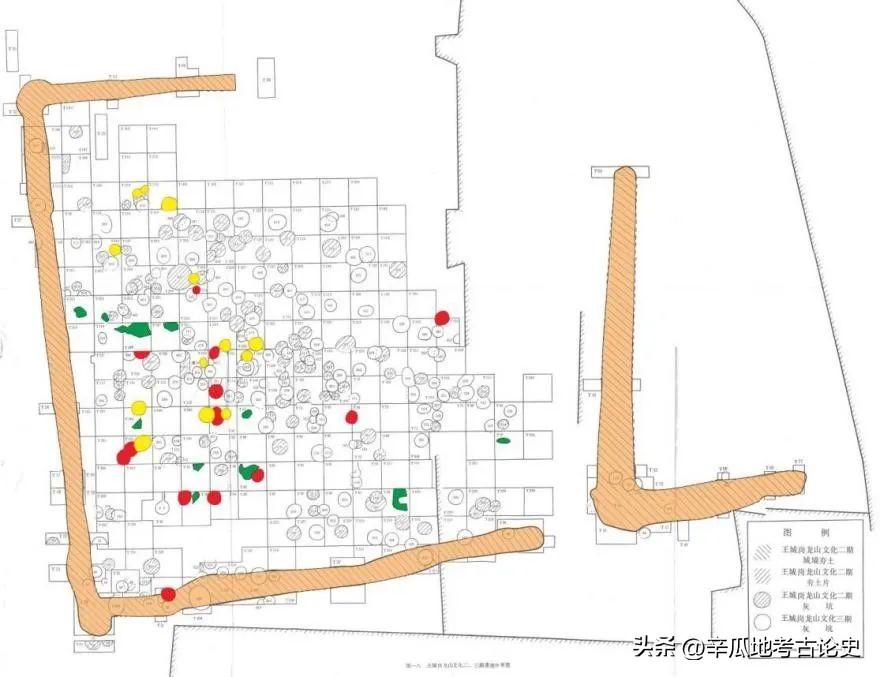

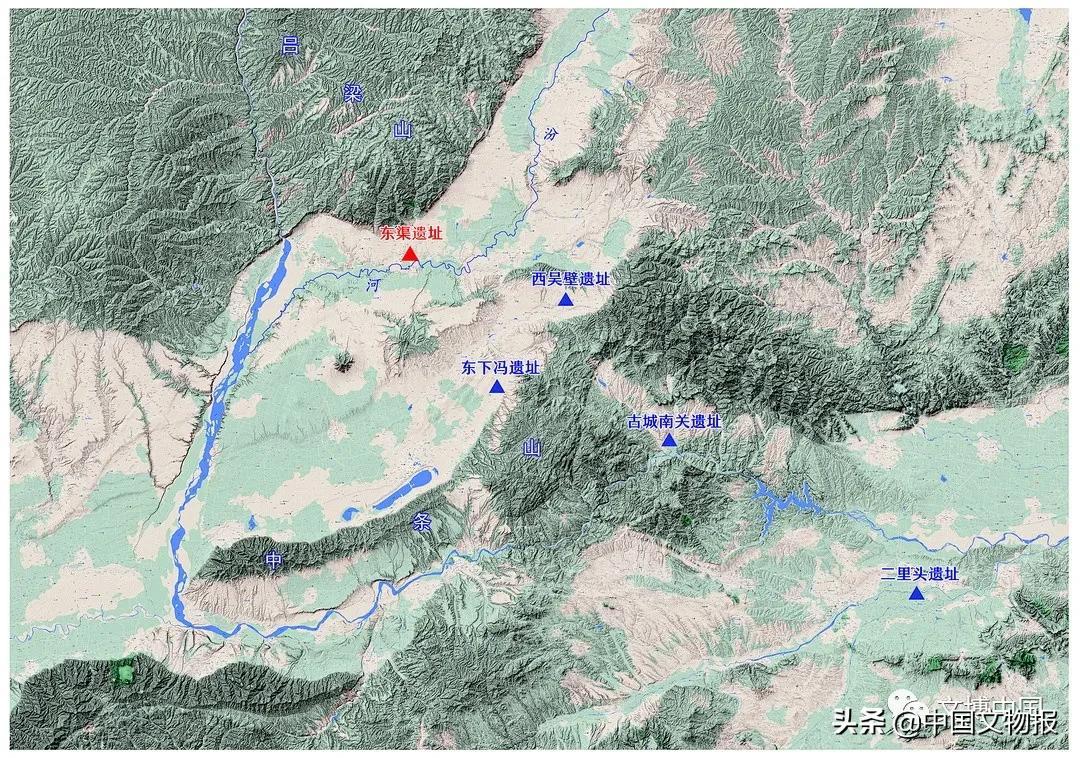

2020年6月,为配合稷山县体育场项目建设,在用地范围内勘探发现夏时期文化遗存。地点位于山西省运城市稷山县稷峰镇东渠村北部,是一处新发现的遗址,遂命名为东渠遗址。遗址地处汾河下游,地势平坦,南距汾河约2公里,北距吕梁山约7公里。遗址紧靠稷山县城,周围多为村庄、道路或建筑。通过调查与零星的勘探,遗址残存面积约2万~3万平方米,主要分布在东渠村以北与涧东村东南之间的区域。发掘区处于遗址的西部边缘。我要新鲜事2023-05-07 06:36:170000