新发现丨南京市秦淮区利济巷2号东侧发现六朝建康城遗址

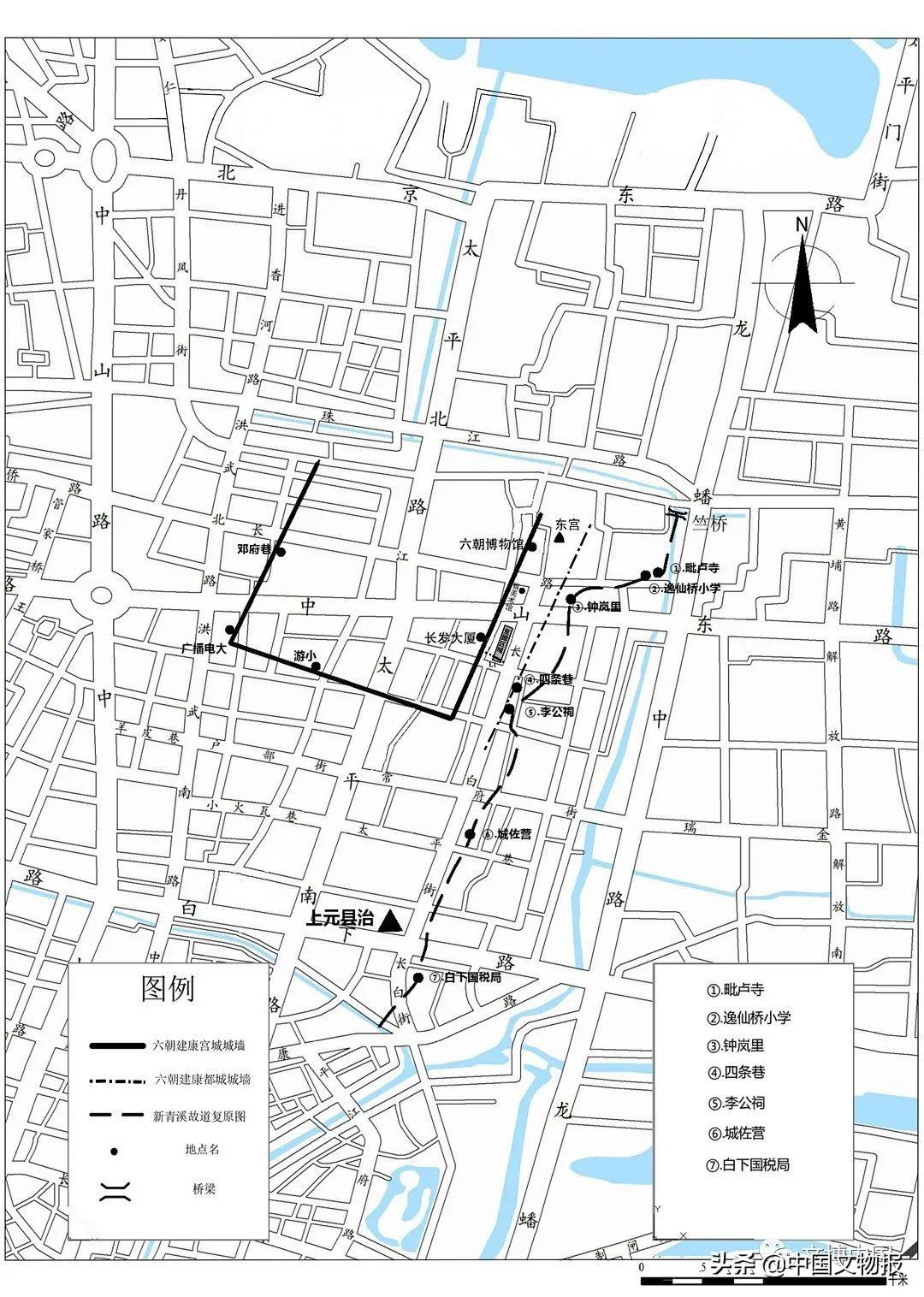

南京市秦淮区利济巷2号东侧地块,位于第八批全国重点文物保护单位侵华日军南京利济巷慰安所旧址建设控制地带内。该地块南邻科巷,北邻大行宫变电站,东邻长白街,西邻南京利济巷慰安所旧址陈列馆,占地面积2585平方米,属于南京市地下文物重点保护区六朝宫城及御道遗址区域(图一)。地块所在的大行宫是六朝建康宫城遗址分布的重要区域。

21世纪以来,南京市考古研究院先后在该区域的新世纪广场、南京图书馆新馆、长发大厦、南京六朝博物馆等多个地块先后发现了大量六朝时期重要的城市建筑遗存,包括高等级道路、城墙、城壕、砖井等建筑遗迹, 以及以各类瓦当、青瓷器等为代表的大量遗物,为研究六朝建康城中轴线方向及台城布局提供了重要材料。

图一

图一

2017年10月~11月,南京市考古研究院对该项目施工区域进行考古勘探。根据勘探的结果,于次年1月~4月对该地块进行考古试掘,试掘面积220平方米。经考古发掘,并综合文献及历年对六朝建康城的发掘成果,初步推测南京市秦淮区利济巷2号东侧地块位于南朝建康城东城墙内侧,与六朝宫城紧密相关,发现的大型黄土堆积可能与六朝建筑基址或河道驳岸有一定的关系,对六朝宫城的研究具有重要价值。

2020年4月,根据国家文物局、省文物局关于在侵华日军南京利济巷慰安所旧址建设控制地带内进行利济巷城市公共文化空间建设项目意见,南京市考古研究院向国家文物局申请了发掘执照,拟在建设区域内开展全面考古发掘工作,以明确地下遗存的性质、时代和价值。考古发掘时间为2020年12月至2021年8月,在建设区域内,以西南角为基点,由南向北布设10米×10米探方12个(编号T0101~T0602),发掘面积1200平方米。本次发掘取得了较为重要的发掘成果,现简要介绍如下(图二)。

图二

图二

地 层

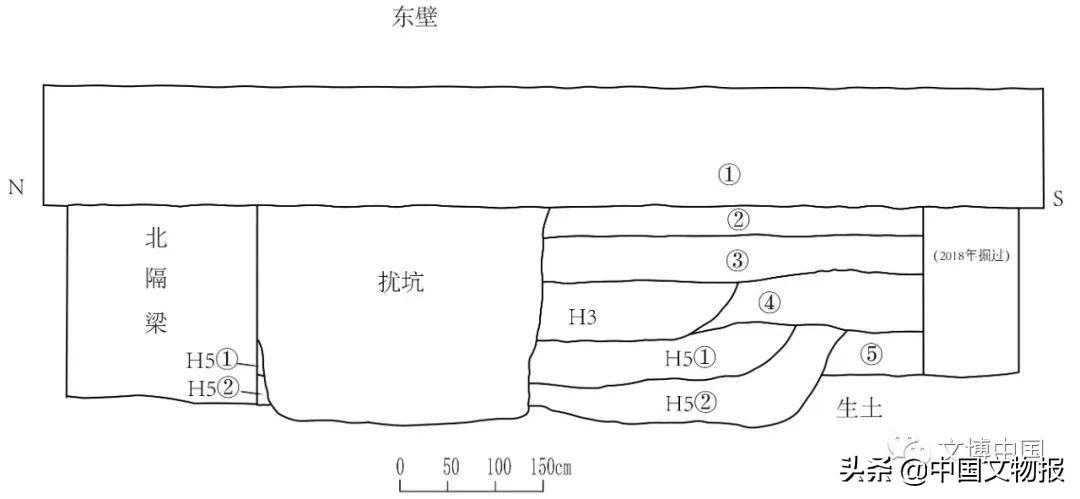

本次发掘对地层堆积作了统一划分,现以T0602东壁剖面为典型地层剖面。简述如下(图三):

第①层:现代建筑渣土层,厚1.2米。土色杂乱,包含大量砖瓦和水泥混凝土块等。

第②层:清代至民国地层,厚0.35米。灰褐色土,土质松散,含少量瓦片、砖块、青花瓷片、釉陶片、韩瓶残片等。

第③层:明代层,厚0.35~0.4米。黄褐色土,土质松散,含瓦片、韩瓶残片、青花瓷片、釉陶片等。出土遗物有青花瓷碗、瓷盘、青白瓷碗、青灰瓷盘、黄釉琉璃板瓦等。H3开口于此层下。

第④层:宋元层,厚0.5~0.65米。深灰色土,土质松散,含木炭烬、瓦片、青灰瓷片、白瓷片、釉陶片、韩瓶残片等。出土遗物以龙泉窑、吉州窑为主的碗、盘、三足炉等。H5开口于此层下。

第⑤层:六朝层,厚0.4~0.5米。灰黄色土,土质松散,含少量灰陶片、釉陶片、青瓷片等。出土遗物有青瓷盏、碗、高足盘、莲花瓦当等。

⑤层以下为生土。

图三

图三

遗 迹

通过发掘,发现遗迹30处,分5类:房址遗迹1处、灰坑遗迹24处、沟类遗迹2处、道路遗迹1处、水井遗迹1处、水池遗迹1处。涉及明清、宋元、六朝时期(图四)。现就六朝遗迹介绍如下:

图四

图四

H11位于T0102东北侧,东面一部分延伸至探方外,方向25°。开口④层下,打破⑤层。坑口平面呈不规则形,发掘南北长1.1~3.1,东西宽0.4~2.26,深0.25米。近直壁,平底。坑内填土呈灰褐色,土质松散,夹杂木炭颗粒。出土瓦片、青釉瓷片、釉陶片等。

H14位于T0502东侧,东面延伸至探方外,方向25°。开口被扰乱不存,打破⑤层。坑口平面呈长方形,发掘南北长3.3,东西宽1.1~1.3,深0.82米。近直壁,平底。坑内填土呈灰黄色,土质松散,夹杂蚌壳、木炭颗粒。出土青釉瓷片、灰陶片等。

H15位于T0402东侧,东面延伸至探方外,方向25°。开口被扰乱不存,打破⑤层。坑口平面呈长方形,发掘南北长2.16,东西宽1~1.2,深0.5~0.8米。近直壁,底部不平。坑内填土呈灰色,质地松散,夹杂木炭颗粒。出土瓦片、青釉瓷片、釉陶片等。

H16位于T0401西侧,西面部分延伸至探方外,方向25°。开口被扰乱不存,打破⑤层。坑口平面呈弧角长方形,发掘南北长1.65,宽1.4,深0.5米。近直壁,平底。坑内填土呈灰黑色,质地松散,夹杂木炭颗粒。出土青瓷片、灰瓦片等。

J1位于T0102内,开口LG1下,打破⑤层。井坑平面呈椭圆形,东西长2.55,南北宽1.5米。现井口直径0.55米,直壁,深2.6米,井底未见木板,井壁砌砖,砌法为单砖侧立平砌,残存9层。J1填土分5层,①层,厚0.3米,灰褐色土,土质松散,夹杂少量木炭颗粒、红烧土颗粒。出土瓦片、青釉瓷片等。②层,厚0.4米,灰绿色土,土质松散,夹杂红烧土颗粒。出土少量青釉瓷片、酱釉瓷片等。③层,厚1.3米,灰黄色土,土质松软,夹杂少量砖块。出土青釉瓷片、釉陶片、瓦片等。④层,厚0.4米,灰绿色土,土质松软,夹杂少量砖块、蚌壳、木屑。出土青釉瓷片、酱釉瓷片等。⑤层,厚0.2米,深灰色土,土质松软,夹杂少量蚌壳、动物骨骼。出土青釉瓷片、青瓷罐等(图五)。砖尺寸长28.5、宽13、厚3.5厘米,平面饰粗绳纹(图六)。

图五

图五

图六

图六

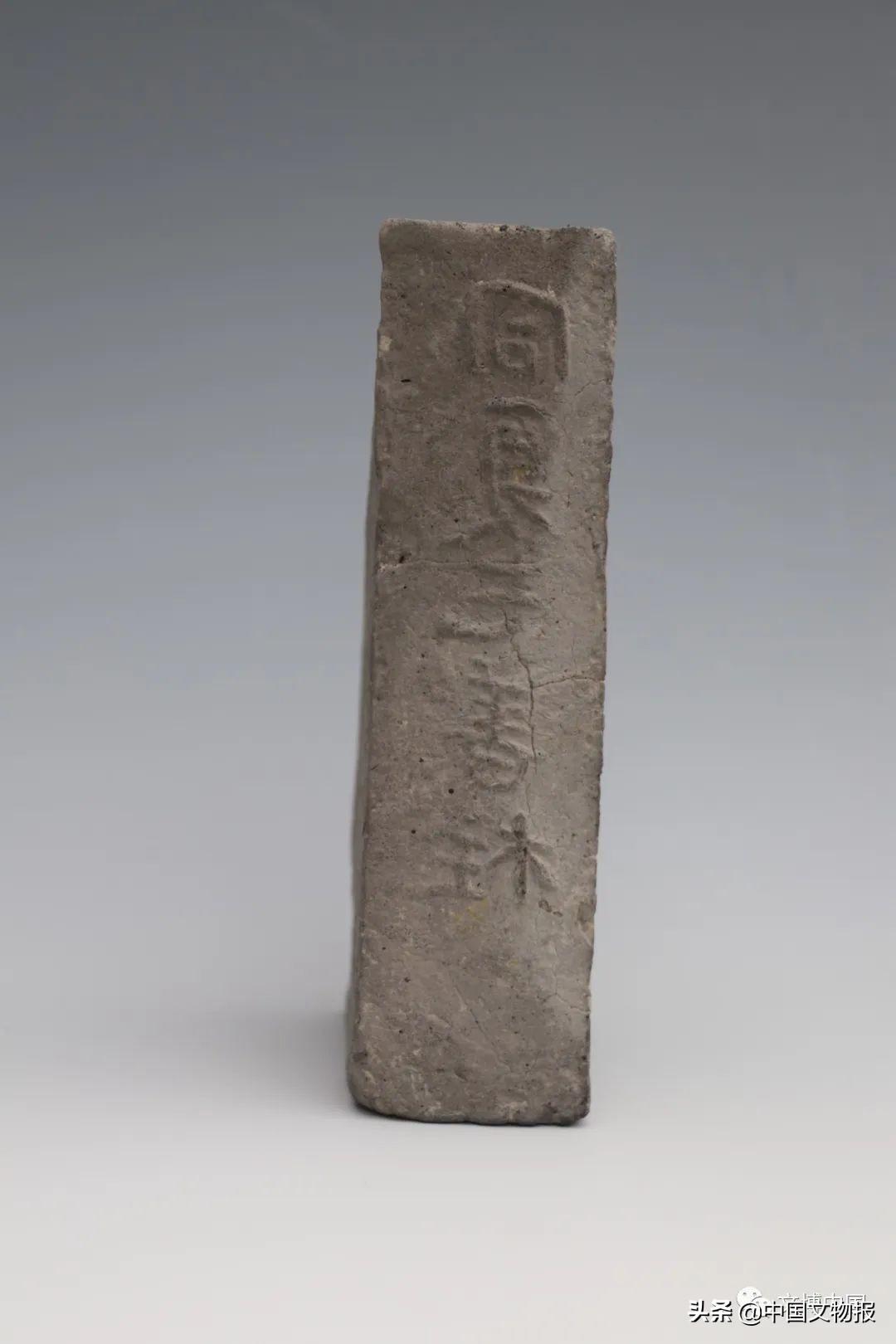

L1位于工地南部,呈东西走向,方向125°(图七)。开口④层下,打破J1及生土。L1发掘长18、宽5~8、厚0.32米。

图七

图七

通过解剖发现,L1堆积分两层,其中①层,深灰色土,土质坚硬紧密,似“千层饼”状。夹杂少许碎砖、青瓷片、蚌螺颗粒、红烧土颗粒、釉陶片等。②层,灰黄色土,土质紧密,夹杂少许碎砖、青瓷片、蚌壳颗粒等。经解剖发现数十道车辙,方向一致,辙痕宽0.1~0.2,厚0.05~0.18米,车辙断面呈“V”字形或“半弧形”。L1北侧残存砖砌路沟一条,开口及距地表深度同L1,发掘长16.25,宽1.4,深0~0.3米,砌法为以单砖横向错缝平铺一层为底,其上两侧以双砖并排顺向平砌一层,仅残存北侧一段。用砖规格是长36、宽18、厚4厘米。部分砖端面模印阳文“同夏善柱”“同夏黄琴”“善柱”(图八)。

图八

图八

出土器物有青瓷碗、青瓷盘、青瓷盒、莲花瓦当等(图九-图十三)。据《景定建康志》记载梁武帝生于秣陵同夏里,大同元年(535年)置故里为县。陈属建兴郡。隋省入江宁。《图经》云:“县东十五里有同夏浦,旧有城,今上元县长乐乡是其地”。明万历《上元县志》记载“梁武帝出生的乡名,在长乐乡,地有同夏浦。大同元年置县,因城焉”。故初步推测L1修筑时期为南朝梁。

图九

图九

图十

图十

图十一

图十一

图十二

图十二

图十三

图十三

关于L1的两点认识

1以往发掘

此次发掘的L1与2006年江苏省美术馆新馆工地所发现的两条南朝道路极为相似,据资料记载,L1叠压L2之上,L1呈南北向,方向31°,残长6米,宽1米,黄褐色土,土质坚硬紧密,西侧残存砖砌路沟一条(图十四)。

图十四

图十四

L2呈南北向,方向31°,残长19.5米,宽7.5米,黄褐色土,土质坚硬紧密,西侧残存土质路沟一条。有学者认为此路是建康都城中从北门延熹门到南门清明门之间的大道的一段。史书中称其为“二宫中大路”,是都城中重要的南北向通道。而此次发掘L1,结构与之类似,时代明确,应为都城中重要的东西向通道。

2通往何处

《建康实录》记载建康宫由东吴苑城改建,初开五门,南面二门,东、西、北各一门。南朝宋、齐、梁、陈时期,建康都城和宫城发生过多次、大量的建筑活动。其中,据《宋书》卷五《文帝记》记载:“元嘉二十年春正月,于台城东西开万春、千秋二门。”其意为台城东、西两面原各开一门,分称东、西掖门。宋元嘉二十年(443年),东、西各增开一门,东为万春门,西为千秋门。即台城东、西两面到南朝时各有二门,东为万春门、东掖门;西为千秋门、西掖门。据史料记载,台城东、西两面城门使用频率较高。如宋少帝时因东掖门开,入云龙门、刘宋元嘉三十年(453年),逆贼刘劭诛杀其父宋文帝、宋孝武帝大明(457~464年)中,曾引殿内诸水经太极殿由东、西掖门下注台城南面的护城河、东昏侯出宫游玩,经万春门由东宫以东至于郊外等等。有学者认为宋文帝新开的万春、千秋二门,是取代原来的东、西掖门,而非在东、西掖门之外增加了两座门。

结合此次发掘,L1方向大致与宫城中轴线方向垂直,结构保存较好,车辙痕清晰,据解剖情况来看,遗物均不晚于南朝,综合文献记载,其西延方向极有可能为台城东面某城门,不过是否为万春门(梁改东华门),有待考。

宋文帝元嘉十五年,南朝东宫初建,位置在原来的永安宫。《建康实录》卷二十引《舆地记》载:“其地本晋东海王第,后筑为永安宫,穆帝何皇后居之。宋文帝元嘉十五年,始筑为东宫”其位置位于台城东门东华门之外,大概位置约在今长江路以北、珠江路以南、六朝博物馆以东、大悲巷以西区域。东宫城四周建造城垣,城垣开门,同与建康宫。《建康实录》卷二十引《宫苑记》载:“南面正中日承华门,直南出路。东有太傅府……。东面正中日安阳门,东直对东阳门,西对温德门。西面正中日则天门,西直对台城东华门”。即东宫城南、东、西三面各开一门。其中西门则天门正对台城东门东华门。

此次发掘的L1位于东宫之南,距长江路直线距离约400米。L1西延方向如为台城东面某城门,结合东宫西门则天门正对台城东门东华门这一记载,可佐证,即宋文帝在原有东、西掖门之外的确又增加了两座门,而非以万春、千秋二门,取代原来的东、西掖门。此次L1的发掘,为研究六朝建康城中轴线方向、台城布局及筑造工艺等提供了重要的研究材料。

执笔:王海、骆鹏

作者单位:南京市考古研究院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 林卓颖

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

日本捞出3艘古代战船 发现千古秘密 难怪忽必烈没灭日本

元朝是我国历史上少数民族建立的大一统王朝,定都北京,而元朝的疆域版图也是我国历史上疆域最大的时期之一。在元朝的统治下,我国与周边国家的关系也历经了不同的阶段。元朝与日本的关系也经历了一段波折的历史。我要新鲜事2023-07-26 21:01:430000炒作并非现代创意,吕不韦使用一种手段,成功推广了《吕氏春秋》

古代的炒作现象本文作者倪方六炒作,已成如今网络时代宣传的重要方式和手段,用专业术语来讲,这叫营销策划。在中国古代,想出名同样要炒作,要学会“包装”。有个成语叫“一字千金”,就是因为炒作图书时炒出来的,这起炒作策划的幕后人叫吕不韦。我要新鲜事2023-05-26 23:32:230001《夏商周考古探研》序

我要新鲜事2023-05-26 07:06:590000在考古中的那些有趣发现

公元前1000-600年埃及的一具木乃伊的脚缺少了大脚趾,并在上面连接了一个由皮革和木材制成的假脚趾。罗马玻璃凉鞋在科隆的罗马日耳曼博物馆中1700-1800年的罗马玻璃凉鞋,它们不是用来穿的,而是用于放药膏、油或香水的碗。屋顶瓦片上的狗脚印狗从刚做的屋顶瓦片跑过,从而留下了它的痕迹,也在粘土中得到了永生。Antikythera的机械装置我要新鲜事2023-05-03 19:37:470000