十大考古参评项目 | 山东青岛琅琊台遗址

发掘单位 山东省文物考古研究院、青岛市文物保护考古研究所

项目负责人 吕凯

一、遗址概况

图1 琅琊台遗址鸟瞰(西南-东北)

图1 琅琊台遗址鸟瞰(西南-东北)

琅琊台遗址位于山东省东南沿海,青岛市黄岛区南部,遗址三面临海,起伏于主峰海拔高度为183.4米的众山之上(图1)。遗址现存秦汉时期夯土台基等多处遗存。遗址保护范围总面积约4平方千米,2013年公布为全国重点文物保护单位。

历代文献中对琅琊台的记载丰富。《史记·封禅书》载“(齐地八神)八曰四时主,祠琅邪。”秦始皇曾三次巡视并“作琅琊台,立石刻,颂秦德,明得意。”《水经注》记载此台:“台基三层,层高三丈,上级平敞,方二百余步,广五里。”遗址自1973年以来经多次调查、勘探及配合或抢救性清理工作,发现一批重要遗迹。

二、发掘收获

图2 2019-2021年度发掘区

图2 2019-2021年度发掘区

2019年-2021年,为配合琅琊台遗址保护规划编制,经国家文物局批准,山东省文物考古研究院联合青岛市文物保护考古研究所,对大台台顶和距台顶中心约1100米的台西头村东南沿海两处地点进行了考古发掘,通过发掘了解了大台西侧结构,证实了大台为一处秦汉时期高台建筑,发现排水设施、道路及依附于夯土台基的房间等重要遗迹,并在台下东南沿海发现可能具有礼制意义的、规模较大的战国建筑,出土大量以建筑材料为主的遗物,取得了比较重要的成果。三个年度总发掘面积2400平方米(图2)。

主要收获如下:

一.大台台顶地点

台顶采用探沟和探方结合的方式进行发掘,又分为台顶东北部、台顶西侧和南坡三个发掘点。

图3 大台台顶东北部陶管道(上为北)

图3 大台台顶东北部陶管道(上为北)

台顶东北部据以往线索全面揭露陶管道1条,管道三列并排,大小口套接,南高北低,南北向延伸,管道南、北端均遭到后期破坏,未发现入水口。陶管普遍体量较大,截面呈梯形,管表面饰粗绳纹及瓦棱纹组合纹饰,不同位置的陶管在尺寸大小、管壁薄厚上有区别。陶管道为夯土夯筑过程中埋置,管道与夯土之间普遍有一层致密红褐色黏土,推测起到加固和防渗的作用。北端有一较晚夯土,覆盖于管口之上,推测管道后遭废弃(图3)。

图4 大台台顶西侧发掘区全景(上为东)

图4 大台台顶西侧发掘区全景(上为东)

台顶西侧先布设探沟一条,随后进行扩展发掘,目前基本将西侧现存壁面整体揭露(图4)。通过探沟发现夯土分为台基和地面两部分,台基壁面基本垂直于地面,夯层厚6-8厘米,地面以下夯层厚8-10厘米。夯土以上的堆积可分为6层,其中第4层出土宋元时期瓷片,第5层和第6层均含大量秦汉时期建筑材料残块,推测为台基上的建筑倒塌堆积。

图5 大台台顶西侧石铺道路(南-北)

图5 大台台顶西侧石铺道路(南-北)

图6 大台台顶西侧石砌地漏(西-东)

图6 大台台顶西侧石砌地漏(西-东)

探沟西端发现南北向石铺道路一条,宽约0.9米,北为断崖,南部遭到破坏(图5)。中段夯土地面上发现石砌地漏设施一处,平面呈正方形,边长1.2米,由多块长方形、梯形和三角形石板拼合而成,由四边向中间下倾,中间的正方形石板上发现方形孔洞(图6)。地面以下发现两列并排的陶管道1条,根据陶管扣合情况推测由北向南排水,管道南端遭到后期破坏,北端发现入水口。入水口由石砌水池及夯土上挖出的水沟两部分构成。水沟现存长约6.3、宽约1.5米,沟底由北向南倾斜向下。水池位于水沟西南部,底部斜铺石板,石板南端以凹槽连接两节陶管。

推测水由水沟流入水池,再由水池流入地下陶管道。水池和水沟交界处发现带有镂孔的方砖残块,可能起到过滤的作用。入水口、陶管道和石砌地漏共同构成一套较完整的排水系统,地漏位于入水口的下游,排入的污物由上游来水进一步较彻底的冲洗。

图7 大台台顶西侧排水设施及房间F1局部(南-北)

图7 大台台顶西侧排水设施及房间F1局部(南-北)

入水口水沟与夯土台基壁面平行,沟东壁贴砖并发现柱洞3个,推测沟与台基壁面之间为上有屋檐的走廊,走廊南端发现门道一处,门道以南夯土台基壁面向东凹进1.2米,门道西侧为厚约1.2米的夯土墙,台基凹进空间与夯土墙构成房间一处,编号F1,石砌地漏即位于F1内。F1东依夯土台壁面,朝向西,面阔约18米,由于西侧被完全破坏,进深不详,但据地漏西缘推测超过5米,东北角、西南角尚存墙面贴砖,地面未见铺砖痕迹(图7)。由F1地面上的堆积情况推测秦汉时期此处经历过两次改造。

图8 大台台顶西南角(西南-东北)

图8 大台台顶西南角(西南-东北)

最上层台基西侧壁面基本完整揭露,北部坍塌未发现明显拐角,南部拐角保存较好,现存壁面长约35米。台基西侧南部发现登台踏步,由空心砖铺成,亦经历改造。第一期排水设施(入水口-地漏-陶管道)完整揭露,南端陶管道被破坏,出水口位置不明。第二期排水设施(板瓦铺就明沟)北端破坏严重,向南延伸至踏步空心砖下改为暗渠。台基南侧发现陶管道出口一处,管道覆压于夯土下,端头、走向及功用尚不明(图8)。

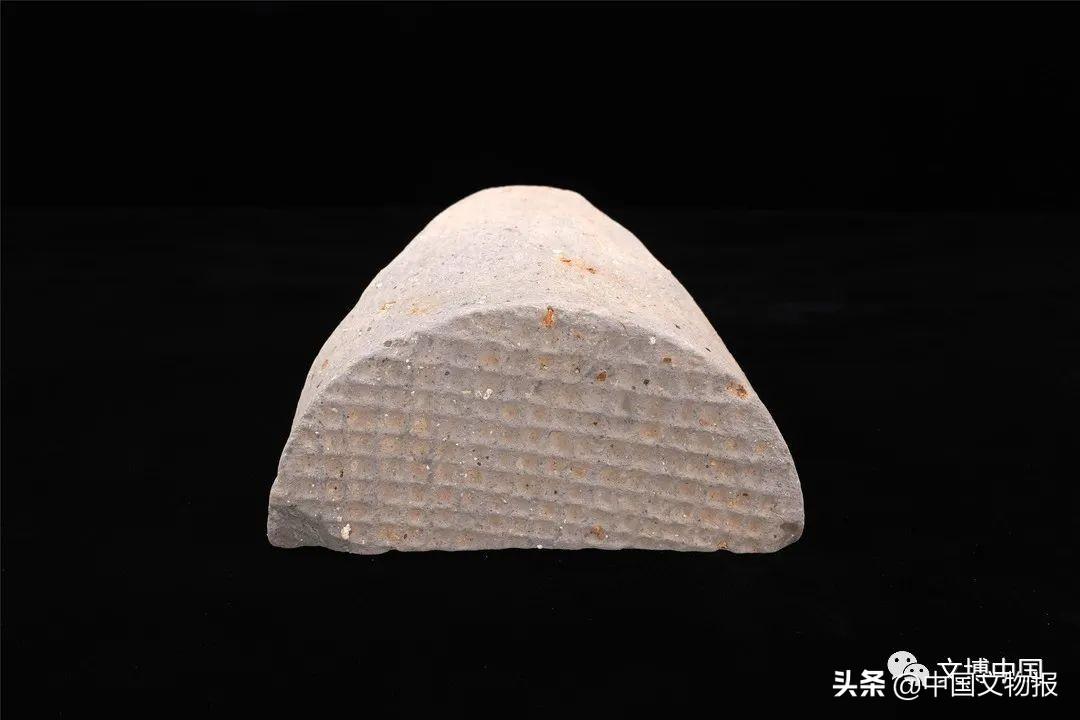

图9-15 出土建筑材料

图9-15 出土建筑材料

南坡通过探沟解剖发现夯层均为倾斜夯筑,推测与秦汉时期上山道路有关。夯土最底部的垫土层出土绳纹瓦片及半圆形素面瓦当残块,为探索山顶夯土建筑始建年代提供了线索。

台顶出土大量建筑材料,主要为饰绳纹和瓦棱纹的筒瓦、板瓦,“千秋万岁”文字和卷云纹瓦当,以及多种纹饰的铺地砖和经加工形状方正的石条、石块等(图9-15)。遗物年代为秦汉时期,应为台上及周围附属建筑所施用。由发掘情况,可知山顶存在一处大体量、高等级的高台式建筑。

二.台西头村东南地点

图16 台西头村东南发掘区全景(上为北)

图16 台西头村东南发掘区全景(上为北)

台西头村东南地点位于琅琊台大台东南方向,临近海岸,据大台台顶中心点约1100米。在先期进行的考古调查中,于沿海断崖上发现了一处陶片堆积,随即在其北部进行勘探,发现了大量瓦片堆积,推测与古代建筑有关。

发掘区选择在瓦片堆积密集区域,采用10×10㎡探方进行发掘。所在地形整体呈北高南低、西高东低状,发现的遗迹主要有建筑基坑、院墙基槽和渗水池等(图16)。

图17 台西头村东南建筑基坑JK1及南北排水沟(东-西)

图17 台西头村东南建筑基坑JK1及南北排水沟(东-西)

发掘区北侧发现一处建筑基坑(JK1),南北宽约5米,西部被现代建筑破坏,现存长度超过90米。基坑南北两侧沟内发现密集的瓦片堆积,部分板瓦、筒瓦保存完整且互相扣合,应为建筑塌毁的原生堆积。推测其上原有覆瓦两面坡顶的“檐廊式”建筑,建造方式为先在地面挖出基坑,后在基槽内回填垫土找平,并在垫土两侧留有排水沟,最后在垫土上修建建筑。建筑倒塌时,南北两侧房顶的板瓦、筒瓦等滑落于两侧沟内,部分塌落在垫土之上(图17)。

建筑基坑JK1东部被现代人类活动破坏,其东侧发现长方形建筑基槽一处,推测为一处院墙遗迹,遗迹濒临大海,现存其西南角。基槽内以碎陶片和土相间铺垫。JK1南侧发现一处圆形渗水池,以四块板瓦围拢而成,西侧发现卵石铺成的小块散水遗迹,面积约0.8平方米。另外,发掘区内还有多条南北向沟打破JK1。

图18-20 出土建筑构件及陶器

图18-20 出土建筑构件及陶器

出土遗物绝大部分为绳纹板瓦、筒瓦及半圆形素面瓦当等建筑构件,另有少量陶豆、鼎足等陶器残件,根据遗物特征推测建筑遗存年代为战国时期(图18-20)。

三、学术价值

通过持续工作,我们对遗址核心秦汉时期高台建筑的形制有了一定的了解,同时对山下濒海战国建筑的规模和年代有了初步的认识。

琅琊台遗址是山东沿海一处重要的周代至秦汉时期遗址,据文献记载与东周齐国“四时主”祭祀、越国北上争雄以及秦汉皇帝巡视等重要历史事件有关。

通过系统考古发掘,将逐渐揭示其真实面貌及历史内涵,从而为东周至秦汉信仰体系和国家祭祀制度的发展演变研究提供重要的新材料,同时为琅琊台遗址保护规划制定提供更为详实的依据。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

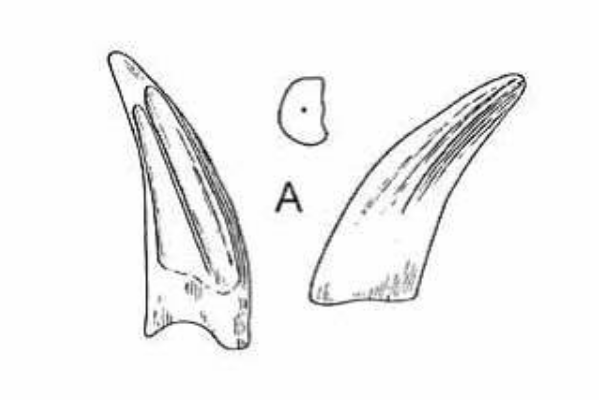

小型食肉恐龙:欧爪牙龙 身长2米(仅3颗牙齿出土)

欧爪牙龙是虚骨类恐龙,它诞生于白垩纪的末期,第一批的欧爪牙龙化石出土于葡萄牙,不过并不是非常多且完整,当时只有小小的3颗牙齿化石。欧爪牙龙的体型并不大,体长只有短短的2米,但是它却是凶猛的肉食恐龙。欧爪牙龙的种属分类我要新鲜事2023-05-08 10:45:230000古代哪省的人最喜欢斗鸡?斗鸡时想出一损招,绝对让对手的鸡胆怯

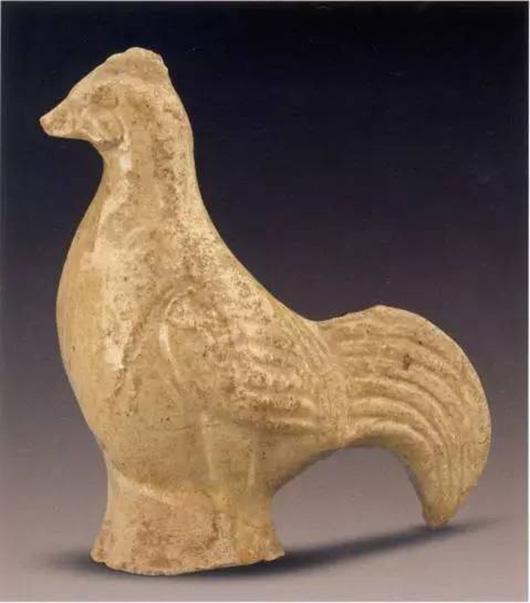

古人为何更喜欢养公鸡?本文作者倪方六继上篇说鸡的,这里再来聊聊嘴。这是我将在今天见报的《北京晚报》上的“一方钩沉”专栏稿的部分内容。从史料所记来看,中国古人更爱公鸡。为什么?(陕西出土唐代上釉陶公鸡)在古代,鸡的用途远比现代丰富,最典型的是报时与斗鸡,而这两项都是母鸡所不具备的。当然,最主要的,古人把公鸡当成一种娱乐工具,“斗鸡”即是公鸡娱乐化的表现。我要新鲜事2023-05-27 10:03:290000马王堆发现“湿尸”,考古队却无人敢动,盗墓贼不屑:让我来

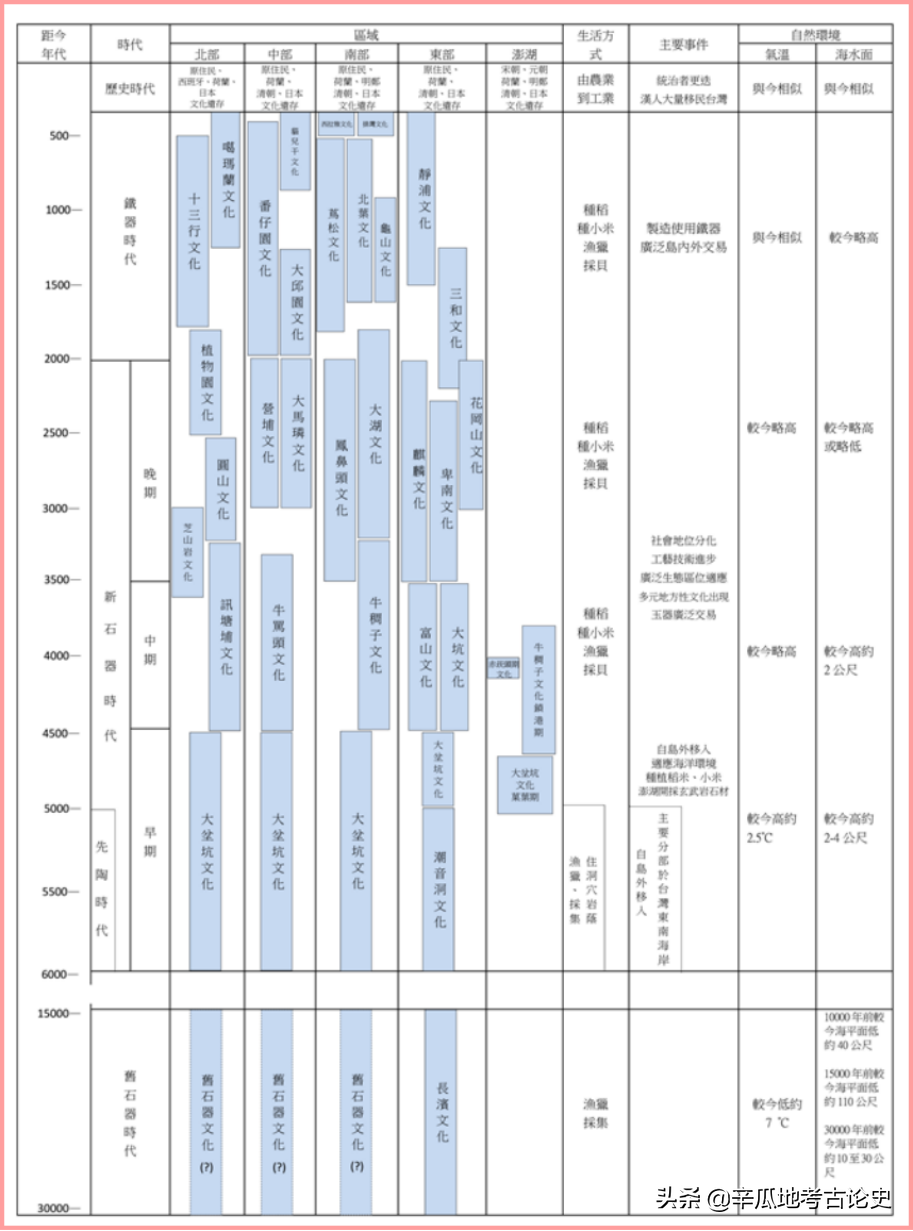

我要新鲜事2023-08-05 19:52:500000从八仙洞的考古发现论东南亚洲旧石器晚期文化的几个问题

我要新鲜事2023-05-29 13:39:190000盗墓者盗走随葬品,却没有摸走随身之物,考古人员清理时发现意外

江西明宁献王朱权墓考古本文作者倪方六先说几句本文要聊墓主的史话朱棣的“靖难之变”能够成功,能够坐上皇位,与其第十六弟、宁王朱权的鼎力相助分不开。没有朱权参与,拥有皇权的建文帝朱允炆不可能输给四叔的,至少朱棣夺权不会那么顺利。朱权是被朱棣诱骗入燕营,并许诺事成以后“中分天下”。但朱棣当上了皇帝后绝口不提此事,朱权也不敢问,请求改封也未能如愿。我要新鲜事2023-05-26 20:53:490000