十大考古参评项目 | 广东黄埔陂头岭遗址

发掘单位 广州市文物考古研究院

项目负责人 张强禄

陂头岭位于广东省广州市黄埔区龙湖街黄田村西北,处于规划中的中新广州知识城环九龙湖总部核心经济带的中心位置。陂头岭大致呈南北走向,由南北两个小山岗相连组成,北部小山岗海拔60.6米,南部小山岗海拔62.4米,其周边多为农田、水塘和低矮丘陵。

2016年6月至2017年3月,为配合知识城中部雨洪蓄调工程(一期)项目建设,经报国家文物局批准,广州市文物考古研究院对陂头岭遗址涉及施工区域的北坡和东北坡进行了抢救性考古发掘,发掘面积2000平方米,清理战国晚期墓葬19座、西汉早期(即南越国时期)墓葬2座,出土文物66件(套)。

2020年10月,由于知识城中部雨洪蓄调工程(一期)项目规划进行了调整,陂头岭要被全部挖除,经报国家文物局批准,广州市文物考古研究院对陂头岭遗址进行了第二次抢救性考古发掘工作。遗址残存面积约9900平方米。截至2021年7月,实际考古发掘面积约4000平方米,共清理墓葬68座,灰坑383个,柱洞151个,灰沟14条。目前已可以明确,陂头岭遗址存在新石器时代晚期至夏商之际和战国中晚期至西汉南越国早期这两个时期的文化遗存。其中,新石器时代晚期至夏商之际有墓葬7座,灰坑375个,柱洞132个,灰沟14条;战国中晚期至南越国时期有墓葬36座,灰坑8个,柱洞19个。另有明清时期墓葬25座。共出土文物669件套。现就两期遗存进行扼要介绍。

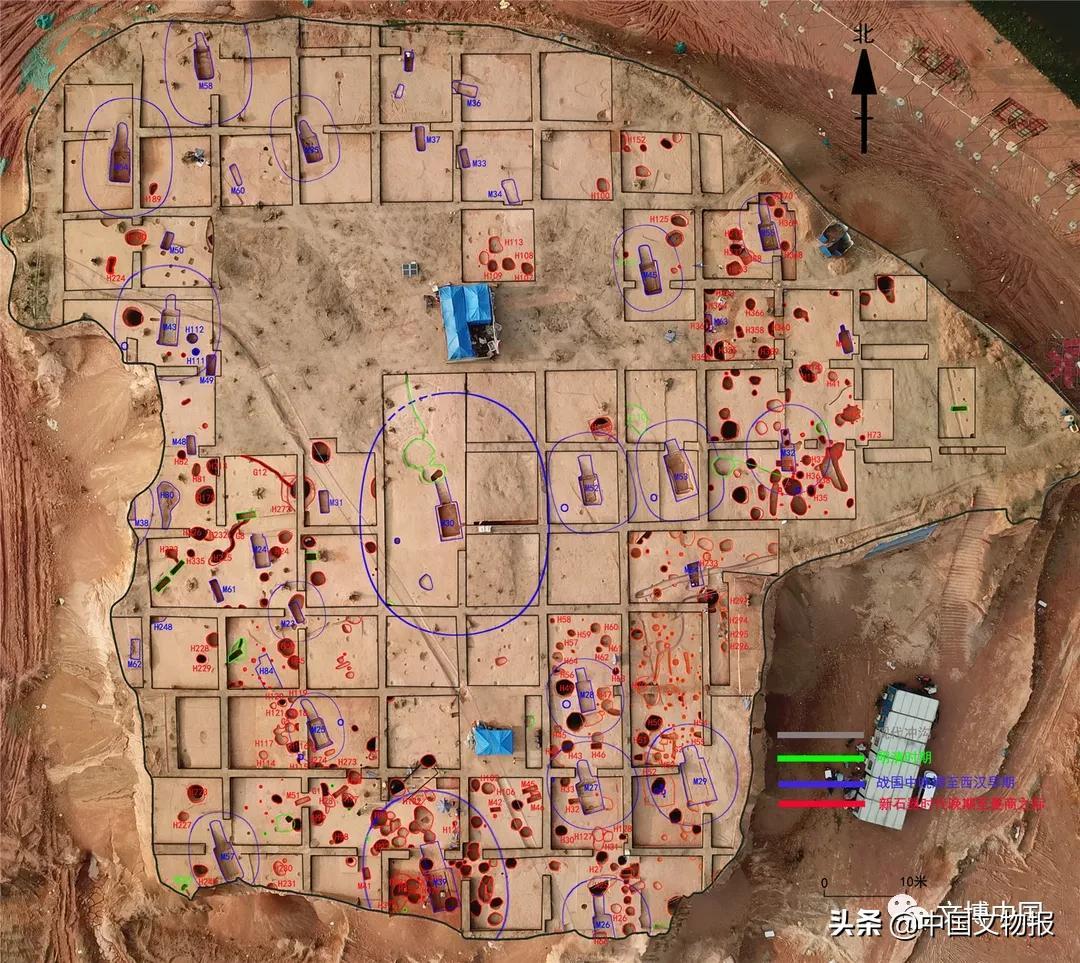

图 1 陂头岭遗址遗迹单位分布示意图 红色为第一期文化遗存,蓝色为第二期文化遗存,蓝色圈表示墓葬封土的范围

图 1 陂头岭遗址遗迹单位分布示意图 红色为第一期文化遗存,蓝色为第二期文化遗存,蓝色圈表示墓葬封土的范围

一新石器时代晚期至夏商之际居住生活类遗存

本期遗存包括窖穴、灰坑、柱洞等遗迹,为居住生活类遗存,数量众多,几乎遍布陂头岭现存区域,尤以中南部分布最为密集(图1)。也有极少量墓葬,属于陂头岭遗址年代最早的遗迹单位,但在本期不占主要地位。这一期的遗存原分布范围应超过10000平方米,现存面积约为7300平方米。

这一期遗存中,以储藏性质的窖穴最为令人瞩目。我们将遗址内的圆形筒状、深度超过1.0米的灰坑暂定为窖穴。尽管以1.0米为限,但大量的窖穴深度一般在3.0米以上。因其形状圆整,深度较深,我们推测它们最初应作为窖穴使用,废弃之后用来处理生活废弃物。目前,已确认有70座窖穴,主要分布于发掘区南部和东部。这些窖穴,坑壁清楚,底部较平,废弃后的堆积丰富、分层清晰,在其堆积内往往有大块陶片,且可拼合,这在岭南非常难得(图2)。其中,H4是目前确认最大的窖穴,其平面近圆形,最大径3.37米,深达5.80米,其废弃后的堆积可细分为53层(图3)。在H4的第④层,还发现了包含明显的炭化稻在内的丰富的植物遗存(图4)。陂头岭遗址H4是目前岭南地区考古发现的规模最大的新石器时代晚期窖穴,通过其宏大体量不难推测当时陂头岭先民生产力的发展水平,而且可以想见其社会物产与储备的丰富程度。另外,炭化稻的发现亦成为了解先民生业状况的直接证据。

图 2 H50第⑥层所出的大块陶片

图 2 H50第⑥层所出的大块陶片

图 3 H4的剖面

图 3 H4的剖面

图 4 H4第④层所发现的炭化稻

图 4 H4第④层所发现的炭化稻

第一期遗存的出土文物以陶器为主,主要为夹砂黑胎的釜(图5)、罐、豆、支座等,其次是泥质陶豆(图6)、盘、罐等,也有少量的石器。

图 5 第一期遗存所见残夹砂陶釜(H66④:1)

图 5 第一期遗存所见残夹砂陶釜(H66④:1)

图 6 第一期遗存所见陶豆(M45:1)

图 6 第一期遗存所见陶豆(M45:1)

二战国中晚期-南越国时期的墓葬

陂头岭遗址战国中晚期-南越国时期的墓葬目前确认有36座,几乎遍布整个发掘区(图1)。原分布范围应超过20000平方米,现存面积约9000平方米。结合2016-2017年发掘成果来看,这一期的墓葬可以明显分为小型和大中型两大类:

小型墓葬,主要分布在发掘区北部,东西向和南北向均有,均为长方形竖穴土坑墓,地表封土不明显,不带墓道,墓坑底部不铺石子或河沙,个别可见棺或椁的板灰痕。

图7 M25(底铺石子越人墓)及其祭奠坑

图7 M25(底铺石子越人墓)及其祭奠坑

图8 底铺河沙的M27(白色部分为河沙)

图8 底铺河沙的M27(白色部分为河沙)

图9 M39椁顶出露全景照(条状为青膏泥)

图9 M39椁顶出露全景照(条状为青膏泥)

图10 M30全景照及盗洞(红圈处)

图10 M30全景照及盗洞(红圈处)

大中型墓葬,主要分布在发掘区中部和中南部,均为南北向,并且都是带墓道的“凸”字形竖穴土坑木椁墓,似以山顶M30为中心成排成列顺山势南北向有序分布(图1)。地表封土明显且保存较好,封土边缘多置有至少1个祭奠性质的完整陶瓮(图7),以较大型的米字纹陶瓮占绝对多数。值得指出的是,墓葬有明显封土和封土边缘埋有祭奠性质的陶瓮,在广州市均为首次发现。在有些墓坑底部铺垫石子(图7)或河沙(图8)成为椁床,有的椁底下和顶板上似铺设一层青膏泥(图9)。

图 12 M25所出陶瓿(M25:15)

图 12 M25所出陶瓿(M25:15)

图 11 M39所出米字纹陶瓮(M39:1)

图 11 M39所出米字纹陶瓮(M39:1)

可能由于地表封土明显的缘故,大中型墓葬悉数被盗,且均为早期被盗(图10)。墓室内劫后余存的随葬品均为陶器,以米字纹、方格纹、弦纹、水波纹以及素面的硬陶瓮、罐、瓿、盂、盒、杯为主,也有少量泥质软陶的罐和瓿,具有典型的越文化特征(图11、12)。

三陂头岭遗址两期遗存的重要学术价值

陂头岭遗址第一期遗存中,窖穴类遗迹数量众多、分布密集、形制规整、堆积丰富,是继2017年黄埔汤村茶岭遗址和甘草岭遗址之后的又一次重要发现,但数量、规模、密集程度又远超后者,为岭南地区同时期考古学文化遗存所罕见。这批窖穴遗迹对研究当时的生产力发展水平、早期农业的生产规模和社会发展阶段等都具有重大学术意义。

陂头岭遗址第二期遗存所发现的战国中晚期至南越国时期墓群,以大中型墓为主体,以M30为中心,朝向一致且成排有序分布,小型墓则分布在遗址边缘地带,显示出这是一处有规划的、以埋葬高等级越人为主的墓地。它是目前岭南地区发现的数量最多、规模最大、封土保存最为完整的高等级越人墓地。其中,位于山顶的M30,地表封土南北长约30米、东西宽约25米、残高约1.2米,是岭南地区目前所知封土保存最为完整、封土保存规模最大的战国晚期墓葬(图13、14)。地表有相对高大的封土、墓葬顺山体走势排列、墓穴埋深较浅、墓坑底铺石床等具有明显江浙土墩墓的遗风,反映出强烈的越文化的族属特征。而部分大中型墓葬的棺椁设置由可看到岭北楚文化的影响,反映出楚越交融的态势。所有这些发现都为重构岭南早期历史,尤其是回答“何以南越国”、“何以广州”等问题提供了更为丰富、更为鲜明的资料。

图 13 M30封土的范围(侧拍)

图 13 M30封土的范围(侧拍)

陂头岭遗址发现的两期文化遗存,不仅是广州地区的重要考古发现,也是珠江三角洲乃至岭南地区至为重要的考古发现,再一次刷新了我们对中新广州知识城范围史前至西汉早期遗存丰富程度以及这一区域在粤港澳大湾区乃至岭南地区历史地位的认识,也为探寻秦定岭南之前的古番禺提供了重要线索。本次考古发现对于珠三角乃至岭南地区新石器时代晚期到南越国时期的历史文化研究具有重大价值,尤其为阐释早期岭南中国化的历史进程提供了十分重要的实物资料。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

禄丰龙:亚洲出土的唯一板龙科恐龙化石(体长6米)

禄丰龙是一种原蜥脚类的板龙科恐龙,体长只有6-7米,诞生于1.9亿年前的侏罗纪初期,第一批化石是在中国云南省禄丰县发现的,因此才以此得名。禄丰龙的化石中发现了一块罕见的保有蛋白质的恐龙化石,其中血管和神经都能够看到。禄丰龙的体型我要新鲜事2023-05-09 10:29:3600012022十大考古终评会开始!点名称,看遗址!

#2022十大考古#阳春三月,雾尽风暖,百花将灿,年年此时,共襄盛举,2022年度全国十大考古新发现终评会已拉开帷幕!现场盛况2023年3月27日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现终评会在京举行。入围终评的22个候选项目将由汇报人在终评会上进行宣讲推介,专家学者投票选出2022年度全国十大考古新发现。我们将齐聚一堂,见证10项新发现的诞生!我要新鲜事2023-05-06 11:12:450004夏王朝的考证:气候学家发现证据 与史书记载高度一致

20世纪初,夏商周断代工程的阶段性报告公布后,美国汉学家倪德卫在《纽约时报》上发表了一篇文章,预测国际学术界将对该报告进行激烈争议。西方学者普遍否定夏朝的存在,主要原因是缺乏考古证据和相关的史书记载。然而,现代科学研究表明,夏朝的存在是可以通过气候证据得到证实的,这使得西方学者的怀疑变得站不住脚。一、西方学者否定夏朝的原因我要新鲜事2023-09-21 19:22:470000三星堆:对古蜀文明的重新认识

1986年,三星堆两个商代大型祭祀坑的发现,上千件稀世之宝赫然显世,轰动了世界,被誉为世界“第九大奇迹”。它不仅向我们揭示了三千多年前古蜀王国绚丽多彩的社会生活情形,展现了一个湮没的内陆农业文明的辉煌,让我们对神秘的古蜀文化有个新的再认识。同时又给众多考古学家和历史学家带来了一系列的历史难解之谜。(一)、中心文化区之外的灿烂文化我要新鲜事2023-05-25 15:29:390000费孝通:“文化自觉”与中国学者的历史责任

10年前教育部让我在“21世纪婴幼儿教育与发展国际会议”上讲话。从那时候起我就在思考如何着手从小培养出适合于在21世纪世界里生活的人。人造下了世界,人还必须同时造就能在世界里生活的人,这就是我们教育和培养人的工作,这是我们的历史责任。0000