张朝枝 | 从冲突到共创:世界遗产与旅游关系的50年变迁与反思

1972年,《保护世界文化和自然遗产公约》正式通过,在这个催生世界遗产概念的历史性文件中,把旅游描述为世界遗产 的“威胁”:“文化遗产和自然遗产中受到下述严重的特殊危险威胁……这些危险是……大规模公共和私人工程、城市或旅游 业迅速发展的项目造成的消失威胁”(第十一条)。

2021年,联合国教科文组织世界遗产中心发布的《新冠肺炎疫情下的世界遗产》中表示,疫情导致世界遗产地旅游大幅萎 缩,遗产地仪式、典礼等非物质文化遗产实践也大量搁置,严重影响了遗产地社区的文化传承。显然,没有旅游对于世界遗产也 被视为一种“威胁”。

因此,是时候重新反思世界遗产与旅游的关系,为下一个50年世界遗产与旅游的关系进行再定位。

一、世界遗产与旅游关系过去50年的回顾

关于世界遗产与旅游的关系,在《保护世界文化和自然遗产公约》颁布之前,联合国教科文组织1962年发布的《关于保护景观和遗址的风貌和特性的建议》提出:“(遗产的)校外公共教育应是新闻界、保护景观和遗址或保护自然的私人组织、有关旅游机构以及青年或大众教育组织的任务”,即“旅游要为遗产教育服务”。

1972年,《保护世界文化和自然遗产公约》正式诞生,同时也正式提及旅游业给遗产带来的影响,并将旅游视为遗产保护的威胁(第十一条),在同年通过的《关于在国家一级保护文化和自然遗产的建议》文件中,联合国教科文组织进一步强调“涉及文化和自然遗产的旅游发展计划的制订应审慎进行,以便不影响该遗产的内在特征和重要性”(第十五条)。1976年通过的《关于历史地区的保护及其当代作用的建议(内罗毕建议)》同样要求“各成员国及有关团体……还应做出规定,采取措施消除因旅游业的过分开发而造成的危害”(第三十一条)。由此可见,《世界遗产公约》颁布之初,旅游被视世界遗产保护的对立面,被视为一种“威胁”。

1997年,《实施世界遗产公约的操作指南(1997)》首次正面讨论如何进行世界遗产地的旅游发展与规划。随后,ICOMOS通过《国际文化旅游宪章》,不再将旅游看作是被迫容忍的业务,转而更关注旅游发展的正面影响,并以“促进和鼓励旅游业”“促进和鼓励保护遗产各方和旅游业之间的对话”,在处理旅游利用与遗产保护的矛盾问题上,与过去的“禁止”“限制”“监督”“预防”等手段相比,更注重可持续的“规划”“管理”和负责任的“推广”。在对待游客方面,与单纯的“劝阻”和“教育”相比,《国际文化旅游宪章》提出通过“阐释”与“演示”等适当、启发性的计划促进和鼓励高度的公众意识,旅游被逐渐认可为世界遗产保护的一种形式。

2002年,UNESCO发布《世界遗产地旅游管理的实践手册》,不仅辩证分析了旅游可能带来的环境影响和经济与文化影响,还着重阐释了游客、东道主社区这两大参与者与其他利益相关者之间的关系,强调他们同样是遗产地旅游发展中的重要参与者,只有充分尊重与协调各方的权益,才能保证遗产地保护与管理进程的顺利进行,将旅游与世界遗产的“双刃剑”关系进行了系统阐述。2017年,UNESCO《实施世界遗产公约操作指南(2017)》首次要求将世界遗产地游客管理状态纳入世界遗产地年度报告的评估范围。

二、过去50年世界遗产与旅游关系的反思

回顾过去50年历史,因联合国教科文组织及其咨询机构对世界遗产“利用”的定位由“展示”向“阐释”转化,旅游之于世界遗产的地位也逐渐由“威胁”转变为“利用”,再到“一种保护形式”,进而逐渐地被客观地理解为“双刃剑”关系。

不难发现,过去50年我们对世界遗产与旅游关系的定位虽然在变化,但对世界遗产与旅游的本质认识没有变化,即把遗产看成一种意义固定的客观存在,将旅游视为对遗产的一种单向的利用形式。因此旅游可能是世界遗产的“威胁”,也因此需要加强管理。

但是,人们对世界遗产的认识在改变。随着世界遗产数量的快速增长和类型的不断丰富,从精美的宫廷建筑到简朴的地方民居,从壮美的自然景观到多样的生物栖息地,世界遗产的类型几乎无所不包,世界遗产似乎不再是“稀缺、罕见”的文化与自然遗存。同时,世界遗产的突出普遍价值(OUV)普适标准与地方文化多样性之间的冲突、世界遗产保护与社区发展之间的冲突以及世界遗产认定日益政治化的趋势,人们开始反思评选世界遗产的标准到底是什么。此外,当主权国家之间申报世界遗产的竞争日益激烈时,越来越多的民众不再简单地将世界遗产视为一种客观存在的保护对象,而是更多地赋予其国家与民族身份认同的情感与意义,对旅游者而言,世界遗产也远非一个被参观的对象那么简单。

同样,人们在世界遗产地旅游的方式也在变化。社交媒体的快速发展使世界遗产旅游不再是一个单向的游客参观过程,游客到世界遗产地参观游览,然后在具有标识意义的地方拍照发到社交媒体,再与朋友点赞互动,这才算完成一个完整的旅游体验过程。在这个过程中,旅游者并不一定会按官方的“突出普遍价值”去理解与体验世界遗产,而是通过社交媒体去重新解构世界遗产的价值与意义并广泛传播,如故宫的猫、西安的胖妞。此时,旅游活动已经不再是简单地对世界遗产的直接消费利用,其实质已经是与世界遗产的一种价值共创。

因此,社交媒体被旅游者广泛使用的背景下,旅游与世界遗产已经不再是简单的利用与被利用关系,而是越来越多地成为旅游体验共创和遗产价值共创的关系。

三、新时期世界遗产与旅游关系的展望

随着大众旅游时代的到来,经济性和大众性成为旅游活动的突出特征。旅游已经成为世界遗产地促进经济增长和保障当地可持续生计的重要手段。与此同时,以社交媒体为代表的新技术广泛使用,各种世界遗产地的相关文创产品层出不穷,严肃的世界遗产与普通大众之间的距离不断缩小,旅游者不断借助社会媒体进行价值重构与传播,如世界遗产地各种款式的文创雪糕推动世界遗产融入人们的日常生活,正深刻地影响世界遗产与旅游的关系。

疫情让旅游停摆的同时,也让世界遗产地管理者前所未有地意识到了旅游的重要性,不仅是经济意义的重要,更包括对当地社区遗产传承者的重要性,对遗产价值传播的重要性,甚至对世界遗产存在的意义的再认识。

此外,近年来不同国家通过世界遗产来彰显民族文化自信和文化认同的诉求日益明显,世界遗产已经逐渐成为国家和民族建立身份认同的重要载体,而旅游恰好成为利用这一载体进行展演的最好形式。这也意味着我们赋予世界遗产新的职能时,也赋予了旅游新的功能。

因此,未来世界遗产与旅游的关系将超越“利用”与“阐释”的关系定位,在“共创”中不断发展。

作者:张朝枝

作者单位:中山大学旅游学院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

中加马门溪龙:亚洲最大的恐龙(长35米/出土于新疆)

中加马门溪龙是一种蜥脚亚目下的马门溪龙科恐龙,诞生于1亿5000万年前的侏罗纪末期,根据它最长的颈椎骨可以预估它的体长可能达到了35米,属于超巨型恐龙的一种,是最大的中国恐龙,第一批化石出土于中国准噶尔盆地。中加马门溪龙的体型我要新鲜事2023-05-10 13:43:160000埃及新发现3500前木乃伊,金字塔以前古埃及贵族怎么下葬?

古埃及早期墓葬风俗本文作者倪方六近日埃及考古又有新的发现,在距今约3500年古埃及墓穴石棺中,发现了两具保存完好的木乃伊,是祭司和他的妻子。据埃及官方人士对媒体称,此墓位于埃及南部城市卢克索,在尼罗河西岸,靠近国王谷,年代可追溯到第18王朝。该古墓室很漂亮,有一千多个雕像以及描绘法老家族的彩色绘画,随葬有很多古董珍宝,石棺装饰也十分精美。我要新鲜事2023-05-26 23:08:280000蒋乐平|钱塘江流域的早期新石器时代及文化谱系研究

点击上方蓝字关注我们!2019年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校专家简介蒋乐平研究员浙江省文物考古研究所浙江省文物考古研究所研究员,主要从事新石器时代考古的发掘与研究工作,曾主持发掘上山、跨湖桥、荷花山等重要遗址。具代表性著作有《跨湖桥文化研究》、《浦江上山》等;论文有《钱塘江流域的早期新石器时代即文化谱系研究》、《上山遗址出土的古稻遗存及其意义》等。我要新鲜事2023-05-26 06:20:490001埃及艳后死后尸体如同少女 原因究竟为何(埃及秘术)

埃及毒蛇的特殊毒素可以让人死后保持容颜。古埃及比较有名的一个艳后,克利奥帕特拉在公元前30年自杀,而她在死亡的时候居然是用一条毒蛇,更让人震惊的是她的尸体保持着少女一样的容貌,克利奥帕特拉的自杀事件都被考古学家们牢记,并且在最近这些年进行研究后有所结论。他们发现克利奥帕特拉在死之前用到的毒蛇,被称之为埃及眼镜蛇。这种蛇类的毒素中有一种物质叫做海水鱼毒素。毒性之强可以让人瞬间就死亡。埃及艳后我要新鲜事2023-08-12 21:16:570001「考古词条」新石器时代 · 三元宫遗址

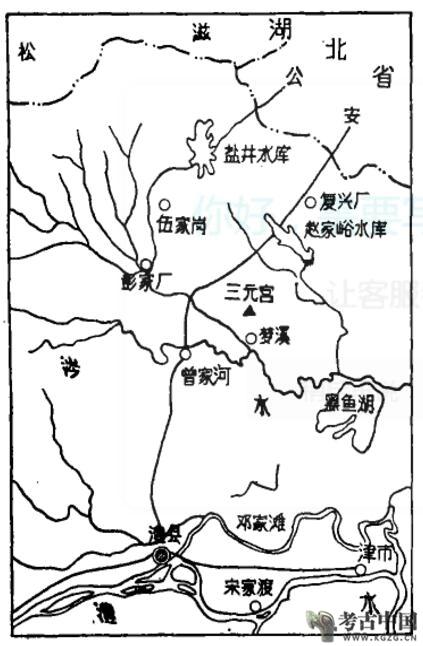

▲三元宫遗址位置示意图中国长江中游新石器时代大溪文化和屈家岭文化的遗址。位于湖南省澧县城北16公里处,地处洞庭湖沉积区──澧阳平原的最北边缘。▲M16发掘现场图1967、1974年湖南省博物馆主持发掘。该遗址对于了解大溪文化和屈家岭文化的分布、地区特点以及相互关系,提供了重要资料。▲盂形器我要新鲜事2023-05-28 09:32:260001