十大考古参评项目 | 四川稻城皮洛遗址

发掘单位 北京大学、四川省文物考古研究院

项目负责人 何嘉宁

青藏高原平均海拔4000米以上,有“世界屋脊”、“地球第三极”的美誉。高寒缺氧的气候条件对古人类生存构成了严峻的挑战,对青藏高原征服及适应进程也始终是困扰国际学术界的重要课题。

为进一步探索古人类征服青藏高原的历史过程,2019年以来,四川省文物考古研究院组织专业团队在川西高原展开旧石器时代考古专项调查工作,于2020年5月份调查发现皮洛遗址。经国家文物局批准,2021年4月底四川省文物考古研究院联合北京大学考古文博学院对皮洛遗址进行主动性考古发掘。考古队克服高原低压、缺氧、极端天气频发等恶劣气候条件,经过6个多月的辛苦发掘工作,到11月初第一阶段野外发掘工作圆满结束。

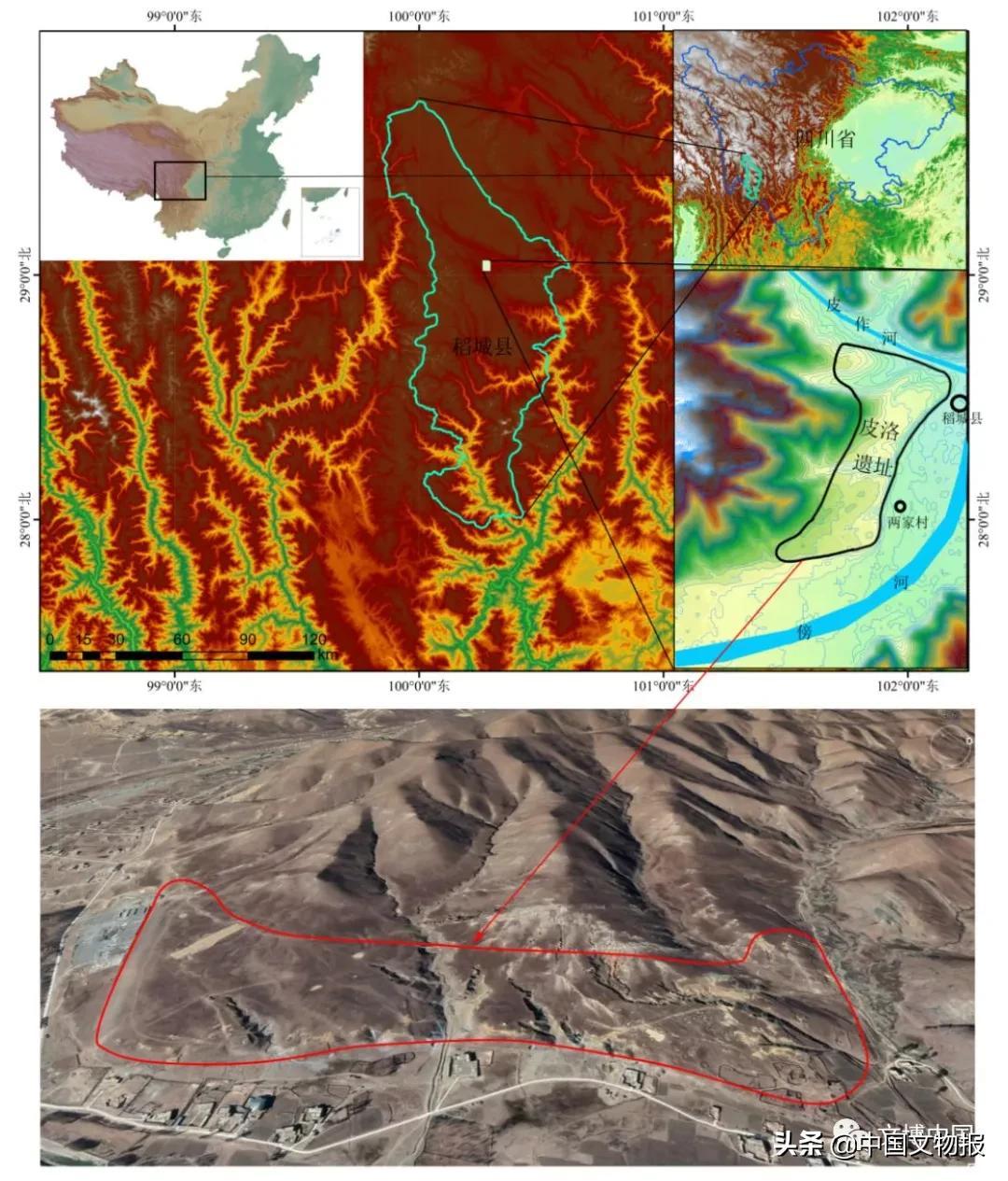

皮洛遗址位于四川省甘孜藏族自治州稻城县,东距稻城县城约2公里,平均海拔超过3750米,地处金沙江二级支流傍河的三级阶地上。遗址南北长约2000米,东西宽约500米,总面积约100万平方米。

皮洛遗址地理位置图

皮洛遗址地理位置图

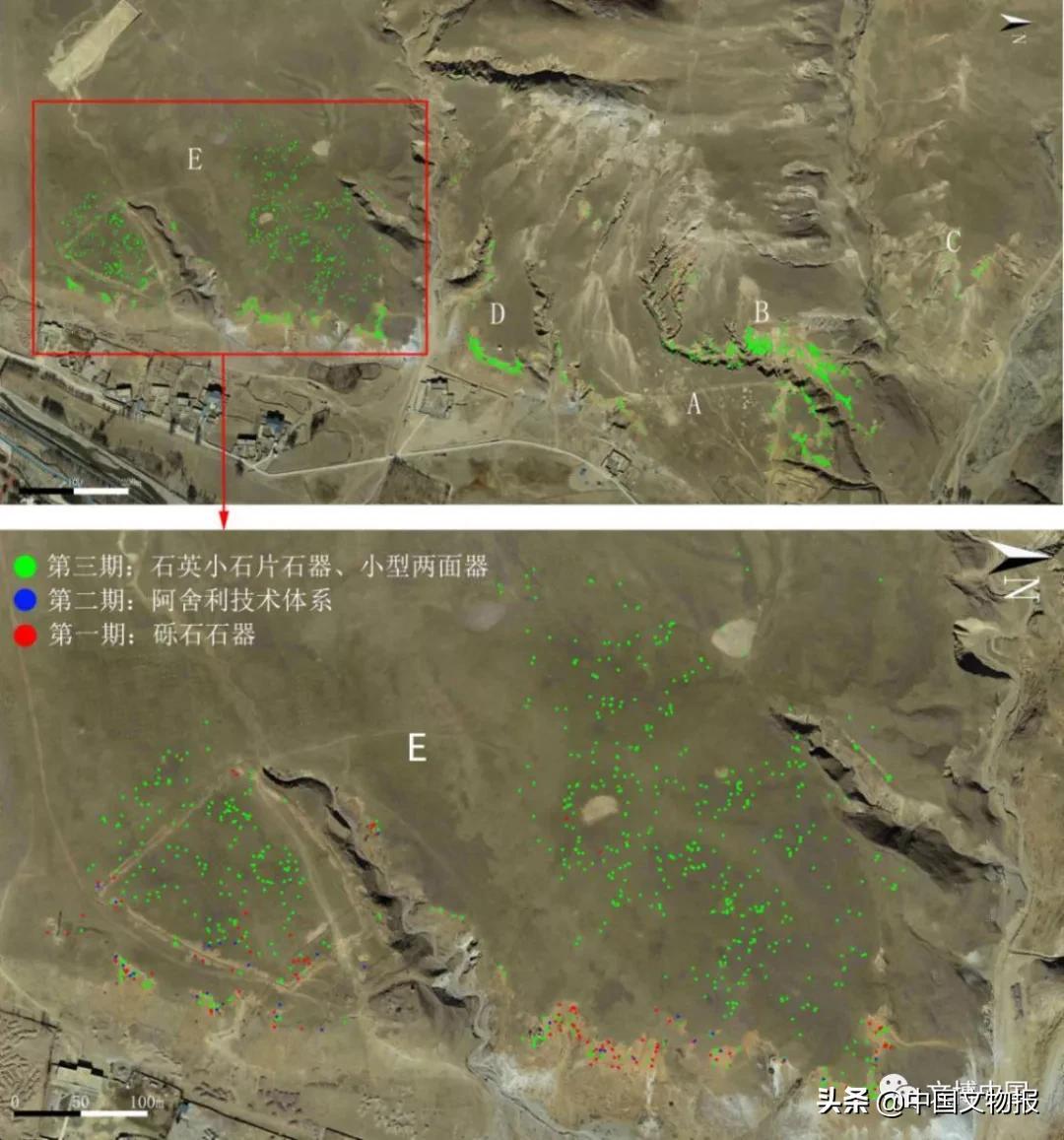

遗址建立了科学的地表采集系统,详细记录地表所有典型石制品的类型、风化磨蚀情况和三维坐标,极大地填补了发掘面积有限的不足,系统地还原了整个遗址范围内不同时期遗物的空间分布状况,目前已采集典型石制品3000余件。

遗址地表采集系统

遗址地表采集系统

本次发掘200平方米,采用水平层与文化层相结合的方式,在5m×5m的大探方内布设1m×1m的小方进行精细化操作,对所有编号标本拍照、记录三维坐标和产状,对长度在2cm以下的遗物按照小方进行收集,还对遗物分布密集的水平层进行了三维摄影建模。

多学科综合研究(古DNA、年代学、环境考古、第四纪地质) 多学科综合研究

多学科综合研究(古DNA、年代学、环境考古、第四纪地质) 多学科综合研究

在发掘过程中,团队注重对残留物、土壤微结构等分析样品的现场采样,在发掘过程中和结束后,来自不同学科的团队成员多次组织现场综合分析讨论,并在剖面上统一采集光释光测年样品、古DNA样品以及粒度、磁化率、孢粉等古环境研究的样品。

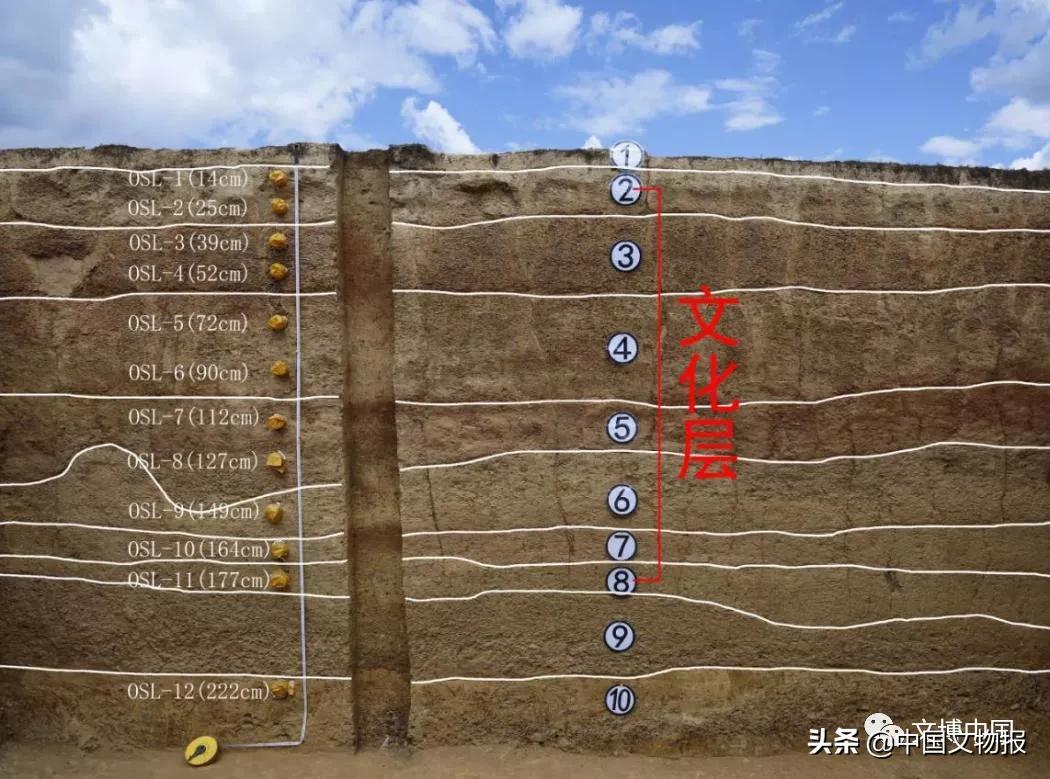

遗址地层堆积厚约2米,可划分为8层,其中第①层为草皮,②-⑧层均为旧石器时代文化层,呈现出红-黄土交替的特征,反映了气候的冷暖波动。初步的光释光测年结果显示,遗址上部地层的年代不晚于距今13万年。

遗址地层标准剖面

遗址地层标准剖面

本次发掘揭露出多个古人类活动面,出土编号标本7000余件,均为石制品,其中打击痕迹明确的人工制品占4成多,包括石核600多件,石片近700件,工具500余件,断块近800件,残片600余件,使用砾石近50件,及近4000件人工搬运的砾石,还发现1件具有人工刻划痕迹的岩块。

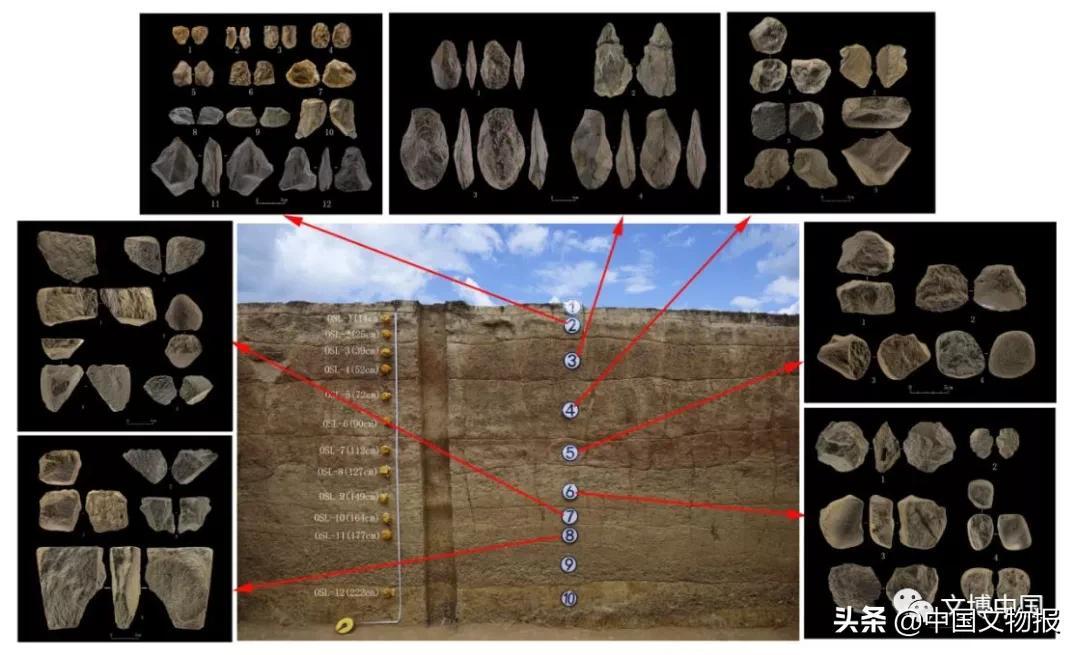

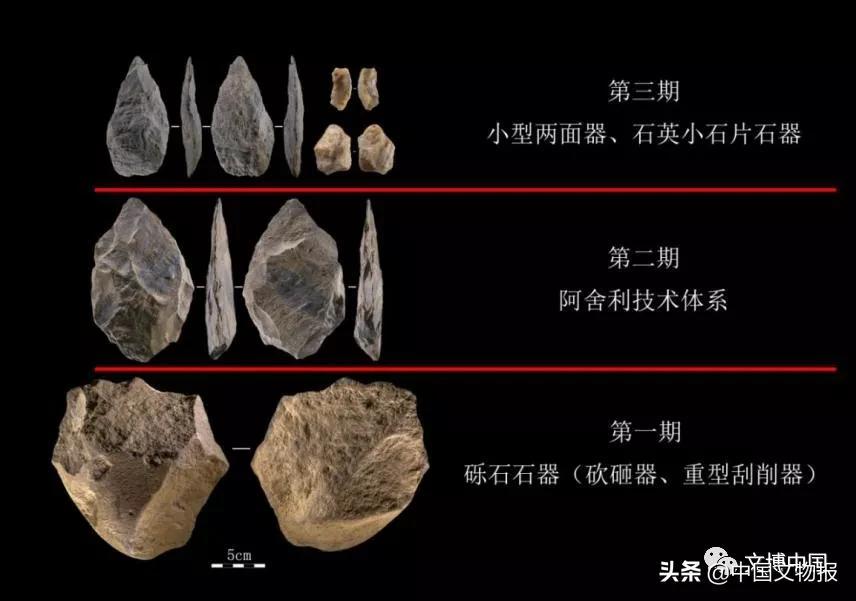

根据地层关系、堆积特征和遗物发现情况可以大致将七个地层的发现分为三期:

地层⑧-④层主体为砂岩石核-石片石器,剥片策略简单,工具组合以边刮器、凹缺器、锯齿刃器、砍砸器等为主;

地层③层新出现了以板岩为主要原料制作的精致的手斧、手镐、薄刃斧等器物类类型;

②层剥片程序更加复杂的石英小石核数量增加,两面加工的工具尺寸缩小;

整体构成了一个罕见的旧石器时代文化“三叠层”。

地层及部分遗物

地层及部分遗物

地层出土遗物分期

地层出土遗物分期

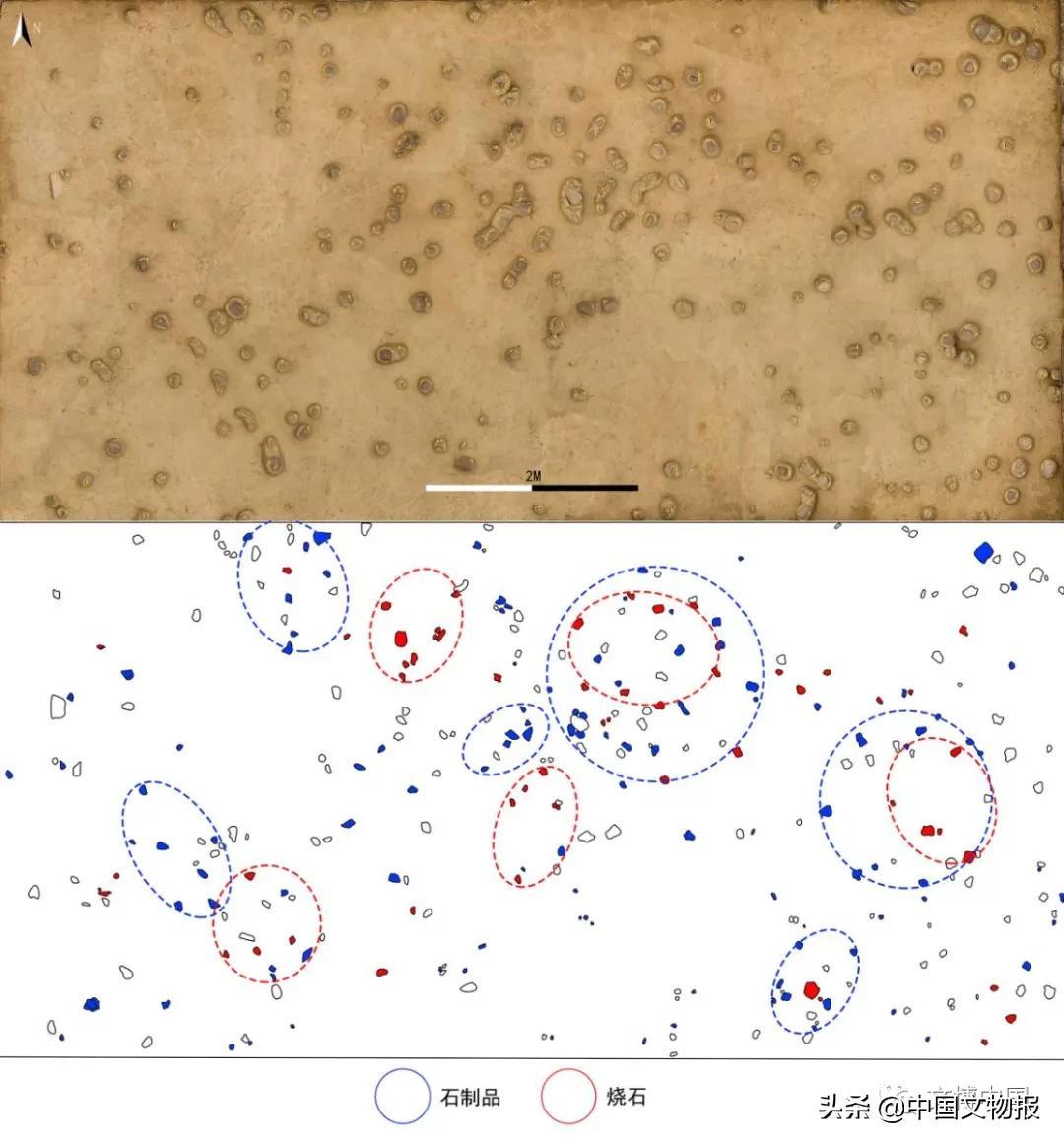

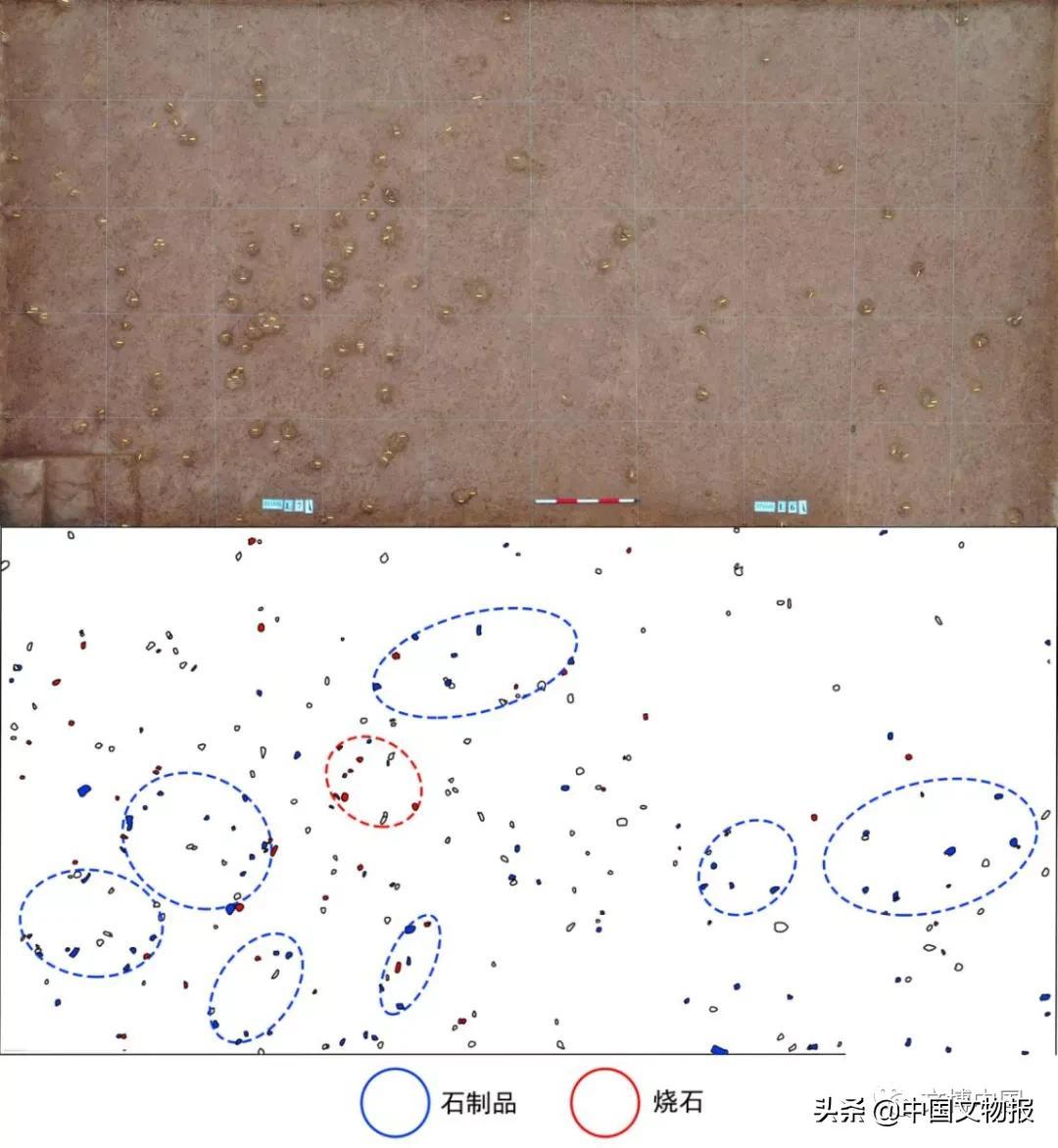

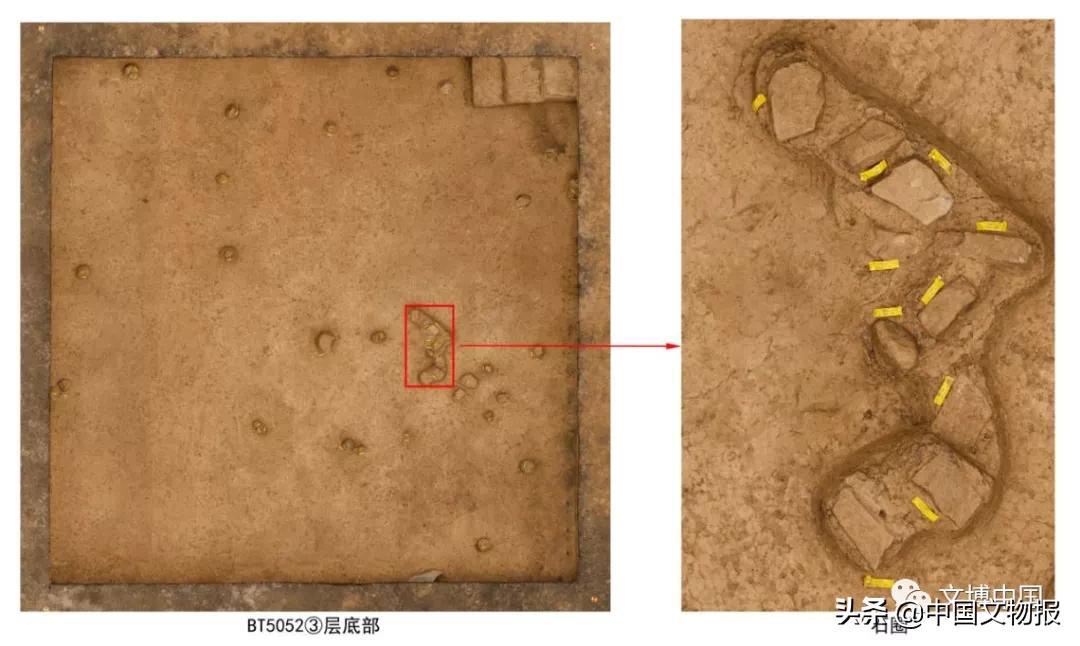

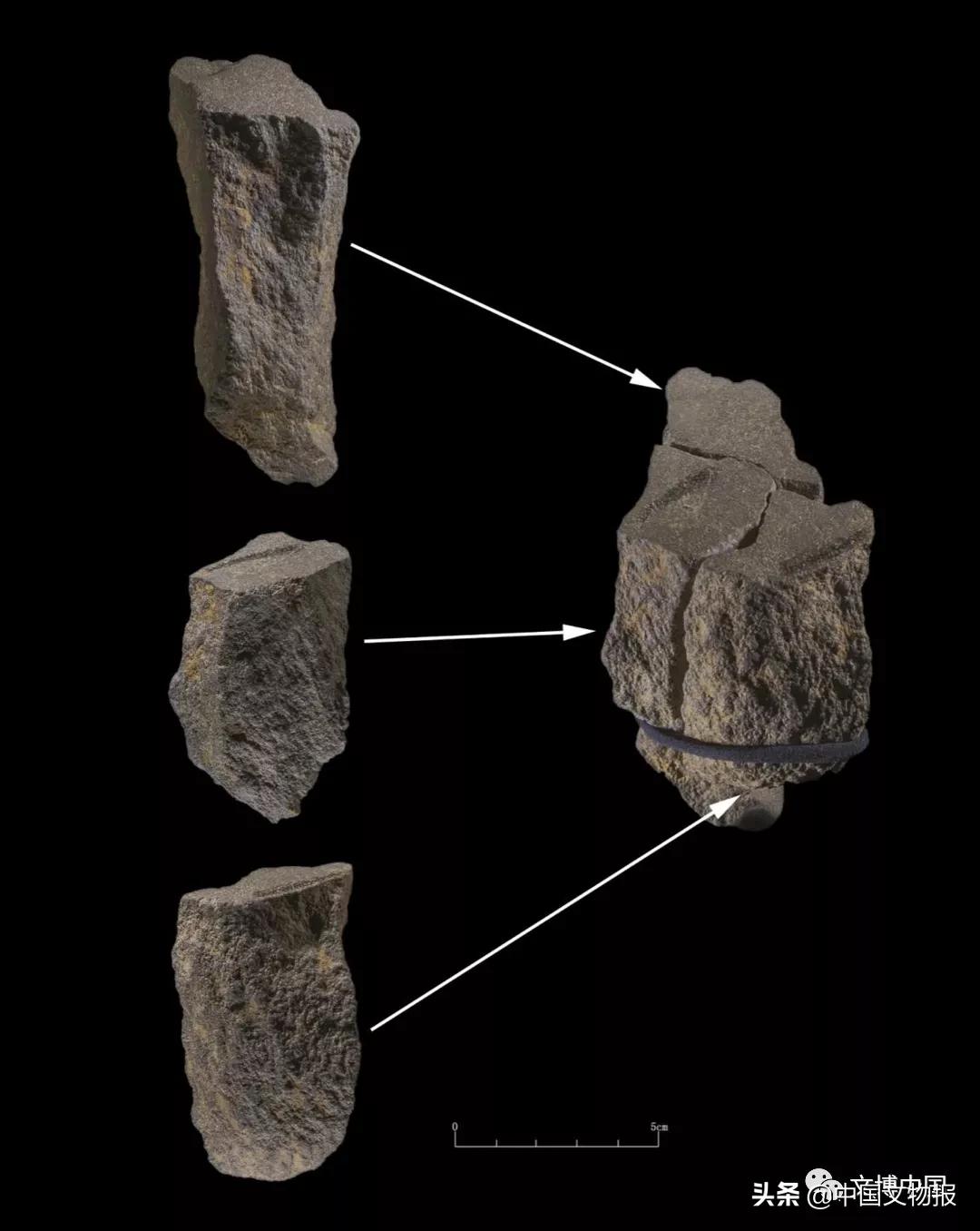

皮洛遗址3个阶段均发现有石制品及人工搬运砾石密集分布的古人类居住活动面。初步整理表明,石制品中约有20%为“烧石”,可能与较为频繁的用火行为有关;⑤、⑥层发现石器拼合组;在③层还发现有扁平砾石围成的半环状“石圈”遗迹,显示人类曾在遗址从事过用火、打制石器等活动。

古人类活动面示意图

古人类活动面示意图

古人类活动面示意图

古人类活动面示意图

半环状石圈

半环状石圈

烧石及石器拼合组

烧石及石器拼合组

整体上看,皮洛遗址是一处时空位置特殊、规模宏大、地层保存完好、文化序列清楚、遗物遗迹丰富、技术特色鲜明、多种文化因素叠加的罕见的超大型旧石器时代旷野遗址,具有重要的学术意义。

首先,本次发掘在青藏高原东南麓揭露出七个连续的文化层,完整保留、系统展示了“简单石核石片组合-阿舍利技术体系-小石片石器和小型两面器”的旧石器时代文化发展过程,首次建立了四川和中国西南地区连贯、具有标志性的旧石器时代特定时段的文化序列,为该区域其他遗址和相关材料树立了对比研究的参照和标尺。

遗物三期变化过程

遗物三期变化过程

第二,皮洛遗址发现的手斧、薄刃斧等遗物是目前世界上海拔最高的阿舍利技术遗存,也是目前东亚地区形态最典型、制作最精美、技术最成熟、组合最完备的阿舍利组合,为长达半个多世纪的“莫维斯线”论战画下了休止符。同时,皮洛等川西高原含手斧的遗址填补了东亚阿舍利技术体系在空间上的一个关键缺环,串联起东西方的阿舍利文化传播带,对于认识亚欧大陆东西侧远古人群的迁徙和文化交流具有特殊意义。

阿舍利技术体系组合

阿舍利技术体系组合

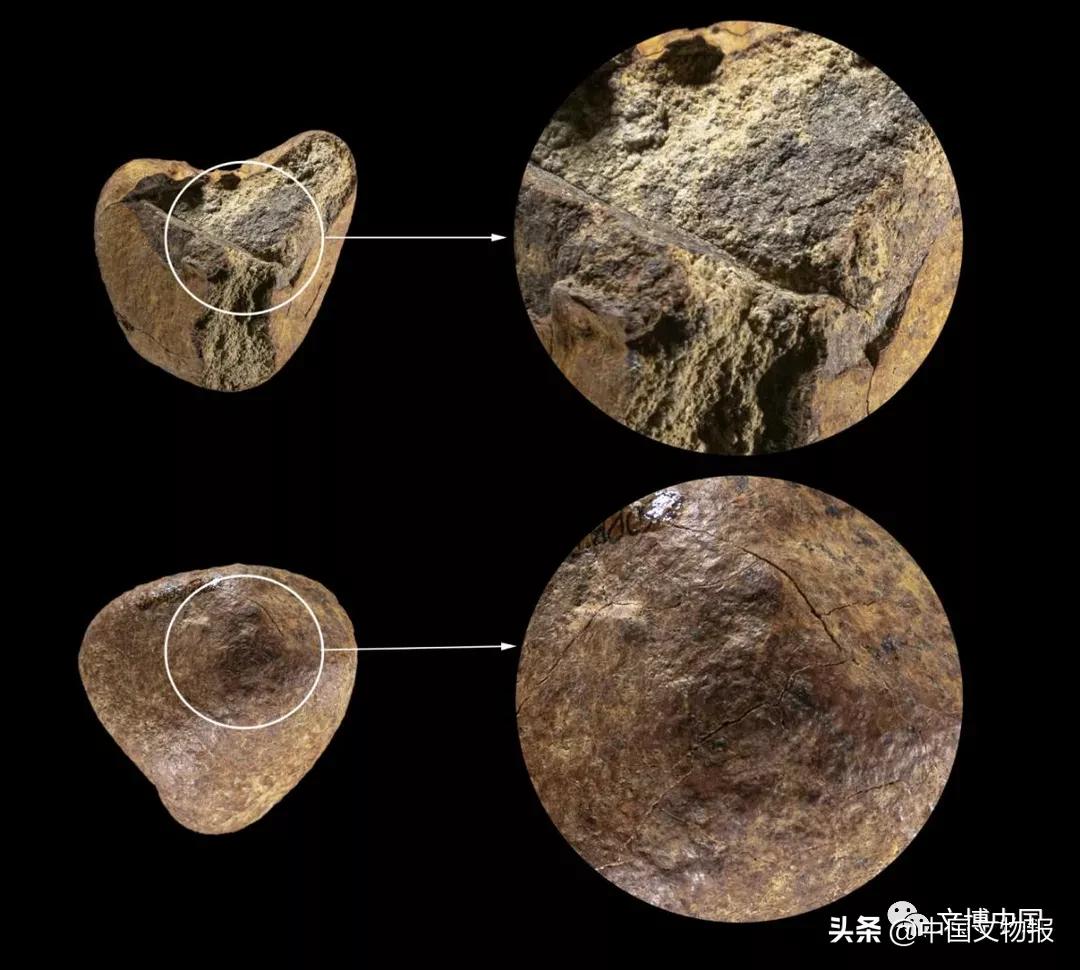

另外一项重要发现是④层出土的有刻划痕迹的岩块,这件标本是迄今同类器物中年代最早的发现,表明这一阶段的皮洛居民已经拥有了象征性行为,在认知与智力层面上与更早阶段相比有了明显的突破。这一发现也显示,东亚地区人类行为多样化出现的时间可能要远早于过去的认识,为深入探讨中更新世的古人类行为与现代人的出现和扩散等重大问题提供了关键性的材料。

刻划痕迹岩块

刻划痕迹岩块

此外,皮洛遗址地处青藏高原,连续的地层堆积和清楚的石器技术演变序列表明,拥有不同技术体系的人群都曾陆续进入高海拔地区并在皮洛遗址持续繁衍生息,留下了大范围分布的文化遗物,充分展现了早期人类征服高海拔极端环境的能力、方式和历史进程,也提供了该地区古环境变化与人类适应耦合关系的重要生态背景和年代学标尺。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

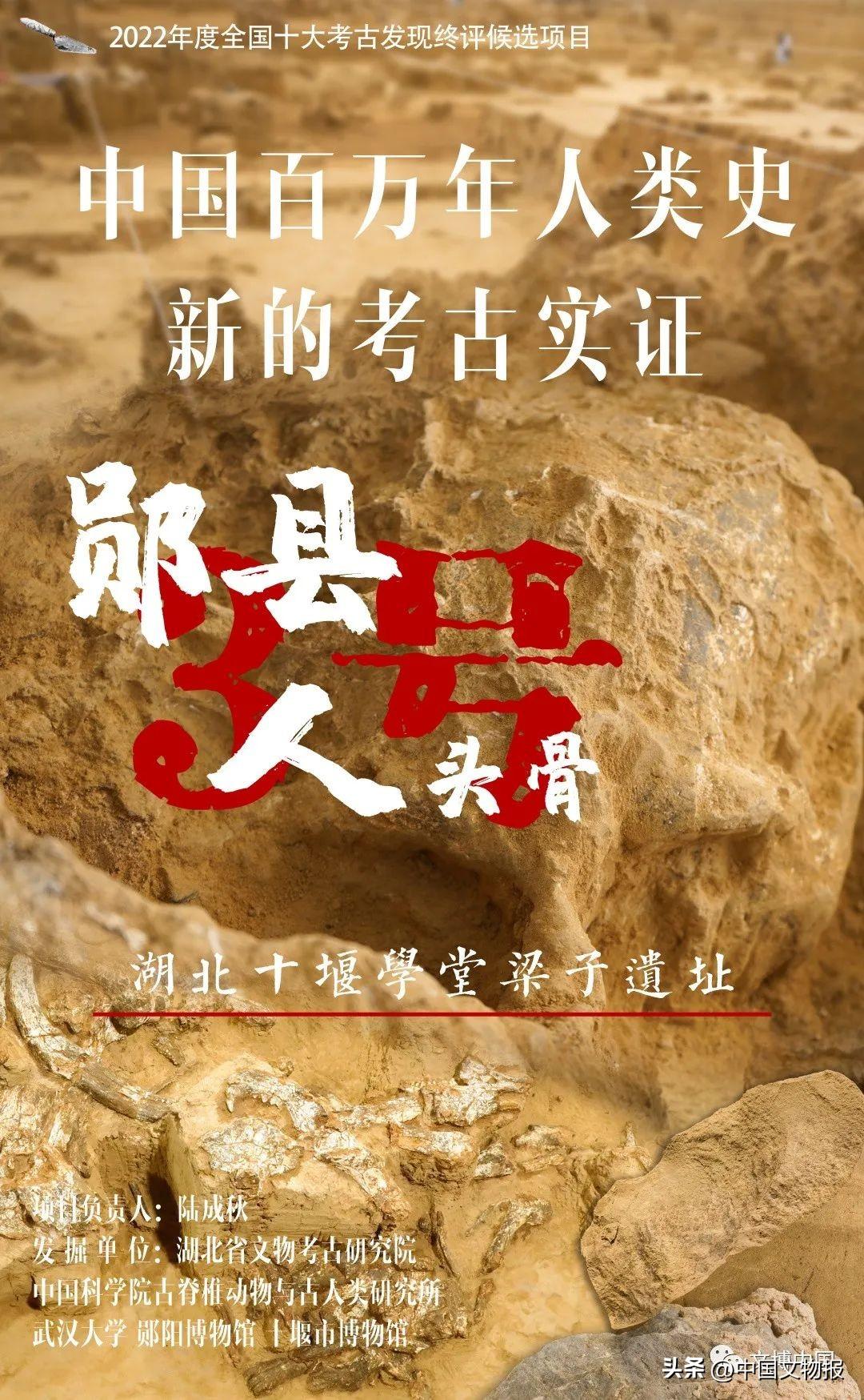

十大考古终评项目 | 中国百万年人类史新的考古实证——湖北十堰学堂梁子遗址

#2022十大考古#发掘单位湖北省文物考古研究院中科院古脊椎动物与古人类研究所武汉大学郧阳博物馆十堰市博物馆项目负责人陆成秋学堂梁子遗址位于湖北省十堰市郧阳区青曲镇弥陀寺村,坐落于汉江北岸,曲远河口西边(图1)。我要新鲜事2023-05-06 11:59:460004小学生捡到一只废铁 却是秦朝调动大军的文物(虎符)

上个世纪70年代在西安一处废品回收站以50块钱的高价从一个小学生手中收上来的国宝级文物。虽然看起来其貌不扬,但在2000多年前的战国时期,拥有它就能调动千军万马,正所谓一服在手,天下我有。可谁能想到,这么重要的军事信物,竟然是一个名叫杨东风的小学生在放学回家的路上无意中捡到的。低价收购我要新鲜事2023-12-17 11:36:010000郭子林:古埃及:一个不重视历史的文明

古埃及是世界四大古文明之一,创造了灿烂的文化成就,为人类社会发展做出了卓越贡献。随着古埃及语言文字的终结,传统宗教信仰的消失,阿拉伯人统治埃及的开始,到公元7世纪中期,古埃及文明逐渐消失在历史长河中,成为失落的文明。直到1822年,法国语言天才商博良释读象形文字成功,才揭开了古老文明的神秘面纱。我要新鲜事2023-05-29 22:22:500000深藏不露的博物馆 藏有16件国宝(特殊博物馆)

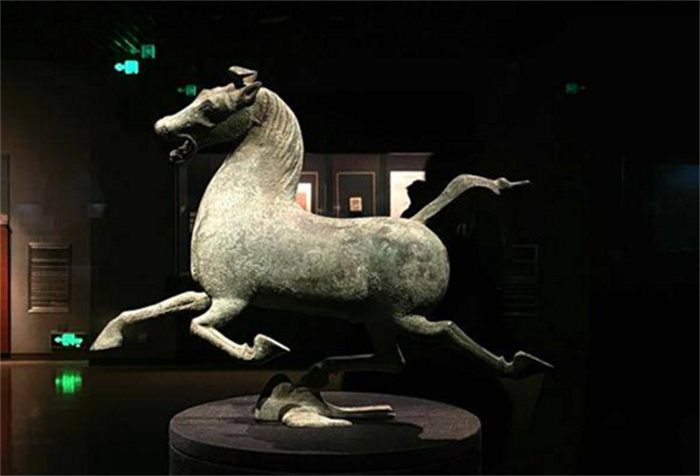

甘肃博物馆是深藏不露的一个博物馆也是属于国内的特殊博物馆。应该有不少人都去博物馆里面打卡,看一看在博物馆里藏有着什么样的文物,只不过一些比较知名的博物馆都有着很多人去,并且里面的人物通常也都被人们所曝光了出来,而在我国还有一些比较深藏不露的博物馆,这些博物馆虽然有着很不错的文物,但是他们不善于宣传,从而导致了很少有人去参观,比如说甘肃省博物馆就是非常宝藏的一个博物馆。甘肃省博物馆我要新鲜事2023-07-12 19:41:050000战国中山国青铜器珍赏 锈迹斑斑的青铜器写就了怎样的辉煌历史

在中国历史上,刘备口中的先祖中山靖王刘胜的墓葬于1968年在河北省满城县被发现,令人震惊的陪葬品曾一度轰动一时。然而,这并非是唯一与“中山国”相关的历史,还存在另一个“中山国”,由北方游牧民族白狄族鲜虞部建立的“千乘之国”。一、中山国的兴起和发展我要新鲜事2023-09-09 21:04:190004