新发现 | 南佐遗址发现仰韶大型环壕聚落 出土遗物丰富显示较高社会发展水平

南佐遗址位于甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇南佐行政村及附近区域。1958年调查发现,当时被称为南佐圪垯渠仰韶文化遗址。1981年确立为省级文物保护单位,2001年被列为第五批全国重点文物保护单位,改称南佐遗址。

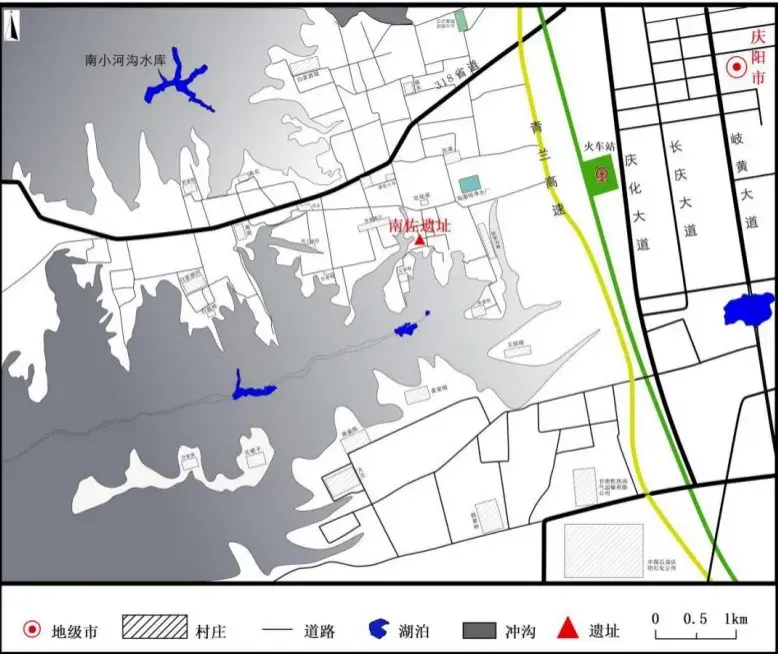

南佐遗址坐落于泾河一级支流蒲河左岸的董志塬西部。董志塬古称“大(太)原”“豳地”,位于马莲河和蒲河两大河流之间,塬面南北长约110公里,东西最宽处约50公里,总面积约910平方公里,是黄土高原最大的塬地。海拔高约1300~1400米。(图一)

图一 南佐遗址位置图

1984年至1996年,甘肃省文物考古研究所和北京大学等先后对遗址进行了两个阶段6次考古发掘,共揭露面积1300平方米,发现了较为丰富的仰韶文化晚期遗存,其中最重要的发现是一座仰韶文化晚期的大型夯土墙建筑F1,恰好位于九座大型长方形夯土台所围成的遗址核心区的中央北部,室内面积约630平方米,地面有直径约3.2米的大型火坛。2014年和2020年,甘肃省文物考古研究所对南佐遗址进行重点勘探,共勘探面积约22万平方米,在九座夯土台外侧发现相邻的两重环壕,在九座夯土台内核心区F1周围发现大面积建筑遗存。

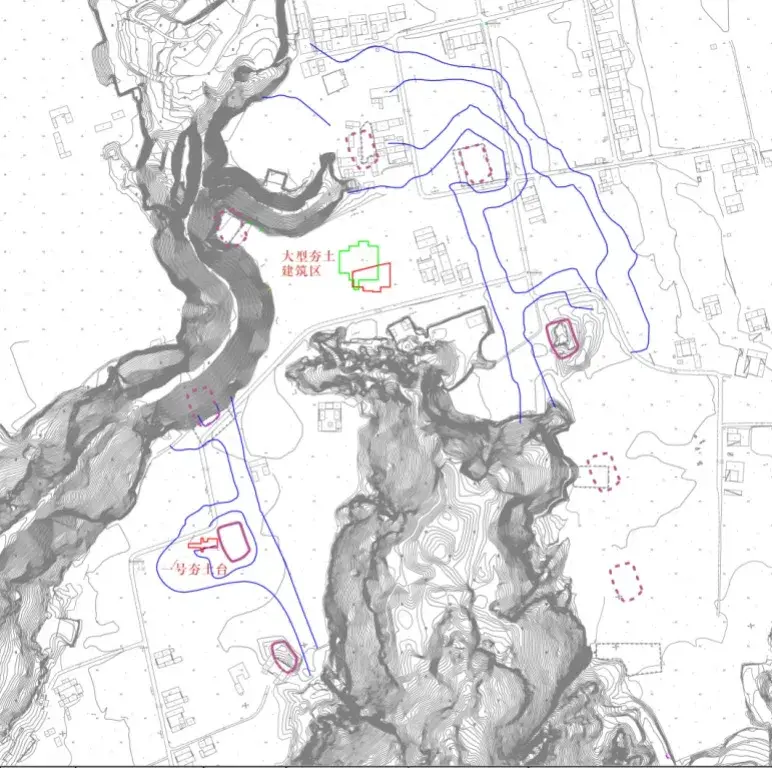

经国家文物局批准,2021年6~10月,由甘肃省文物考古研究所、中国人民大学、西北工业大学、兰州大学等单位组成的联合考古队,对南佐遗址展开第三阶段的考古发掘和调查勘探工作,发掘面积约1000平方米。本次考古发掘分为大型夯土建筑区和一号夯土台西侧两个地点(图二)。

图二 2021年发掘区位置

大型夯土建筑区发掘面积约850平方米(图三)。本次发掘重新揭露出了F1的前厅东西墙局部(以前发掘后回填部分),另外在F1的东侧和南侧发现夯土墙房屋建筑6座、灰坑22座。根据地层关系、遗存特征和碳十四测年,整体上可分为三期,年代距今约5100~4600年,属于仰韶文化晚期至庙底沟二期早期阶段。

图三 大型夯土建筑区发掘区航拍

F1前室东西墙为夯土墙,墙体宽约1.5米,两墙之间内侧距离约18米,夯土墙内外侧均有附壁柱,墙体现保存高度距室内地面约2米以上。地面和墙表面均先涂抹草拌泥,再涂抹白灰面,白灰面有多层结构,应该是经过长时间的使用和反复修缮。在东西墙内侧和外侧白灰地面上发现有成排的柱洞。F1东侧的F3、F5、F6为联排式夯土墙建筑,和F1构成一组建筑组群。单间室内面积约20~30平方米,排房之间有通道和走廊相连,地面和墙壁也涂抹草拌泥和白灰面,夯土墙内侧也有附壁柱。F5地面还发现直径约1.2米的火坛。F1及东侧的F3、F5、F6等夯土建筑停用以后用版筑法夯土填实,能清楚看到夯窝及版筑痕迹,表明其废弃过程有统一规划。

F2位于F1东侧,实际上是F1等大型夯土建筑夯填时预留形成的空间。地面烧成青灰色硬面,东侧有一排南北向的柱洞,地面摆放有大型彩陶罐等器物。与F1等建筑空间夯土回填方式不同,其室内有多层堆积,包含大量特殊的陶器、石器、动物骨骼、炭化水稻、红烧土等,应当具有祭祀礼仪性质。F1东墙东侧和F2西墙西侧之间的空间是分多次堆筑回填而成,堆积内包含大量的炭化水稻和烧土颗粒。在底部地面上还发现一处“河流形”的遗迹。

F1的南侧夯土回填之后,在上面还修建了F4和F7等联排式建筑,墙体也为夯土墙,墙宽约1~1.2米,墙体外侧有料姜石铺垫的散水面。室内地面是先铺一层料姜石,然后再涂抹白灰面。由于靠近地表,破坏严重。

一号夯土台位于大型夯土建筑区西南侧,发掘面积共220平方米(图四)。一号夯土台现存平面形状为长方形,南北长约40米,宽约22米。通过对其西侧进行发掘,明确了夯土台西侧底部边界和结构。一号夯土台底部是用黑土和黄土交替夯垫台基,上部是用版筑法夯筑而成。通过勘探和解剖发掘可知,一号夯土台西侧壕沟局部宽约20米、深约10米,壕沟南侧和底部以2~4米厚的夯土加固(图四),以防流水对自然黄土沟壁的破坏。壕沟紧贴一号夯土台西侧底部边缘修建,表明壕沟的修建年代与一号夯土台大体同时。壕沟内发现的陶片均属于仰韶文化晚期至庙底沟二期早期,碳十四测年约距今4850~4500年。表明夯土台、壕沟与大型夯土建筑区的年代大体同时。

图四 一号夯土台西侧发掘区航拍

通过对夯土台外围更大范围内的调查和勘探,在遗址的东、南、北面找到了“外环壕”的遗迹,“外环壕”内面积约为600万平方米。该范围内地表都能采集到仰韶文化晚期至庙底沟二期早期的陶片。除此之外,还对南佐遗址周围同时期聚落遗址进行了初步调查和了解。

此次发掘在宫殿区出土了大量的陶器、石器、骨器、动植物遗存等,大部分出土于F2内。陶器中数量最多的是箍白色附加堆纹的夹砂小罐(图五),数量能达到上百件,最小的口径只有2~3厘米,最大的口径约10~12厘米。另外还有涂白衣的陶簋(图六)、白陶带盖簋(图八)、大型彩陶罐以及带塞盖小口瓶(图七)、浅腹盘、陶抄等珍贵器物。其中小口瓶和浅腹盘是仰韶文化晚期阶段的典型器物,白陶簋等其他器物罕见。还有彩绘黑陶和朱砂彩绘陶残片。石器主要有涂朱砂的磨制石镞(图九)、石圭形器等。骨器主要有涂朱砂骨镞、骨锥以及骨笄,还有少量玉料、绿松石片等。农作物遗存主要是水稻,动物遗存主要是家猪和鹿角,也有少量羊骨。从出土的大量遗物来看,大部分比较特殊,不属于日常生活用器,应该与祭祀等特殊活动有关,大量的稻的出土也表明大型夯土建筑区具有特殊功能。

图五 白色附加堆纹夹砂小罐

图六 白衣陶簋

图七 带塞盖小口瓶

图八 白陶带盖簋

图九 涂朱砂的磨制石镞

通过发掘和调查,我们初步判断南佐遗址是一处以仰韶文化晚期遗存为主体的大型环壕聚落遗址。其中中央北部大型夯土建筑区布局结构严谨,并出土了大量的祭祀性的器物,可能具有“宫殿区”的性质。大型夯土建筑区外围对称分布的九座夯土台及外侧相邻的两重环壕组成遗址的核心区,面积30多万平方米。核心区外侧有外环壕(尚待进一步解剖确认),环壕内面积约600万平方米。

南佐遗址的考古发现,表明当时陇东地区已进入早期国家或文明社会。对于客观认识黄河中游、黄土高原尤其是陇东地区在中华文明起源和形成过程中的关键地位,对于实证中华五千年文明史,都具有极为重要的意义。下一步我们计划对遗址的功能布局、建筑结构、年代分期等问题进一步展开研究。

执笔:李小龙 杨林旭 张小宁 韩建业

发掘单位:甘肃省文物考古研究所 中国人民大学 西北工业大学 兰州大学

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

浅谈汉代少数民族墓 崖墓与刑徒墓

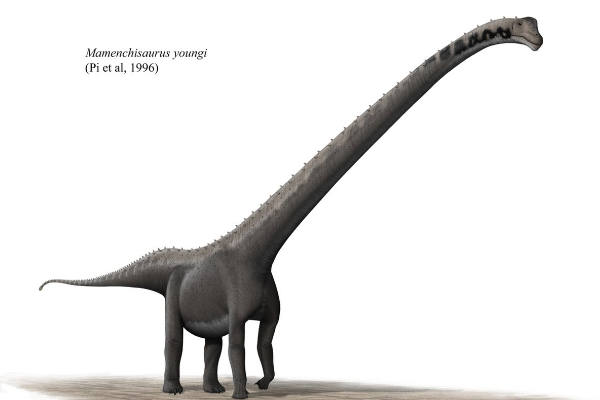

汉代时期,少数民族墓、崖墓和刑徒墓都展现了独特的墓葬形式。这些墓葬形式为我们了解两汉时期的埋葬制度、随葬品及文化习俗等提供了重要依据。一、汉代少数民族墓1.贵州西部汉墓在贵州省西部,我们可以找到许多汉代的少数民族墓。这些墓主人可能是当地的官员、土著或地主。我要新鲜事2023-08-28 20:38:360000大型恐龙:始马门溪龙 首次在中国云南省发现(身长15米)

始马门溪龙是一种蜥脚下目恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长可达9-15米,算是大型恐龙的一种,第一批始马门溪龙的化石是在中国发现的,因此也就以此地名命名了这种恐龙。始马门溪龙的体型始马门溪龙的体长可达9-15米,在770多种恐龙中体型差不多排名89位,因此可以算是大型恐龙的一种,主要是使用四只脚行走,脖子和尾巴都比躯干要更长,隶属于始马门溪龙属和马门溪龙科。始马门溪龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:07:280000“坟庄大墓”被打开 考古队发现了“穿越”之物 专家却难以解释

近日,中国考古学会的一支考古队在坟庄进行了一次大规模的考古挖掘,由于历史和传说中坟庄的古墓众说纷纭,因此考古队在挖掘前也没有太多的期望。但是,当他们把铁锤放在“坟庄大墓”石板上时,挖掘小组却发现了一些难以解释的穿越之物。我要新鲜事2023-04-24 00:34:030004甲骨文上的“土族”:商朝一个特别的死敌 或是禹夏的后代

中国古代历史是一部多民族融合的史诗,各个部族在大江南北、黄河内外分散生活,最终融合形成了汉族。然而,在这个融合的过程中,有一个名为“土族”的特殊部族,他们勇猛无比,曾是商朝的死敌。更加引人注目的是,这个“土族”很有可能是大禹时代的后代,这一发现或将揭示大禹与夏朝之间的关键联系。一、商朝的武丁征服了土方我要新鲜事2023-09-26 20:23:310000