思想史、科技史价值不可估量的《五纪》——“清华简”第十一辑成果发布

一年一度的“清华简”阶段性成果发布如约而至!

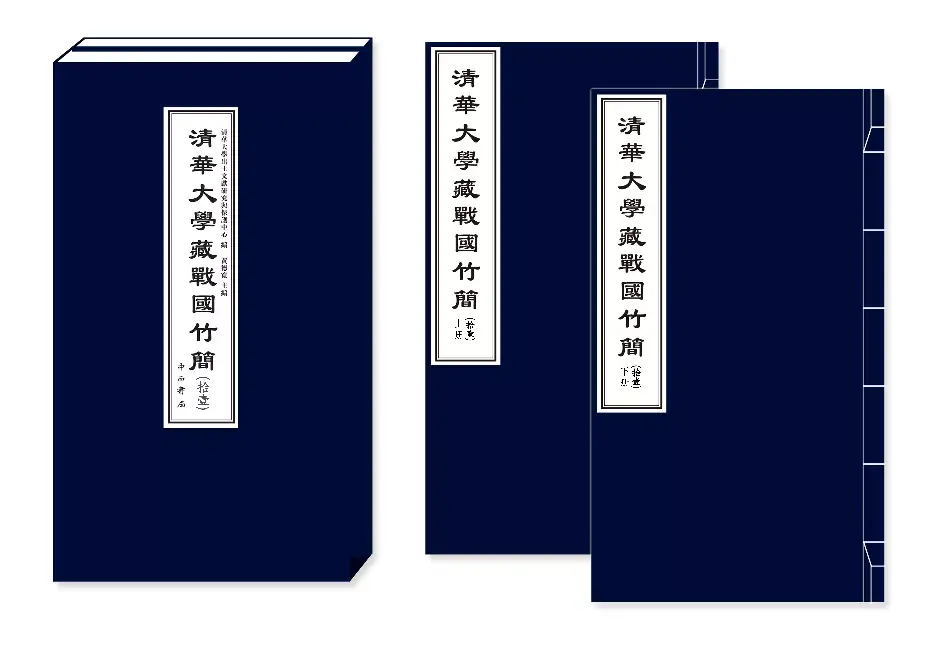

12月16日下午,《清华大学藏战国竹简(拾壹)》成果发布会在清华大学出土文献研究与保护中心举行。由于疫情防控的特殊情况,清华大学出土文献研究与保护中心、中西书局与“学堂在线”合作,开启了清华简整理报告发布会线上直播。与此同时,来自全国部分高校和科研单位的多位相关领域专家学者现场参会。

据介绍,《清华大学藏战国竹简(拾壹)》收录长篇战国竹书《五纪》。该篇凡130简,全篇内容基本完整,总字数近4500字,是前所未见的先秦佚籍,篇幅巨大,可称出土简牍之最。

规模宏大 结构严整 意蕴浩繁

发现战国时代宏大复杂天人体系

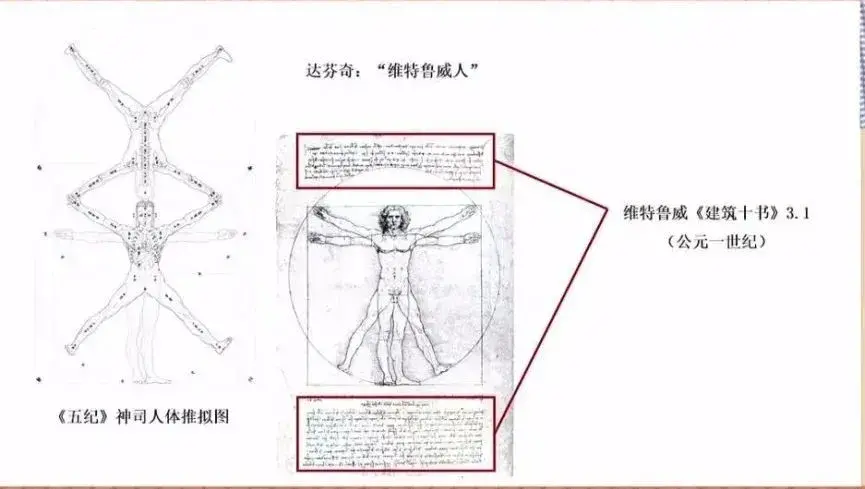

《五纪》借托后帝之口,以五纪(日、月、星、辰、岁)、五算为中心,确立了天地万物的常规、法度。《五纪》将星辰历象与礼、义、爱、仁、忠五种德行,天神地祇所司所掌一一相配,而更大篇幅则集中于与之对应的人事行用。篇中先叙五纪、五算,后叙以历算为纲纪,树设邦国、蕃育万民、敬事鬼神;先叙天地神祇,后叙神祇祭祀所呼名号及六甲之旬;先以五德与神祇司掌相配,后叙百官供事,分掌四方祝祷;先叙二十八宿,后论二十八宿所应礼仪、土工、农事、兵戎等活动;先叙神祇与人类骨骼关窍对应关系。继论以身为度,以此蕃息恭祀等。全篇构建了宏大而复杂的天人体系,可说是先秦时期对天人关系认识的综合与总结。

《五纪》篇涉及《尔雅》所载斗建十二月名、二十八宿,也涉及黄帝战蚩尤等神话内容。该篇始论历数,终归人事,规模宏大,结构严整,层次丰富,意蕴浩繁,对于古代天文历数、国家治理研究具有重要意义,是新发现的一篇关于先秦思想文化史的重要文献。

发布会现场

发布会现场

结合清华简《五纪》中有关黄帝的故事,清华大学出土文献研究与保护中心程浩副教授表示:首先,《五纪》的发现证明战国时期关于黄帝的记载已然丰富多元,且极具神话色彩,对于汉代流行的黄帝故事,大概不易轻易判定为当时人的向壁虚造,需要充分考虑其承袭自战国的可能;其次,《五纪》中黄帝的故事,应该就是战国思想家为了申论其“五纪”学说,汇集当时材料剪裁而成,其中的神话与史实需仔细辨别;再次,《五纪》所体现的多元思想融会贯通,提醒我们有必要对战国时期言说黄帝的学术传统进行重新思考。

“《五纪》篇结构严整、内容丰富,涉及方面广,是精心构思撰写的著作,不是一般编聚而成。汇聚当时各方面思想资源、文化资源,构建了宏大的、严整的天人系统。相信文献公布后,古代思想史研究者会感兴趣,希望学者能深入探讨蕴含的思想文化史价值。此外,其中涉及的天文历法、人体结构、疾病等自然科学的内容,期待科技史学者会从中有新的发现,其思想史、科技史价值不可估量。相信《五纪》篇的刊布,将为先秦史学界提供一篇重要的思想文献,也为社会各界了解中国古代天人观念提供宝贵的出土文献资料。”在成果发布会上,清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽教授接受采访时表示。

发布会现场

每有会意,便欣然忘食。诚如黄德宽教授所言,为了确保清华简的如期出版,团队克服重重困难。出土文献中心采取集体合作研究的传统,既发挥青年骨干学者的作用承担基础研究工作,同时发挥集体力量,多次采取集体会读,逐字逐句研究,解决疑难问题,会上会下反复切磋。过程中,既有遭遇挫折时的茫然无措,也有突破问题、享受研究时带来的快乐。

上海辞书出版社、中西书局社长秦志华在谈及《清华大学藏战国竹简(拾壹)》的编辑、出版工作时表示:“”清华简第十一辑于今年6月定稿后,交付中西书局,随即启动编辑出版流程。审稿过程中团队深感《五纪》内容的丰富和价值之重大,根据《五纪》内容特点,编辑团队提出加配图表的建议,使得相关内容更为直观地呈现。整理团队、编辑团队秉持一贯的默契,精益求精,不断完善相关意见,最终经反复沟通,高效高质量地完了出版工作。”

官方电子版“清华简”上线

除了《清华大学藏战国竹简(拾壹)》外,发布会上还宣布清华大学藏战国竹简电子书平台正式上线,该平台提供已刊布清华简材料的电子书阅读服务。

随着数字化的发展,适用于出土文献的在线编纂平台、在线数据库等项目的建设也在不断推进。古代中国历史文化的丰富厚重,将以更为崭新的面貌呈现在世人面前。

伴随着发布会上清华大学藏战国竹简电子书平台使用指南演示,我们可以看到电子书上,左侧是清华简原版pdf,右侧则是对应的文字区域。点击上页、下页即可翻页。更为人性化的操作是,左右区域占比可按读者需要调整,右侧文字区域还可改变文字横竖方向、还可对文字大小进行调整。此外,目录均提供相对应的页码和简号,除了搜索外,还有复制、引用显示出处等功能。

成果发布会上,清华大学文科建设处处长杨永恒教授对清华简整理工作予以高度肯定。清华大学出土文献研究与保护中心四位青年教师马楠、贾连翔、石小力、程浩对简文内容进行了解读。中心主任黄德宽教授回答了线上线下与会学者、记者提出的问题。

“清华简”于2008年入藏清华大学,在李学勤先生、黄德宽先生的相继带领下,自2011年初发布第一辑研究成果以来,清华大学出土文献研究与保护中心以每年一册的速度推出清华简的整理报告,整理报告目前已顺利出版十一辑,整理工作的高效率、高质量得到了学界广泛赞誉,也受到海外汉学界高度重视。

黄德宽教授透露,目前,清华简整理研究已进入到最后的攻坚阶段,未来还会出版4-5本“清华简”整理报告。此外,红外照片展示、英文版“清华简”翻译等相关工作也在有条不紊地计划之中,团队将克服困难,不负社会与学术界的期待。

作者:张宸

作者单位:中国文物报社

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

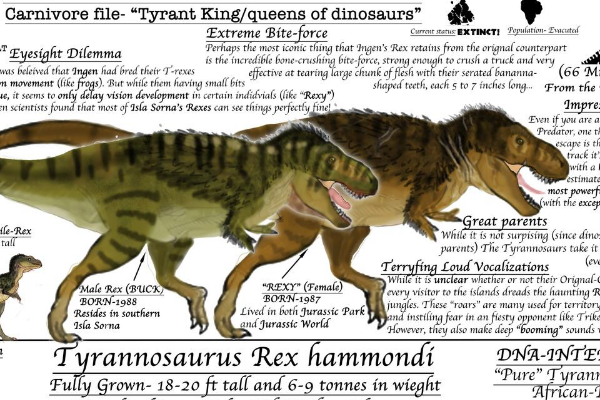

坦桑尼亚蛮龙:仅发现一颗巨型牙齿化石(长15.5厘米)

坦桑尼亚蛮龙是一种目前还没有明确种属的肉食恐龙,唯一发现的化石就是一颗硕大的牙齿,这也是目前为止发现的肉食动物中最长的牙齿了,长度可以达到15.5厘米,几乎堪比一把直尺,而它之所以被称为蛮龙则主要是来自网络,但并不被科学家认可。坦桑尼亚蛮龙的化石发现我要新鲜事2023-05-10 17:27:120000新发现 | 山西晋阳古城发现瓷窑遗址

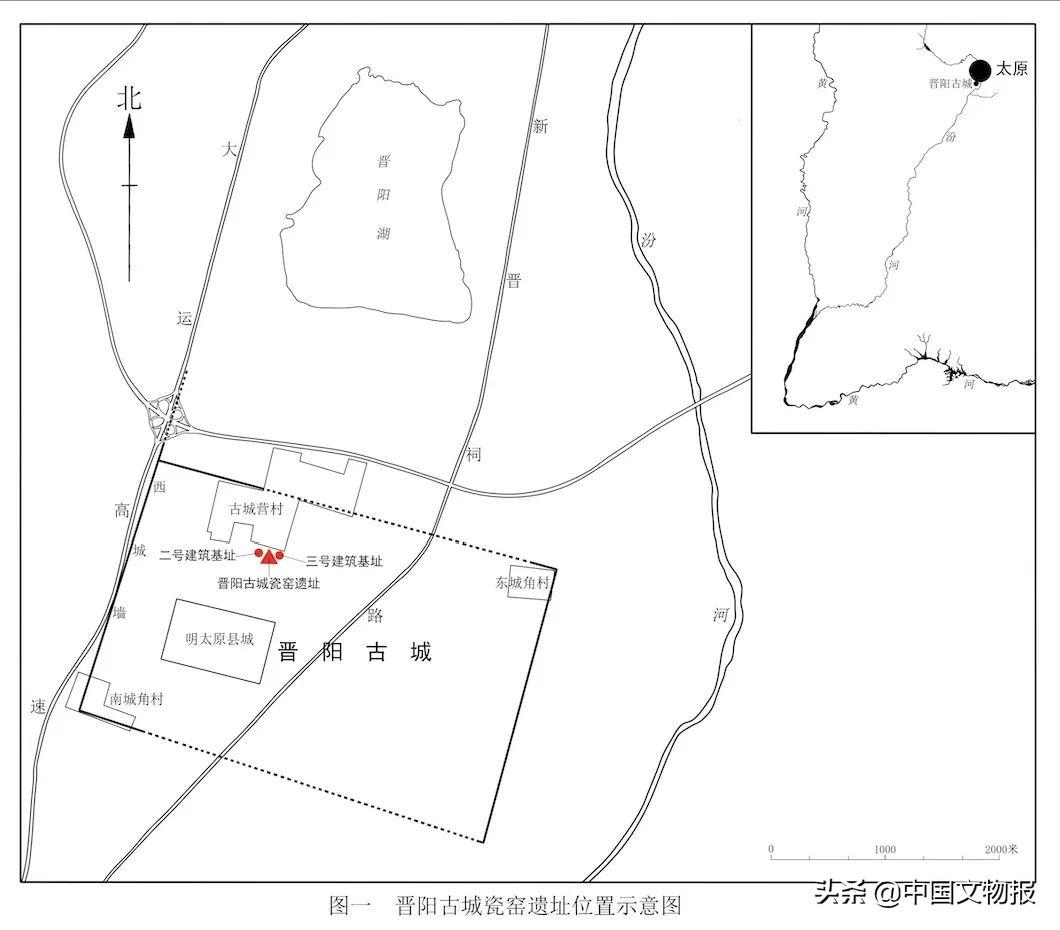

晋阳古城遗址位于太原市西南晋源区晋源镇,西依龙山、天龙山,东临汾河,面积20余平方公里,始建于东周,废弃于北宋初。自1960年代考古工作就已经开展,至今已有60年。因遗址埋藏厚、保存好,被国家“十一五”至“十四五”规划为重点保护的大遗址。2010年10月,列入国家首批考古遗址公园立项名单。我要新鲜事2023-05-07 03:28:180002祁晓庆:敦煌壁画中的民族交流史

唐末五代,以张议潮、曹议金为代表的两个家族政权,世代守护河西走廊的瓜、沙地区,保证了当地近200年(848—1036)的和平局面。公元914年,曹议金接替张氏家族最后一任统治者张承奉所建立的“西汉金山国”,建立起曹氏归义军政权。敦煌石窟和藏经洞文书中都留下了曹氏家族的身影,并为我们了解这一时期中国西北地区民族交流史提供了珍贵资料。我要新鲜事2023-05-25 11:20:210000小头龙:南美小型恐龙(长4米/带有特殊碟状骨)

小头龙是一种鸟脚亚目下的棱齿龙科恐龙,诞生于7000万年-6500万年前的白垩纪末期,体长可达4米,和橡树龙的整体外形非常相似,脖子极为修长,占到身体比例的大半,但脑袋异常小,第一批化石是在南美洲的阿根廷地区发现的。小头龙的体型我要新鲜事2023-05-09 18:44:520000国内外众多专家学者 共同感受萨拉乌苏遗址(古代遗址)

萨拉乌苏遗址是我国旧石器时期的重要发现。在日前也是河套人发现的100周年论坛的开幕式。这个开幕式当中到来了不少国内外的学者以及考过爱好者,这些考古人事到来的目的就是为了考察一下萨拉乌苏遗址的博物馆以及遗址区域的考古体验,并且可以对于萨拉乌苏所发现的考古成果有更多的研究。可以看得出来,世界上有不少人对于萨拉乌苏遗址有着十分浓厚的兴趣,当然萨拉乌苏一直对于整个世界的考古工作来说是很有价值的研究。我要新鲜事2023-08-16 20:48:060002