“考古中国·夏文化研究”| 山西忻州尹村遗址新发现夏代晚期人骨坑遗存

尹村遗址位于山西省忻州市忻府区旭来街街道尹村西北约50米的云中河北岸台地上,该遗址南临云中河,北倚金银山。东南邻近尹村居民区,西北侧临近胡家垴流经岩口注入云中河的季节河。

该遗址是忻州地区重要的龙山至夏商时期遗址之一。现如今的分布面积约为50多万平方米。地表遗物丰富,遗址保存一般。2007年列入市级文物保护单位。2021年入选国家文物局“考古中国·夏文化研究”课题,对研究中华文明多元化有着重要意义。

1997年5~7月,北京大学考古文博学院、山西省考古研究所、忻州文物管理处等单位对该遗址进行发掘,面积为200余平方米。遗址内遗迹、遗物包含有少量的仰韶文化晚期、二里头时期、商代早期及战国时期等四个并不连续的考古学文化,尤其以二里头时期和商代早期最为典型,是1997年发掘最主要的收获。

2021年7~11月,山西省考古研究院、忻州市考文物古研究所、忻府区文化和旅游局再次对尹村遗址进行发掘。此次发掘面积约750平方米。发掘灰坑46座,房址1座,墓葬9座。其中战国时期墓葬发掘6座,均为土坑竖穴墓,深3-3.5米,保存较好;有东西向和南北向之别,东西向一般随葬小件器物,如:带钩等;南北向一般随葬有陶器,有鬲、壶、豆等。金元时期墓葬发掘3座,均为砖室墓,火葬后的安葬骨灰遗存,破坏严重。

2021年发掘完成工地航拍(右为北)

尹村遗址发掘区内地层堆积简单,大致分为三层。

①层为耕土层;②层为金元时期扰土层,分布于发掘区北部,范围很小;③层为夏商时期文化层,分布范围较小,只在T1001与T1101南扩方内出现。

2021尹村遗址灰坑打破关系复杂,发掘成果丰富,尤其是陶器类型多样,反映出公元前2000年前后古代忻定盆地东西、南北方向多向的文化交流。尹村遗址确实是研究北方与河套、河套与中原文化联系的桥梁;随着尹村遗址研究深入,“尹村类型”这类特殊考古学文化遗存性质的重要性将更加凸显。

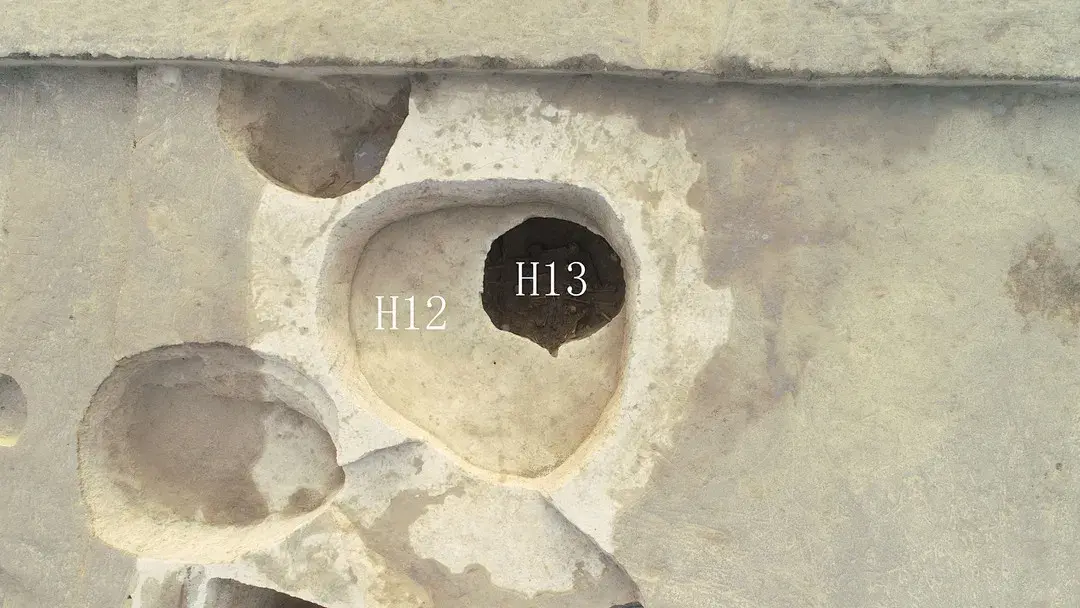

2021XYH13位置

在2021年尹村遗址发掘中最为重要的发现是灰坑H13,其中发现多具人骨,并且为非正常死亡。

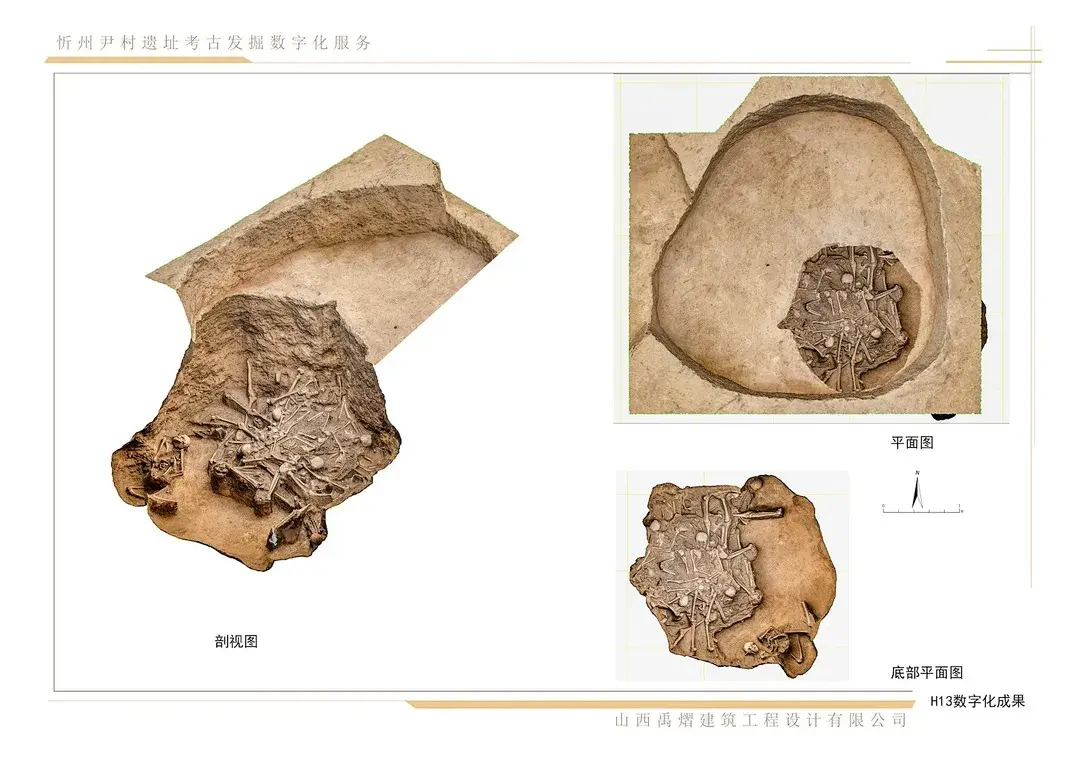

人骨排列不规则,类似于随意丢弃于灰坑之中。灰坑H13开口于H12下,并被H12叠压。灰坑上口直径1.86米,底部直径2.35米,深1.7米。其土色为灰黑色粘土,土质较紧密。平面呈椭圆形,袋状坑,坑壁的东侧有塌陷。并于坑口下1米处见人骨。人骨暴露在外为12具,其中九具人骨位于坑内西侧叠压放置,此中有三具人骨为俯身葬式,其余均为侧身,头向各异,无规律。而北侧坑壁有两具人骨,均为侧身葬式。且一具面向南,一具面向北。东南角坑壁位置有一具单独放置的人骨。该人骨于灰坑塌陷后的生土上,仰身屈肢,面向上,下肢伸入坑南壁的龛洞内。并且坑内其中一具人骨有明显的捆缚痕迹,怀疑为被杀死后抛入。

山西忻定盆地附近遗址中虽也有人骨坑出现,但是人骨数量较少,与尹村遗址H13有显著区别,因此H13的性质有待深入探讨。

2021XYH13人骨

H13剖面图

作者:王俊、王双

作者单位:山西省考古研究院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

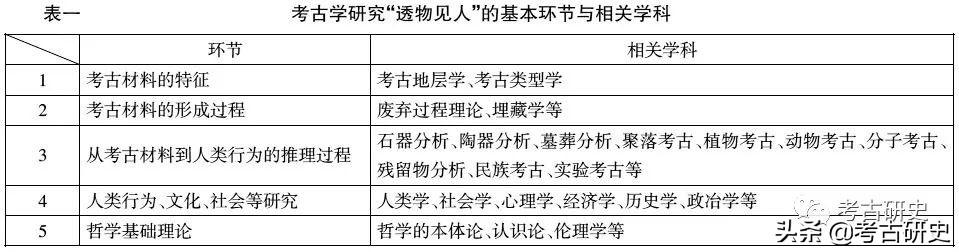

陈胜前:考古学研究的“透物见人”问题

我要新鲜事2023-05-25 22:17:490003河北枯井里的声音 居然和皇帝有关(皇帝墓穴)

枯井下埋葬的是北齐皇帝高洋。在1983年河北的一个村庄一口井成为枯井,可只要一到晚上,枯井就会发出诡异的响声,好像是女人的哭声一般。为此,村民都非常的害怕,并流传起了各种恐怖的传言。为了安抚众人的新村长便将这件事上报给了当地的有关部门,希望能派遣专家前来调查。枯井古墓我要新鲜事2023-04-02 02:57:120000唐太宗为何在贞观十七年改葬隋恭帝?这一年民间讹传出怕人的消息

唐朝的杀祭迷信本文作者倪方六在唐朝,祭祀是禁止使用活人的。但民间不时传出要用人祭祀神灵的谣言,一度影响社会的安定。在唐太宗李世宗、唐玄宗李隆基在位时,都曾有过这样的谣言。这在史书上都有记载——《旧唐书·太宗本纪下》:贞观十七年(公元公元643年),秋七月庚辰,京城讹言云:“上遣枨枨取人心肝,以祠天狗。”递相惊悚。上遣使遍加宣谕,月余乃止。我要新鲜事2023-05-26 18:03:550000贺云翱:从考古学观察历史发展的底层逻辑

读到先知书店策划的一篇美文《瘟疫:人类的敌人,历史的推手》,文中认为历史发展的底层逻辑有三个方面:地理环境、新技术、思想观念。从考古学角度是否也可以观察到这三个方面呢?我要新鲜事2023-05-26 13:52:350001「考古词条」铁器时代 · 汉代纺织品

我要新鲜事2023-05-26 13:04:110001