新发现 | 福建浦城龙头山遗址2018~2020年发掘收获

前言

龙头山遗址位于福建省南平市浦城县南浦街道解放村,于1987年第二次全国文物普查发现。龙头山山体大致呈椭圆形,东、南、西三面为南浦溪所围绕,北邻清代浦城县城金凤门遗址,地理位置及山水形势十分独特(图一)。

图一 遗址远景(由南向北)

2018年7月,因建设项目施工涉及遗址范围,在地方政府的高度重视与支持下,经福建省文物局批准,厦门大学历史系联合浦城县博物馆对遗址进行全面复查与勘探,采集遗物年代跨度从新石器时代延续至明清,并在山顶和东南山坡发现较厚的文化堆积。调查成果引起福建省文物局高度重视,在与浦城县委、县政府协调后,决定对龙头山遗址开展考古发掘。

经国家文物局批准,厦门大学历史系、福建博物院文物考古研究所、南平市文管办和浦城县博物馆组成联合考古队,于2018年秋至2020年冬对遗址开展两次考古发掘。发掘面积近900平方米,清理新石器时代至明清民国墓葬五十余座,及新石器时代至商周时期窑址、房址、灰坑、灰沟、柱洞等遗迹,出土金、银、铜、铁、玉、石、陶、瓷器等小件文物七百余件(组)。以下对遗址出土新石器时代至秦汉时期的重要遗存加以简介。

主要收获

地层

发掘区位于龙头山山顶和南部山腰,文化层受到不同程度破坏,部分地层并不连贯。山顶多数探方内仅存第①、②层,皆为晚期地层,秦汉、夏商周及新石器时代晚期遗迹均开口于②层下。南部山腰发掘区部分探方内的文化层保存状况较好:第①层为近现代表土层;第②层为明清时期地层;第③层年代约属晚商至春秋时期;第④层年代约属夏至早商时期;第⑤层年代约属新石器时代晚期。

新石器时代晚期窑址

Y1位于山腰发掘区,开口于④层下。整体呈长条状,通长约4.9米,由窑室、火道、火膛组成(图二)。火道位于窑室以东,为中间存分焰柱的双火道。火膛位于火道以东,平面形状不规则。火膛外东南部有一陶片密集区域,可辨器形以鼎为主,大多拍印麻点纹。从相关遗迹出土陶片的特征分析,推测其年代属于新石器时代晚期。现已测得一个Y1出土炭样的年代数据,为4581~4418BP。

图二 Y1航拍

新石器时代晚期墓葬

二十余座新石器时代晚期墓葬在山顶至南部山腰连续分布,山顶所见墓葬排布具有一定规律,以M15、M61和M64一排墓葬规格最高(图三)。

图三 山顶新石器墓葬航拍

M15西南部被秦汉时期M60打破。墓上残存馒首状封土,绝大部分封土已遭晚期遗迹破坏,墓口正上方残留封土最高约0.6米,封土中夹杂较多风化石块,与填土一致。墓口平面近正方形,长约3.3、宽约3.1、残深0.3~0.7米,四周有熟土二层台。出土随葬品37件,包括玉钺、锥形器、曲面玉片、管、珠,石钺、锛、镞,陶罐、豆、壶等(图四)。

图四 M15出土玉石器

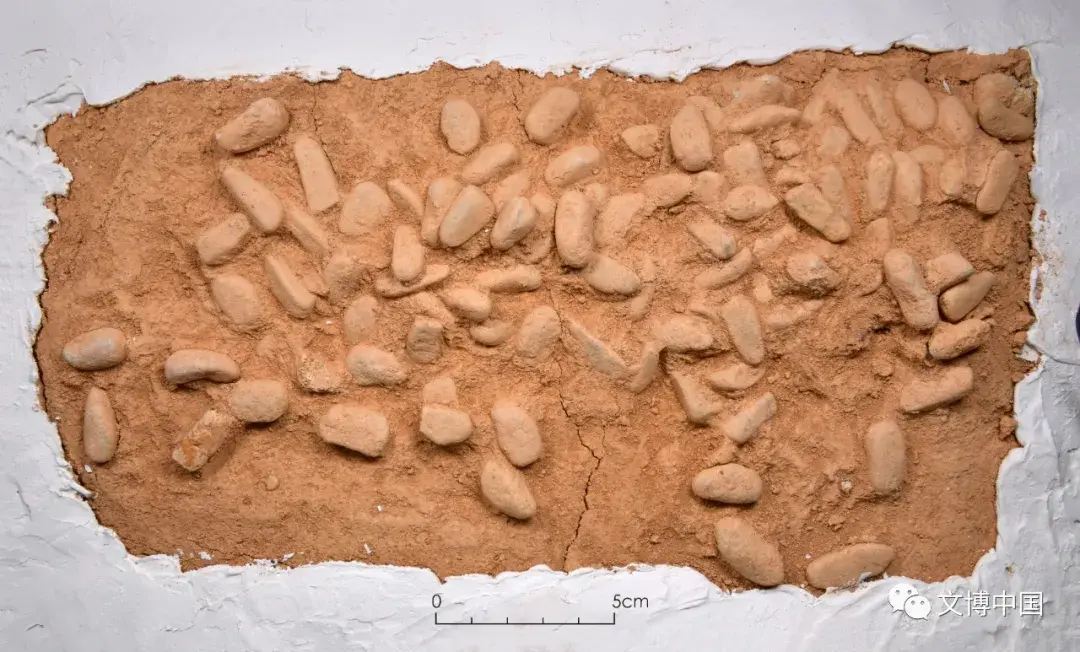

此外,在墓底西南部发现一石塑图像,系用河卵石子堆塑而成,平面形似动物图案,因西部残缺无法确定动物种类。

M61西距M15约1.2米。墓口平面近正方形,长约2.6、宽约2.5、残深0.08~0.18米。出土随葬品38件,包括玉锛、锥形器、玦、环、珠,石锛、镞、矛、砺石,陶罐、豆、壶、盉、鬶和纺轮等。在墓底西侧偏北清理出一组石塑图像,与M15内的石塑图像拼砌方式相似,图案形似动物(图五)。

图五 M61墓底石塑图像

M64东距M15约0.8米,南部被M60打破。墓口长2.7~2.8、宽2.4、深约1.1米。出土随葬品16件,包含玉钺、锥形器、珠,石锛,陶罐、壶、鬶和纺轮。在墓底见相对零散的小石子1组。

山腰发掘区所见本阶段墓葬的规模普遍偏小,但保存状况较好,开口层位均在④层下。M54墓口长约1.67、宽约1.32、深0.4~0.66米。出土随葬品9件,包括石镞,陶罐、豆、壶、鬶和纺轮(图六)。

图六 M54出土陶器

龙头山遗址所见新石器时代晚期墓葬的文化性质颇为一致,墓葬之间年代差距虽然不大,但存在进一步分期的可能。从目前所获的C14测年数据分析,墓地绝对年代大致处于4500~4100BP。

夏商周时期遗存

本阶段遗存以房址、灰坑和柱洞为主,出土大量黑衣陶、印纹硬陶和少量原始瓷、玉器、铜器,常见与日常生产生活相关的石器和陶质工具(图七),显示出当时是一处长期居住的生活聚落。

图七 夏商周时期陶网坠

部分灰坑保存较好,如H53出土青铜凿,陶豆、盆、罐和网坠等(图八),年代约属晚商至春秋时期。

图八 H53出土陶器

秦汉时期墓葬

四座秦汉时期墓葬皆遭早期盗扰,部分又被晚近施工活动破坏,但随葬陶器基本保留,均为闽越国贵族墓。通过排比又可分为两期。

第一期M60为带单斜坡墓道的竖穴土坑墓,墓内残存随葬品有玉剑首、剑璏,陶瓮、罐、瓿、匏壶和盅(图九),年代可达秦代甚或战国末期。

图九 M60出土陶器

第二期M4亦为带单斜坡墓道的竖穴土坑墓。墓上残存少量封土。在封土底部,墓坑东、南、西三侧依墓坑走向分布若干大石块,或为封土前临时性建筑之基础(图十)。墓内残存随葬品有铁铤铜镞,陶瓮、罐和钵,年代约属西汉早期。

图十 M4航拍

初步认识

从发掘情况来看,龙头山遗址延续时间长,遗迹类型丰富,是一处福建北部乃至闽浙赣三省邻境山区保存较好的重要遗址。遗址内秦汉、夏商周、新石器时代遗迹的地层关系是福建省内难得的考古三叠层,对于构建本区史前及上古时期文化序列与谱系具有重要的推动作用。

龙头山遗址所见新石器时代晚期窑址及相关灰沟、灰坑遗迹,所归属的文化类型以往在浦城牛鼻山遗址上层和张家园遗址也有所见,此类遗存是了解东南山地几何形印纹陶起源的重要突破口。出土陶窑形制近乎龙窑,虽然在选址及规模上较为原始,但相比于此前在武夷山葫芦山遗址和浦城马道坪遗址所见的距今5000年前后的葫芦形或圆形窑已有显著进步,证明本地在东亚古代窑业发展史上占据的先进地位具有深刻的史前基础。

所见新石器时代晚期墓葬与好川文化关系密切,但又具有明显的区域特征,山顶大墓规格之高、形制之特殊、随葬玉石器之数量及精美程度均为以往福建史前考古所罕见,为认识史前时期东南山地文化与周边文化的交往路径提供了重要线索。墓葬中出土的有段石锛、陶盉、壶等遗物与东南沿海地区的同期文化亦存重要关联,由此引出的史前陆海交通问题也值得重视。

夏商周时期遗迹和地层中出土大量与生业活动相关的工具,通过与北京大学、福建师范大学等多家实验室开展年代学及环境考古研究,已在本阶段堆积中发现大量水稻和黍的植硅体。此外,在新石器时代晚期窑址及相关遗迹中也发现了闽北地区年代最早的黍,为此类北方作物的南传线路补充了关键性的节点资料。

龙头山遗址的考古发现对于揭示早期文明形成阶段闽江流域的文化谱系与社会结构、研究几何形印纹陶—黑衣陶—原始瓷产业技术的形成及对外影响、探寻七闽、早期闽越和闽越国的中心性聚落等问题具有重要的推动作用。

诚如苏秉琦先生所言,“福建省位置在我中华大地面向海洋一侧的前沿中心,闽北、闽南和海峡对岸的台湾地区三者古文化既密切相连,又各具鲜明特征,它们是我中华古文化的一翼,又是环太平洋文化圈的一环”,我们应当思考在构建中国两河流域史前农业文化中心与山地、海洋文化互动交融的研究过程中,充分利用起诸如龙头山一类位于东南山地的重要遗址。

附记:发掘成员还有来自福建闽越王城博物馆、南平市博物馆、福州市文物考古工作队的同仁和厦门大学考古专业部分研究生及2017级本科生。发掘期间得到福建省文物局、浦城县委、县政府及县文体旅局的大力支持,来自中国社会科学院考古研究所、北京大学、吉林大学、浙江省文物考古研究所、宁波市文化遗产管理研究院、福建省文物鉴定中心、省文物保护中心和平潭国际南岛语族研究院的专家对考古工作给予过热心指导,在此一并致谢!

作者单位及职称:付琳 厦门大学历史系考古教研室 副教授;黄运明 福建省闽江学院 副研究员;张晓坤 厦门大学考古专业 研究生;左昕昕 福建师范大学 副研究员;魏凯 厦门大学历史系考古教研室 助理教授;杨军 福建省浦城县博物馆 副研究员

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

不知道吧,中国古代球迷也有自己的歌,歌词比现代写得好

古代球迷怎么助兴?本文作者倪方六看球讲究什么?气氛!没有气氛,看球也没有劲,中国古代正式的蹴鞠活动都会起鼓乐以助兴。这就是《礼记·乐记》中所谓:“乐必发于声音,形于动静,人之道也。”鼓乐声起,场上的球员踢得带劲,会有精彩发挥;球迷看了会兴奋,不时有意外惊喜。我要新鲜事2023-05-27 02:02:080001海王龙:远古大型海洋生物(长17米/尾巴占到一半长)

海王龙是一种沧龙类动物,属于有鳞目下的远古爬行动物,和大多数恐龙生活于同一时代,诞生于白垩纪末期,与现代的蛇或者蜥蜴有着亲缘关系,外形和蛇颈龙、滑齿龙等类似,是当时体型最大的沧龙类动物,体长可达14-17米。海王龙的体型我要新鲜事2023-05-10 11:15:130000造字的仓颉,为何叫“仓颉”?甲骨文揭开了颠覆性的一幕

相传,在距今大约4600年时,黄帝史官仓颉,受到鸟兽足迹启发,随后创造了文字,以至于“天雨粟,鬼夜啼”。然而,从黄帝到战国,史书上一直没有仓颉记载,直到战国晚期才突然出现“仓颉造字”之说,最早记载的是战国晚期荀子指出“好书者众矣,而仓颉独传,一也”,后来形成了“仓颉造字”传说,将造字功劳全部归于仓颉。我要新鲜事2023-09-29 19:59:070001巨型蜥脚龙:江山龙 体长22米(是浙江最大的恐龙化石)

江山龙是一种蜥脚类恐龙,诞生于7000多万年前的白垩纪末期,属于目前浙江省发现的最大型的恐龙,体长可达22米,第一批化石是在中国的浙江省江山市发掘的,保存的非常好,化石的完整度也达到了90%以上,这也是中国首次发现巨龙科的化石。江山龙的外形特征我要新鲜事2023-05-09 04:43:020001王冠宇:复古创新:晚明外销瓷所见“春水秋山”题材

香港中文大学中国文化研究所文物馆藏有一件明代万历时期的青花花鸟纹盘,菱花口,斜沿,浅弧壁,矮圈足。内壁饰八个莲瓣形开光,间以八根立柱,开光内绘花叶、杂宝。这类以内、外壁开光为典型装饰的薄胎瓷盘,通常是为外销而制。除开光形式之外,瓷盘内底装饰花鸟纹样,在海外出土及博物馆藏的克拉克风格瓷器中亦颇为流行。我要新鲜事2023-05-28 10:16:300003