新发现 | 宁夏周家嘴头遗址发现仰韶时期制陶业特征显著聚落

仰韶文化是我国史前影响最深远的主干性文化,是中国最早开始文明化进程的史前文化,1921年安特生发掘仰韶村遗址,标志着中国考古学的诞生,经过百年来的不断探索,各地区仰韶文化的面貌逐渐清晰。1986年发掘的隆德页河子遗址是宁夏地区首次科学发掘的一处仰韶时期遗址,发现的仰韶晚期遗存与秦安大地湾四期遗存的年代和性质相同,之后宁夏地区仰韶文化遗存的考古发现和研究工作几乎处于停止状态。宁夏地区是西北地区新石器时代考古学文化研究的重要一环,但目前基于考古材料的匮乏使我们对宁夏地区的仰韶文化等新石器考古学文化遗存的认识不甚清晰。

近年来依托“考古中国—河套地区聚落与社会研究”课题的契机,宁夏回族自治区文物考古研究所组织考古人员在宁夏南部陇山东西两侧的渝河流域、红河流域、南华山及宁夏中部的罗山地区开展区域系统考古调查,并选点进行发掘,所获资料丰富。尤其是隆德县周家嘴头遗址的发掘为我们研究宁夏南部地区的仰韶和龙山时期文化遗存提供了丰富的新材料。周家嘴头遗址位于宁夏回族自治区西南部、陇山西麓的隆德县神林乡双村,地处渝河与朱庄河交汇的河嘴地带,面积约3万平方米。2017至2021年,宁夏文物考古研究所对该遗址进行连续5年的考古发掘工作,发掘面积3700平方米,出土了一批重要的仰韶至龙山时期遗存。

1 仰韶文化遗存

周家嘴头遗址仰韶文化遗存分为早、中、晚三期,其中仰韶早期和中期遗存是首次在宁夏境内发现,仰韶晚期遗存最为丰富,主要以大规模的陶窑群遗存为主。

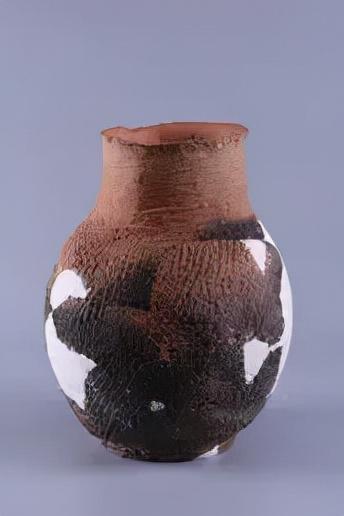

仰韶早期遗存主要发现有房址、火种坑等。房址均为长方形半地穴式,面积均在10平方米以内,居住面为经过处理的黄土硬面,局部有柱洞、灶坑等设施,房内均出土陶器组合。发掘清理的一处火种坑保存较完整,平面近圆形,坑壁为火烧形成的烧结硬面,坑的西侧壁面向下挖了一倾斜壁龛,龛内放置有一夹砂陶罐,罐内有大量燃烧灰烬,壁龛顶部地面为烧结硬面,可能长期取火形成。出土陶器圜地钵、敛口钵、夹砂罐、圜底彩陶盆等,彩陶纹饰有对三角和平行线纹组合、变体鱼纹、条带纹等。

仰韶早期房址F16

F16陶器组合

火种坑

仰韶中期遗存主要发现有房址、陶窑和灰坑等。房址为半地穴式,居住面为火烤形成的青灰色硬面,房内有柱洞、灶坑等设施,小型房址面积在10平方米以内,大型房址面积近90平方米。陶窑形制简单,为环形火道,灰坑主要以不规则状为主。出土的陶器有平底钵、彩陶盆、器盖、夹砂罐、大口翁等,彩陶纹饰以变体鸟纹为主。

仰韶中期房址F13

F13出土陶器组合

仰韶晚期遗存最为丰富,最重要的是发现了大规模的陶窑群,目前累计发掘清理的陶窑共计43座,其中仰韶晚期陶窑36座,这些陶窑均匀地分布在遗址的核心区内,陶窑的数量之多和分布密度之大在其他同时期遗址中较为少见。

周家嘴头遗址仰韶晚期陶窑形制非常统一,均为横穴式,由窑室、火道及火塘三部分组成。窑室一般呈袋状,窑床较为平整,火道由环形加直向组成,环形火道围绕窑室底部一周,直向火道位于窑床正中,有的大型陶窑为使火力均匀,在环形和直向火道之间又增加了多道支火道。火塘平面为椭圆形或圆形,火塘底部内侧坡状,通过三个火眼与窑室内火道相通。这些陶窑根据窑室大小可分为小、中、大三类,小型陶窑窑室直径0.4-0.6米左右,中型陶窑窑室直径在0.7-1米左右,大型陶窑窑室直径在1米以上,可谓类型齐全,适合烧制各类大小不一的陶器。

这些陶窑多利用坡地或断崖建造,窑室居于高处,火塘地处,从而形成高差使火塘内的火力充分、高效地进入窑室,可见烧窑的技术水平相当成熟。窑室和火塘的烧结厚度在5厘米左右,说明陶窑长时间进行生产使用。在窑址附近分布有同时期的房址,这些房址多为半地穴式,居住面为白灰面,中部有一圆形灶坑,周围有夯打的墙基。在遗址区内没有发现专门的陶坯作坊,这些房址可能就是当时从事制陶和生活的场所。另外还发现有一座专门烧制料姜石块的陶窑,窑室部分基本破坏完毕,只残存火塘、火道及操作间,在操作间的壁龛内存放有一堆烧成的料姜石块,这种烧成的料姜石可能就是建造白灰面房址的原料。

灰坑有袋状、桶状及不规则状等,其中发现了一座带有长方形通道的袋状窖穴,其内出土16件陶器。灰沟主要分布在陶窑周围,其功能可能是为防止陶窑内进水。出土器陶器有尖底瓶、平底瓶、夹砂罐、盆、敛口罐、双耳罐、瓮、圆盘、器盖、陶髻、陶环、陶刀及少量彩陶等,出土的石器主要有石刀、石斧、石铲等。从陶器组合特征来看,周家嘴头仰韶晚期遗存与周邻地区有一定的区别,具有一定的自身特征。

仰韶晚期陶窑

仰韶晚期烧制石块的陶窑

仰韶晚期窖穴

仰韶晚期房址F2

F2出土陶器组合

彩陶盆

尖底瓶

双鋬敛口罐

平底瓶

深腹罐

双耳罐

2 龙山时期遗存

周家嘴头遗址的龙山时期遗存也相对丰富,清理的遗迹有房址、陶窑、灰坑、墓葬等。房址主要有半地穴式和窑洞式两种,半地穴式房址平面为长方形,底部均为白灰面或踩踏硬面,居住面中间有一灶坑。窑洞式房址平面为“凸”字型,凸出部分为门道,居室内有灶坑、柱洞等设施。陶窑共发现6座,为竖穴式,分布在房址周围。墓葬只有零星的发现,为长方形竖穴土坑墓,无随葬品。灰坑主要有袋状、圜底状及不规则状等。出土陶器有单耳罐、双耳罐、圆腹罐、盆、高领喇叭口罐、斝等,同时还出土有石器和骨角器。周家嘴头遗址出土龙山时期遗存的内涵与沙塘北塬遗址一致,年代上是介于菜园文化和齐家文化之间的一种考古学文化遗存,由菜园文化发展而来,最后发展演变为齐家文化。

窑洞式房址

陶窑

出土陶器

3 意义

周家嘴头遗址仰韶早期和中期遗存分别与大地湾二期和三期遗存文化内涵大致相同,当属仰韶文化半坡类型和庙底沟类型,与关中东部及中原地区同时期文化面貌存在差别,仰韶晚期遗存与大地湾四期存存在着一定的差异,具有一定的自身特征。周家嘴头遗址最为重要的是发现了大规模的仰韶晚期陶窑(36座),在遗址未发掘的区域应该还存在着一定数量的同时期陶窑,陶窑的形制与关中地区和陇东地区同时期陶窑一致,数量和密度如此之大,这在一百年以来所发现的同时期遗址中较为少见,如秦安大地湾等近百万平方米的大型聚落遗址都没有发现如此之多的陶窑,这足以证明周家嘴头遗址是当时一处陶器生产中心,对我们研究仰韶晚期陶器生产专业化程度、生产性质及社会经济具有重要意义。

百年来,仰韶文化的发现和研究一直延续不断,豫西晋南关中一带的仰韶文化分布数量多、密度高,不乏特大型中心聚落,是华夏文明最早的诞生地,是探索中国早期文明起源的核心地区。宁夏南部地区是关中平原的天然屏障,周家嘴头新石器遗址的发掘是中华文明“重瓣花朵说”最好例证,是“中心”和“边缘”对比研究不可或缺的材料,是实证中华文明五千多年文明史的重要区域。

作者:杨剑 王晓阳 霍耀

作者单位:宁夏文物考古研究所

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

过去农村办丧事要搭灵棚,正中的“灵”字为何不能用毛笔写?

过去白事开吊风俗本文作者倪方六人生在世,草木一秋。人走了,生者会为他操办后事,这就是俗称的“白事”。白事中有一程序,是接受亲友故交的吊唁——这在过去叫“开吊”,是丧礼中最重要的仪式之一。(农村白事)开吊在不少农村称为叫“吊纸”,因为前来吊唁时会带着火纸(纸钱),在棺头的老盆里焚烧,故又叫“烧纸”。这纸不是白烧的,还得对丧家作出实质性的表示,送出礼金、礼物,因此又称“出礼”。我要新鲜事2023-05-27 04:44:100004跨湖桥:我国最早的独木舟与海外移民

跨湖桥是古越文明的发源地之一,位于杭州市萧山区西南约4公里的湘湖地区。距今约8000年前,跨湖桥先民在磨制石器、制陶、编织和造船等方面已有突出的发明和创造,期器物类型、制造技术与艺术风格有着独特的文化内涵。跨湖桥遗址所发现的独木舟遗存,是中国舟船制造的发端与航海探索的起点,对亚洲东南沿海、太平洋岛屿南岛语族海洋文明的形成有着重要影响。我要新鲜事2023-05-31 22:02:070000宣化辽墓葡萄、葡萄酒考古发现及发掘记

春寒料峭,寒风朔朔,29年前初春,河北省考古研究所考古队开进了宣化城西下八里村,开始了一次大规模的考古发掘,笔者作为宣化的考古专业人员有幸参加这次考古发掘。这次考古发掘的成果轰动了国内外考古界、历史界、学术界,被国家文物局评选为‘1993年全国考古十大发现’之一。数月的考古发掘过程至今记忆犹新,难以忘怀。惊奇发现我要新鲜事2023-05-25 09:30:180000穆耶恩龙:南美大型恐龙(长8-9米/生于9300万年前)

穆耶恩龙是一种蜥脚下目中的泰坦巨龙类恐龙,诞生于9300万年前-8600万年前的白垩纪末期,体长可达8-9米,属于大型植食性恐龙的一种,第一批化石是在南美的阿根廷内乌肯省发现的。穆耶恩龙的体型我要新鲜事2023-05-09 20:08:290003NBA全明星赛编年史:1976乱世争雄,盲侠夺魁

我要新鲜事2023-05-31 22:24:160000