考古类型学中的层次、组合与时间——由《斗鸡台沟东区墓葬》到区系类型学说

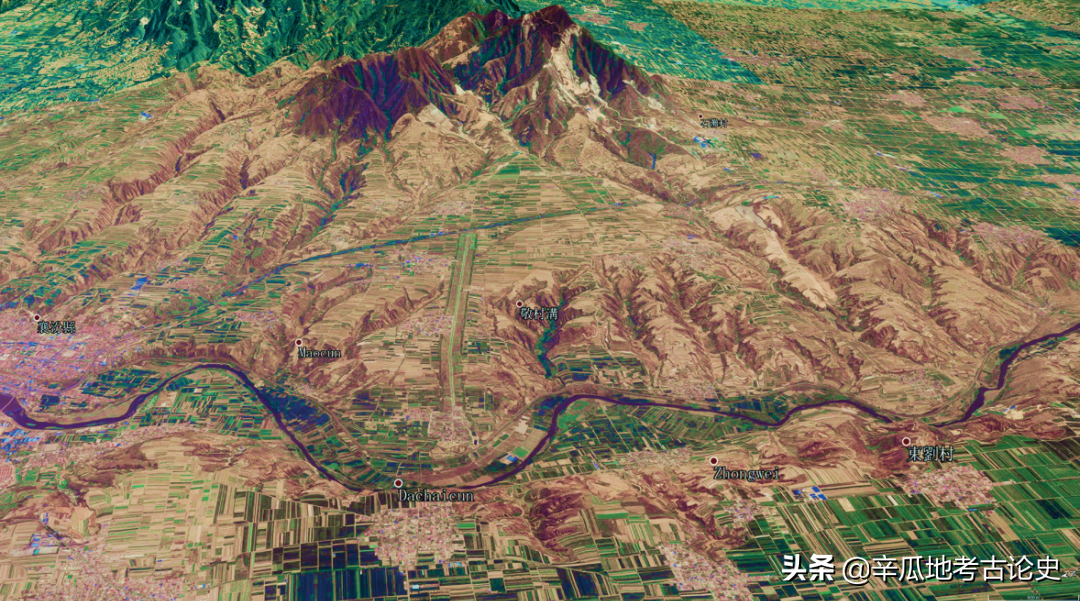

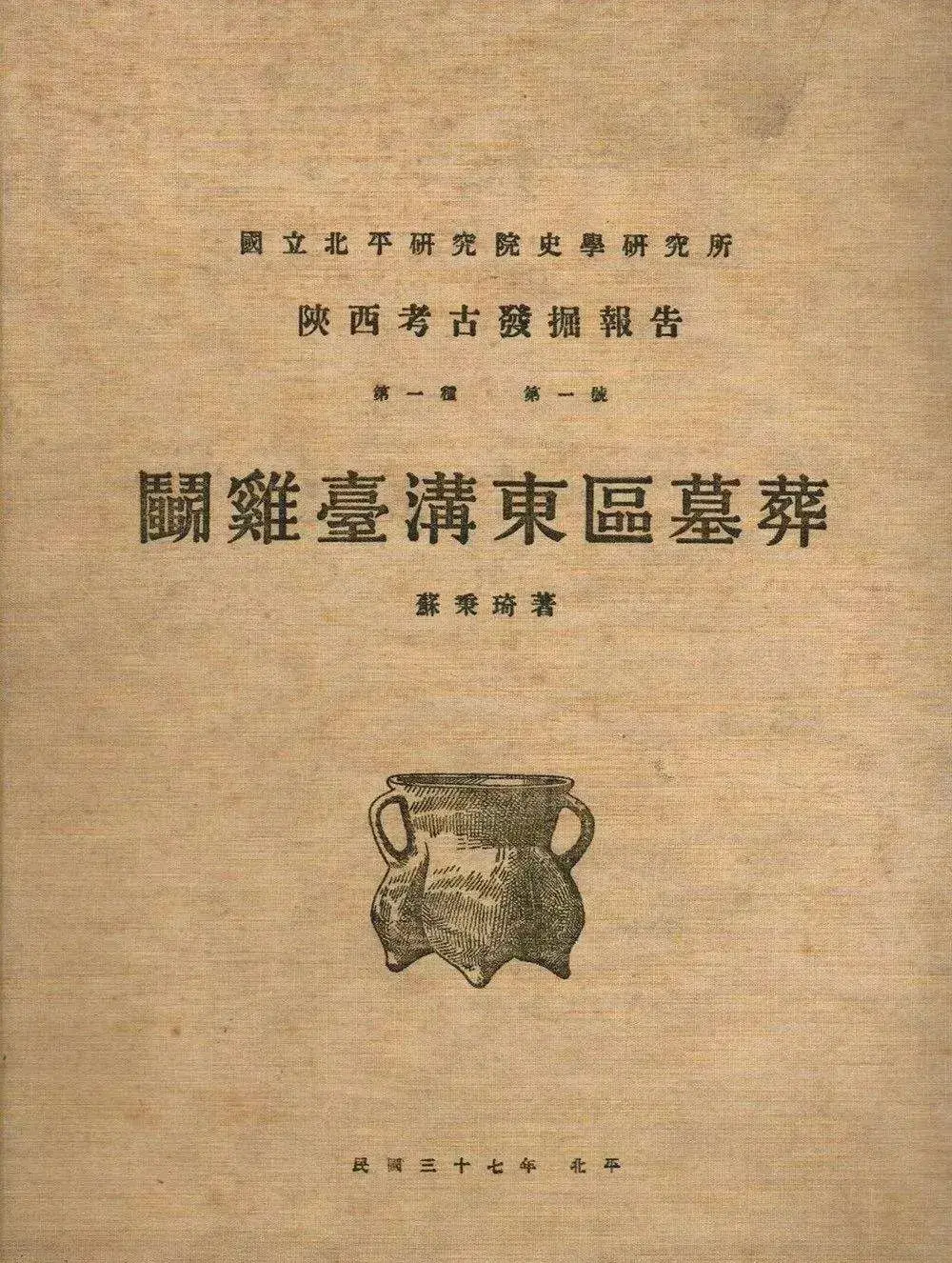

1934年,苏秉琦从北平师范大学历史系毕业加入北平研究院史学研究所,同年10月底随徐旭生、何士骥等人至陕西宝鸡斗鸡台发掘,并负责沟东区发掘。几经波折之后,《斗鸡台沟东区墓葬》于1948年出版。

据苏恺之的回忆,苏秉琦告诉他,“30年代瑞典学者蒙特留斯写的《先史考古学方法论》一书,介绍了器物类型学,引起了他极大的注意。”因此,蒙特留斯的《先史考古学方法论》一书就成为了解读《斗鸡台沟东区墓葬》这部报告的一把钥匙。

蒙特留斯的《先史考古学方法论》中包含了四个关键性的概念,分别是“体制”(Typus)、“联类”(Serie)、“并行主义”(Parallelismus)和“锐感性”(Empfindlichkeit)。依据蒙特留斯,Typus通常被译为“类型”或“型式”,乃包含一物品之造型与纹饰;“联类”即各种体制依照一定顺序排比出来的序列;“并行主义”指某一联类的一个较古的体制和他一联类的一个较古的体制,又某一联类的一个较新的体制和他一联类的一个较新的体制,是同时代的东西;“锐感性”即某一联类中的体制易于变化的性质。

苏秉琦在《斗鸡台沟东区墓葬》中很好地运用了蒙特留斯的研究方法,并对其有所发展和提升。一言以蔽之,苏秉琦在研究中注意到了异同的层次,在不同层次使用蒙特留斯的研究方法,从“特征”提升到“形制”,从“形制”提升到“伴存形制”,在不同的层次注重构成因素的组合关系,进而揭示了考古学文化与时间的结构及其复杂性。

苏秉琦在《斗鸡台沟东区墓葬》中的分析过程为在第一层级将墓葬拆成不同构成因素如瓦鬲、瓦壶等,第二层级对墓葬的每一构成因素即瓦鬲、瓦壶等进行进一步分析。将瓦鬲、瓦壶等依据制法进行第一层级的分类,然后再将第一层级下的瓦鬲、瓦壶等拆成不同特征,再进行特征之间的组合,按照一定的次序排比得到瓦鬲或瓦壶的双层结构,并赋予每一件瓦鬲或瓦壶一个双层结构的编号如Aa。之后,将同一墓的不同形制进行排比,即用研究器物的方式研究墓葬,把墓葬中的器物当作器物的不同特征,如此排比得到墓葬的“联类”。

理解苏秉琦排比顺序的关键是“锐感性”和生物学上的“遗形”的概念。器官最初具有一定的实用功能,之后随着生物的演化,某些器官失去实用功能并只保留了一定的形制,由此我们可以排比出生物演化的顺序。同理,以瓦壶为例,第一层次可以将瓦壶按照制作方式和形式分为A模制平底、B模制手制平底、C模制轮制平底、D轮制平底和E轮制圈足或假圈足五类,然后再在这五类的每一类中依据不同特征之间的组合进行更细的划分,得到瓦壶的双层结构。由于轮制属于较为进步的技术,因此苏秉琦将轮制排在模制之后,而圈足或假圈足是在平底的基础上的改进,所以圈足或假圈足晚于平底。这一先后排比的依据是技术上和逻辑上的。同样,从瓦鬲的分析来看,袋足类最早,其次是折足类,最后是矮脚类,其依据也是把瓦鬲的袋足当作器官,即判断三类瓦鬲的早晚关系主要依据袋足的逐渐退化,这属于生物学上的“遗形”。需要注意的是,一件器物并不是所有特征都具有同样的重要性,每一种特征都具有一定的“权重”,衡量出这一“权重”是苏秉琦得以正确把握墓葬演变规律的关键。与此相对比,李济的类型学研究将器物所有的特征加以同样的“权重”并进行分类和分析,这样做的缺陷是容易被次级的特征牵着鼻子走,不得要领且过于细碎,不易把握规律。

对于类型学的研究存在着一种看法,即是否有必要分得很细。有些时候型式分得很多,但不同型式在同一单位共出。苏秉琦在《斗鸡台沟东区墓葬》中的实践告诉我们,双层结构足以反映器物的复杂性,第一层级与制法、功用有关,第二层级与装饰等无关制法和功用的因素有关。这一双层结构经过中国考古类型学的实践和发展逐渐演变为了“型”和“式”的概念。

在《斗鸡台沟东区墓葬》之后的《1951年西安考古调查报告》中,苏秉琦沿用了相似的研究方法,注意器物和遗迹单位两个层次的分析,并注重器物的组合,通过相近式别特征相邻得到了不同遗迹单位之间的排序。然而在《洛阳中州路西工段》报告的结语中,苏秉琦对他的分析方法进行了进一步的提升。他通过排比不同的墓葬的器物组合,发现不同的组合可以属于同一期,即器物组合也可以进行“型”和“式”的划分,而这一发现有着深刻的指向,即东周时期人群和文化构成的复杂性,已经不能用一个时期只有一种组合来进行理解。即便是处于同一时期,也存在组合的差异,这一发现在某种程度上预言了“区系类型”和“文化因素分析法”的出现,也是解构“中原中心论”的方法论上的发现。

73年过去了,回头翻看苏秉琦的《斗鸡台沟东区墓葬》,我们可以发现苏秉琦在不同层次上对蒙特留斯方法的运用,延伸了源于北欧的类型学方法,揭示了组合、时间与文化的丰富内涵,并照亮了通往“区系类型”的道路。

(作者宋殷,系北京大学考古文博学院博士后)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

讲座:孙波:海岱地区聚落与社会:从旧新之交到早期青铜时代

讲座伊始,孙波院长对本次田野考古实践训练班的顺利开班表示祝贺,对来自全国各地的学员和北京大学考古文博学院的学生表示欢迎,并简要交代了本次讲座的主要内容,具体将围绕着旧新石器之交、聚落初定与初兴、早期国家之路三个方面展开。我要新鲜事2023-05-27 22:02:520001刘备是“王孙”,曹操“官二代”,孙权祖上种瓜,咋炒作家世?

孙权祖坟——吴陵本文作者倪方六中国古代帝王家世都有不少传奇,不过绝大多数都是附会出来的。为什么要替自己的祖上说谎?这是为了巩固地位,统治的需要。三国时,刘备说自己的是“王孙”,西汉中山靖王刘胜之后;曹操则是当朝“官二代”,基业非常。孙权呢什么也没有,则神化自己种瓜的祖父孙钟,从“祖坟冒青烟”来炒作。在《中国盗墓史·古代人物卷》中,我谈孙权时,提到孙钟。我要新鲜事2023-05-26 20:37:130000最新考古发现,蚁鼻币、鬼脸币之谜终于破解,古人用心良苦!

楚币蚁鼻钱、鬼脸币是中国战国时期在楚国流通使用铜贝,是一种面部有字、形状似海贝的货币。但也有学者认为,蚁鼻币、鬼脸币为仿龟贝,但究竟是仿贝币还是仿龟贝,钱币学界至今没有结论。我要新鲜事2023-10-04 20:15:250001理论前沿 | 基于“安全、健康、灾备”理念的预防性保护

作者:张孜江卫国文物承载着历史的信息,它无时无刻不受到自然或人为等因素的影响。馆藏文物的预防性保护,就是通过各种调控治理手段,减缓因环境等因素可能造成文物的劣变,尽可能延长文物的寿命。任何新事物的出现和发展,首先引领的必然是一种新的理念,并在实践中不断得到验证。0000王益人、袁文明:寂静的诉说——丁村旧石器考古3.0

2013年开始的丁村遗址群考古工作,是山西省考古研究院近几十年来最大的一个旧石器考古项目,也是丁村遗址自1953年发现以来国家文物局批准的第三次田野考古工作,我们称之为“丁村旧石器考古3.0”。这次考古工作较前1954年和1976—1980年的两次调查发掘而言,持续时间最长(从2013年至2020年),探索的范围最大,收获也最为突出。考古学研究是一个推理的过程,不能单靠“运气”。我要新鲜事2023-05-29 05:10:290001