新发现 | 山西晋中榆次区流村北墓地考古发掘取得重要收获

崔晓东 贾志斌

流村北墓地位于山西省晋中市榆次区乌金山镇流村以北约1公里处,龙城大街东延南侧。2020年4月至12月,为配合晋中市规划和自然资源局土地收储榆次区2017年第五批次建设用地二区地块考古前置项目的地下文物保护工作,山西省考古研究院和晋中市考古研究所联合对该墓地开展了考古发掘工作。发掘工作历时近八个月,共发掘墓葬112座,时代有汉、唐、宋金、明清等。其中以明清墓最多(71座),汉墓次之(32座),宋金墓仅3座,唐墓最少(1座),另有时代难辨墓葬5座,共出土陶器、瓷器、铜器、铁器、漆器、玻璃器、骨器等各类材质的随葬物2000余件。

一、汉墓

汉墓共清理32座。墓道北向者14座,东向者15座,西向者2座,南向者1座。大多为带长斜坡墓道的土洞墓,由墓道、墓门(封门)和墓室组成。墓道平面呈长方形,多数狭长、较直,仅有M104、M109两墓的北向墓道存在向东北方向弧拐现象;道壁近直,局部残留有纵向的工具修壁痕;道底呈长斜坡状,亦发现多有工具痕,尤以后端近墓门处最甚,大多杂乱无章,有的坡度较大者(如M19)的工具痕排列整齐呈脚窝状分布;墓门拱顶,多用木板或圆形、半圆形木桩竖向拼合封堵;墓室顶大多坍塌,推测呈拱形,平面多呈纵向长方形,平底,亦残留有杂乱的工具痕。部分墓葬在墓室顶上方前部发现有器物坑,内置器物基本组合是罐、盒各1件,因保存状况不同,有不全者,出土时因室顶坍塌而多有掉落,位置已发生变化,推测可能为墓祭类遗存。此类遗存在榆次地区以往的考古发掘中亦有发现,如实验小学汉墓发现3座、当代上品府汉墓发现多座、北合流遗址汉墓发现1座,墓葬时代相仿。此种墓祭方式似可追溯到秦至汉初,现有发掘资料显示,在榆次猫儿岭墓群秦至汉初的竖穴土坑墓和偏洞室墓的墓圹填土中普遍出土有以陶绳纹罐(以钵作盖)、盆扣盆(作盒用)为基本组合的器物,略偏晚的西汉早中期也发现有用彩绘陶盖罐、盆扣盆作填土器的现象。此类填坑或挖坑瘗埋祭奠物品的现象,反映了榆次地区秦汉时期一脉相承的独特的墓葬祭仪。亦或与《周礼·春官·小祝》《礼记·丧大记》等文献中记载的“熬”有一定关系,在墓葬上方瘗埋罐、盒,意为盛装饮食之物,给孤鬼游魂享用,使其不侵扰墓主人。此两种推想,更可能是用于墓祭,或兼而有之。

葬具木质,绝大多数为一椁一棺或一椁双棺,仅M105为单棺,但在墓室底和室壁发现大面积成片席纹,推测原铺设席子,可能作椁用,另有规模很小的M56未见明显的棺椁痕迹。棺、椁均呈长方形,用榫卯拼接。椁用木板或木桩拼合组成,先在墓室底铺设底板,然后在底板上四周立置帮板和档板,档板包帮板,最后置盖板,其中盖板、底板用木板横向拼合(木板有横截面呈半圆形者),档板亦多用木板横向拼合,帮板则多用木板竖向拼合(木板多呈半圆形柱状)。棺的盖板、底板用木板纵向拼合,立板用木板横向拼合而成。部分棺上发现有棺饰,棺前档板正中镶嵌带泡钉的柿蒂形铜饰,四角镶嵌铜泡钉,部分泡钉出于椁立板处,不排除亦有作椁饰的可能。埋葬方式包括夫妻同穴合葬、异穴合葬和单人葬。以头向论,合葬墓人骨摆放方式绝大多数为男右女左。葬式以仰身直肢为主,也有少数侧身屈肢、仰身屈肢。绝大多数头朝墓道方向,即墓道北向者头朝北,东向者头朝东,西向者头朝西;仅墓道南向的M56头朝北,即脚朝墓道方向。面向有向上、向右、向左等多种。

汉墓M19正射影像

汉墓M104正射影像

随葬品有陶罐、陶壶、陶灶(釜、甑、盆、碗)、陶井(汲水器)、陶盒、陶盆、陶炉、漆器(案、耳杯、樽、勺、盘等)、铜车马器(当卢、镳衔、节约、辕饰、衡末饰、车轙、轭軥、轭首饰、胁驱、节约、盖弓帽、?輗、车辖軎、轴饰、车较、弩机等)、铜镜、铜印、铜带钩、铜钱、柿蒂纹铜饰、铜泡钉、铁铃、铁铲、玻璃耳珰、骨饰等。

陶器以罐、壶、灶、井、炉、盒、盆等为主要器类,其中直口或高领大罐、壶、灶、井、炉等器物多放置于棺椁间,一椁一棺者多置于棺旁侧,一椁双棺者多置于棺前方,亦发现有少数置于棺盖上(如M26)或椁前方墓道内(如M10)的现象,其中不少陶罐底部可见有方形制作痕,此制法可能与西汉晚期内附的南匈奴有关;高领小罐、盒等器物多发现于洞室上方的器物坑内,应属祭奠之物(如M16等)。椁室前部空间普遍较大,可能作下葬时的祭奠空间,主要放置漆器和车马器。漆器以案、耳杯、樽、勺、盘等为主要器类,可能是墓内祭奠之物,祭奠活动结束后便转换为供奉墓主灵魂饮食的明器(生活器具)。从方位看,此墓内设奠和前述的墓上坑祭是上下对应的,应是有意为之,同祭于墓主人头的前方。不少墓葬随葬有车马器,放置方式是马器在前,车器在后,即整个马车朝墓门方向摆放,部分可辨腐朽成灰土状的车舆、车轮、车伞等痕迹。可辨者多为双辕车,亦有独辀车(如M26)。研究表明,“中国古代的马车起初只有独辀,战国时才出现双辕。但在西汉前期,独辀车仍常见,直到西汉后期,才逐渐为双辕车所取代。”有8座墓出土铜带钩,多置于盆骨和腰椎处。出土铜钱可辨有“大泉五十、五铢、货泉、小泉直一”等,多用作口琀。铜印仅在M101出土1枚,印文“苣宪私印”,据此可知墓主人姓名为“苣宪”,该墓埋葬人骨1具,经鉴定为男性,35-39岁,卒时正值壮年。

M10出土铜带钩

M16祭奠坑出土陶罐、盒

M16墓室内出土陶器

汉墓M26墓室内景

汉墓M26出土车马器

M101出土铜印

M101出土铜印印文

根据墓葬形制、随葬品特征等判断,这批汉墓的时代可能在西汉晚期至新莽时期,不排除部分墓葬稍晚到东汉初年的可能。椁室用半圆形木桩搭建的构建方式和墓室上方瘗埋祭奠物品的现象是这批汉墓的两大显著特征,比较罕见,可能属榆次地区地方特色。综合来看,墓道北向、东向和西向的墓葬,在墓葬形制、埋葬方式及随葬品等方面没有明显的区别,均显示的是汉人的埋葬习俗,只是随葬的各式陶罐大多在底部发现有方形制作痕。上述三种现象可能与西汉晚期内附的南匈奴有一定关系,具体族属情况尚需结合详细的人骨鉴定结果,在进一步全面整理发掘资料时才能得到比较确切的认识。

二、唐墓

唐墓发现并清理1座,M78,残存极浅,平面形态呈不规则椭圆形,西南角明显外凸,单棺单人葬,仰身直肢,头朝南,头骨破碎,面向难辨。随葬品有陶罐、铜镜、铜钱、铜钗、铜镊子、铁器、骨发梳等。其中铜钱为“开元通宝”,作口琀;铜镜特征显示为汉镜。此墓因残存极浅,现所见墓葬形制已非原貌,对认识其文化内涵的认识有一定局限。

唐墓M78全景

唐墓M78出土铜镜

三、宋金墓

宋金墓发掘清理3座(M27、M28、M97),墓葬形制相似,均为墓道南向的土洞墓,墓道为长方形竖穴土坑,壁近直,底近平或呈缓坡状,东、西两长壁南端分布有脚窝。墓门拱顶,用石块垒砌封门。墓室拱形顶,平面呈南宽北窄的梯形,室底放置有镇墓石5块。M27为夫妻同棺合葬,男左女右,均头朝南,面面相对,其中右侧人骨为仰身直肢,面向左,左侧人骨为二次葬,面向右;M28为夫妻同棺合葬,二次葬,男左女右,头朝北;M97为夫妻同棺合葬,上下叠压,上层人骨为二次葬,下层人骨经火烧,头朝北。随葬品有陶罐、黑釉瓷盖罐、铜发钗、铜钱、铁器残块等8件/套,其中铜钱可辨有开元通宝、熙宁通宝和生肖花钱“丑牛生人”。从墓葬分布情况看,此3座宋金墓葬可能同属一个家族墓,由北向南分布,位于最北端的M27时代最早,应为第一代。

宋金墓M27全景

宋金墓M27出土瓷盖罐

四、明清墓

明清墓清理71座,其中确认为清代的墓葬68座,多为墓道南向的土洞墓,仅有1座砖砌单室墓(M62),有部分墓葬遭破坏严重,仅余人骨及少数随葬品,墓葬形制已难辨;确认为明代的墓葬2座(M29、M102)。土洞墓,墓道朝南或东南,平面形态呈长梯形,斜坡底;墓门拱顶,用土坯、条砖或石板封堵;土洞墓墓室拱顶,平面多呈南窄北宽的梯形或近似梯形,砖室墓M62墓室平面呈南北向长方形。葬具除木棺外,还有瓮棺。以头向论,双人合葬的人骨摆放方式均为男左女右,三人以上合葬的人骨摆放方式均为男性居中,女性居左右两侧。葬式包括仰身直肢、仰身屈肢和二次葬,头向均朝北,脚朝墓门方向。一次葬绝大多数为仰身直肢,少数略呈屈肢状,头骨多歪枕于肩部,面向有向上、向左、向右等多种。普遍存在迁葬现象,分迁入型和迁出型两种。

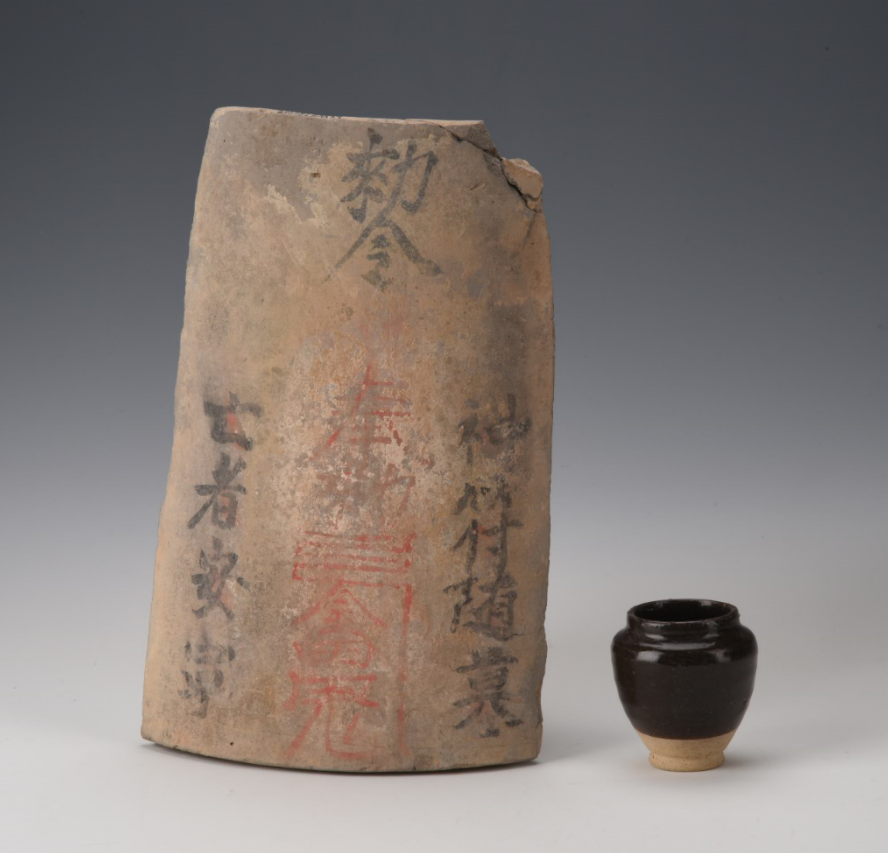

随葬品有陶瓮(作棺用)、符瓦、方砖买地券、黑釉/茶叶末釉瓷罐、瓷碗、瓷瓶、泥佣、铜/铁/泥钱、铜/玻璃/骨扣子、铜烟袋、铜钗、铜帽顶饰、火镰、银耳环、骨饰等。出土铜钱包括北宋钱、金代钱、明代钱和清代钱。清代墓中有随葬泥钱、铁钱的现象,泥钱是仿照铜钱而作的冥币,应是专门为丧葬制作的随葬品,铁钱可能亦作冥币,二者在榆次地区的清代墓中多有发现。瓷罐和符瓦是基本组合,基本上每副棺及人骨均随葬一组,瓷罐多置于棺盖板上,符瓦绝大多数覆盖于棺盖板上,个别墓葬发现倚立于棺尾外侧,亦有两种方式同出一墓的情况。

从墓葬分布情况看,这批明清墓分属多个家族墓地,具体情况尚需进一步整理资料、编写报告时详辨。祖墓在家族墓地最北部,后辈墓葬向南呈左昭右穆依次分布。其中明代墓M29与其南侧清代墓M44、M43同属一家族墓地,三墓均有瓮棺葬。M29为祖墓,位于最北端,出土有买地券,可辨纪年为明万历四十年(公元1612年),墓主信息因文字模糊尚未辨识。M44出土顺治通宝,M43出土康熙通宝,均为清早期墓葬。

这批墓葬的发掘,丰富了晋中榆次地区汉唐、宋金及明清时期的墓葬资料,对研究该地区历史时期的丧葬制度、丧葬习俗及社会历史文化有重要意义。

明墓M29出土符瓦、瓷罐

清墓M69全景

清墓M75出土银耳环

(作者单位:晋中市文物保护和考古研究中心)

周文玖:梁启超、胡适、郭沫若学术个性之比较

内容提要:梁启超、胡适、郭沫若是中国史学由传统向近现代转型具有坐标意义的学者。他们都以“但开风气不为师”为旨趣,在多个学术领域尽显才华,是“球形的发展”式的天才学者。他们均有鲜明的学术个性,其中的同异,与他们的个人气质、经学倾向、求学经历、政治观点等,均有紧密的联系。关键词:民国史学梁启超胡适郭沫若学术个性异同0000古墓挖出“逆天”文物,与《山海经》一致,考古家:禁止考古挖掘

三星堆文化遗址是中国考古界发展以来挖掘的最伟大的遗址,被誉为世界第九大奇迹,是作为证明中华文明起源的遗址,从这座古墓之中出土的珍贵文物实在是太多、太令人震撼了!这些出土的文物无不在显示着中华文化的发展史有多么丰富多彩,其中最逆天的便是青铜面具和青铜神树了,这些出土的神树还与《山海经》中记载的完全一致,让人叹为观止,但专家却表示:禁止考古挖掘。我要新鲜事2023-07-10 12:18:310000新发现丨2021年度安徽繁昌窑考古新收获:将创烧时代提至晚唐—五代,并首次揭露水塘遗迹

我要新鲜事2023-05-06 22:44:130000玛雅遗址上的中国考古人 在洪都拉斯探寻与中华文明神秘关联

在中美洲的洪都拉斯,有着许多神秘的古代文明遗址,其中最著名的当属玛雅文明。而近年来,有一批中国考古学家在这里展开了一场寻找与中华文明相关性的探险之旅。玛雅文明是公元前2000年至公元1500年左右在墨西哥南部、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等地区繁荣发展的一种古代文明,它以建筑、数学、天文学、文字、艺术等方面的成就而闻名于世。然而,有一些神秘的现象,让玛雅文明的历史更加耐人寻味。我要新鲜事2023-04-24 23:50:450000