新发现 | 陕西西安张旺渠宋金遗址——发现沣河变迁和地震砂土液化迹象丁岩

张旺渠宋金遗址,位于陕西省西安市长安区斗门街道办张旺渠村北侧,距离西侧的沣河约700米。遗址南北长约190米,东西宽约180米,总面积约3.4万平方米,现归属于西咸新区沣东新城。2020年8月至2021年1月,陕西省考古研究院对该遗址进行了考古发掘。

遗址位置示意图

遗址区域地势较缓,近东南-西北走向,东南稍高、西北略低,南北相差约0.5米。探方剖面显示遗址中部呈凹槽状,东、西两侧曾有过高岗或台地(有黑垆土)。发掘资料揭示,遗址延用时代较长,大致始于东汉魏晋,历经唐五代宋金,至明代而废,以宋金时期遗存最为丰富。发现的遗迹类型较为单纯,仅有灰坑、沟道、井、道路、墓葬等。其中,灰坑386座、沟道7条、井8口、道路4条、墓葬4座。需要特别指出的是,本次还发现了沣河变迁和地震砂土液化两类迹象。

灰坑以圆形、长方形为主,也有一些不规则形,均较浅,一般深约0.4~0.8米。沟道多呈长条槽形。灰坑、沟道填土多灰土、较疏松,一些填土含草木灰较多,一些还包含少许草拌泥烧土块。南部区域遗迹单位底部的填土含沙稍多,而中部、北部区域的一些遗迹单位底部直接打破了河流积沙层。

水井,有长方形、圆形和椭圆形共三类。以J8为例,该井位于遗址东部区域,椭圆形,上口呈长条椭圆形,底部呈圆形六角状。砖砌井壁,底端设置6层枋木垒叠的井框。井砖的特征显示年代不晚于明代。填土出土清代“福”字双系瓷瓶,表明该井至迟在清代已经废弃。

J8

道路,均近南北向,时代有先后之分。以L1为例,该道路东南—西北向纵穿了遗址区域,叠压了其他道路。清理长度约115米,宽约4.6米,路面保留多道车辙遗迹,其中一组车辙很清晰,轨距宽1.3米,辙痕宽0.05米。路面垫有数量较多晚近时期的砖、瓦碎片。多处“车辙”凹槽内的细沙土淤积层次明显。道路所在区域土的含沙量大,与此处曾经是河道是有关系。发掘期间,张旺渠村一位八十多岁的贾姓老人说,直到1960年前后,出村庄北大门后西北行三、五里,就是距离本村最近的高桥,过高桥可到沣河西岸。L1是明、清及近代张旺渠村西北方向过沣河的重要道路之一。

L1车辙清理

墓葬,均为土圹墓,保留深度甚浅,规模较小,单人葬,无随葬品,位于遗址东侧边缘土层稍厚处。其中两座墓内有扣瓦和枕瓦现象,时代大致在宋金时期或者稍晚。

这些遗迹单位出土有釉陶器、陶器、瓷器、石器、骨器、铁器、铜器以及铁炼渣等,完整及可复原器物约280件。釉陶器有奁、壶、仓和脊兽。陶器有罐、盆、甑、缸、瓮、钵、耳杯、帐座及砖、瓦等。瓷器有双耳罐、执壶、碗、钵、瓶、盏等。石器有柱础、磨盘、石杵、围棋子等。

H300陶碗

H215:1青瓷碗

H215:1青瓷碗

出土瓷器片的单位有地层、灰坑和井等共36个,主要分布在遗址中部区域。经过初步整理,在时代上,这些瓷器,唐代的占少数,五代的数量也少,宋代的稍多一些,以金代为主,元明清的也有少许发现。在窑口(地域)上,以耀州窑为主,山西(介休)窑次之,还有钧窑、景德镇等处的。在器类方面,以茶盏、温酒器、碗多见,执壶、罐、瓶等次之。在施釉方面,以青釉、月白为主,也见白、黑、茶叶末等色。瓷器的出土情形,也反映了聚落遗址的发展变化过程及与其他区域交流的一个侧面。另外,鉴于学界对瓷器年代研究目前已达到较高水平,据此就可以探讨与瓷器伴出的陶器年代。这将对宋金时期生活类陶器(非墓葬随葬陶器)的研究,提供了较好的参照资料。

H215 第二层迹象

出土釉陶的灰坑、地层等单位有6个,包括灰坑、地层和水井。其中,东汉或者稍晚时期的绿釉陶壶、陶仓等,主要分布在遗址区域的南部。金元时期彩釉脊兽被二次利用为井圈构件,出土于遗址北端的水井J6。

J6:4釉陶脊兽残件

少数灰坑出土有不多的板瓦、筒瓦、条砖、方砖等建筑材料,暗示该区域曾经有过一定规模和级别的建筑。由于建筑材料较少,据此可推测,尽管这里有过一定规模的建筑,但是规模不大、级别可能不高。

本次重要收获之一,是初步认识到遗址区域内沣河古河道(河床)及其枝津的变迁情形。遗址区域内河沙(砂质河流相沉积物)分布近东南-西北方向,与沣河流向大致相同,结合遗址北段近东西向的探沟(TG7)剖面迹象,可以认识到,距离地表6~9米以下,河道积沙东西宽约百米甚至更宽;在距离地表深约4~6米处时,河道积沙宽近百米;浅至约2米处时,河道积沙宽约30米;更浅至约0.5米时,河道窄约9~10米。

TG6地震裂隙

现在的沣河水面海拔高度(349.1米),比发掘区域的河流积沙面海拔高度(354.7米)约低5.6米,两者距离约700米。综合该区域的地理变迁情形,现在沣河河道大概率低于最近一次改道前的故河道,推测在遗址区域发现的这处河道,很可能是沣河某次改道前的河道。

多重信息较明确地显示遗址区域沣河河道的变迁过程。沣河曾经流经此处,若干年后,河沙淤积,河道西移,大部覆盖了土壤。在故河床的近东部区域,尚存留沣河改道后的一条小河流,即沣河枝津,直至河沙淤满,枝津断流,该区域全部覆盖了土壤,最终成为适宜生产、居住之地。

地震砂土液化迹象的发现,也是本次发掘的又一重要收获。遗址区域发现有4条(段)砂土液化形成的砂脉,打破一些宋金时期灰坑,被清代、民国时期的道路叠压。清理的砂脉从南向北水平长度依次长约50、60、30、2米。这些砂脉平面呈窄带状,多有弧折,逶迤延伸。几条砂脉的延伸方向基本一致,均呈东南—西北方向,约310度。砂脉剖面上窄下宽,底端呈喇叭状,高(深)约1.5~2米,上口宽约1~3厘米,甚至更窄,近底部宽约10~15厘米。其内填充纯净细沙,底部与堆积沙层相连。壁面较光滑,部分附着大量毛细草根。

发掘探方分布及河流变迁和地震砂土液化

以砂脉2号为例介绍。现高约1.5米,顶端距离现在地面约0.5米,宽度不足0.01米,窄如细丝带,近底部宽约0.1~0.15米,呈喇叭状的外端与堆积沙层相通连。发掘期间邀请省地震局专家老师来现场指导。一般来说,能够产生地震砂土液化的场地,其地震烈度不低于六度;一次大地震可在100千米的范围内产生砂土液化。文献记载,宋金以后西安近邻区域发生过多次较大地震。如1556年年初的明代华县地震,震级达到8?级;1501年年初的明代朝邑地震,震级达到7级;1568年年中的明代临潼地震,震级达到6?级及1487年临潼—咸阳间6?级地震。据此,该区域发现的这些地震砂土液化迹象,很可能与宋金以后关中地区发生的震级较高的某一次或者某几次地震有关。

从灰坑残留深度很浅,又不见房屋基址,且晚期河流积沙面与遗址灰坑的现存开口几近平齐、河道积沙与河岸阶地也几近平齐等的情形,可推知,该区域地表土层堆积有过一定程度的削低,以至大量文化信息不复存留。尽管如此,综合考古发掘、调查获得的诸多信息,还是可以大略勾勒出张旺渠村北遗址区域数千年来的变迁概貌。

张旺渠村北区域不见商周时期的遗存,表明此区域处于镐京遗址的西部边缘之外,也不见此前及秦西汉等时期遗存,进而表明西汉之前,该区域很可能还不适宜人群居住。大致从东汉魏晋时期才有人群开始择此地而居。

东汉时期及以降,居住在这里不多的人群,留下了较少的遗存。至迟在此时,沣河河道已经西移,此地也成为宜居之处。唐五代时期,居住规模有所增加,并向北稍有延伸,出现了较多的灰坑和遗物。宋金时期,居住区域继续向北延伸,聚落规模达到峰值,出现了大量的灰坑和多眼水井及遗物。耀州瓷器大量存在,是为明确表现。明清时期,前一阶段的居住场所弃而不用,也不见明清阶段的居住遗存,这里似乎已经废为田地。在遗址的灰坑、沟道、水井等遗存内没有见到明显的洪水淤积,可以排除洪水是导致聚落废弃的直接原因。

另外,在宋金以后的某时期,该区域还受到过大约不低于六级的地震影响,由于处于河沙堆积丰富地带,从而留下了明确的地震砂土液化迹象。

作者:丁岩 岳连建 胡珂

作者单位:陕西省考古研究院

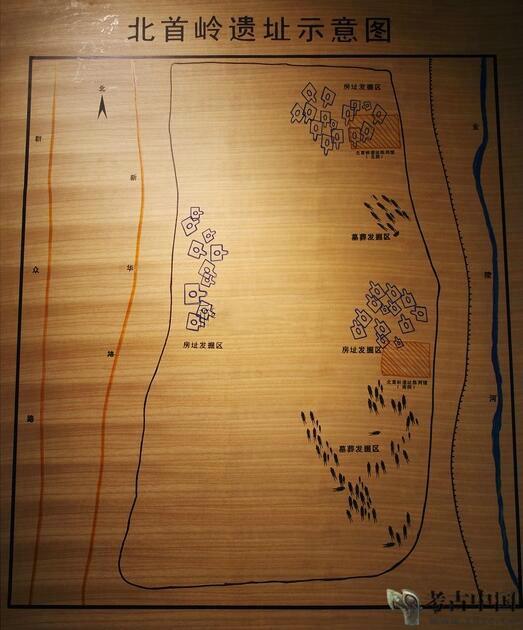

「考古词条」新石器时代 · 北首岭遗址

北首岭遗址位于宝鸡市金陵河西岸的二阶台地之上,是我国黄河中游地区的新石器时代仰韶文化遗址。遗址南北长300米,东西宽200米,面积约6万平方米。▲北首岭遗址中国科学院考古研究所等单位从1958年8月到1978年6月,先后7次对遗址进行了发掘,发掘面积4727平方米,发现房屋遗址50座,窖穴75个,陶窑4座,墓葬451座,出土各类文物6000余件。▲尖底瓶我要新鲜事2023-05-28 17:02:190000三星堆遗址为什么不继续挖了?

三星堆遗址一经发现便轰动了全世界。将三星堆放在夏商周的历史背景下,三星堆出土的文物与中原文化相比,显得是那么的格格不入。以至于就有那么一些人说:考古专家不敢挖了!我要新鲜事2023-09-11 18:52:480001湖北现战国水墓,出土2500年前“冰箱”,专家:科学至今无法复制

我要新鲜事2023-07-11 20:46:010000郭立新:青铜时代天神世界的探索之旅

郭立新《中华读书报》(2016年11月09日19版)《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,郭静云著,上海古籍出版社2016年4月,定价:189.00元我要新鲜事2023-05-27 06:34:450000乾隆年间一男在家父丧期非礼女下人,被咬掉舌头,私了后又出意外

清朝一起特殊强奸案本文作者倪方六近期,进入排行榜的新闻之一是“孙小果案”。孙小果因强奸(轮奸)罪等多项罪名,当年被判处死刑,但不只未死,还活得很潇洒,早化名“李林宸”出狱,开公司,当老板……此案被全国“扫黑办”列为重点案件,挂牌督办。在古代呢,犯强奸罪更是死路一路,想出来,难!我要新鲜事2023-05-26 19:27:040000