中越边境百都河流域考古调查记

贺成坡 黄冠宁

1边境考古的意义

中越两国关系拥有深厚的历史渊源,据文献记载,中国早在商朝时期就与越南(时称文郎)接触。在新石器时代,考古学的证据显示,华南的稻作人群很有可能经越南进入中南半岛,甚至远到东南亚,成为南岛语族的重要来源。在更早的旧石器时代,云南硝洞发现目前最早的和平文化遗址表明,越南和平文化的古人类与华南地区的古人类密切相关,甚至有研究者指出,和平文化源头应该往华南地区寻找。究其原因,史前的越南与华南地区具有相似的自然生态环境,人类为了适应环境形成相同的技术文化传统,同时这里也是人类往中南半岛迁徙的重要通道。总之,对于探讨华南与越南史前考古学文化关系,以及有关考古学文化的起源和传播的研究课题来说,中越边境的几条国际性河流流域的考古工作具有相当重要的意义。

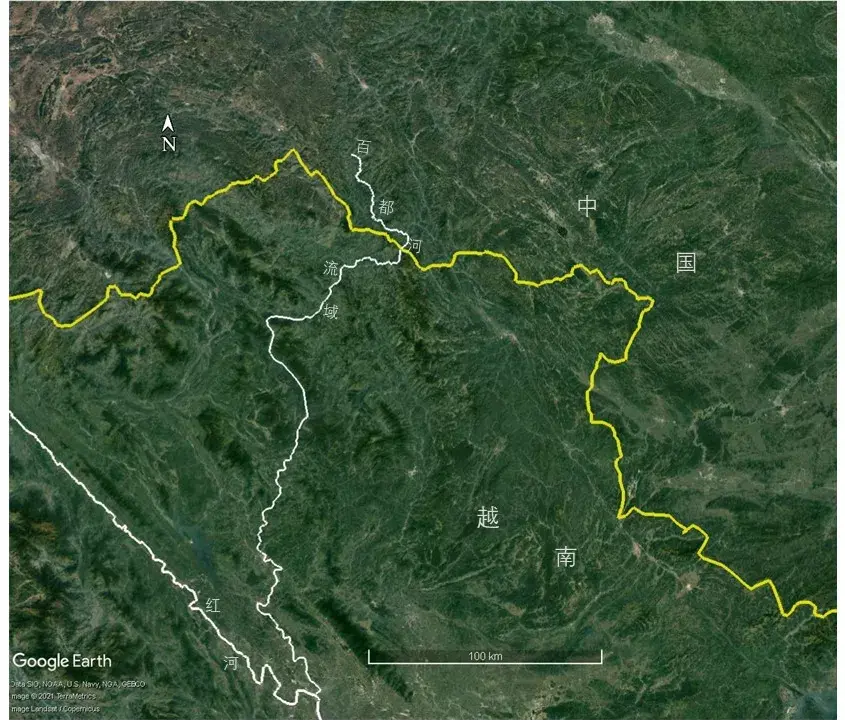

中越边境百都河流域

此次调查工作就位于广西中越边境地区的百都河流域,百都河经越南汇入红河后入海,是红河的主要支流之一。我们在此前调查工作的基础上,选取了个别遗址进行勘探,为以后更大范围的工作奠定了基础,调查采集了丰富的石制品,为我们确定百都河流域石器工业和跨区域的文化比较提供了重要材料。

2考古调查与勘探

百都河流域田野调查工作由右江民族博物馆和广西边疆民族博物馆联合开展,经2018年和2019年初步调查,在百都河两岸发现50多个遗址点,共采集有石器千余件。因这些遗址的石器的器型高度相似,遗址点被统称为百都河遗址群。基于之前调查的结果,此次我们特意挑选了几个有较多石制品的遗址复查,以选取合适的遗址作勘探工作。

2020年10月,我们参观完广西边疆民族博物馆采集的石器后,第二天驱车开始了田野的实地调查,沿着蜿蜒曲折的河谷公路,考察了几个遗址点,这些遗址点除农场后山遗址地势较高外,多数遗址都处于河流沿岸的一级阶地上,河流阶地靠近水源,河漫滩上也容易获取河卵石作为石器原料,背靠葱郁的植被,有丰富的动植物群作为生计来源,对于生活在这里的古人类来说是极佳场所。目前所见的各个遗址点的面积都不大,堆积不厚。这使我们开始思考这些遗址点的相互关系,它们是同一时期的不同人群的居住点,还仅是季节性的临时狩猎采集营地?如果是后者,那么这里古人类的常驻场所在哪里?上升到古人群生存策略和行为模式的问题,需要后期大量的工作才可能澄清。当前亟待回答的问题是这批石器所代表的年代和具体的文化内涵,为此,必须选定一个理想的遗址点开展相关工作。

调查的部分遗址点

调查时我们发现,百都河流域的国漠遗址散布着大量石片和少量砍砸器,台地露出的剖面也挂着不少打制石器。综合考虑堆积成因、石器密度等因素,我们最终选定国漠遗址作为深入勘探对象。国漠遗址在百都河西岸的一级阶地上,遗址南边有一条小溪汇入百都河。遗址的阶地上种满了果树及其他农作物。该遗址分布面积比较小,南北长约60米,东西宽约30米,面积在2000平方米左右。

考古钻探和探方法勘探(国漠遗址)

勘探工作分为两部分,首先是利用打孔钻探法进行勘探。打孔钻探刚开始在遗址外围比较顺利,石制品不多,不到1米就直接是生土基岩了。然而到遗址中部时,刚打到半米就无法继续往下探了,探铲下面是石制品或砾石,根本打不动,无法获取遗址文化层的厚度情况。为进一步明确遗址堆积情况,我们决定在钻探的基础上,再用探方法对遗址进行勘探。先除去地层上覆的杂草,布设探方,去掉耕土层后,采用自然层之内控制水平层的方法,以10厘米为一个水平层逐层发掘。每一水平层都清理出石器后,拍照、测量每件石器的三维坐标,绘制每一水平层平面图,绘图时给石器编号,最后取出石器测量尺寸后装袋。探方的第二层表面露出了几十件石片及砍砸器,在小小的探方里发现密度如此之大的石器,这令首次发掘旧新石器过渡时期遗址的队员十分激动。然而我们也有幸福的烦恼,石制品太多,我们只能小心翼翼地刮面,刮刮停停,这对耐心和体力都是极大的考验。

百都河流域部分采集石器(现存于广西边疆民族博物馆)

此次勘探历时一个月,探方深度近2.3米,探方面积4平方米。发掘收获石制品千余件。器类有磨制石锛、斧锛类毛坯、带穿孔器、砍砸器、石锤、石片、石核等。其中使用石片为大宗,相关的研究仍在继续中。

3边境的自然人文

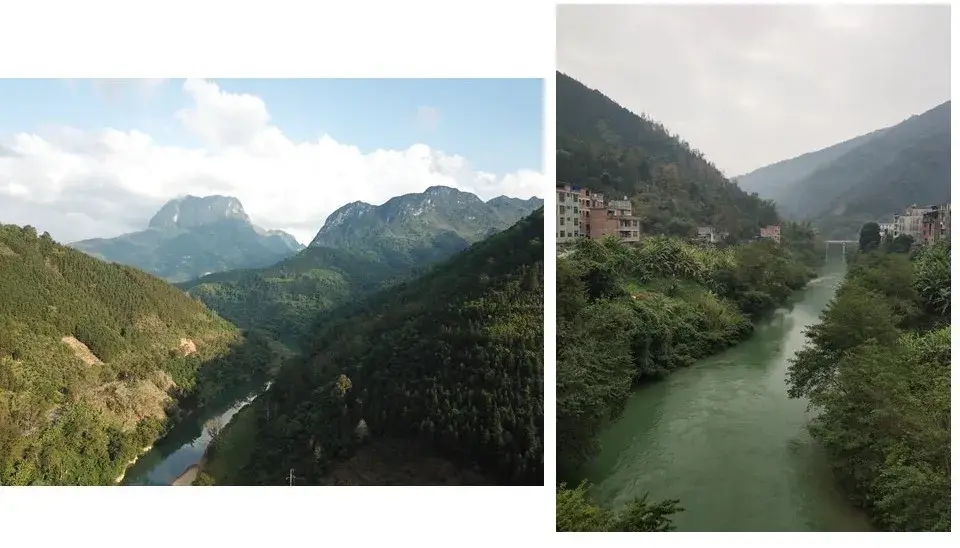

百都河流域属南亚热带季风气候,水分充沛,光照充足,地处亚热带雨林植被区,植被资源丰富,代表性植被是亚热带常绿阔叶林和热带雨林。以喀斯特地貌为主,较多低山丘陵,附近乡镇皆依河两岸而建。

百都河谷

中越边境两边不但拥有相同的自然地理环境,同时还在生活的方方面面有着密切联系。沿边的公路和狭长的百都河将中越边境的居民串联起来,边境的居民共饮百都河水,边境上口岸商贸往来不绝,附近乡镇保留着赶集的传统,乡镇道路不宽,来来往往的人和车辆把街上堵得水泄不通,却挡不住乘兴而来、满载而归的欣喜。

团队合照

由于我们的工作仅限于中方境内的百都河段,百都河进入越南后的考古调查情况尚不清楚,但我们有理由相信,同现在和谐相处的边境居民一样,在相同的自然地理环境下,这里的史前人类很可能沿着百都河顺流而下,与越南的史前居民发生文化上的或人群的交流,它跨越了如今的国家地理分界。相信随着更多问题的深入研究,我们将有能力还原这幅史前人类生存和迁徙的生动画卷,为华南和东南亚史前人类文化的关系的讨论提供材料。

(参与此次调查工作的单位有广西文物保护与考古研究所、右江民族博物馆、广西边疆民族博物馆、广西民族大学、武汉大学历史学院。)

作者系武汉大学历史学院考古系硕士研究生

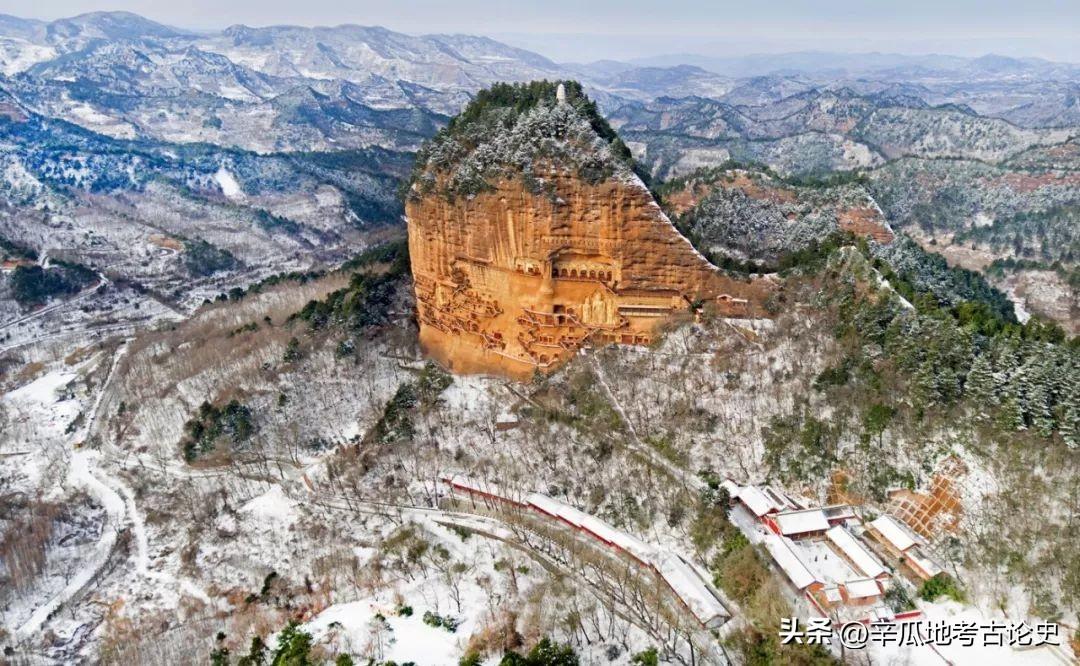

常任侠:麦积山的佛教艺术

自佛教传入中国,佛教艺术也同时传入中国,在中央亚细亚与印度的交通要道上,古来营造了不少石窟,其中优美的造象与壁画,保存至今,放射出灿烂的光彩,例如高昌的壁画,敦煌千佛洞的壁画和塑象,大同云岗和洛阳龙门的雕象等等,这些著名的佛教洞窟艺术,都是世界所熟知的。我要新鲜事2023-05-28 04:53:300000孙瀚龙:上山文化——长江下游的稻作社会与农业文明

我要新鲜事2023-05-25 21:49:450000女子结婚五年没怀孕 检查结果让人吃惊(合约夫妻)

女子和丈夫结婚后五年都没有夫妻生活。来自河北石家庄的妻子小谢明明已经结婚了五年时间,和丈夫却一直都没有生下孩子,婆婆对小谢也一直都是很关照,并没有发现小谢有什么疾病,于是婆婆就带着小谢去当地的医院检查,可是医生在经过简单检查后表示小谢怀孕不了是很正常的,并不是小谢有什么疾病而是小谢至今为止还是一个处女根本没有过夫妻生活怎么可能会怀孕。亲密接触我要新鲜事2023-09-22 20:46:180007郝红星、张家强:夏代东赵城 发现记

我要新鲜事2023-05-28 05:16:050000