十大考古进校园 | “接地气玩梗”,发掘领队破解千座墓群知识点

一场看似“按头强学”的考古讲座,咋“破圈”走出去?这一次,贵州考古人“接地气玩梗”,破解千座墓群知识点!

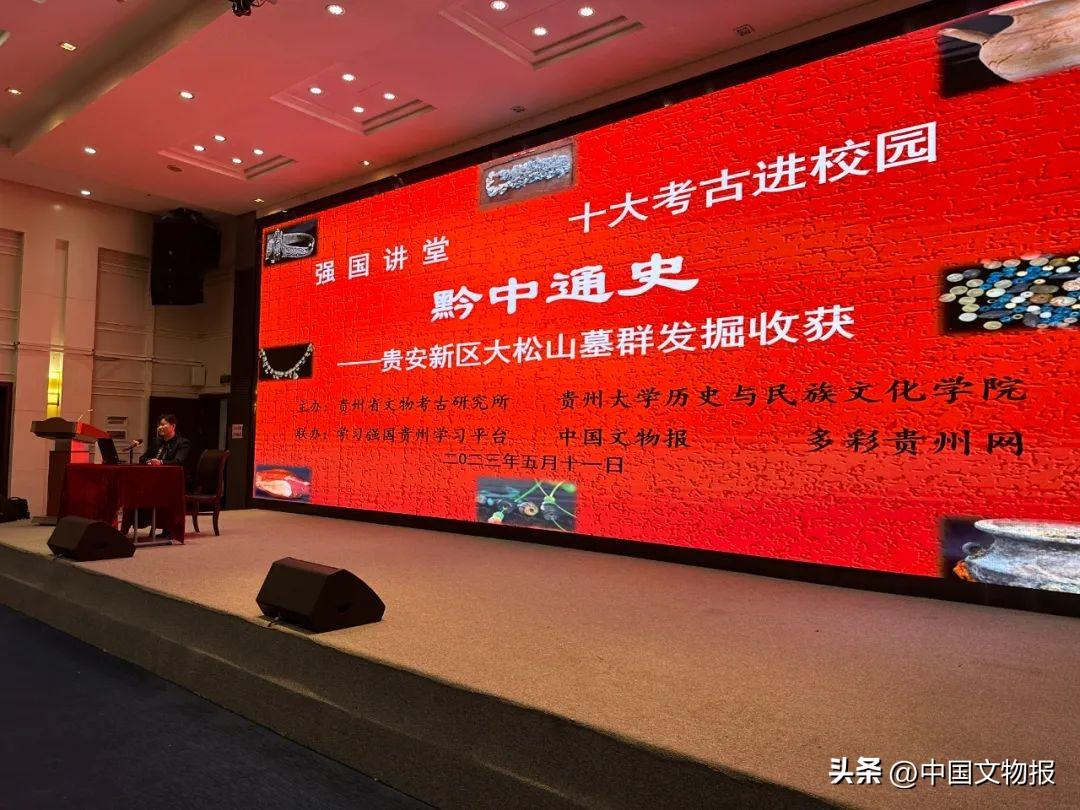

5月11日,由贵州省文物考古研究所、贵州大学历史与民族文化学院主办,中国文物报社、学习强国贵州学习平台、多彩贵州网协办,《强国讲堂“十大考古进校园”——贵州贵安新区大松山墓群发掘与收获》开讲。

《强国讲堂“十大考古进校园”》在贵州大学开讲

《强国讲堂“十大考古进校园”》在贵州大学开讲

这是一场“自带流量,长在热点”上的学术讲座。

2023年3月28日,贵州贵安大松山墓群入选2022年度全国十大考古新发现,成为贵州考古史上第八个夺得“十大”的项目。而历年的“十大考古新发现”,恰好串联起贵州从史前到宋明的历史,“以考古的方法看历史”,成为学生了解“史书以外的贵州”的又一渠道。

考古成果进校园,打造无边界考古课堂

考古成果进校园,打造无边界考古课堂

杀出重围的大松山墓群,被业内比喻为“十大里杀出的一匹黑马”。这个古墓群黑马,“新”在哪里?夺得“考古年度彩蛋”,“彩”在哪里?抛开学术性,作为“考古小白”,我们能从这一墓群,破解哪些知识点?

“这些让大家看得密集恐惧症的墓群,是贵州考古史上发掘规模最大、延续时间最长的一处墓群,我们把它形象比喻为‘一部埋藏于地下的黔中通史’。”在135分钟的互动讲座中,中国考古学会理事、贵州省文物考古研究所所长、大松山墓群发掘领队周必素以《黔中通史——贵安新区大松山墓群发掘收获》为题,以文物为珠,以时间为线,串起黔中通史,和在场师生一起破解千座墓群知识点。

强国讲堂“十大考古进校园”,在“润物细无声”中增强文化自信

强国讲堂“十大考古进校园”,在“润物细无声”中增强文化自信

推动考古成果全民共享,考古既是学术探讨,更要反哺回馈社会。

“大松山墓群早段以汉文化为主、地域文化为辅,晚段则表现出浓郁的地域民族文化特征。”现场,96张信息量十足的PPT,一堂干货满满的考古公开课,不仅为师生“走进考古,了解历史”打开一扇窗,也成为“讲好贵州故事”的又一传播案例。

从听传说,听故事,看文献,到如今从考古的角度了解贵州,学生们看历史的视角更加宽阔

从听传说,听故事,看文献,到如今从考古的角度了解贵州,学生们看历史的视角更加宽阔

值得注意的是,在短短6个月发掘期间,大松山墓群在多学科、多机构的专业团队支撑下,构成传统考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合的工作模式,是西南地区墓地规模最大的一次考古,也是一次开放合作的考古。

大松山墓群的发掘,在多学科、多机构的专业团队支撑下,构成传统考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合的工作模式

“我常笑说考古是‘垃圾学科’,我们在古人的垃圾堆里找东西,经过整理、研究得出相应结论,但更多的是带来问题。”现场,周必素与现场师生的互动交流,更像是一次多学科合作的召集令——

“考古发掘大多停留在‘是什么’阶段,我们需要历史学、民族学等多学科、跨学科结合,一起回答‘为什么’,多学科合作,才能看到历史的庐山真面目。”

这是一次“接地气玩梗”的公众考古互动。

“贵州开过的最早考古盲盒,是距今30万年的盘县大洞遗址。”

“我们单次开过最多的考古盲盒,就是贵安新区大松山墓群。”

“这些让人看了犯密集恐惧症的墓群,或代表,贵州文化印记还将继续刷新。”

……

贵州首个考古科普漫画,用更轻松方式解读大松山墓群如何把黔中通史“打通关”

贵州首个考古科普漫画,用更轻松方式解读大松山墓群如何把黔中通史“打通关”

作为“全国十大考古进校园”——贵州贵安新区大松山墓群的第二场讲座,记者观察发现,在中华民族日益复兴、文化自信愈加勃发的当下,内容独具特色、干货十足、的考古讲座,逐渐得到公众,尤其是年轻人们发自内心的喜爱和亲近。

“我们看到,新时代考古既在探源,也在育人。”贵州大学历史与民族文化学院副院长黄诚告诉记者,以学术性、趣味性与育人性为一体的“教”,才能引导学生更好地“学”。

有针对性、趣味性、启迪性,新时代的公共考古更强调互动共享

有针对性、趣味性、启迪性,新时代的公共考古更强调互动共享

“一场看似枯燥的考古讲座,解锁了我跨越近1400年的知识盲区!”近十年来,随着贵州考古成果越来越丰富,从出土文物看民族融合,对贵州大学历史与民族文化学院的师生来说,考古学研究不仅在补史、证史,这种“升级打怪”、无限接近历史真相的趣味,更是考古学的迷人之处。

满满知识点的考古讲座,引领学生主动发问

满满知识点的考古讲座,引领学生主动发问

“都说认识历史离不开考古学,听完讲座,我把这句话理解得透透的。”李迦铭是21级文物与博物馆学学生,听完讲座。他收获的不仅仅是关于贵安大松山墓群的了解,更多的是相关知识点的延伸。

“信息量大到扑出来,没人会打瞌睡!”刘欢歌是22级文物与博物馆学学生,第一次近距离和考古人接触,系统了解考古发掘项目发现、认知、意义,让他更加真实、直观的感受考古从“证经补史”走向“考古写史”的过程和魅力,“这样学历史,挺有趣!”

“讲好中国历史故事,是考古工作不可或缺的下半篇文章。”讲座最后,周必素说,考古并不只是为获得文物,而是要理清遗址和文物背后,整个中华民族文明的发展脉络,进而重塑民族自豪感和自信心。

促进考古成果向社会转化,进高校“抖干货、抛亮点、炫宝贝”,是大松山墓群拿下“全国十大”后必须要完成的事情。据悉,接下来,贵州考古将继续进校园、进企业、进机关,以线上“云上考古公开课” 线下“强国讲堂”“移动考古课堂”模式结合,打造无边界考古课堂。

作者:应腾 王华

来源 | 多彩贵州网·众望新闻

编辑 | 郭晓蓉 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

考古人员考古庞贝古城 发现两千年前壁画(庞贝考古)

考古专家在庞贝古城发现了一个2000年前类似披萨的壁画。庞贝古城是世界上非常知名的一个古代遗迹,并且已经在上千年前,庞贝古城也是在最近几十年才被发现的一个遗迹,而根据英国在前段时间的一个报道,意大利的某个考古学家在庞贝古城考古时发现了一幅壁画,而壁画上的内容居然和我们现在的披萨非常相似。庞贝壁画我要新鲜事2023-06-29 19:30:200000秦大树:海上贸易的关键性器具——储物罐研究的重大推进

我要新鲜事2023-05-06 22:14:310000小鸭嘴龙:中国出土的最小恐龙(出土于广东/不足3米)

小鸭嘴龙是一种鸟臀目下的鸭嘴龙科恐龙,诞生于8300万年前到7000万年前的白垩纪末期,主要以植物为食,是目前中国出土的体型最小的恐龙之一,体长不足3米,最大的特点就是具有扁平的吻部和齿槽,和埃德蒙顿龙较为相似,第一批化石发现于中国广东省。小鸭嘴龙的体型我要新鲜事2023-05-10 00:47:310000刘基能掐会算,料事如神,为何仅仅一次失算,朱元璋就不高兴了?

刘基:神机失算惹龙颜不悦本文作者倪方六在前面的文章中,我曾提到明朝开国功能刘基杀贪官的事情:当时朱元璋去汴梁视察,让刘基与时为左丞相的李善长留守南京。当时中书省都事李彬,因贪污放纵被搞了起来,类似于现在被“双规”。李善长平时和李彬关系密切,便请刘基放李彬一马,把案子化小,一拖了之。刘基不只不听,反而加快办案速度,判其死刑,立即执行。(刘基画像)我要新鲜事2023-05-27 10:23:080000日本掠夺的360万件文物 包括2.1万吨黄金 为何仅追回117箱

中国是一个有着悠久历史和灿烂文化的古老国度,而中国文物是中华文化的瑰宝,也是世界文化遗产的重要组成部分。然而,历史上中国曾经遭受了外敌的入侵和掠夺,其中最严重的侵略行径之一就是日本在二战期间对中国进行的文化掠夺。这场掠夺行动抢走了中国360万件文物,其中包括珍贵的古玩和2.1万吨黄金,但迄今为止,中国只追回了117箱文物。我要新鲜事2023-07-27 20:41:320002