文化遗产数字化考古 千年古墓发掘保护 墓室三维扫描 泰来三维

文化遗产是人类历史和文化的重要组成部分,其中包括自然和人文遗产。随着时间的推移,这些文物经受着自然和人为的损坏,有些甚至已经消失。因此,文物保护成为了保留这些珍贵文化遗产的重要手段。

在文物保护领域,考古测绘是一项至关重要的技术,它可以帮助专家们记录和恢复古代文化遗产。然而,传统的考古测绘方法,如手工绘图和拍照,无法完整地记录文物的所有信息。因此,为了更好地保护和修复这些珍贵的文物,三维激光扫描技术应运而生,为文物保护提供了新的技术手段。

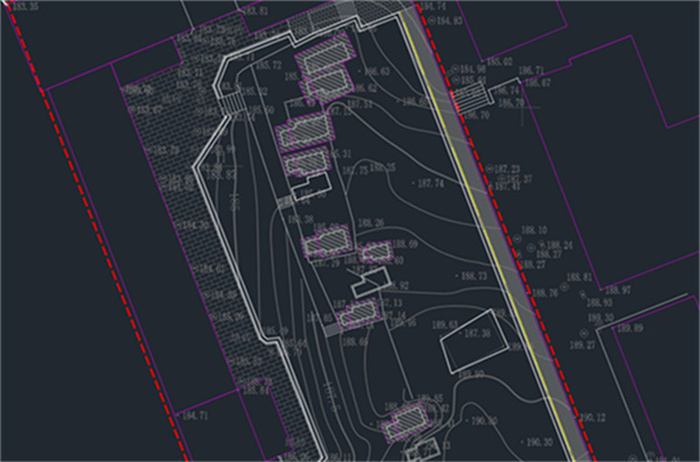

以某古墓遗产保护三维扫描项目为例,该项目采用了三维激光扫描技术来获取古墓的点云数据和真彩色的纹理信息。在外业实施阶段,三维激光扫描仪利用其高效率、大数据量和快速的采集速度,获取了古墓的空间点云数据和表面纹理信息,客观地反映出了古墓的真实情况。

在内业数据处理阶段,通过对点云数据进行处理,可以实现对古墓的复原和修复。点云数据可以还原实际物体的真实尺寸和反射率信息,同时结合高分辨率的内置数码相机,还可以保留物体的纹理和色彩信息。接着,通过使用AutoCAD软件,可以在点云数据上直接进行平立剖图的绘制,以便更好地了解古墓的内部结构和布局。

三维激光扫描技术相较于传统的考古测绘方法具有很多优势和不可替代性。它可以获取高精度的三维空间点云数据和真彩色的纹理信息,客观地反映出真实的古墓现状。同时,它还可以还原古墓的场景,为古墓研究和历史研究提供真实准确的数据。此外,三维激光扫描技术也可以为文物保护存档和二次开发提供数据支持。

文物保护是对珍贵文化遗产的测量、记录和恢复,以延长其生命周期。采用三维激光扫描技术能够更好地保护和修复文物,为文物保护提供了新的技术手段,同时也为后续的文物研究提供了真实准确的数据。我们应该重视文物保护工作,加强文物保护意识,让我们的文化遗产得以传承和发扬光大。

阿里瓦龙:非洲大型食草恐龙(长8米/距今2.1亿年前)

受影视剧的熏陶,说到恐龙,大家知道的都是世界十大恐龙之最中的恐龙。其实在恐龙世界中,就目前已发现的就有700多种,所以更多的恐龙是大家不知道的,比如今天小编要介绍的阿里瓦龙,一起去认识看看。阿里瓦龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 15:16:070001不知道吧,中国古代球迷也有自己的歌,歌词比现代写得好

古代球迷怎么助兴?本文作者倪方六看球讲究什么?气氛!没有气氛,看球也没有劲,中国古代正式的蹴鞠活动都会起鼓乐以助兴。这就是《礼记·乐记》中所谓:“乐必发于声音,形于动静,人之道也。”鼓乐声起,场上的球员踢得带劲,会有精彩发挥;球迷看了会兴奋,不时有意外惊喜。我要新鲜事2023-05-27 02:02:080001盗墓利器洛阳铲比国外引进的荷兰钻还好使,却有这么一个死穴

“洛阳铲”的死穴本文作者倪方六图:固定铁柄洛阳铲“洛阳铲”的出现,是民国年间洛阳邙山盗墓猖獗的产物和反映。这把铲子现在被更多的盗墓贼看好和使用,也深受考古工作者的青睐。现在利用现代测量仪器和技术,进行地下考古调查和勘探的手段很多,如电阻率勘探法、磁测法、地面电探CT技术、地面透射雷达技术、高空遥感技术等。但是,这些高科技手段,都没有一把小小的“洛阳铲”简便易行。我要新鲜事2023-05-27 11:47:140000浅谈魏晋北朝墓葬

我将带您深入探讨魏晋北朝墓葬,这一丰富的文化遗产分为曹魏时期、西晋时期、十六国时期、北朝前期和北朝后期五个阶段,每个阶段都有其独特的特点和重要的随葬品。1.曹魏时期的墓葬我要新鲜事2023-08-28 20:33:450001图里亚龙:超巨型食草恐龙(长30米/欧洲最大的恐龙)

在恐龙世界中,除了食肉恐龙备受关注外,还有一种恐龙吸引人眼球,它们就是大型或超巨型的食草恐龙。今天小编将为大家介绍图里亚龙,它出土于欧洲,是一种体长达30米的巨大存在,一起去认识看看。图里亚龙基本资料体型:图里亚龙是一种欧洲超巨型食草恐龙,食物为植物的嫩叶和根茎,它体长30米,与腕龙都大,体型在目前已知的774种恐龙中排在第8位,生活在距今1.45亿年前的晚侏罗世。我要新鲜事2023-05-08 14:59:290000