【考古词条】铁器时代 · 禹县钧窑址

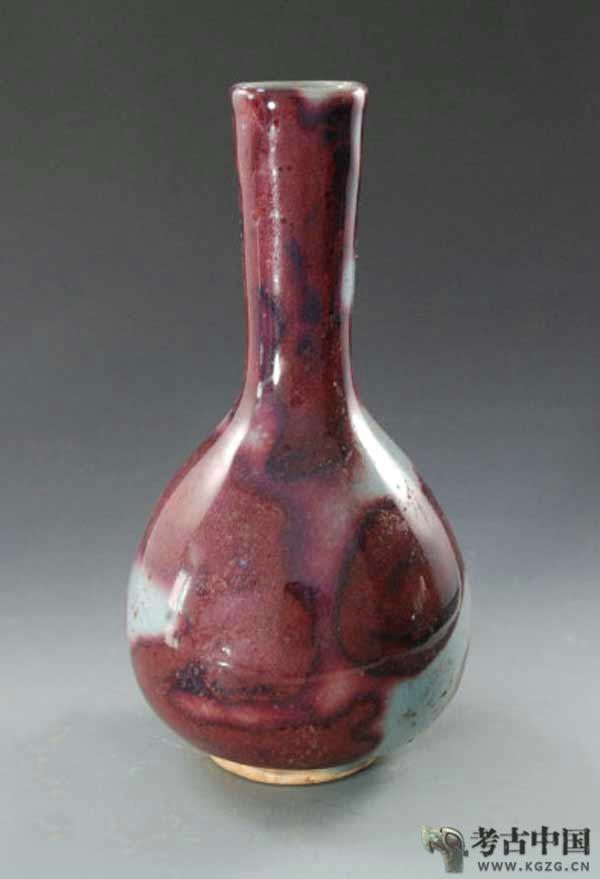

▲ 宋代 钧窑长颈瓶

▲ 宋代 钧窑长颈瓶

中国古代北方青瓷窑址。盛烧于宋,金元时期延续烧造。位于今河南省禹县境内,窑址密集,分布范围达30余万平方米,以县城内钧台及八卦洞附近的窑址产品量最高。主要生产色泽鲜丽的青釉和铜红釉瓷器,兼烧印花青瓷,白地黑花釉下彩瓷和黑釉瓷。

▲ 宋代 钧窑玫瑰紫釉葵式三足洗

▲ 宋代 钧窑玫瑰紫釉葵式三足洗

1951年故宫博物院陈万里曾到禹县等地调查,发现一批瓷窑址;60年代故宫博物院又派人进行调查,1973 年河南省博物馆在禹县钧台及八卦洞附近发掘,证明此窑在宋徽宗时最兴盛,是专为宫廷烧瓷的窑场。

▲ 禹县钧窑遗址

▲ 禹县钧窑遗址

窑名及始烧年代 钧窑名称的由来及始烧年代问题,是研究者长期探讨的课题。曾有人认为钧窑应始烧于金代,禹县在北宋时称为阳翟县,至金大定二十四年(1184)改称钧州,窑以地名。也有人认为,钧窑的青釉产品继承了汝窑的技艺,应始烧于宋代,而铜红釉产品则是金代创烧。钧台窑址发掘后,有人认为钧窑的名称与钧台有关,钧窑应创烧于北宋初,盛于北宋末。又由于在河南省禹县、郏县、鲁山、内乡及山西省交城等地发现了生产花釉瓷器的唐代窑址,产品釉色与钧釉有相似处,有人提出钧窑的早期烧造年代应提到唐代。

▲ 北宋 钧窑月白出戟尊

▲ 北宋 钧窑月白出戟尊

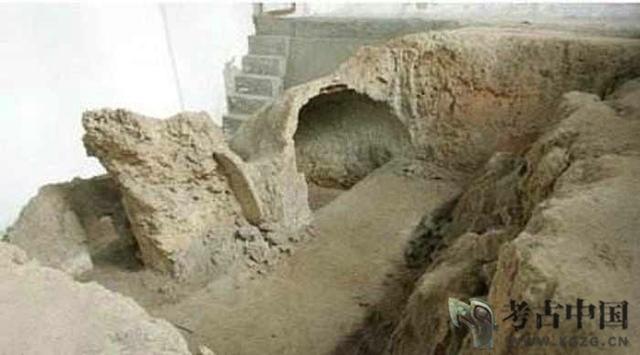

作坊及窑炉结构 钧台窑址共发现11座窑炉及作坊、灰坑等遗迹,窑炉有排列成一线的,有3窑鼎立的。作坊设于中部,从瓷坯成型、上釉到烧成瓷器,各道工序可同时持续进行。从遗迹的规模看,应是一处官营手工业作坊。出土有大批窑具、瓷器、瓷土、釉药、彩料以及砖、瓦、瓦当等建筑材料。

▲ 钧窑玫瑰紫釉长方花盆

▲ 钧窑玫瑰紫釉长方花盆

钧台窑址的窑炉呈圆形或马蹄形,是从陶窑发展来的一种半倒焰式窑炉,为就地挖筑的半地穴式土壁窑,仅在窑门及烟囱口等处砌少量小砖。一般是单火膛窑。只发现一座长方形的双火膛窑,窑室呈长方形,室前有并列的双孔状火膛,东火膛上有圆形气孔,西火膛前有窑门。

▲ 钧窑鼓钉三足洗

▲ 钧窑鼓钉三足洗

火膛顶有方形烟囱,窑室后壁中部及两角,共有3个扇面形烟囱,窑室内使用筒形或漏斗形匣钵装烧瓷器,每钵仰置1件瓷坯,坯下垫锯齿状圆形支烧具。钧窑的窑炉结构及装烧方法便于控制火候,使燃烧温度达到1200的℃以上,并能使氧化焰转还原焰,烧出色彩变幻的钧釉效果。

▲ 葵口型鱼耳钧窑笔洗

▲ 葵口型鱼耳钧窑笔洗

产品特征 钧窑器有花盆、盆奁、洗、尊、炉、钵、瓶、碗、盘等多种。宋代产品胎质细腻致密,呈浅灰色,胎体厚实端重,造型规整。釉色以各种浓淡不一的蓝色乳光釉为主,并能烧出釉面错纵映掩的青、蓝、黑、紫、红、绿、黄、月白等窑变色彩,色泽光亮幽雅,绚丽多彩。这种釉色的形成机理是因钧釉是一种典型的二液相、分相釉,釉中氧化铝含量低,而氧化硅含量高,并含有0.5~0.95%的氧化磷,釉中的红色则是由于还原铜的呈色作用。由于采用还原气氛,降低了氧化铁的含量。钧窑的烧成温度在1250~1270 ℃之间。瓷坯先经素烧,稍冷后上釉正烧,釉层较厚。

▲ 钧窑月白釉紫斑莲花式碗

▲ 钧窑月白釉紫斑莲花式碗

在烧制过程中,低温时釉层出现裂纹,高温时,粘度较低的釉液流入空隙填补裂纹,形成自然的纹饰,被称为“蚯蚓走泥纹”。器物底足部施釉后又抹掉,烧后成为棕黄色。钧瓷以釉色取胜,纹饰较少,只在器物造型上变化,如盆就有葵花、莲花、六角、长方、海棠等形式。在盆、尊、洗等器底刻有一至十的汉字编号,是按器物的大小顺序排列编就的。在窑址中还发现了瓷泥制作的“宣和元宝”钱模,为窑址时代提供了证据。钧台窑延续烧造至元代,但宋以后已停烧陈设用瓷,主要烧造民用的生活用具,质量亦不如前。

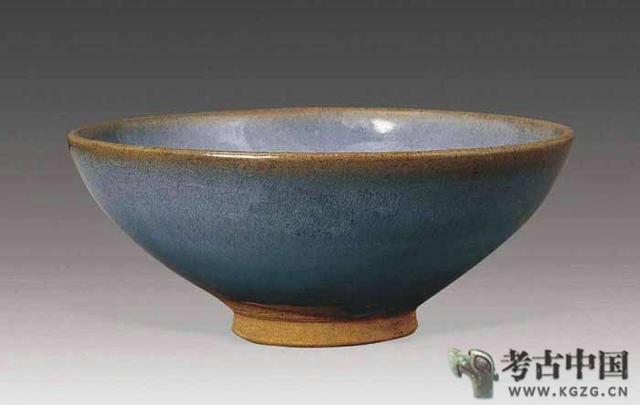

▲ 元代 钧窑碗

▲ 元代 钧窑碗

钧窑系窑址除钧台窑址外,禹县的神镇等地还发现多处窑址,河南省的临汝、郏县、新安、登封、安阳、鹤壁等县、市以及河北、山西等省也发现有钧窑址,但规模均较小,应属民间窑场。窑炉也是就地砌筑的圆形窑,窑室直径不过2米左右,窑具以匣钵、垫饼为主,支垫少,主要采用垫烧和叠烧。大部分窑炉用煤为燃料,少部分用柴为燃料。宋代民窑数量较少,产品质量高,可与钧台窑产品媲美,器形端秀,无厚重之感,胎釉均较薄,施满釉,釉质细润,以支烧为主。

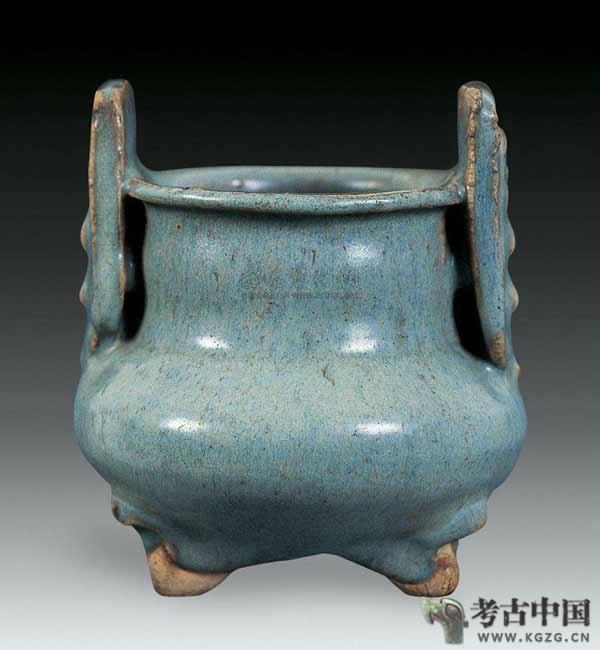

▲ 元代 钧窑三足炉

▲ 元代 钧窑三足炉

元代民窑数量多,产品粗糙,胎土就地取材,含杂质多,器物胎体厚,碗、盘等器施半截釉,烧制技术差,釉汁聚积器内使器底釉层厚达1厘米,外腹釉则下垂成蜡泪状。元代钧釉的另一特征是上釉时在青釉面上涂几块铜红釉,使器物上形成紫红色窑变。有人认为这种红紫斑呆板,比宋钧瓷大为逊色,也有人表示赞赏。在元代遗址、墓葬中出土的大型器物,如双耳花瓶、三足香炉等器上,还有堆贴花及雕镂等装饰,工艺水平较高。元代后期,钧窑生产趋向没落,至明代停烧。

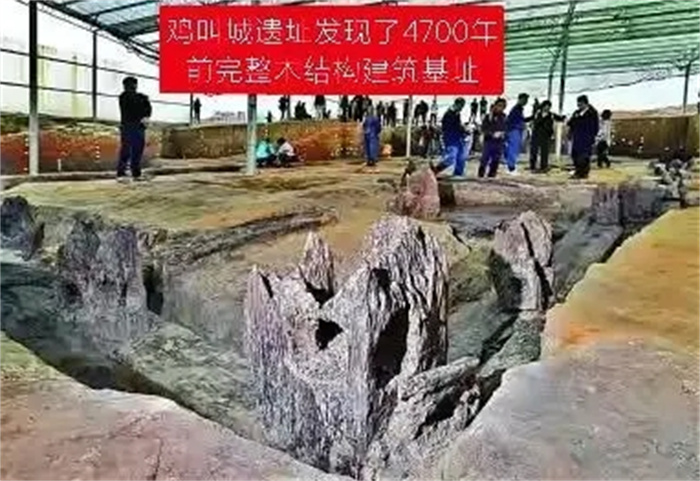

考古大发现:南方发现4700年前的木结构建筑;陕西发现个环壕聚落

考古界又有大发现了:南方发现了4700年前的木结构建筑;西边发现了个环壕聚落湖南常德澧县鸡叫城遗址发现了4700年前完整木结构建筑基址,这个还是挺厉害的,要知道中国考古学确定最早的城址,北方是郑州西山遗址,南方是湖南城头山遗址。都在5000年以上。而城头山遗址和鸡叫城遗址,都在湖南澧县,说明这个区域在4、5千年前,还是有较发达的文化的。我要新鲜事2023-06-19 19:07:420000考古学上看前殷墟时代没有马,黄帝时代的马很可能是历史层累结果

许宏说从考古证据看,前殷墟时代,没有驯化家马的迹象,所以史书上的前殷墟时代车马喧闹,很大概率是层累造成的;网友说似乎现在的考古,在前殷墟时代也找不出系统文字。所以甲骨文是天上掉下来的?我要新鲜事2023-06-19 19:22:530000小型食肉恐龙:剖齿龙 体长50厘米(仅出土牙齿化石)

剖齿龙是一种小型的食肉恐龙,目前由于出土的化石只有牙齿,所以科学家对于它的了解非常少,就连它的种属目前也是存在巨大疑问的,被认为可能是虚骨龙类中的伤齿龙科恐龙,它诞生于1亿5500万年前的侏罗纪末期。剖齿龙的化石发现我要新鲜事2023-05-09 04:14:210000三星堆十大镇馆之宝之一:“祭山图”玉边璋

祭山图”玉边璋位于四川省广汉市的三星堆遗址,是我国考古史上的一颗璀璨明珠。在这个遗址中,有许多珍贵的文物和遗物,其中尤以“祭山图”玉边璋著名于世,被誉为中国古代玉器的杰作之一。我要新鲜事2023-05-25 20:57:360001进口药在古代称“海药,唐朝权贵喜欢服食,明朝曾当薪水发给官员

古代外国药材药物是如何输入中国的?本文作者倪方六接上篇讲过的有关中药问题,再来谈外国“中药”是怎么进入古代中国市场的。外国药材进入古代中国,基本有两种方式,一是中国人去外域找寻购买,一是外国人来华进贡贩卖;具体路径上,汉唐以陆上丝绸之路为主,宋明以海上丝绸之路为多。(古代采药图)我要新鲜事2023-05-27 05:20:160000