罗丰:邦国来朝——台北故宫藏职贡图题材的国家排序

南北朝时期政治上权力更迭频繁,文化上则呈现出多元化的倾向,江左政权与北族南夷的交流并未因政权的更替而出现中断。相反,他们之间互动频频,交往程度超乎想象。最能体现南朝与周边国家、部族互动关系的形象材料莫过于《职贡图》。而最为著名的《职贡图》又莫过于传为梁元帝萧绎模本的旧藏南京博物院宋本,此本为学界所熟知[1]。其实台北故宫博物院所藏传为阎立本绘《王会图》和南唐顾德谦摹本《梁元帝蕃客入朝图》,或许是另外类似的传摹本,值得进一步关注。它们在国、族名称方面的一些特征显示出与传为梁元帝《职贡图》有某种承袭关系。仔细地评判画面中的人物和代表国顺序,有助于我们了解绘画制作时期的国际政治关系,进一步印证绘制者的所谓职贡题材,是现实的描绘,还是其心中的幻象。

一 台北故宫藏两种职贡图

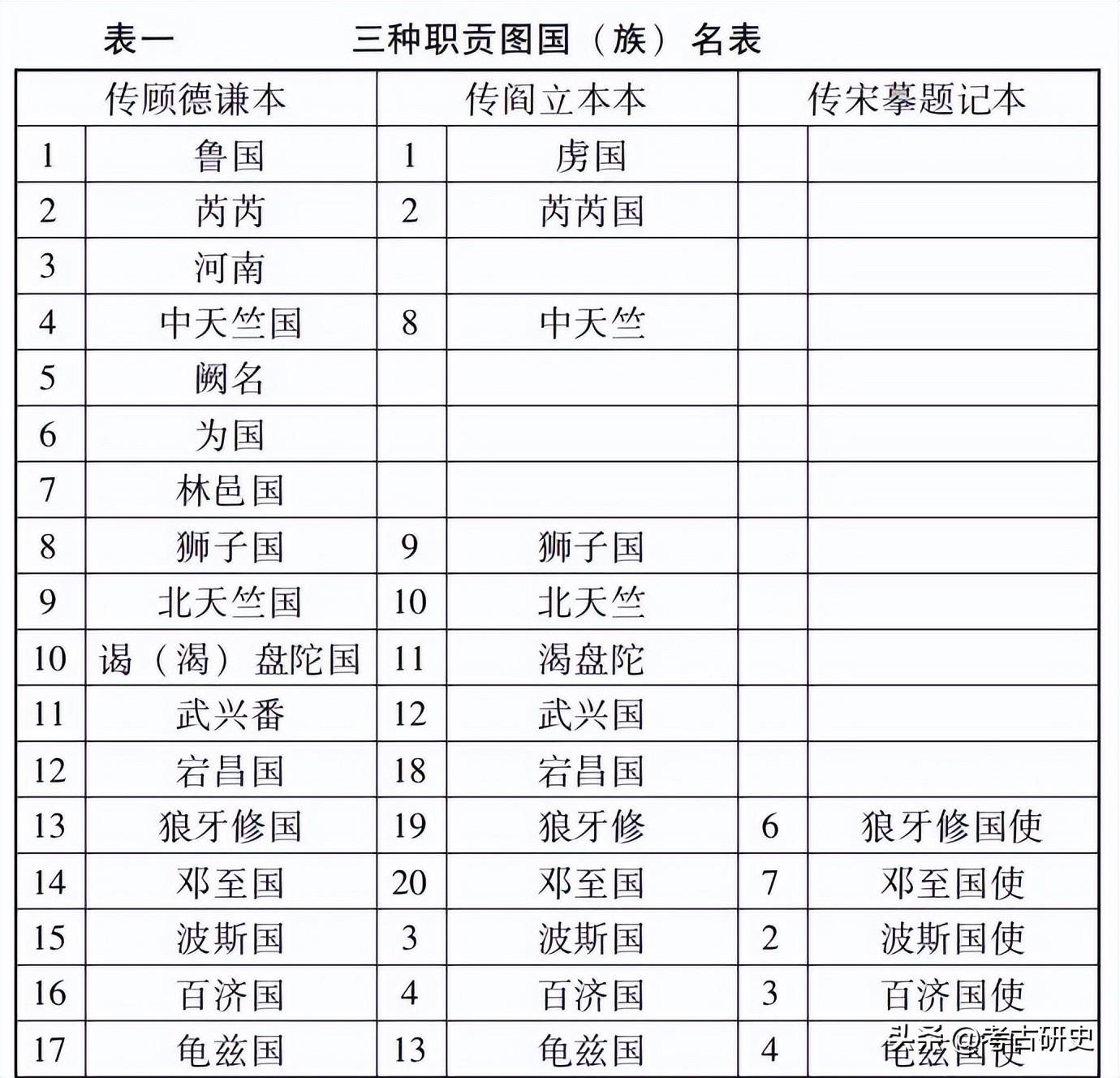

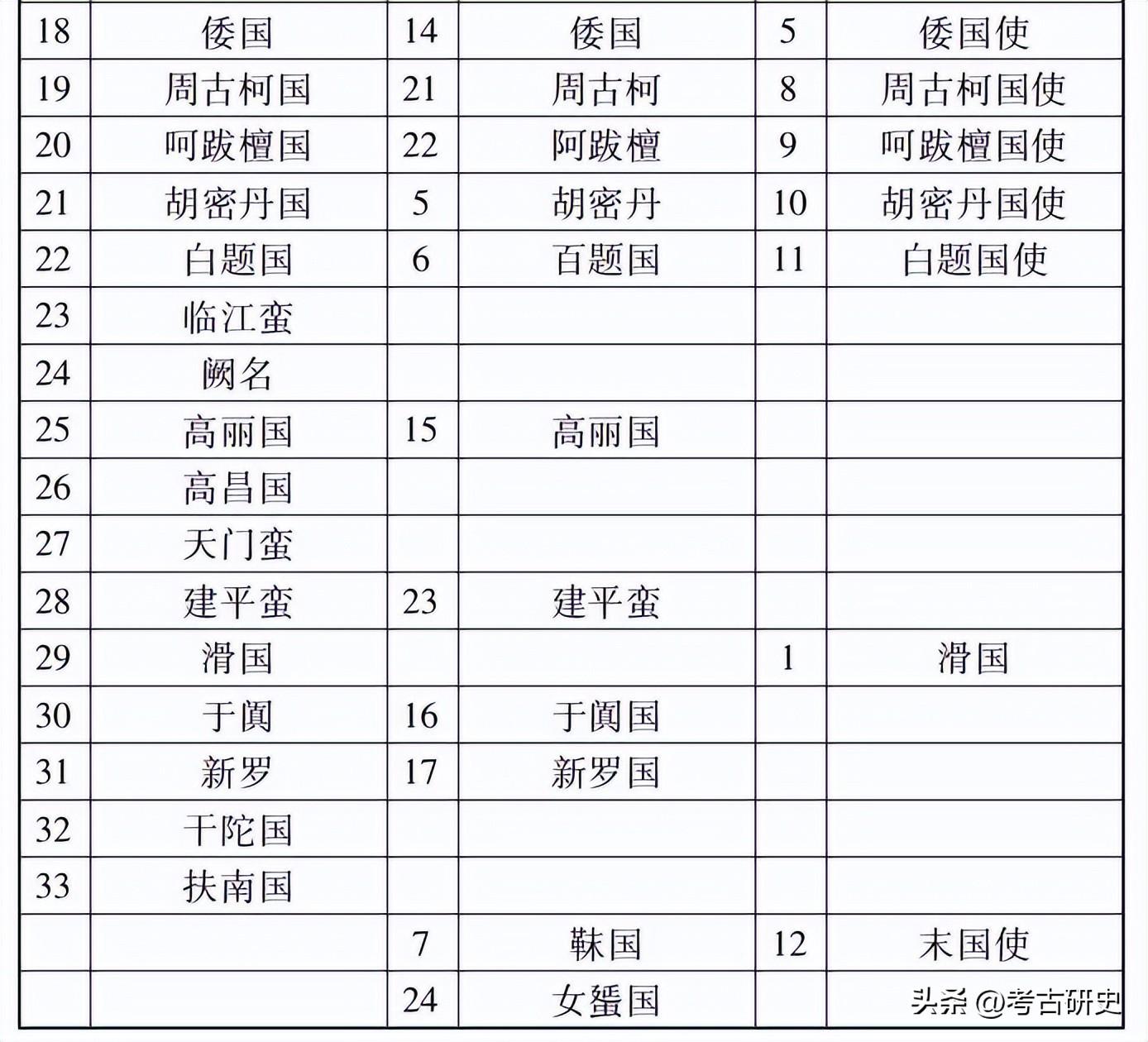

台北故宫博物院藏传阎立本绘《王会图》[2],纸本,高28厘米,横长238.6厘米。引首“乾隆御笔”行书题“重译共球”四字,钤有“几暇鉴赏之玺”和“乾隆宸翰”二印。画幅中有二十四国,第一幅方框榜题只残存一字“虏国”,依次为“芮芮国”“波斯国”“百济国”“胡密丹”“白题国”“靺国”“中天竺”“狮子国”“北天竺”“谒盘陀”“武兴国”“龟兹国”“倭国”“高丽国”“于阗国”“新罗国”“宕昌国”“狼牙修”“邓至国”“周古柯”“阿跋檀”“建平蛮”“女蜑国”。除第一幅“虏国”,有一主二随从外,其余诸国为一人,共有二十六人。榜题长方形、红框、粉红底,正楷墨书(图一)。

拖尾有一段跋语,跋语后有“王宇泰氏”四字印。行草书写题跋。

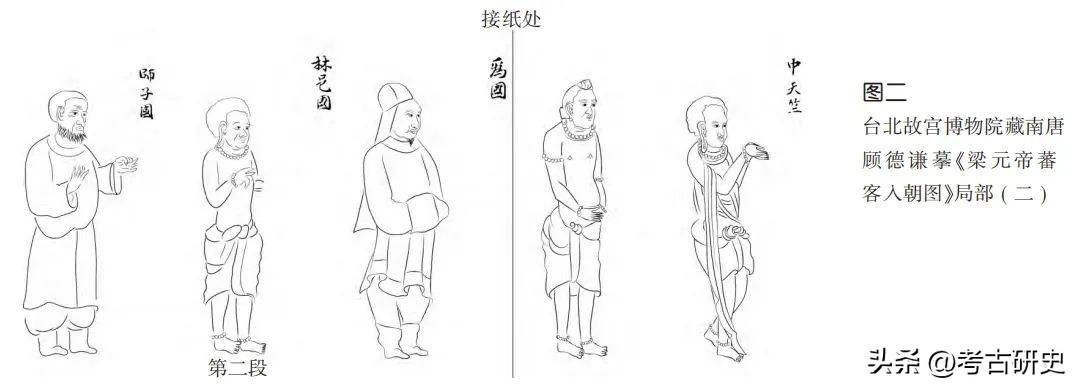

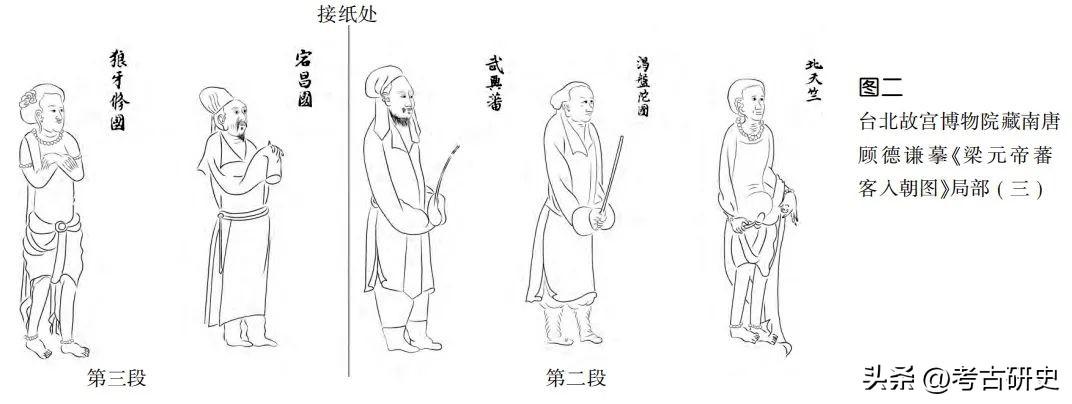

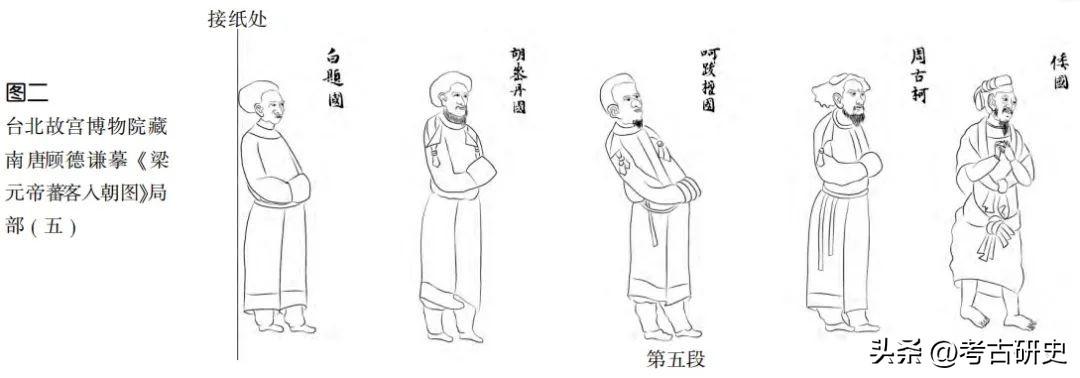

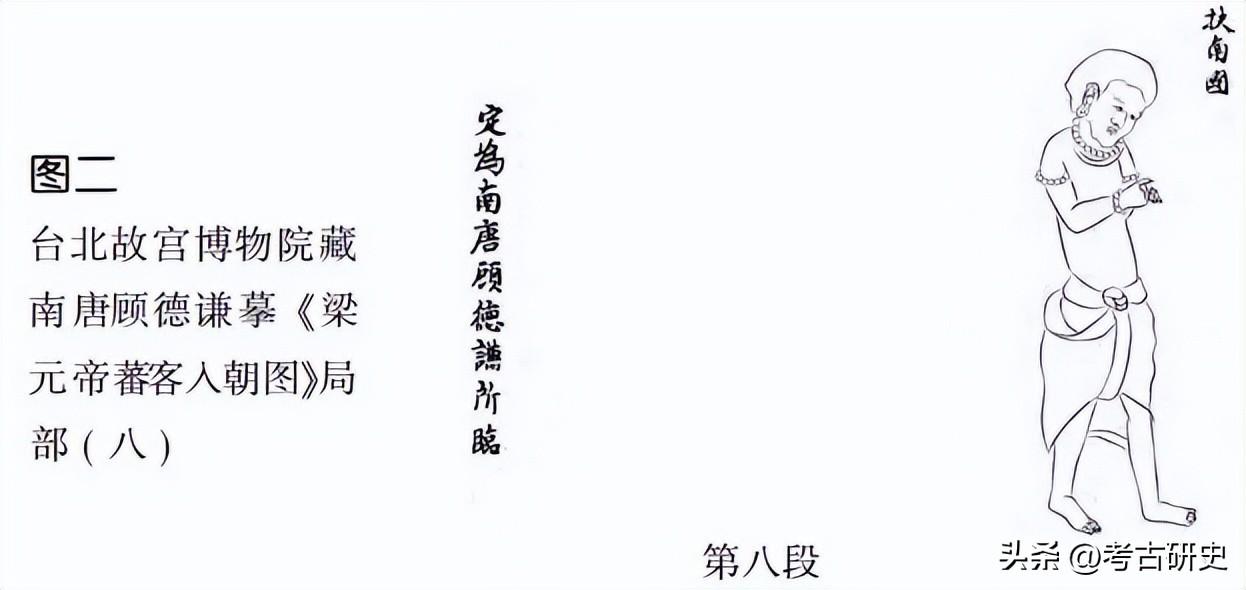

台北故宫博物院藏《梁元帝蕃客入朝图》[3],纸本,高26.8厘米,横长531.5厘米。白描图,引首有乾隆御笔“自文其弱”四字,钤有“八征耄念”印。乾隆题行书24行,卷首有楷书“梁元帝蕃客入朝图”八字。其后白描各国人物,为首称“鲁国”,二“芮芮国”,三“河南”,四“中天竺”,五“为国”,六“林邑国”,七“狮子国”,八“北天竺”,九“谒盘陀国”,十“武兴国”,十一“宕昌国”,十二“狼牙修国”,十三“邓至国”,十四“波斯国”,十五“百济国”,十六“龟兹国”,十七“倭国”,十八“周古柯国”,十九“呵跋檀国”,二十“胡密丹国”,二十一“白题国”,二十二“临江蛮”,二十三“高丽国”,二十四“高昌国”,二十五“天门蛮”,二十六“建平蛮”,二十七“滑国”,二十八“于阗”,二十九“新罗”,三十“干陀国”,三十一“扶南国”。

拖尾有楷书一行“定为南唐顾德谦所临”九字。按照《石渠宝笈》的说法,此卷有“悦生”“长脚封字”,乃贾似道印[4]。拖尾下端的小印有点儿模糊。顾德谦为南唐建康人,宋人称“工画人物,风神清劲,举无与比”。南唐后主李煜非常推崇,称“古有凯之,今有德谦。二顾相望,继为画绝矣”[5]。

南唐顾德谦白描本,为纸本衔接,共分为八段,第一段鲁国至为国前,共有七人,分别为鲁国三人,芮芮国一人,河南一人,中天竺国一人,其后一人题名阙佚。第二段中,为国一人,林邑国一人,狮子国一人,北天竺一人,谒(渴)盘陀国一人,武兴番一人,共六人。每段之间衔接处,盖一长方形小印。第三段很短,只有宕昌国一人,狼牙修国一人,邓至国一人,共三国使臣。

第四段同样为三国,波斯国一人,百济国一人,龟兹国一人。第五段,倭国一人,周古柯国一人,呵跋檀国一人,胡密丹国一人,白题国一人,共有五国使者。第六段,临江蛮一人,后一人题名阙,高丽国一人。第七段,高昌国一人,天门蛮一人,建平蛮一人。第八段,滑国一人,于阗一人,新罗一人,干陀国一人,扶南国一人,共五人。八段纸张颜色深浅稍有不一,其中第四段、第六段纸色发白黄,其余略泛黑色(图二)。

三种职贡图国(族)名见表一。

二 职贡图题材的来源

这两种以描绘外族人形象为主的所谓职贡题材画,虽有设色与白描的差异,但是榜题国名与人物服饰大体相似,应该与原藏南京博物院的《职贡图》宋摹本是一类祖本的产物(图三)[7]。顾德谦白描本有国三十三国,阎立本着色本有二十四国,均属于传世绘画和文献记载中较多者,尤以顾氏白描本为全。两者相较,阎立本着色本中没有河南、为国、林邑、临江、高昌、天门、滑、千陀、扶南等;顾德谦白描本则少靺、女蜑二国。除去宋人楼在“跋传钦甫所藏职贡图”中所列“婆利国”外[8],故宫两图涵盖了已知《职贡图》中记录的所有国家。

顾氏白描本中,第四国“中天竺”与第五国“为国”之间,缺少一国名;第二十二国“临江蛮”与第二十三国“高丽”之间,有人无题或缺一国。《职贡图》的流传过程复杂,文献从唐至清记载纷纭,非短文所能处理。简而言之,诸多国家如滑国、宕昌、狼牙修、邓至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、白题、末国等,在《隋书》、《旧唐书》的“西域传”中已无记载,或改用他名,或已改为州县,或为他国所灭,基本上止于南梁[9]。因此,他本所依据的祖本当为梁元帝萧绎《职贡图》。

对比《梁书·诸夷传》所见国名,海南诸国有林邑、扶南、干陁利、狼牙修、婆利、中天竺、师子等国。东夷有“高句骊”、百济、新罗、倭等国。西北诸戎有河南、高昌、滑、周古柯、呵跋檀、胡蜜丹、白题、龟兹、于阗、渴盘陁、末(靺)、波斯、宕昌、邓至、武兴、芮芮国等。北天竺、天门蛮、建平蛮、临江蛮诸蛮在《诸夷传》中无传。《梁书·武帝本纪》中有北天竺,《宋书·荆雍州蛮传》中有天门蛮、建平蛮。盘盘、丹丹、文身、大汉、扶桑五国未见于《职贡图》而在《梁书》有传。

虏国即鲁国,南朝称拓跋魏为“索虏”或“魏虏”。“自晋宋以后,经絓在魏境江、淮以北,南人皆谓为虏。”[10]隋唐以后,人们的正朔观念有所变化,并不以胡人建立的北朝为异己[11],故将原“虏国”雅化为“鲁国”。阎立本本作“鲁国”则属较早的传摹本。在中天竺国之后有一国人,上身裸体,腰缠“吉贝”,跣足,明显为一热带国人,或即《梁书》所载的丹丹或盘盘。“为国”装束同汉式,或为“伪国”或西魏国,南朝称北朝

为“伪”。“为”“伪”“魏”在中古音十分接近,差别细微[12]。在临江蛮之后有一人装饰与临江蛮、天门蛮颇类,当是荆州所辖“江北诸郡蛮”之一,这样顾氏白描图中当有三十三国。《玉海》卷五六“梁职贡图”条引:“李公麟有帖云:梁元帝镇荆州,作《职贡图》,首虏而终䗺,凡三十余国,今才二十有二”。虽数目与阎立本着彩本略有出入,但首“虏”终“䗺”,颇为吻合。“䗺”即女蜑国。阎立本着色本实际上在明代张丑的《真迹日记》中已有记载。

不过,张丑在录二十四国名后亦录三段题跋,除王宇泰外,尚有康里子山、王余庆二人长跋[13]。康里子山和王余庆跋,大约在入藏清宫前已被裁去。吴升《大观录》中记录其所见梁蕉林藏阎立本《王会图》情况,在“每一番客后,疏其国名,悉录其道里、山川、风土、皆小楷书”;并称卷首已残,“第一国前已损失,止存后书十四行”[14]。南京博物院旧藏本,滑国前佚,只保留十四行文字,相吻合。吴升最后说此图有“康里子山、王叔善二跋,并精妙”。张丑所见二跋已裁配此卷。

李廌《德隅斋画品》有一段阎立本《职贡图》或取自梁元帝萧绎《职贡图》原型的讨论:

梁元帝为荆州刺史日所画粉本,鲁国而上三十国有五国,皆写其使者。欲见胡越一家,要荒种落。其来王之职,其状貌各不同,然皆野怪寝陋,无华人之气韵。如丁简公家《凌阁功臣》、《孔子七十二门人》小样,亦唐粉本。形性态度,人人殊品。画家盖以此为能事也。此图题字殊妙,高昌等国皆注云:贞观某年所灭。又,落笔气韵,阎立本所作《职贡图》亦相若,得非立本摹元帝旧本乎?或谓元帝所传,后人因事记于题下,亦未可知。然画笔神妙,不必较其名氏,或梁元帝,或阎立本,皆数百年前第一品画也。纸缝有褚长文审定印章,长文鉴画有名于古,定然知此不凡也。[15]

李廌大约活动在11世纪后半叶,大约与苏轼同时[16]。李廌所见《职贡图》曾经唐代大书法家褚长文审定并盖章。褚长文,卢隽在《临池妙诀》中历数书法传播源流,称清河崔邈曾传书于褚长文、韩方明[17]。经褚长文审定的《职贡图》大约是一件流传有序的唐代绘画。依李廌的意见,大约有这样五个特征:第一,以鲁国为首共三十五国;第二,三十五国皆有其国名及使;第三,人物形态与阎立本《凌烟阁功臣图》和《孔子七十二门人》相类,是件唐代粉本;第四,其榜题国家注有初唐信息,如高昌国,注云贞观某年所灭;第五,李廌的推测是阎立本得梁元帝旧本摹写,或者后人因事记于榜题下。

《职贡图》大体上源于梁元帝萧绎,或者说传世或记载的职贡题材都与之有密切联系。《玉海》中称唐志地理类梁元帝《职贡图》一一卷[18]。《艺文类聚》卷五十五中则保留《职贡图》的序文:

皇帝君临天下之四十载,垂衣裳而赖兆民,坐岩廊而彰万国,梯山航海,交臂屈膝,占云望日,重译至焉。(略)尼丘乃圣,犹有图人之法。晋帝君临,寔闻乐贤之象,甘泉写阏氏之形,后宫玩单于之图。臣以不佞,推毂上游,夷歌成章,胡人遥集,款开蹶角,沿泝荆门,瞻其容貌,诉其风俗。如有来朝京辇,不涉汉南,别加访采,以广闻见,名为《贡职图》云尔。

萧绎在序文中历数梁武帝君临天下40年来,垂拱而治,万国不远千里,跨越险阻重译才能抵达。萧绎本人关心域外问题,早在他执掌荆门之时和回到建康(今南京)之后。萧绎曾两次出任荆州刺史,第一次在普通七年(526年)至大同五年(539年);第二次在太清元年(547年)至承圣元年(552年),同年十一月登极称帝。《南史·梁本纪下》称其:

为荆州刺史,起州学,宣尼庙。(略)帝工书善画,自图宣尼像,为之赞而书之,时人谓之“三绝”。

萧绎自幼才华过人,是位书画天才。张彦远《历代名画记》称:

初生便眇一目,聪慧俊朗,博涉技艺,天生善书画。(略)尝画圣僧,武帝亲为赞之。任荆州刺史日,画《蕃客入朝图》(《梁书》具载),帝极称善。又画《职贡图》并序,善画外国来献之事。

虽然他有生理缺陷,但才华过人。梁朝对胡人宽容的态度,促成交通枢纽的荆州“夷歌成章,胡人遥集”。使萧绎有仔细观察胡人容貌、了解其地理风俗的机会,绘制《蕃客入朝图》、《职贡图》。萧绎所绘《职贡图》在唐时仍有很大影响,除《历代名画记》记载外,传说中的萧绎曾孙萧翼在向辩才和尚骗购《兰亭序》时,曾向辩才出示梁元帝自画《职贡图》,获取辩才的信任[19]。《旧唐书·经籍志》记载:《职贡图》一卷,梁元帝撰”。萧绎《职贡图》不应理解为仅有一卷图,也应记录胡人风俗的状况。

三 职贡图中的邦国排列

《职贡图》中国家或部族的排列次序是研究者关心的问题。它们的先后编排有无一定的规律,在残缺的《职贡图》中尚不能完全表现,但从故宫博物院所藏《职贡图》及完整的记载当中,我们仍可看出某种规律。虏(鲁)、芮芮、河南被排列在最前;波斯、百济、龟兹、倭多连在一起,有时波斯前有滑国,其后接高句丽。高句丽、于阗、新罗、宕昌相连。

宕昌后多接狼牙修、邓至、周古柯、呵跋檀、胡蜜丹、白题;白题后是末(靺)、中天竺、狮子国、北天竺、谒盘陀、武兴番;武兴番之后是高昌、天门蛮、建平蛮及临江蛮,有时临江蛮会稍靠前一些;在南唐顾德谦本和宋李公麟具本中还有林邑、婆利、为国等国,他本则无。这样的排序也许并不能完全反映萧绎《职贡图》的原始状况,但其所隐藏的含义或可得到某种程度的呈现。南梁与周边国家的利益关系,是国家排序的主要指导原则。

《梁书·诸夷传》记载的胡夷诸国,依地域分为海南、东夷、西北诸戎等三大类。重要性却依次为西北诸戎、东夷和海南诸国。在正式的国家庆典和朝会中,站位是按照两列而行的,来国稀少时也是按照西域在东、东夷居西的方位排列。西域是上位,东夷居次位。东夷诸国本以高句丽、百济、新罗等先后为序,高句丽居辽东、百济居辽西。两国之间的战争,高句丽先胜,百济“寻为高句丽所破,衰弱者累年,迁居南韩地。普通二年,王余隆始复遣使奉表,称‘累破句丽,今始与通好’。而百济更为强国”[20]。余隆获梁武帝册封为百济王,后其子明得继百济,并向梁乞求儒、佛典籍和工匠、画师等,并获得许可。在进一步要求军备著作时,虽然遭到拒绝,但两国关系密切却是事实。因此百济居位亦不难理解。

其实在这三部分中,往来并不平衡,海南诸国,在晋代时通中国者甚少,“及宋、齐至者有十余国,始为之传。自梁革运,其奉正朔,修贡职,航海岁至,踰于前代矣”[21]。虽然梁通海南并非一定是“踰前代”之事,但无可否认的是南海诸国是江左政权的传统友好国家,来使通过荆州方可抵达建康(南京)。东夷诸国,世通中国。“自晋过江,泛海东使,有高句丽、百济,而宋、齐间常通职贡。梁兴,又有加焉。”[22]东夷诸国往来宋、齐、梁诸朝并不途经荆州,萧绎据荆州时,断无接见东夷国使的可能。海南诸国寻海路而来,也不一定途经荆州。西北诸戎及西域诸国与南朝的关系更为复杂,宋、齐、梁诸朝极力维护与西域诸国的关系。

南朝与西域诸国的频繁往来,实际上与当时整个北方国际形势有密切的关联。先从北朝说起,《魏书·西域传》中有一段话对北魏经营西域的策略有所总结:

太祖初,经营中原,未暇及于四表。既而西域之贡不至,有司奏依汉氏故事,请通西域,可以振威德于荒外,又可致奇货于天府。太祖曰:“汉氏不保境安人,乃远开西域,使海内虚耗,何利之有?今若通之,前弊复加百姓矣。”遂不从。历太宗世,竞不招纳。

有司从专业的角度进行评估,应该依照汉朝惯例,沟通西域,以扬国威于荒外,又可使西域的奇珍异宝款款流入中原。魏太祖拓跋珪则有非常现实的考量。首先,拓跋珪建国之初,北击高车、柔然,与后燕、后秦争霸中原,无暇顾及遥远的西域。其次,他本人对于汉朝开疆拓土、凿空西域的意义另有解读,认为这不过是海内虚耗,加弊百姓而已。这样实用主义的西域经营策略对以后的北魏产生影响:

太延中,魏德益以远闻,西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陀、鄯善、 焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。世祖以西域汉世难通,有求则卑辞而来, 无欲则骄慢王命,此其自知绝远,大兵不可至故也。若派使往来,终无所益,欲不遣使。有司奏九国不掸遐险,远贡方物,当与其进,安可预引后来,乃从之。[23]

魏世祖对西域诸人的认识还是延续太祖的方针。西域诸国“有求则卑辞而来,无欲则骄慢王命”,利之所在,不远万里,不惮遐险。他们已经看到了北魏的实力态势,所以才遣使来献。后来魏世祖也派遣两批使者出使西域,但王恩生等出流沙之后,就被柔然截获。第二次派董琬、高明等带许多锦帛,经鄯善,抵达九国。北魏沟通西域诸国,应始于董琬、高明。他们回来之后才带来了有关西域诸国的准确信息,《魏书·西域传》记录了他们的结论:

始琬等使还京师,具言凡所经见及传闻傍国,云:西域自汉武帝时五十余国,后稍相并。至太延中,为十六国,分其地为四域。自葱岭以东,流沙以西为一域;葱岭以西,海曲以东为一域;者舌以南,月氏以北为一域;两海之间,水泽以南为一域。内诸小渠长盖以百数。

这些地理分域是构成北魏了解西域诸国的主要知识系统,不过董琬的报告没有提及西域十六国的国名。只是说:“自琬不传而更有朝贡者,纪其名,不能具国俗也。”

南朝统治者与西域诸国的往来,却没有北魏那样的顾虑。北凉灭亡后,沮渠政权占据高昌,控制丝绸之路孔道,西连西域诸国,南与刘宋交好。《宋书·大旦蒙逊传》载,李凉亡后,“于是鄯善王比龙入朝,西域三十六国皆称臣贡献”。鄯善与南朝通好的原因是其感觉到来自北魏的压力,《魏书·西域传》载:“凉州既平,鄯善国以为唇亡齿寒,自然之道也。今武威为魏所灭,次及我也。若通其使人,知我国事,取亡必近,不如绝之,可以支久。乃断塞行路,西域贡献,历年不入。后平鄯善,行人复通”。[24]鄯善采用封锁近邻、阻断北魏与西域交通的策略,远交刘宋,以求自保。

遣常侍氾镌出使刘宋,贡献方物。且渠无讳获得刘宋封号,元嘉十九年(442年)“六月壬午,以大沮渠无讳为西征大将军、凉州刺史”。[25]宋文帝在诏书说了一大段表彰沮渠政权的话:

往年狡虏纵逸,侵害凉土,河西王茂虔遂至不守,沦陷寇逆,累世著诚,以为矜惮。次弟无讳克绍遗世,保据方隅,外结邻国,内辑民庶,系心阙庭,践修贡职,宜加朝命,以褒笃勋。

后来的沮渠安周在其兄无讳率亡之后,亦接受刘宋凉州刺史、河西王的封号[26]。

刘宋不仅与沮渠、高昌交好,还试图联络柔然,以期共同对付北魏。《南齐书·芮芮传》载:“升明二年,太祖辅政,遣骁骑将军王洪轨(范)使芮芮,剋期共伐魏虏。”萧齐朝继承刘宋与西域通好的传统,益州刺史刘悛曾遣使江景玄出使丁零,宣扬国威,其间曾途经鄯善、于阗[27]。萧梁建立后,西域诸国与之往来的频繁程度远超前朝。据余太山的统计,在梁武帝执政的40多年间,有记载的西域诸国来使多达17次[28]。

顾氏白描本中第四部分有临江蛮、天门蛮、建平蛮等,临江蛮后阙一题名,亦为一蛮。阎氏重彩本中有建平蛮,最后的女蜑国也应当属于一蛮。蛮是南朝所要面对的诸多少数民族,《南齐书·蛮传》称:

蛮,种类繁多,言语不一,咸依山谷,布荆、湘、雍、郢、司等五州界。(略)太祖即位,有司奏蛮封应在解例,参议以“戎夷疏爵,理章列代;酋豪世袭,事炳前叶。今宣历改物,旧册枃降,而梅生等保落奉政,事须绳总,恩命升赞,有异常品。谓宜存名以训殊俗。”诏:“特留。”

通过分封的办法笼络诸蛮,但诸蛮并不听命于朝廷,与官军时有冲突。宋时曾在荆州等置南蛮校尉、雍州置宁蛮校尉以统领诸蛮。由于蛮无徭役之苦,许多不堪重负的百姓也会逃山入蛮。“宜都、天门、巴东、建平、江北诸郡蛮,所居皆深山重阻,人迹罕至焉。”[29]荆州有所谓巴东、建平、宜都、天门四蛮,使诸郡民户流散,宋朝曾与之多次交战。“抚蛮”成为治理地方的一项重要工作,诸蛮据险顽抗,“悉力拒战。军以具装马夹射,大破之,斩首二百级,获生蛮千口,牛马八十头。”官军曾多次大败蛮人,俘获人及牲畜甚多。

宋时也采用移民办法,但南人畏惧蛮夷,不愿其徙居内地[30]。荆州是诸蛮最多之地,也是人口最多之处,因而有所谓荆、扬二州户口半天下之说[31]。梁朝时,荆州治下诸蛮,可能已向荆州贡献方物,遂成为萧绎统治的重要贡献。临江蛮不见记载,或即江北蛮。其后一蛮当为宜门、巴东二蛮之一。女蜑国或为诸蛮之中,蜑为蜒的异体字,《北史·蛮传》载:天和元年(566年)王亮等讨蛮,“唯有一小路,缘梯而上,蛮蜒以为峭绝,非兵众所行”。《隋书·南蛮传》则称:“南蛮杂类,与华人错居,”其一曰蜒,“俱无君长,随山洞而居”。《通典·州郡典》载,湘州,“齐并因之。州境之内,含带蛮蜑(音但)。土地辽落,称为殷旷。江左大镇,莫过荆、扬,故谓荆州为陕西也”。按照这种说法,蛮蜑二者虽在一起,但有区别。

从汉代开始,国家的外交体系就由专门的机构掌管,诸卿之一的大鸿胪寺职掌外交事务。南朝承续晋制,梁武帝时设置鸿胪寺卿,只是除“大”字,“但曰鸿胪卿,位视尚书左丞”。[32]朝廷建有专门的馆舍以招待各国使节,南齐高帝拟修宣阳门,大臣刘善明建议“开宾馆以接邻国”,高帝答称:“饰馆以待遐荒,皆古之善政,吾所宣勉”[33]。设置宾馆以待来宾,是国家的善政之举。《隋书·百官志》称隋代设立的四方馆是专门负责招待来使的国宾馆:

初炀帝置四方馆于建国门外,以待四方使者。(略)东方曰东夷使者,南方曰南蛮使者,西方曰西戎使者,北方曰北狄使者,各一人,掌其方国及互市事。

并且专门招揽各国君长,“又令裴矩于武威、张掖间往来以引致之。其有君长者四十四国,矩因其使者入朝,谄以厚利,令其转相讽谕。大业中,相率而来朝者三十余国,帝因置西域校尉以应接之”[34]。宣扬国威、招揽异邦的国策,当然并不局限于隋朝。南北朝时期类似的策略分别为南北朝熟练地使用,隋朝的统一更使道路畅通无阻。

各国使者一般以朝贡的名义进入中国,所带来的是各国国王国书及特产。他们代表的是出使国的外交形象,责任重大,权力有限,但依然是千挑万选的一时之干才。对象国在接待来使时,丝毫不能马虎,极力寻找熟悉来使国情况的人员以应对,有时还颇费周折。梁普通三年(522年)八月甲子,白题国等遣使贡献方物,据《梁书·裴子野传》载:“是时西北缴外有白题及滑国,遣使由岷山道入贡”。当时人并不知晓白题与滑国,裴子野引汉朝故事称:“汉颍阴侯斩胡白题将一人。服虔注云:‘白题,胡名。’又汉定远侯击虏八滑从之,此其后乎”。虽然裴子野的历史知识并不一定合乎现实,但他的解释却赢得时人的尊崇。“时人服其博识,敕仍使撰《方国使图》,广述怀来之盛,自要服至于海表,凡二十国”。

梁武帝敕文裴子野所编撰的《方国使图》所收录的国家多达二十个,这二十国明显是与梁朝有使者往来的方国。《方国使图》的内容现已无从知晓,既然裴子野封敕编撰,那么应该参考梁诸国来使的官方档案,对来使国的情况有一定的描述,才能“广述怀来之盛”,以此前推裴子野所在的年代,与梁朝有外交关系的国家多达二十国,数量远多于《梁书》中有关贡使国的记载。邦交国的往来形成了良好的外交关系,也给有意愿进一步了解外国的有识之士提供了全面掌握来使国的机会,裴子野就是其中之一,可靠的官方渠道使人们知道的不仅仅是外国人的形象。依照后世对外邦来人的制度,大体上可以知道官方所了解的内容。鸿胪寺收集邦国资料的内容在《唐会要》中有明确的要求:

蕃国朝贡,每使至,鸿胪勘问土地、风俗、衣服、贡献、道里远近,并其主名字报。

鸿胪寺询问的方式是既有传统,他们所关心的内容,从领土道里远近,到风俗、服饰及贡献的物品,涉及方方面面。这些材料都会被归入档案,成为官修史书的重要来源。《唐六典》亦载:“其外夷每有番官到京,委鸿胪讯其人本国山川、风土,为图以奏焉,副上于省。”[35]直到宋代副录收藏在史馆的制度仍被保留。《宋会要辑稿》四方馆条记载:

(庆历)六年九月十七日,史馆言,每外夷入见,其管伴所申送国邑风俗、形貌图轴外,其夏国曩霄人使,每入朝贡,未见引伴官司供到文字。欲乞下四方馆,牒拫引伴夏国官员,依外夷人见令,询问国邑风俗、道途远近,及写衣冠形貌两本。一以进呈,一送史馆,从之。

官方要求外夷入朝,除绘制形象衣冠外,亦询其风俗,道途之远近,并且有文字记录,一份进呈皇帝,另一份则入史馆存档。

在所有国家关系中,梁与北朝的关系是居于首位的,据统计,仅东魏、北齐遣使梁朝就达17次,多于其他国家[36]。鸿胪寺的工作范围甚广,本土以外均属其涉及内容,对南朝来说,尤其以北朝为工作对象,《梁书·陈庆之传》附其子“陈昕传”记载其“十二随父入洛,于洛遇疾,还京师。诣鸿胪卿朱异,异访北间形式,昕聚土画地,指麾分别,异甚奇之”。鸿胪寺卿朱异向陈昕打探北方形势,看来北方时局亦是鸿胪寺工作的重点。陈昕通过沙盘推演向朱异详细汇报他所了解的情况。

北朝与南梁朝通使时,双方使节在出使国都受到热情礼遇。李业兴使梁时,因是大儒徐遵明的弟子,萧衍亲自询问儒学问题。“萧衍亲问业兴曰:‘闻卿善于经义,儒、玄之中何所通达?’业兴曰:‘少为书生,止读五典,至于深义,不辨通释’”。萧衍对学问精通者给予特别的尊重,而双方所遣使节都是一时之良才。“既南北通好,务以俊义相矜,衔命接客,必尽一时之选,无才地者不得与焉”[37]。《北史·李谐传》卷四三载:

梁使每入,邺下为之倾动,贵胜子弟盛饰聚观,礼赠优渥,馆门成市。宴日,齐文襄使左右觇之,宾司一言制胜,文襄为之拊掌。魏使至梁,亦如梁使至魏,武帝亲与谈说,甚相爱重。

梁武帝统治南梁40多年很难说与外交上的左右逢源没有关联。《梁书·范岫传》载:“永明中,魏使至,有诏妙选朝士有词辩者,接使于界首,以岫兼淮阴长史迎焉。”范岫从有辩词能力者中遴选胜出,并给予淮阴长史的职位,迎魏使于界首,以示隆重。

诸国使节往来频繁,但都相当在意出使国所给予的礼遇,包括小国尾随其后都会引发不满。《南齐书·东南夷传》中就记载了这样一个故事:

虏置诸国使邸,齐使第一,高丽次之。永明七年,平南参军颜幼明、冗从仆射刘思斅使虏。虏元会,与高丽使相次。幼明谓伪主客郎裴叔令曰:“我等衔命上华,来造卿国。所为抗敌,在乎一魏。自余外夷,理不得望我镳尘。况东夷小貊,臣属朝廷,今日乃敢与我蹑踵。

虽然出使敌国魏,但南齐使者仍然从当时国际秩序的角度要求给予其附属国更低级别的待遇,认为高丽根本没有资格在正式场合与己为邻,接踵其后。

在正式场合,北使的地位远高于他国使节。段成式在《酉阳杂俎》卷一“礼异”篇中描写梁武帝正旦接受朝贺时的情景:

梁正旦,使北使乘车至阙下,入端门。(略)北使入门,击钟磬,至马道北、悬钟内道西北立。引其宣城王等数人后入,击磬,道东北面立。其钟悬外东西厢,皆有陛臣。马道南、近道东有茹[茹]昆仑客,道西近道有高句丽、百济客,及其升殿之官三千许人。位定,梁主从东堂中出。(略)初入,二人在前导引,次二人并行,次一人擎牙箱、班剑箱,别二十人具省服,从者百余人。至宣城王前数步,北面有重席为位,再拜。

北使先入,击钟、磬迎接,宣城王等后入,仅击磬。北使与宣城王相对而立,梁武帝进入后,移步其前拜见。

值得注意的是接下来的排序,近道东有茹茹、昆仑使者,道西有高句丽、百济使者。南朝交好西域各国由来已久。刘宋时试图联络柔然(茹茹、芮芮),以期共同对付北魏。萧齐朝继承刘宋通好西域的传统。萧梁建立后,西域诸国与其往来的频繁程度远超前朝。南北朝对于柔然的称谓,分别代表了他们的立场。北魏以柔然为敌,称其为“蠕蠕”,加“虫”字旁,示侮辱之意。柔然人自称“茹茹”,北周、隋与之关系改善,遂从其自述国名。作为柔然盟友的刘宋、齐、梁都采用“芮芮”这个译法,是柔然人自称的音译[38],以示友好。因此,芮芮在《职贡图》中紧随北朝之后是可以理解的。

顾氏白描本中排在第二的是吐谷浑的河南国,西域使者往来南朝,河南国是其必经之地。《南齐书·州郡志》在说到益州位置重要性时称:“西通芮芮、河南,亦如汉武威、张掖,为西域之道也。”通过吐谷浑北上西域、南下益州的不但有各国使节,还有求法僧人。《高僧传·法献传》记法献“路出河南,道经芮芮。既到于阗,欲度葱岭,值栈道断绝,遂于于阗而反”[39]。在北凉、北魏占据河西走廊孔道后,南朝只有完全依赖河南这一通道,才能抵达西域[40]。

河南国是与南朝关系最为密切的邻邦,仅正史记载的其同南朝之间的往来就有28次[41]。吐谷浑利用沟通南北之便利左右逢源,在统治的区域内留下很多中西文化交流的实物。如西宁出土的波斯萨珊朝银币、都兰墓出土的波斯王名织锦、东罗马金币等[42]。这些物品都是中西交流道路繁盛的实物证据。南朝在通使西域时多次强调,语言不通,需重译而通。《梁书·诸夷传》在介绍滑国时称:“其言语待河南人译然后通”。吐谷浑扮演的是往来使者的向导加翻译的角色,对于梁朝而言相当重要。

接下来阎氏着色本中是波斯、百济;顾氏白描本中波斯、百济排位虽不靠前,却连在一起,后者由数段接成,可能位置错简。

波斯是当时西域最有影响的大国,北魏、西魏与之通好,来往次数甚多。然而,其与南朝来使的记录仅有中大通二年(530年)遣使献佛牙、中大通五年(533年)遣使献方物、大同三年(537年)献方物三次。当时江东与西域相去甚远,阻隔重险,重译不交。波斯来使是南梁交结西域大国的要事。铃木靖民注意到,根据南京博物院旧藏《职贡图》题记,《职贡图》中对国家有简单的分类标准,主要有“大国”、“小国”、“旁国”、“旁小国”四种关于国家的用词。这实际上代表当时梁朝官方心目中的国际关系概念[43]。波斯在此分类体系中属于大国,所以排位靠前。

这些我们可以从后世的传阎立本的《王会图》中获得印证,董逌在《广川画跋》的“《王会图》叙录”中记录了其中的次序:

有司告办,鸿胪导客,次序而列,凡国之异,各依其方。东首以三韩、百济、日本、渤海,而扶桑、勿吉、琉求、女国、挹娄、沃沮次之。西首以吐番、高昌、月氏、车师、党项,而轩渠、嚈哒、叠伏罗、丁零、师子、短人、掸国次之。其南首以交阯、沅溪、哀牢、夜郎,而板楯、尾濮、西、附国、筰都等次之。北首以突厥、匈奴、铁勒、鞑靼,而以大漠、白霫、室韦、结骨后次之。

贞观年间,唐鸿胪寺所列四夷次序,以其在唐时国力及与唐之利害关系远近为编排原则。那么用这样的思维逻辑重新审视所谓梁元帝萧绎《职贡图》的列次,用意大体清晰。

四 余论

我们在研究图像与文献关系时应当全面地审视所有可能存在的关系,既要顾及图像生成的背景,又要分析文献来源的可靠性,制度层面的可操作性也是要关注的。我们仅讨论了几个排在前列的国家与南梁的密切关联,窥视这类排列所隐含的逻辑理念。现实中的诸国使节依其重要性,在正式场合分两列而立[44],如唐昭陵的蕃酋像呈东西两例而立。《职贡图》中的排列方式变二为一,贯鱼徐进。排位靠前的几个国家通过以上分析可知,或是重要的邻国如北朝,或是国家高度依赖的作为中间人、向导和翻译的吐谷浑人,或是强大的盟友如芮芮,或是世界大国波斯,或是传统附庸如百济,都有特别而可靠的理由位居前列。

其他国家则基本上按照地域编序,倭、高句丽、新罗先后排列。海南国家林邑、中天竺、师子、北天竺、渴盘陀相对集中。北方民族西域国家等在一起。有的集中地域会掺杂其他区域国家,这显然是左右穿插的结果。高昌国原本是南朝传统的友好国家,后来因其接近北朝而为梁所弃,降至末位[45]。阎氏着色本中排在最后的则是在梁朝范围内的少数民族、部族,其重要性最低。将其统治范围内的诸番、蛮也列入职贡图,表明其松散的隶属关系,甚至只有朝贡关系。

这样我们基本上了解了所谓职贡图题材绘画中先后顺序的逻辑关系与南梁的利害程度,传为梁元帝萧绎所绘《职贡图》或许能代表某个特定时段他对周围国家的兴趣。梁元帝虽然号称重视与周围国家的关系,但在实际操作中却未能左右逢源,尽善邻邦。《南史·梁本纪下》承圣三年秋九月辛卯条记:“帝于龙光殿述《老子》义。先是,魏使宇文仁恕来聘,齐使又至江陵,帝接仁恕有阙,魏相安定公撼焉。乙巳,使桂国万纽于谨来攻”。在敌强我弱的情况下,慢待来使,崇尚空谈,即使在大军围城之时,亦读讲,诏征辩论,置大局于不顾,遂遭杀身亡国之祸。

职贡图题材绘画同出一系,形式上有相似之处,但具体到每一个国家的情况并不完全相同。比较正史中的列国传与这类职贡图之间的关联,由于一些新材料的发现而引起学术界的关注。尤以赵灿鹏在清摹本《诸番职贡图卷》中发现的题记最为重要[46]。不过正史列国传的史料来源,恐怕更重要的还是官方档案资料。余太山曾经指出裴子野的《方国使图》与《梁书·西北诸戎传》之间的对应关系[47]。鸿胪寺在收集外邦材料方面不遗余力,同时也更专业。而《梁书》编纂者在选择史料时的空间更为广大灵活,并称“今采其风俗粗著者”,缀为诸夷传。

换言之,并不一定会采用《职贡图》题记之类的简单文字作为基础史料。另外,《梁书》的编纂编纂“诸夷传”时,特别指出其史料来源。在记述海南诸国往来关系后,特别说明“今采其风俗粗著者,缀为《海南传》云”东夷之国也采用类似的方法,特别提出“扶桑国,在昔未闻。普通中,有道人称自彼而至,其言元本尤悉,故并录焉”。对于没有邦交往来的国家,专门指出其史料来源。西戎诸国也采用类似的方法。相反,两者虽然内容十相似,但在《职贡图》上的题记文字恐怕摘抄官方档案的可能性要更大一些。至少,官修史书在摘录档案材料方面的便利性,应当引起研究者的注意。

来源:《文物》,2020年第2期,第41-55页。

十大考古参评项目 | 宁夏贺兰苏峪口瓷窑址

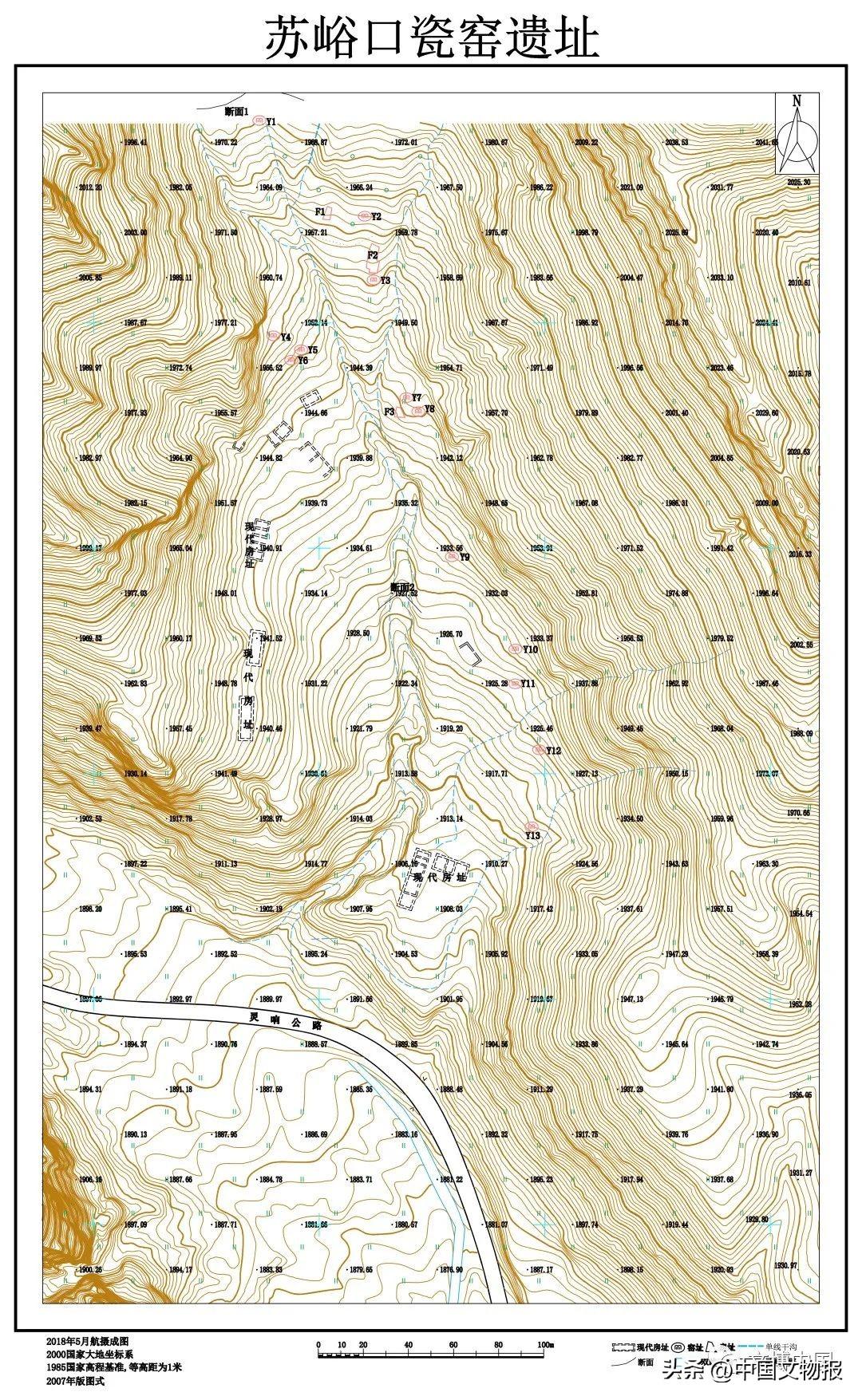

01发掘单位宁夏文物考古研究所、复旦大学02项目负责人朱存世苏峪口瓷窑址位于宁夏贺兰山苏峪口内约10公里处的中缸窑子,东距银川市约40公里。于2017年考古调查时发现,占地面积约4万平方米,有窑炉13处(图一)。我要新鲜事2023-05-06 13:02:580003中国在宋朝便发明了一种鲜鱼保鲜技术,18世纪时被一印度船长偷学去,欧洲人吃新鱼才方便了起来

中国古代的冰养手段本文作者倪方六在眼下的大热天,最不容易保鲜的东西,鲜鱼要算一个,鱼儿离不开水,高温下出水死得更快。那么,渔民是如何对刚捕捞上来的鱼进行保鲜的?现代比较简单,有冰箱、冰柜等制冷、输氧设备,能保长期不坏,那在古代怎么办?(一家冰箱的广告宣传画)有一种手段叫“冰养”。我要新鲜事2023-05-27 07:49:180001韩茂莉:西北、西南道路交通

西北、西南地区地处中国地形二级阶梯,地形以高原、山地为主,这样的地形直接影响道路的走向,并将政治、军事、经济、文化融入其中,成为历史的一部分。一、“关中”的得名、道路系统与重大历史事件关中地区位于陕西省中部,历史上曾有十三个王朝或政权将都城设在这里,其自然地理条件与交通道路对于政治、军事的支撑作用共同成就了历史的辉煌。我要新鲜事2023-05-25 23:37:140000小满后对应的节气为什么不是“大满”,而是芒种?原来含义这么深

“小满”、“芒种”节气名考本文作者倪方六节气已过小满,这篇文章就有说说小满与芒种,古人命名这节气名太有讲究了。这是我明天(2017.05.25)将出版的《北京晚报》独家专栏“一方钩沉”(每周四出版)上的专栏稿,摘部分提前发到“梧桐树下戏凤凰”头条号上,供网友先读。大样已出来了,见下图——我要新鲜事2023-05-27 08:30:310004考古表明:五万年前的中国先民 或打败了非洲智人的入侵

在人类起源的史诗中,有一个充满争议的话题,那就是“非洲起源说”和“同化假说”。根据传统的“非洲起源说”,所有现代人的祖先都可以追溯到20万年前的一位东非女子,被西方学者冠以“夏娃”的名字。她的后代大约在13万年前开始迁徙,离开非洲,向欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等地扩散,没有与当地古人类杂交,而是完全取代了当地的古人类。但最近的基因研究却对这个理论提出了挑战,这就是所谓的“同化假说”。我要新鲜事2023-09-28 20:46:310000