郭胜强:河南大学对殷墟科学发掘的贡献

殷墟甲骨文的发现是“中国近代学术史上一件惊人的盛事”(注:胡厚宣:《五十年甲骨文发现的总结》,商务印书馆1951年版。)。郭沫若先生曾指出:“殷墟的发现,是新史学的开端”(注:郭沫若:《古代研究的自我批判》,《十批判书》,群益出版社1946年版。)。史学大师王国维更将之与孔府壁书、汲冢竹书并列为自汉以来中国文化史上的三大重要发现之一(注:王国维:《最近二三十年中中国新发现之学问》。)。

自1899年王懿荣发现甲骨文以后,殷墟的考古发掘经历了一个曲折过程。人们为搜寻出售甲骨,在安阳小屯大肆滥掘盗掘,致使殷墟遗迹、遗物和地层关系遭到破坏,同时也使大量珍贵的甲骨文流失国外。1927年以蔡元培先生为院长的前中央研究院成立以后,组成了以傅斯年先生为所长的历史语言研究所,首先开展的工作就是对殷墟的科学发掘。从1928年至1937年,10年之内共进行了15次发掘。15次发掘收获丰富,意义重大,中国社会科学院考古研究所在总结殷墟发掘与研究概况时指出:

“十五次发掘中,出土大量珍贵文物,其中有甲骨文24918片,数以万计的青铜器、陶器、玉石器、角、牙器、骨器和蚌器等。还采集了大量人骨、兽骨等标本。这些遗迹和遗物为研究殷代的政治、经济、历史和文化,提供了极其重要的科学资料。

“这十五次发掘,持续十年,规模宏大,收获丰富,其业绩将永载史册。十五次的发掘工作,自始至终全部由我国学者所主持和参加,它所获得的成就,表现了我国老一辈的考古学家的深邃的学识智慧、坚韧不拔的毅力、杰出的组织才能和宏伟的气魄。”(注:杨宝成:《殷墟的发现与研究·殷墟发掘概述》,科学出版社1994年版。)

15次发掘的意义还在于为中国现代考古学的创立奠定了基础。考古学家邹衡先生在纪念殷墟科学发掘60年时曾指出:“殷墟发掘在中国考古学中占有特殊重要的地位,甚至可以说,中国现代的考古学基本上就是从早年殷墟发掘中逐渐形成的一种新兴科学。”(注:邹衡:《殷墟发掘与殷商考古学》,1988年9月9日《中国文物报》。)

前研究院历史语言研究所对安阳殷墟进行发掘的二三十年代,正是河南大学发展史上一个重要阶段,学校经历了由中州大学到中山大家,最后确立河南大学的发展时期。这一时期,学校十分重视科研工作,重视社会实践,重视地方史的研究。《河南大学校史》载:“到中山大学时期,课程设置及教学内容有新的发展。如历史系的课程从侧重外国史逐步转向中国史,并从中国通史深入到河南地方史,既使学生掌握密切联系现实的知识,又能培养他们的爱国主义感情。”(注:河南大学校史编辑室:《河南大学校史》(1985)。)

河南大学著名史学教授张邃青先生潜心研究河南文化史,开设“河南史地研究”课程。他的课生动具体,概括全面,使师生们对河南文化史产生了浓厚兴趣。著名甲骨学家朱芳圃先生毕业于清华大学研究院,后从师王国维先生专修甲骨文,在甲骨文方面造诣很深。他受聘到河南大学讲授甲骨文,全部教材均为自编,内容精辟、讲授得法,颇受学生欢迎。河大师生对甲骨文已有所了解,并不陌生。殷墟科学发掘开始后,立即引起河大师生的强烈反响,得天独厚的条件,使部分师生得以参加发掘工作并作出很大贡献。

中央研究院史语所在对殷墟发掘之前,董作宾先生曾在河大文学院任教,后又受聘到史语所工作,到安阳作先期调查。从甲骨文发现到当时已经30余年,甲骨文出土达数万片之多,社会上有“殷墟地下甲骨不多了”的传言。殷墟地下究竟还有没有甲骨,也就是殷墟还有没有发掘价值,董作宾此行至关重要。

董作宾到安阳后走访了当地的一些人士,并到小屯村实地调查,看到田间地头仍有零星骨片,村民手中还有新出土的完整甲骨,并发现十余处新挖掘的痕迹。因此,他得出“甲骨未尽”的结论,呼吁:“甲骨既尚有遗留,而近来之出土者又源源不绝,长此以往,关系吾国古代文化至钜之瑰宝,将为无知之土人私掘盗卖以尽。迟之一日,即有一日之损失,是则由国家学术机关以科学方法发掘之,实为刻不容缓之图。”(注:董作宾:《民国十七年试掘安阳小屯报告书》。)于是,从1928年10月开始,史语所组成殷墟发掘团对殷墟进行科学发掘。

首次发掘由董作宾先生主持,我国老一代考古学家李春昱、赵芝庭、王湘等都参加了发掘。在河南教育行政部门任职的郭宝钧先生也以地方当局代表的身份协助发掘。发掘历时17天,地点在小屯村中和村北,共出土文字甲骨854片,还出土不少青铜、陶、骨、玉等器物。

第一次发掘既获丰富成果,对学术界鼓舞很大。紧接着,1929年3月和10月又进行了第二次、第三次发掘,同样收获丰富。郭宝钧这时也正式转入研究院,专门从事殷墟考古发掘工作。

殷墟科学发掘受到国内外学术界极大关注,当时傅斯年、董作宾和郭宝钧等先生曾应邀到河南大学作殷墟甲骨文发掘和文物考古知识的专题报告,在师生中引起热烈反响,部分师生要求参加发掘工作。经河大校方及董、郭诸先生多方奔走磋商,答应了师生的要求,并成立了以河大师生为主体的“河南古迹研究会”。后有《解决安阳殷墟发掘办法》出台,其中第四项规定:

(一)河大史学及其他与考古有关系各科教授,如愿来彰(安阳)工作,极为欢迎。

(二)其史学、国文两系学生愿来练习者,请由河大校长函送,当妥为训练,代检成绩,以替上课。(注:河南大学校史编辑室:《河南大学校史》(1985)。)

这一办法直接推动了学校教育与考古实践相结合,河大史学教授马非百(马元材)、1932届史学系学生刘燿(1937年化名尹达)、石璋如、冯进贤、许同国等都参加了殷墟发掘。

马非百当时已是著名史学教授,他以善于接受新事物而著称。早在20年代中州大学建立之初,他在讲授经济史时,就以日本进步学者山川钧的《唯物史观世界经济史》和郭沫若的《古代社会研究》为基础编写自己的教材,并公开宣布以刚刚传入我国的《资本论》为重要参考书。这次,他又以满腔热情带领学生投入到田野考古实践。他克服同时担负学校教学任务的困难,从1931~1935年,往返于开封、安阳之间,参加殷墟发掘达六项之多。

1931年3月,河大师生首次参加了由我国著名考古学家、史语所考古组主任李济先生主持的殷墟第四次发掘。董作宾、郭宝钧、梁思永、吴金鼎等都参加发掘。梁思永是首次参加殷墟发掘,李济先生曾回忆说:“有了这些新的认识和新队员,使我欢欣鼓舞,遂拟扩大安阳第四次田野发掘。”(注:李济:《安阳》(中译本),中国社会科学出版社1990年版。)

这次发掘历时51天,地点在小屯村北和后岗。小屯村北发掘出土文字甲骨782片,还有青铜、陶、玉石、甲蚌器多件,并发现大片版筑基址、灰坑、墓葬等。在后岗发现建筑基址、窖穴等,并出土一块字骨,这是小屯以外发现甲骨文的第一次。后岗发掘最主要的收获是发现了殷代、龙山、仰韶三层文化直接叠压的关系,从而确定了这三种文化的时代序列,解决了我国考古学上至关重要的问题。

河大师生参加这次发掘尽管是初出茅庐,但表现突出。马非百教授知识渊博,将理论与实际结合起来,往往提出许多独到见解。实习生尹达、石璋如等服从分配,总是脏活累活抢着干,勤学好问,善于发现和思考问题,深受李济、董作宾等前辈赞许,为以后的工作奠定了基础。

1931年11月,马非百、石璋如、尹达等参加了董作宾先生主持的殷墟第五次发掘,地点在小屯和后岗,发现文字甲骨387片和大量遗址、遗物。在后岗还发现一条长70米、宽2~4米的龙山时期夯土围墙。

1932年4月和10月,石璋如参加由李济先生主持的第六、七次发掘,地点在小屯、后岗和四盘磨。在小屯村北,发现不少版筑基址,有矩形、条形、凹形,上排列有整齐的柱础,最大一处面积达30米×10米,说明这是王室宗庙宫殿所在。

1932年,尹达、石璋如由河南大学毕业后,即进入研究院史语所成为研究生。1934年研究生毕业,留所任助理研究员。他们继续参加殷墟的发掘,同时还分别参加了浚县辛村、山东日照两城镇等地遗址的考古发掘,在田野考古第一线的实践锻炼中,逐渐成为优秀的考古学家。

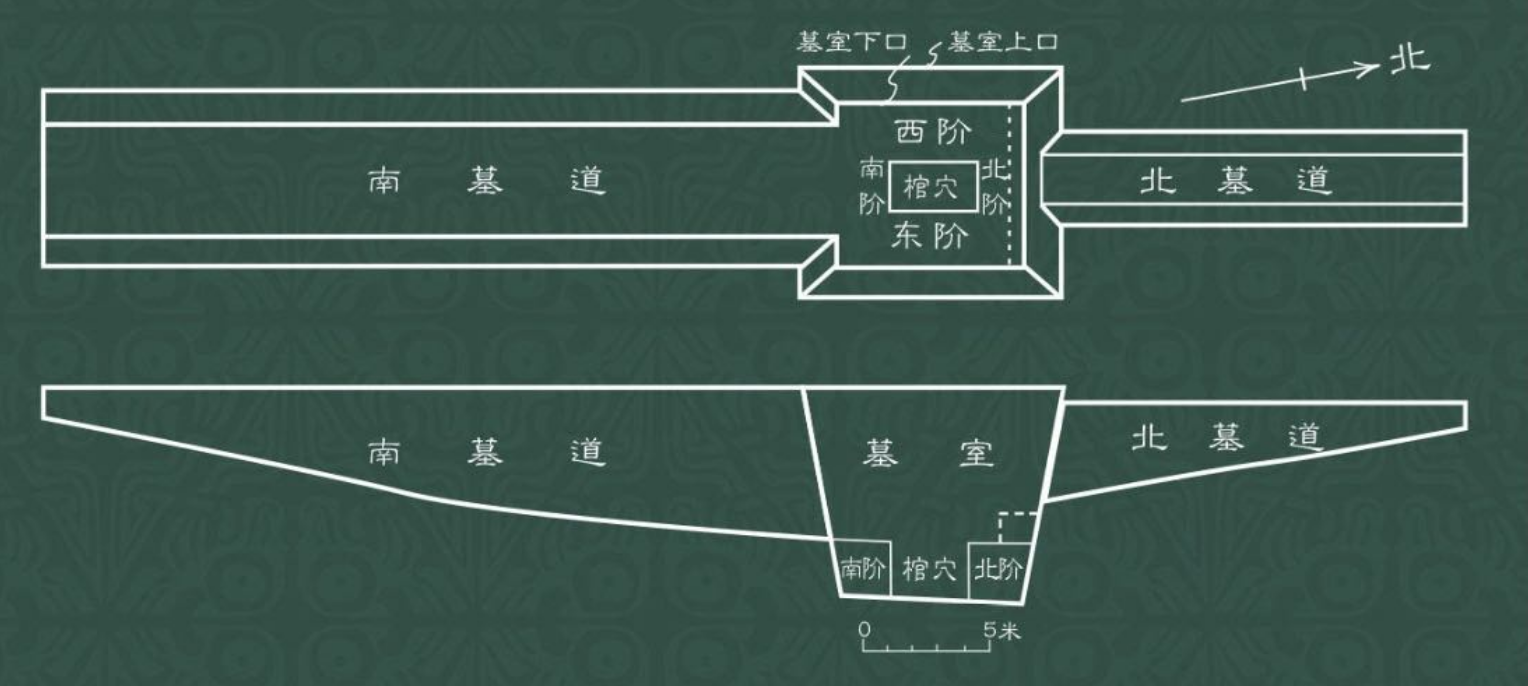

1933年10月,马非百、石璋如、尹达等参加了由郭宝钧先生主持的殷墟第八次发掘,历时65天,地点在小屯和后岗。尹达、石璋如主持了后岗的发掘,开探坑57个,面积约300平方米。这次发掘最大的收获是发现一座带两条墓道的大墓。该墓呈中字型,南北走向,全长38.6米,南北两条墓道直通墓室底部。墓室为长方形竖穴,口大底小,深达8.5米。椁室为亚字形,由木条叠成,墓底有腰坑。墓内随葬品早已被盗一空,只在南墓道中残留几件车饰,制作极为精美。墓室填土中发现人头28颗,这些头骨有的无下颚骨,有的尚存有数节颈椎,显然这是被杀殉祭祀的牺牲。此墓的发现引起人们的高度重视,由此而找到殷王陵。郑振香先生指出:“1932年,又在此(后岗)遗址发掘到有两条墓道的大墓,虽经盗掘,但从残存遗物和杀人祭祀现象看,可以确定为殷代贵族墓,使发掘者受到启迪,认为在洹滨一带有发现殷陵的可能。遂提出寻找殷陵的课题,经查访和实地调查,推断侯家庄北岗一带大概是殷陵所在地,经发掘这一推断被证实。”(注:郑振香:《殷墟的发现与研究·前言》,科学出版社1994年版。)

1934年3月,尹达、石璋如、冯进贤等参加了由董作宾先生主持的殷墟第九次发掘,地点在小屯、后岗,后又增加侯家庄南地。原来在小屯发掘之际,董作宾得知侯家庄有人在村南地中盗掘甲骨文,当时停止小屯发掘,全体人员调往侯家庄南地发掘。开探沟120个,出土许多青铜、陶、玉石等器物和文字甲骨,其中以“大龟七版”最为重要。自此,殷墟出土甲骨文地点自小屯、后岗外,又增加一处侯家庄南地。尹达和石璋如还在后岗继续发掘上次发现的大墓和龙山时期的夯土围墙。

从1928年至1934年,董作宾共参加了8次殷墟发掘,其中第一、五、九次均由他亲自主持。他对殷墟科学发掘的贡献,特别是开创之功是显而易见的。第九次发掘结束后,他把主要精力用在发掘资料和甲骨文的整理研究上,出版了《殷墟文字甲编》、《殷墟文字乙编》,公布了科学发掘所得甲骨文的大部分材料。同时,根据新获得的资料进行甲骨文分期断代的研究,发表《甲骨文断代研究例》,“为甲骨文商史研究开辟了一个全新时期”(注:王宇信:《甲骨学通论》,中国社会科学出版社1989年版。)。他还进行了甲骨文例、甲骨文的缀合复原、校重辨伪等一系列的研究,其研究成果提高了甲骨文的史料价值,更便于人们认识和掌握甲骨文。董作宾用近代考古学方法全面整理研究甲骨文,意义重大,他“建立了甲骨学的科学研究体系,是甲骨学史上划时代的一代宗师”(注:王宇信:《甲骨学通论》,中国社会科学出版社1989年版。)。

1934年10月至1935年12月,马非百、石璋如、尹达参加了由我国著名考古学家梁思永先生主持的殷墟第十、十一、十二次发掘。这是被后来的学者划分为科学发掘的第二阶段,“这一阶段发掘规模宏大,采用了新技术,改进了工作方法,提高了发掘水平,取得了辉煌的发掘成果”(注:杨宝成:《殷墟的发现与研究·殷墟发掘概述》,科学出版社1994年版。)。老一代考古学家李光宇、王湘、高去寻、夏鼐、王建勋、李景聃等都分别参加了这几次发掘。地点在侯家庄西北岗,发掘总面积20600平方米,发掘了11座大墓和1200余座小墓和祭祀坑。

由于工程浩大,参加人员众多。第十二次发掘中仅雇用民工就多达500余人,发掘中采取了集中领导、分工负责的办法。在梁思永统一主持下,石璋如、尹达等分别负责一座大墓的发掘。1988年10月,在安阳召开的纪念殷墟科学发掘60年座谈会上,当时还健在的胡厚宣先生曾回忆当年情况,说他与石璋如等人被称作史语所“年轻十兄弟”。在梁思永先生指导下,他们分别主持各座大墓的发掘。大家通力协作,认真清理,准确判断,遇到问题就在一起切磋研究,交换意见,促进了科学发掘和研究水平的提高(注:纪念殷墟科学发掘60年座谈会胡厚宣发言记录。)。李济先生也曾对第十次发掘的参加者和成果予以高度评价:“在这次发掘中,协助梁的是五位富有经验的年青考古工作者:石璋如、刘燿(尹达)、祁延霈、胡富林(胡厚宣)和尹焕章。这几位在田野技术上经过良好的训练,对竭力找到墓地的确切地点信心十足。他们成功地找到了墓地的位置——侯家庄村西北一处微凸的土岗,本地人称西北岗。”(注:李济:《安阳》(中译本),中国社会科学出版社1990年版。)

西北岗发掘收获丰富,不仅获得了大量精美的青铜、陶、玉石、骨角等器物,更主要的是找到了殷王陵,并基本搞清了殷王陵的布局和殷代墓制,初步揭示了殷代人殉人祭制度,为进一步研究殷墟和殷代社会提供了丰富的资料。以尹达主持发掘的1001号大墓为例,该墓南北走向带四条大墓道,呈亚字形,有东西两耳室。墓室口大底小,自墓口至底深10.5米,墓室上口南北长18.9米,东西带耳室长21.3米。四条墓道呈坡状通墓底,南墓道长30.7米。墓底分布有9个小坑,每坑内埋一人一犬一戈。墓底和四壁铺嵌柏木板,由残留的木板痕迹得知,木板雕刻花纹,涂成红色并镶有兽牙。此墓在古代、近代多次被盗掘,随葬品所剩无几,但还残存一些青铜礼器、玉石器、骨角器及金叶等物,制作异常精美。墓中殉人极多,在墓室内有21人,墓道内有136人,在大墓东侧殉埋有68人,总计225人。

1936年3月至1937年3月,石璋如又参加了殷墟第三阶段的发掘,即在小屯村北的第十三、十四、十五次发掘。“这一阶段的发掘,开始采用‘平翻法’即探方发掘法,发掘中注意建筑基址的遗留及其平面布局关系”(注:杨宝成:《殷墟的发现与研究·殷墟发掘概述》,科学出版社1994年版。)。这是殷墟考古最科学、最彻底的方法,使地下面貌一目了然,因而有许多空前的发现。

石璋如先生从1931年由一个实习生开始参加殷墟发掘,此后数年之间从未间断,在老一代参加殷墟发掘的考古学家中,他参加次数最多,共达12次。在长期的田野考古工作中,他掌握了大量第一手资料,积累了丰富实践经验。在这一阶段发掘中,他已成为发掘团的负责人。

在郭宝钧、石璋如主持的第十三次发掘中,开10米×10米的探方47个,面积共4700平方米。这次发掘最大的收获,是YH127坑甲骨文的发现。此坑位于王室宫殿乙区的西侧,坑深6米、直径1.4米,其上有三个不同时期的灰坑和一座殷墓。坑内甲骨彼此叠压,相互枕藉,经清理共达17096片。在甲骨堆中,发现一卷曲而侧置的人骨架紧靠坑的北壁,显然这是当时的甲骨管理人员。学者们认为,YH127坑的甲骨是有意的存放,这是中国最早的档案库。YH127坑甲骨的出土引起轰动,当时为了安全,派出了保安队警卫排守护发掘现场,后又将整个坑内遗物起运至南京,在室内进行清理。“YH127坑的发现,为甲骨文研究提供了大量新资料和重要现象,在甲骨文研究发展史上,是有重要意义的”(注:王宇信:《甲骨学通论》,中国社会科学出版社1989年版。)。

1936年9月,梁思永和石璋如主持了第十四次发掘,开探方60个,面积3950平方米。发现板筑基址26处、灰坑122个、墓葬和祭祀坑132座,出土一批精致的青铜礼器、玉石器及大量的陶器、青铜工具和兵器。

1937年3月,石璋如主持了殷墟第十五次发掘,历时64天,开探方37个,面积3700平方米。发现夯土基址20处,窖穴220个,祭祀坑和小墓103座。出土甲骨文599片,以及一批青铜器、白陶器、玉石器等。

正当殷墟科学发掘继续进一步深入开展的时候,芦沟桥事变发生了。日本帝国主义发动侵华战争,前研究院史语所殷墟发掘团撤离安阳,发掘工作被迫中断。

早在1935年第十二次发掘结束后,马非百先生已离开安阳殷墟发掘团,重返河南大学执教。几年的考古工作实践,更加丰富了他的知识,充实了他的教学、科研内容,使他由知名的历史学教授,又成为知名的考古学家。作为学校的教学、科研骨干,马非百深受广大师生的欢迎、拥护。

抗战开始后,刘燿离开研究院史语所化名尹达,毅然奔赴延安参加抗战。先后担任陕北公学教员、马列学院历史研究室研究员、晋冀鲁豫边区北方大学教员、华北大学教务长和中共中央出版局出版科科长。到延安以后,尹达开始运用马列主义观点研究历史,并把考古资料与史学研究结合起来进行综合研究。“综合研究”成为他后来始终坚持的一种重要的学术研究方法,并以此沟通考古学和历史学的研究。他指出:“考古遗址的调查、发掘、整理、研究并不是最终目的,而是要把遗址遗物所含蕴着的社会生活的丰富内容,如实地、明白无误地从考古学语言翻译成社会历史的语言,从而进一步探索社会历史发展的规律。”(注:尹达:《关于史学研究中的几个问题》,《郑州大学学报》1982年第3期。)

尹达运用自己考古实践所掌握的大量丰富资料,开展对中国历史的研究。1937年完成论文《龙山文化与仰韶文化之分析》,论证了两种文化的关系,批评了瑞典学者安特生关于我国新石器时代分期的错误,为建立中国新石器时代文化的科学体系奠定了初步基础。1939年完成《中国新石器时代》,1940年完成《中华民族及其文化之起源》。1943年出版专著《中国原始社会》,该书利用大量的考古资料对中国原始社会从发生到解体的过程进行了综合研究,开创了研究中国古代史的新途径。夏鼐先生曾指出:“郭沫若是结合古文字学和古铭刻学的资料运用马克思主义来研究中国古代史的第一人,尹达是结合考古实物资料运用马克思主义来研究中国古代史的第一人。”(注:夏鼐:《悼念尹达同志》,《考古》1983年第11期。)在延安期间,尹达还参加了范文澜主编的史学名著《中国通史简编》的编写工作。

北平和平解放后,尹达任文化接管委员会文物部部长,以后历任中国人民大学研究部副主任、历史教研室主任,北京大学副教务长,中国科学院历史研究所副所长,考古研究所所长,中国科学院哲学社会科学部常务委员,《历史研究》主编。作为我国历史学和考古学界的负责人之一,尹达做了大量卓有成效的领导组织工作。如就史学领域一系列重大问题展开讨论,制定并组织领导重大科研项目,参与筹建中国历史博物馆等等。

尹达为参加组织领导重大科研项目《中国史稿》、《甲骨文合集》、《中国历史地图集》等倾注了大量心血。特别是被国务院古籍整理出版规划小组组长李一氓称作是“建国以来文化上最大的一项成就”(注:程亦军:《一部文化巨著的诞生》,1983年7月24日《光明日报》。)的《甲骨文合集》,从1956年我国制订12年科学研究远景规划,胡厚宣提出编辑该书的建议被采纳,郭沫若任主编,胡厚宣任总编辑,历时20多年,1983年12巨册全部完成。尹达为计划的通过、实施,经费的保证,最后的印制出版,都付出了大量劳动。该书全部完成的这一年,尹达先生逝世了。

1955年,尹达出版了《中国新石器时代》,1963年完成论文《新石器时代研究的回顾与展望》。晚年他致力于史学理论的研究,发表了《从考古到史学研究的几点体会》、《马列主义与中国历史学的发展》等论文和讲话,并主编《中国史学史》。

尹达先生始终对殷墟的考古发掘工作十分关心。自1950年春中国科学院派郭宝钧先生主持发掘武官大墓,使中断了十多年的殷墟发掘恢复以来,除“文化革命”中断了几年外,殷墟发掘一直未间断。1958年在尹达的关心下,中国科学院考古研究所建立了安阳工作队。从1958年到1961年,尹达亲自兼任安阳工作队队长,“安阳队的建立和有计划有目的地发掘殷墟,为加强殷墟文化的研究,起了组织保证作用”(注:杨宝成:《殷墟的发现与研究·殷墟发掘概述》,科学出版社1994年版。)。1961年经尹达等首先提名,安阳殷墟被国务院列为第一批全国重点文物保护单位,划出了保护区范围,制定了具体保护措施。

尹达先生十分重视对殷墟发掘资料的整理与研究。1973年中国科学院考古研究所安阳工作队在小屯南地进行发掘,出土大量陶、石、骨器和文字甲骨5000余片。“这是解放后殷墟发掘出土甲骨文最多的一次。这些甲骨文有可靠的地层关系,并常和陶器共存。为研究甲骨文的分期断代以及殷墟文化分期,提供了可靠的科学依据。”(注:杨宝成:《殷墟的发现与研究·殷墟发掘概述》,科学出版社1994年版。)尹达得知这一消息后非常高兴,指示抓紧整理,尽快发表这批资料。到1980年考古所出版了《小屯南地甲骨》上册,1983年又出版了下册。同时,陈邦怀、李学勤、姚孝遂等先生根据这批资料进行的分期断代、商史研究、卜辞考释等方面的论著也相继发表。

1981年夏,著名学者杨希枚教授回国定居,带回30年代殷墟西北岗发掘所获全部头骨原始测量记录及部分未经发表的标本图片。尹达、夏鼐对这批材料十分重视,在他们支持下,经杨先生研究整理,《安阳殷墟头骨研究》很快出版问世。夏鼐先生曾回忆说:“这一本《安阳殷墟头骨研究》论文集的编集,是杨希枚到中国社会科学院历史研究所报到后谈到工作计划时才决定的。历史研究所尹达所长和我一样,都是三十年代初期参加殷墟发掘的旧人。他和我一样,都曾亲自在墓坑中剥人骨架,提取、洗刷、写标本号;甚至于糊麻纸的工作,也都曾做过。对于这批材料的整理和发表,他是非常关切的。于是,我们商得院领导和有关各方面的同意,决定请杨希枚主编这本论文集,由韩康信和潘其风二位协助。”(注:夏鼐:《安阳殷墟头骨研究·序言》,文物出版社1985年版。)

抗战爆发后,石璋如率领殷墟发掘团撤离安阳返回南京,不久又撤离南京,与史语所的同仁们精心护卫着15次殷墟发掘所获得的珍贵文物和科学资料,辗转万里由南京、长沙、昆明,最后迁至四川南溪李庄。在极为艰苦恶劣的条件下,大家坚持殷墟发掘资料的整理与研究。1945年石璋如发表《小屯后五次发掘的重要发现》、《河南安阳后岗的殷墓》等论文。

抗战胜利后史语所迁回南京。1947年石璋如发表《殷墟最近之重要发现附论小屯地层》,该文记载了自1932年殷墟第七次发掘以来,历次发掘的主要收获,并论述了小屯的地层关系,这一部分成为重要论文《小屯的文化层》一文的初稿。

1948年底,石璋如随同史语所搬迁到台湾。石成为台湾中央研究院院士、史语所研究员。到台后由于没有更多的田野考古发掘任务,史语所得以对殷墟发掘资料进行全面系统的整理与研究。1952年石璋如发表《小屯C区墓葬群》。1955年发表《殷代的铸铜工艺》,该文根据殷墟出土的大量青铜器,探讨了青铜铸造从选矿冶炼、治模造范到浇注成型的全部工艺。1959年出版《小屯第一本·遗址的发现与发掘乙编·殷墟建筑遗存》。1961年发表《小屯殷代丙组基址及有关现象》。1968年发表《小屯第四十墓的整理与殷代第一类甲种车的初步复原》。1970年到1976年先后出版《小屯第一本·遗址的发现与发掘丙编·殷墟墓葬》之一至之四:《北组墓葬》、《中组墓葬》、《南组墓葬附北组墓补遗》、《乙区基址上下的墓葬》。1982年发表《殷墟文字甲编的五种分析》,公布了《甲编》所收甲骨的坑位,为甲骨文的考古考察提供了极大方便,更加提高了甲骨文的利用价值。

晚年的石璋如先生对安阳殷墟、对故乡河南偃师、对母校河南大学十分怀念。近年偃师发现著名商城遗址,更增加了他的思乡之情,渴望能回大陆探望。1982年,胡厚宣、夏鼐、张政烺诸先生赴美国参加国际学术会议,与出席会议的石璋如、高去寻先生不期而遇。安阳殷墟一别已近半个世纪,当年参加殷墟科学发掘至今仍健在者已为数不多,他们亲切交谈,互致问候,石、李先生表达了对家乡、殷墟和母校的深切怀念(李去寻先生系河北人)。他们对祖国科学文化事业的发展,对殷墟考古的新发展十分关注,并希望在今后学术研究中加强合作与交流。(注:中国殷商文化国际讨论会上胡厚宣访谈记录。)

1987年经国务院批准,在安阳召开了中国殷商文化国际讨论会。石璋如得知这一消息后非常重视,他给在美国的亲友通电话,通过亲友与在美国进行学术活动的中国社会科学院历史研究所的人员联系,了解会议筹备情况,表达参加这次会议的愿望。后来虽因种种原因未能成行,却反映了已是耄耋之年的石璋如先生对殷墟的怀念之情。(注:中国殷商文化国际讨论会筹备记录。)

(1997年母校河大校庆85年初稿;1998年殷墟科学发掘70年修订。)

来源:《河南大学学报:社科版》1999年第1期

鸵鸟龙:蒙古国小型食肉恐龙(长2.5米/类似鸵鸟的恐龙)

作为曾经统治地球几亿年的恐龙,它们虽然已经灭绝了,但其身影在如今许多动物身上可以看到,比如鸵鸟龙,它就跟现在的鸵鸟相似,是一种跑的很快,不会飞的恐龙,一起去认识看看。鸵鸟龙基本资料1、体型:鸵鸟龙是一种蒙古国的小型食草恐龙,它体长2.5米,比膨头龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第504位,生活在距今7000万年-6500万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 15:09:580001国保单位高家花屋焕新记

范小宁等高家花屋始建于清嘉庆二年(1797年),落成于清嘉庆十六年(1811年),位于鄂、陕、川三省交界的湖北省竹山县竹坪乡解家沟村一组的白马山半坡上,坐北朝南,占地面积1275.19平方米,建筑面积2070.46平方米,2018年被公布为第八批全国重点文物保护单位。屋内现存大木构架和内外檐装饰装修仍为原状形制,对研究明清时期鄂西北的社会背景、社会面貌、民俗民风有重要的历史价值。我要新鲜事2023-05-07 17:01:390000许多清朝皇帝的墓打开一看已经空空如也,但雍正的墓是个例外?

大家都知道,相较于明十三陵的完好,清十三陵被盗的一片狼藉,许多清朝皇帝的墓打开一看已经空空如也。但是清朝雍正的墓反而是个例外,从来没有被盗过,和其它皇陵一比显得与众不同,那么雍正墓没有被盗的原因是什么呢?为什么雍正墓没有被盗我要新鲜事2023-08-17 17:41:050000法国人说出盗李世民陵前石雕内情,古董商跑到西安行贿省长老爷子

唐昭陵二骏被盗后另外四骏谁盗的?本文作者倪方六唐太宗李世民“昭陵六骏”中的飒露紫和拳毛䯄,被从陵区盗走后,流落于美国费城宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆。这就有一个疑问了,那剩下的四骏原件,现在怎么也不在昭陵前,而是放在西安碑林博物馆内?说来话长。得从当年的国际文物市场说起。我要新鲜事2023-05-26 10:48:320000河南考古:辛村遗址中流失在外的国之重器

先秦时期的葬俗以“聚族而葬”为主。墓地可以分为“公墓”和“邦墓”,前者是以王室、国君为主的贵族墓葬,后者则是平民的墓葬。公墓地的布局经过规划,以国君墓为中心,其他墓葬依墓主与国君的关系亲疏排列。我要新鲜事2023-05-26 20:02:410000