学术研究是自戴脚镣的体力活——施爱东博士访谈录

施爱东:中国社会科学院文学研究所副研究员,东京大学东洋文化研究所访问研究员,日本东洋文库客员研究员,中国民俗学会常务理事。主要著作有《倡立一门新学科--中国现代民俗学的鼓吹、经营与中落》、《中国现代民俗学检讨》等。

廖明君:《民族艺术》杂志社社长/总编辑,广西民族文化艺术研究院院长、研究员,中国艺术人类学学会副会长,广西壮学学会副会长。主要著作有《壮族自然崇拜文化》、《壮族始祖创世之神布洛陀》、《生殖崇拜的文化解读》、《生死攸关-李贺诗歌的哲学解读》、《文化田野图文系列丛书》(主编)等。

廖明君(以下简称“廖”):爱东,你好!“传说中国”专栏开设之后,很受学术界关注和好评,我儿子在念高二,他也读得兴致勃勃。记得你曾在信中说过,“传说中国”系列论文写得非常痛苦。真是辛苦你了!但我认为这样的辛苦是非常值得的。你在写作中一定还有许多意犹未尽的话,或者说在论文中不适合表达的意思,能不能借这个访谈,进一步谈谈你的感受和心得?

施爱东(以下简称“施”):我的痛苦不仅是身体的劳累,更痛苦的是心理煎熬。这一系列文章,主要是我在东京大学东洋文化研究所访问期间完成的。我在申请去东大的时候,给菅丰教授提交的合作题目是故事学方面的,到了东大之后,发现这一方面的材料不足,但是,近现代史方面的中日文资料,他们搜罗得非常齐全,有关中国的西文资料也很丰富,所以,我就顺势将合作课题改成了“16-20世纪的龙与中国形象”.就是这个课题给我带来了极大的精神煎熬。当你认真进入晚清的历史细节之后,你会发现,原来我们历史书上的那些宏大叙事,只是告诉了我们一个“落后”和“挨打”的基本事实。可是,为什么落后?为什么挨打?仅仅是因为落后才挨打?或者是因为挨打才落后?一百多年来,我们的历史教科书把责任全推给了帝国主义侵略者,从来没有认真反思过这个民族自己的问题。鸦片战争、甲午战争、庚子事变,中国根本不是被侵略者打败的,而是被中国人自己的顽固、贪腐、瞒骗、窝里斗给打败的。那些尘封百年的旧材料,对我来说,全是新体验,是我在过去的历史书上从来没有读到过的。看着那些材料,对照历史,看看今天,我们并没有从历史中汲取教训,官僚机构和国民素质都还在原地踏步。我深刻地品味着鲁迅曾经痛苦过的痛苦。

廖:你说的这种情绪是在写作《拿破仑睡狮论》和《从Pigtail到“豚尾奴”》期间的情绪吧?我收到你稿子的时候,就看出你是憋着一股“气”在写作的。在你的论文中,有时流露出一些民族主义的情绪,有时又对民族主义冷嘲热讽,看得出来,你的内心也很矛盾。清末的革命派和改良派,本质上都想为了中国好,可是,彼此视若寇仇,常常不分青红皂白打得乌天黑地。一些革命志士,不杀贪官污吏,反而专杀那些主张改革的立宪派大臣,目的只是为了加速清王朝的腐烂,让大清朝早点沦丧。这确实有点造化弄人,是是非非,黑白难辨。

施:是的,我很矛盾。一方面,我认为自己是个坚定的爱国主义者,可另一方面,读了那些原始材料之后,我对自己的民族爱不起来。尤其是当时身在日本,对比日本人的清静自律、彬彬有礼、细致认真、一生悬命,我总是不自觉地在每个方面都拿他们与中国人进行比较,这种比较让我非常痛苦。然后,我发现我越来越恨自己的民族,我恨这个民族的帝王将相,恨这个民族的下官污吏,也恨这个民族的市井小人。有时候我的内心突然会闪过一丝危险的念头:如果让我穿越到晚清,我会变成一个叛国者吗?我会是那个手拿小三角旗站在街边欢迎英法联军的小市民吗?这个念头让我直冒冷汗。那段时间,我常常整夜整夜地看材料,睡不着。两个月后,我就开始掉头发,鬼剃头,一块一块地掉,后脑勺出现三块光滑的头皮,整个精神都快崩溃了。历史学者是最痛苦的,知道越多,精神越痛苦。像我这种心理素质弱的,更是不堪其苦。

廖:也许正因为爱,才会有怒、有恨吧。如果你真的不爱这个民族,你就应该是事不关己,高高挂起。你痛苦,恰恰是因为你挂不起来,所以才将关于大清龙旗那篇文章标题取成《哀旗不幸,怒旗不争》吧?我看到最近网络上流传一句据说是王朔的名言:“这个连街头的小偷都不敢呵斥的民族,却有勇气高呼灭了小日本。这个连活着同胞的苦痛都漠不关心的民族,却有脸说不忘死去的同胞。”当然,这段话是有点情绪化,这和闻一多写《死水》的那种情绪其实是一脉相承的:“这是一沟绝望的死水,这里断不是美的所在。”你的痛苦,也许是当年闻一多痛苦的翻版吧?

施:虽然我试图在《龙与图腾的耦合》中拆解闻一多的“龙图腾说”,但我敬仰他的伟大人格。从他的《家庭主义与民族主义》可以看出,闻一多的民族主义不是保守狭隘的民族主义,而是广义的民族主义,包含了民主主义的内涵。闻一多和顾颉刚都是我最敬仰的学者,闻一多求是,顾颉刚求真,闻一多激情澎湃,顾颉刚固执冷静。他们不是同一类学者,但我两者都爱,闻的《伏羲考》和顾的《孟姜女故事研究》是我最喜爱的两部经典。正因为爱,所以读得细,想得透,我才更有把握拆解它们。

廖:虽然你是带着情绪进行写作,但我觉得你在对待具体问题的时候还是努力地保持着冷静客观,除了一些带着感情色彩的用语习惯,你很认真地遵守了学术写作的规范。我看你每篇文章都在尝试用一些新的方法,尤其是在材料的搜集和取舍方面。比如你在《龙的政治》一文中,主干部分的材料基本上只使用了二十四史,而且集中使用了其中的“舆服志”.你自己解释说:“这样做的好处是,可以用相对均质的帝王对于龙的态度,来说明龙形象的历史变迁,避免使用各个不同阶层的混乱的龙观念来分析帝王生活中的龙形象,尽量减少张冠李戴。”我觉得这段话还可以再展开谈一谈。

施:谢谢给我解释的机会。其实任何写作,都必须有明确的“边界”,不仅叙事要有边界,取材也要有边界。20世纪以前的西方人类学和民俗学,最大的问题就是滥用“普遍联系”的观点来解释各种社会“遗俗”.只要是具有类似结构的人类行为,不管是古代的还是现代的,也不管是南半球的还是北半球的,都被跨时间跨地域地穿越在一起,互相印证,互为说明。我们用美洲印第安人的图腾制度,来解释中国上古时代人与动物的关系,虽然可以取得貌似丰硕的成果,可是,建立在类似普遍联系基础之上的理论和观点,充其量只能是一些假说,不仅无法从逻辑上得到论证,而且还可以从现实和文献中找到大量反例。学者们在学术写作中之所以选用这则材料而不选用那则材料,不是基于材料来源的性质,而是基于预设观点的需要。有些文章表面上看起来旁征博引,可是由于其结论乃是建立在异质论据的基础之上,这就像把楼建立在沙滩基础之上,根本立不住。

廖:你所谓“材料来源的性质”,是不是类似于我们通常所说的“语境”?你的意思是不是说,观点以及所有用来论证观点的材料必须基于同样的语境才是有效的,取自不同语境的“互为异质”的材料,不能用来解释同一个现象?

施:是的,可以这么理解。举个例子,就说龙吧,中国古代关于龙的叙述多如牛毛,各种史志小说,杂说纷呈,根本就找不到一种可以放之四海而皆准的关于龙的定义的描述。说龙是祥瑞的,说龙是祸害的,说龙有无限神通的,说龙是供人斩杀的,说龙是专淫人间妇女的,只要你愿意费点时间,东鳞西爪,拼拼凑凑,哪种说法都可以凑出一两本书来,但是,所有建立在如此拼凑基础上的论证都是不可信的。

廖:围绕特定主题,找出同类材料,用归纳推理的方法得出相应的观点,这是学术写作的常用手法。如果这种常规写作不可信,你认为如何写作才是可信的呢?

施:这个世界根本就不存在放之四海而皆准的普遍规律,不存在能够超越时空的学术理论,自然科学尚且如此,人文社会科学就更不用说了。所有的规律,都只是特定条件下的有限规律。在这个条件下适用的规律,放到另一个条件下可能就会出错。用近十年来民俗学界的一个时髦用语,就是“语境中的民俗”.任何问题,都只能从特定的语境出发;任何结论,也只有在特定语境下成立。由于民俗学者的主要素材来源是田野作业,所以每当涉及到语境问题时,民俗学者往往首先强调田野作业中的语境。其实,文献资料中的语境问题一样重要。文献的语境既包括该文献的上下文,也包括该文献所涉及的社会背景、文化背景、地理背景、心理背景等各种制约因素。这一点,已经有许多学者从理论上做过详细论述。可是,一旦落实在具体操作中,许多学者并不知道如何处理文献的语境问题。

廖:对文献语境的关注,旨在将文献所描述的民俗生活还原到特定的时空环境之中。在学术写作中,一般表现为对引证文献的背景交待。套用一下新闻学术语,不外五个W一个H:When何时、Where何地、Who何人、What何事、Why何故、How怎么样。对于一则文献来说,这样做似乎也差不多了。可是,许多学者做文章时,虽然将材料的语境呈现出来了,却只是单纯地呈现了语境,自己都不知道这种语境的呈现有什么作用。我看过许多硕博士论文,开篇总是有很长的篇幅交待背景信息,比如村落的地理位置、人口构成、经济状况、社会结构等等,可是,大多数论文的背景信息是独立存在的,并没有与正文内容形成功能性互动。

施:你说的这种现象非常普遍。许多人以为,所谓语境,就是把对象的背景信息交待一下,交待完了就完了,根本不知道这种交待有什么功能。对于某一则文献来说,能做到五个W一个H的交待就很不错了。可是,对于一批分散的文献来说,如果各有不同的W不同的H,彼此完全不重合,事实上就等于泯灭了所有的W和所有的H,因为没有一则W或者H是有用的,你交待得再清楚,都是白费力气。举个具体的例子,在同一篇龙文化的引证文献中,这一则材料来自先秦文人,那一则材料来自清末艺人,或者这一则材料来自宫廷太监,那一则材料来自乡村妇女,虽然每则材料都有具体的背景交待,可是,把它们放在一起,能说明什么问题呢?牛头对马嘴,什么也说明不了。因为所有的材料都是根据学者预设观点的需要从大量文献中抽取出来的,它不是随机抽样,而是按图索骥。先确定了要引用哪一则材料,然后再确定应该交待这则材料的具体语境,这样的语境交待没有任何意义,就像领导先决定了要提拔某位干部,再向公众交待这位干部的个人信息,这些信息根本不会影响受提拔的现实,所以是没有任何意义的。而且在这种一带一的语境交待中,我们只看到了这一则材料和它的语境,我们没有看到同一语境下的其他材料,因此无法确定是否存在同一语境下的反面例证。

廖:你的意思是说,必须将材料和语境的关系颠倒过来,应该先确定该项研究的语境,然后呈现这一语境下的所有同类现象吗?你认为这样是可操作的吗?

施:理论上说,一、只有完整地呈现了同一语境下的所有同类现象,我们才能通过某一特定现象的出现频率,对该现象做出基于该语境的正确判断;二、只有基于同类语境,才能对这类语境中某一特定现象进行有效的比较研究,从而做出变迁规律的说明。所以说,语境最本质的功能,其实是制约现象(具体材料)在学术讨论中的适用范围。在论文的写作中,我们不应该将语境视为现象(具体材料)的支持者和辅助者,而应该视之为现象(具体材料)的监督者和制约者。当然,这只是一种学术理想,事实上很难严格执行,但我们必须朝着这个方向努力,至少必须树立这样一种理念,把它看做一个最基本的常识。

廖:能不能谈谈你是如何将之应用于学术写作的。

施:很遗憾,我也无法做到。大部分学术写作中,理想的材料都是不充分的,为了凑起文章,或者为了让文章好看,我也常常将一些无法证明为同类语境的材料凑在一起,虽然自己心里明白这种“旁征博引”是不可靠的,但为了“多快好省”地完成论文,有时就放松了对自己的严格要求。“传说中国”的系列文章,算是我朝着理想方向的一种努力吧。许多读者可能会觉得我的论文比较繁琐,一些与中心论点没有直接关系的间接材料也在论文中呈现出来了。但我认为这是必不可少的,也就是我前面所说的,尽可能完整地呈现同一语境下的所有同类现象。那些间接材料虽然并不直接用来佐证我的中心论点,但它们可以帮助读者更全面地了解那些直接材料在该语境下的出现频率,用以支撑直接材料的可信度,从而间接支撑起中心论点的可信度。举个例子说,有些龙学家认为自古以来,龙就是天子的图腾,最直接的证据就是,通过文献和考古可以证明,早在《诗经》时代,天子已经标龙旗,饰龙纹,用龙器。找出这样的例证,再辅以语境的说明并不难,当今电子信息时代,敲敲键盘就能找出一大堆。可是,这样的结论可靠吗?当然不可靠。因为你没有告诉我,除了天子,诸侯士大夫以及一般贵族是否也能标龙旗、饰龙纹、用龙器;你也没有告诉我,天子除了标龙旗,是否也标其他动物旗,除了饰龙纹,是否也饰其他动物纹,除了用龙器,是否还用凤器虎器牛器。也就是说,你没有把同一语境下的其他信息呈现给我,我不能相信你的结论。而我所努力做到的,是把同一语境下的同类现象都交待清楚,在一大堆的动物纹饰中,你可以从中清晰地看到龙纹在其中的地位变化。这就像我们看一个学生的成绩单,上学期平均95,下学期平均90,表面上看,这个学生退步了,可事实未必如此,我们只有把全班学生的各科成绩都列出来,才能判断这个学生哪科进步了哪科退步了。

廖:既然呈现给读者的信息要如此尽可能地全面,那么,需要作者提供的资料就成了无底洞,那你如何来控制写作的篇幅呢?

施:基于“普遍联系”的观点,只要我们顺籐摸瓜,每一个小问题都可以不断延伸,每一则材料都可以从不同的角度加以分析,若此洪水泛滥,必将漫无边际。为了控制篇幅,我们一定要将自己的研究对象限定在一个可操作的范围之内,设定一条严格的“边界”.边界之内,理应“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,理应将与话题相关的各个侧面的信息都尽量呈现出来;而在此边界之外的信息,不仅不必呈现,反而应该严格限制。在一个真正具有科学素养的学者眼中,“旁征博引”即使不是贬义词,也决不是一个褒义词。因为边界外的材料是我们按照预设观点的需要从各种五花八门的文献中摘引出来的,既没有完整呈现该材料语境中其他侧面的同类材料,也不能保证该材料语境与其他材料语境的“同类”性质,所以说,这样的材料信息是局部的、片面的,不能作为有效的论据使用。当然,这是理想化的状态,要严格做到非常困难。有时我也会习惯性地从边界外挪用一些相关信息来支撑自己的论点。比如在《龙的政治》一文中,我前面已经强调了“用相对均质的帝王对于龙的态度,来说明龙形象的历史变迁”,可是,后面又多次使用了王充《论衡》所提供的信息用以佐证自己的观点,严格地说,这样做是不合适的。理由很简单,既然引用了《论衡》中这个侧面的信息,为什么不引用《论衡》中与此相左的另一侧面的信息;既然用了《论衡》,为什么不用《搜神记》,不用《博异志》,不用《西游记》?从学理上说,我们若要使用一种材料,就应该将这种材料语境下的相关侧面都呈现给读者,至少应该明确说明这种材料的适用范围。正因为有这么多的条件限制,所以说一篇严格的学术文章其实只能讨论一个很小的问题。只有当这些互相关联的小问题都得到解决之后,才能将之作为进一步讨论的基础,进入更宏大或者更深入一点的话题。

廖:这样的要求是否过于苛刻?对我们编杂志的人来说,过于繁琐的资料堆砌,不仅给版面造成巨大压力,也影响读者的阅读。从作者、编者、读者三方面来说,都是一种沉重的负担。

施:学术研究和写作,本来就是最枯燥无趣的事,如果没有严格的学术规范,学术成果没有较高的可信度,这样的工作做了也是白做,还不如不做。既然做了,就应该尽最大的努力让研究成果信得过、立得住。即使限于发表篇幅,无法将这些信息全盘呈现给读者,至少也应该在幕后做好这份工作,然后将你的工作程序以及数据处理的结果知会读者,让读者对你的研究成果有个起码的信任。

廖:可以用你前面发表的几篇文章来举例说明一下吗?大家都谈谈自己学术写作的幕后工作,或者是一个有趣的话题。

施:《16-18世纪欧洲人理解的中国龙》基本上是按照这个设想做出来的。我在文章开头交待了:“笔者力所能及地搜集已经汉译的所有早期欧洲汉学典籍,以及尚未汉译但在汉学史上具有深远影响的英法文原典,然后,不做主观选择地全部列出每本书中涉及中国龙形象的文摘,力求用‘准统计学’的方式来垒砌本文的论据之塔。”我的工作流程是:第一,从网上搜索汉学书目,我在豆瓣网找到一份“海外汉学研究参考书目”,从中勾出了18世纪前的所有书目。第二,用这份书目做引子,在东京大学图书总馆的网页上查出它们的索书号,找到这些图书所在的书库和书架,再将书架上的同类图书一本一本地翻过去,找到有用的就搬回办公室。这种操作方法虽然笨拙,但东京大学各书库所藏的相关图书,大致能扫个七七八八。第三,从中挑出有用的著作,如果有中译本的,尽量找到中译本。第四,东京大学找不到的,再到东洋文库去找。第五,从网络下载电子图书。

廖:就算你一网打尽了东京大学和东洋文库的相关资料,以及汉译的全部早期欧洲汉学典籍,你如何能保证你找齐了这一时期的全部同类文献呢?

施:前面说的“全部同类文献”,只是一种理想状态,实际操作中,不可能,也不需要找齐全部同类文献。我们可以借助随机抽样的方式进入实际操作,只要样本数量足够大且有代表性,那么,通过对部分文献的使用即可实现对全体文献性质的有效判断。用我前面所说的资料搜集方法,基本上已经将较重要的早期汉学典籍都囊括进来了,这就够了。这里我得简单解释一下随机抽样中“整群抽样”的概念。首先,我们可以将18世纪以前的所有汉学原著当作一个集合,然后,我将那些自己没有能力阅读的德文、俄文、西班牙文、葡萄牙文书目剔出去,再分别依据该集合内其余书目在“Google books”上的被引频次,从高到低列出一份能被一篇论文篇幅所容纳的图书目录,这就是本文所交待的“具有深远影响的英法文汉学原典”,我们可以把这部分图书视作一个抽样单位--群。这个群就是一个完整的样本单位。这部分样本,再加上所有已经汉译的18世纪前的欧洲汉学典籍,合并其中不同语种重叠的部分,就构成了我所依据的全部样本。这个样本群,本质上也是一种随机抽样。该群所传达的信息,可以有效地代表所有欧洲早期汉学著作的中国观念。

廖:仅仅是选取材料,就要这么多讲究,对一般的学术写作来说,会不会太复杂了一点?

施:解释起来有点费事,但如果你真有了这种理念,操作起来并不复杂。这中间没有什么很费脑筋的事,全都是非常简单的体力活。接下来的工作,依旧是体力活。

廖:接下来的工作应该是对样本的具体操作了吧?我注意到你有一条注释中做了些说明:“本文所采用的图书,除少部分可以使用电子检索功能之外,大部分涉龙的文字系笔者逐行逐句阅读所摘取或翻译。但因个人目力有限,难免粗疏眼花,加上中译本也有译者漏译的可能,因此遗漏部分涉龙的文字在所难免,但此类遗漏决非‘选择性忽略',从统计学的角度来说,总体上无损于本文列表的统计意义。”

施:是的。这段话对于正文观点的论述并没有多少实质性意义,但为了防止有内行人读了原著之后,找出我遗漏的样本,指责我引用材料不完整,从而质疑本文论述的可靠性,所以专此说明,把它放在注释中,以防后患。这段文字的重心在于“非选择性忽略”,意思是说,即便遗漏部分样本,也是属于“随机遗漏”,与未被遗漏的样本是同质的,因而此类遗漏只是损失了一定的样本数量,而不会损害整体样本的有效性。总之,所有这些啰嗦的交待,都是为了强调本文所使用的材料(样本)的可靠性。

廖:人文学科,尤其是涉及观念形态的问题,是无法使用演绎推理进行论证的。我们通常使用的都是归纳推理,是从个别知识的前提推论一般知识的结论。你所谈论的其实就是一个用什么方法进行归纳才是“可信”或者有效的问题。我理解你说的整群抽样,应该是与逻辑学上的典型归纳推理相对应吧。我们知道,典型归纳推理是一种不完全归纳推理,因此也只能是一种或然性推理,其结论不具有必然性。那么,你又如何保证你的结论可信或者有效呢?

施:我不敢说我的结论“绝对可信”,我只能努力追求“更可信”.传统人文科学的研究,多数学者都是使用古典的列举式归纳,即全称归纳,这种归纳法表面上看起来古今中外旁征博引,好像很有说服力,事实上作为样本的事例,全都是研究者根据自己的主观设定从文献中精心挑选出来的,如此抽取的样本并不具有统计学意义上的代表性,其结论的有效性非常低。而我使用的是随机抽样,这在理论上是相对可靠的。虽然我也将样本群设定为“具有深远影响的英法文汉学原典”,但这个设定与我要讨论的话题“16-18世纪欧洲人理解的中国龙”没有直接的因果关系,不会对该话题的结论形成干扰,因此可以将这种设定结果视做有效的整群抽样。反之,如果我将样本群设定为“对中国持赞赏态度的汉学作品”或者“对中国持批判态度的汉学作品”,那就不一样了,这样的设定一定会对“16-18世纪欧洲人理解的中国龙”形成直接干扰。当然,我也可以将样本群设定为“影响不大的英法文汉学原典”,理论上来说,这个样本群的有效性与“具有深远影响的英法文汉学原典”样本群的有效性是一样的,都不会对该话题的结论形成干扰,可是,实际上我在图书馆很难找到这些“影响不大的英法文汉学原典”,现实中没有可操作性。所以,对样本群的选择,并没有特别的针对性,主要是基于现实条件的许可,哪条途径有利于操作,就走哪条途径。

廖:你说的样本群的确定,其实也是你前面提到的“边界”的划定吧?

施:是的。所谓“边界”,是一个通俗的说法。统计规律只适用于同类的随机事件,就像对美国总统候选人的民意调查一样,只有调查美国民意才是有效的,调查中国民意日本民意韩国民意都是无效的;同样,只有随机抽样才是有效的,只调查支持者或者只调查反对者都是无效的。所以说,统计规律的有效性包含两个基本条件,一是“同类事件”,二是“随机事件”.我所说的“边界”,既包括对于同类的限定,也包括对随机样本群的选定。

廖:《龙的政治》一文中,将资料来源限定在二十四史的“礼仪志”和“舆服志”,就是为了将样本限定在“同类事件”的范畴内吗?

施:是的。不仅统计分析必须基于同类事件,比较研究也必须基于同类事件。尤其是历史观念变迁的研究,我们只能用同类事件进行比较,才能画出它的变迁轨迹,得出相对可靠的结论。中国古代的龙观念过于复杂多样,所以,后代皇宫中的龙纹,只能和前代皇宫中的龙纹比,不能和前代龙王庙中的龙王塑像比,也不能和民间传说中的山水龙王比。许多龙学家一写起文章来,就各取所需要地将来自不同渠道,代表不同阶层的龙观念煮成一锅粥,粥是不能成型的。

廖:那么你所据以分析问题的样本的“同类”标准是什么?

施:龙形象话题是文化观念的问题,观念形态“类”的基础主要是基于观念主体的类别。龙形象的变迁,归根结底是人的观念的变化,把人的类别划分出来了,相应的样本类别也就大致划分出来了。以《龙的政治》为例,此文所采样本即官史“舆服志”的观念主体包含两个方面,一是行为主体--帝王,二是书写主体--史官。虽然许多野史笔记、民间传说也记录了帝王与龙的关系,但由于记录者身份不统一,我们无法对他们提供的材料做出“同类”的判断,所以我将目光集中在官修正史上。即使在官修正史中,与龙相关的事例也极其复杂,数量庞大,一篇文章无法承载整个二十四史龙观念变迁这么大的话题,于是,我将目光进一步缩小到帝王的舆服制度上,这是一个相对封闭的资料集合,在这个集合内可以较充分地进行比较研究,勾画龙纹在历代帝王生活中的变迁史。

廖:既然有关龙的资料如此庞大,那么所谓的“类”肯定也很多,你为什么选择这一类材料而不选择那一类材料,这中间有什么特别的考虑吗?

施:主要是考虑可操作性。理论上说,可以用来做变迁史研究的龙话题非常多,比如历代民间传说中龙形象的变迁、历代祭祀活动中龙形象的功能变迁、历代龙王庙建庙史、历代龙瑞与帝王态度,诸如此类,每一个话题都很有意思。可是,话题虽好,材料难找,而且就算找来了大量的材料,如果材料分布不均匀,时间不连贯,内容丰俭不一,支离破碎,种种问题都可能让比较研究陷入困境,需要仰赖作者的历史想像去弥补和填充,如此,可信度也就大大降低了。二十四史的材料好就好在记录对象相对稳定、写作体例相对稳定、记录者的身份和学识相对稳定,而且年代没有中断。内容具有稳定性、时间具有连续性。如此完整而统一的材料,在整个世界史上都是独一无二的,因而自然形成了一个相对封闭自足的“类比链”,没有比这更好、更方便的类比史料了。所以,我很自然就想到了要利用二十四史来做变迁史的研究。说到这里,我想再补充谈谈曾经有过的一个设想,本来我计划做一篇1949年以后的龙观念变迁史,由于这一时期的龙文化资料过于庞杂,很难归纳,我计划将1950-2000年的《人民日报》作为取样边界,采集其中所有涉及龙文化或者龙观念的文章。可是一进入具体操作,发现这条边界划得太宽,工作量太大了,所以我又将边界缩小到龙年的报纸上,即1952、1964、1976、1988、2000五年的报纸,可是这样一来,样本数量似乎又嫌不足了。于是,我再次将取样边界调整为北京《人民日报》《光明日报》和上海《文汇报》三大报五个龙年的报纸。这项工作进行了一段时间之后,因为自己的学术兴趣发生转移,未能将之继续下去。为了补足建国后龙文化史的叙述,只好改为利用《中国期刊全文数据库》,通过检索“龙图腾”的被引频次,对龙图腾的接受史做了一个非常简单的数据分析,写成一节“龙图腾在1980年代的勃兴”,将之归入到《龙与图腾的耦合》一文中。文章虽然没做成,但我认为这种思路和方法是可取的,因此说出来与朋友们分享。

廖:还是以《龙的政治》为例吧,既然你从取材上就已经将自己限定在一个窄小的范畴内,既没有关注到民间文化,也没有关注到精英文化,只是从皇宫那么一小块天地来看龙纹的变迁,甚至宫廷内部的口头传统你都没有涉及。据我所知,溥仪在《我的前半生》中就曾提及一些宫廷内部流传的龙传说,可是你都没有加以关注。从这么单一的材料中得出的结论,会不会过于片面?

施:当然存在片面性,但我认为这是目前最好的办法。首先,龙与帝王的关系是龙文化中最重要的矛盾关系,理清了这对主要矛盾,对于理解其他矛盾具有纲举目张的作用。其次,设定了严格样本边界的研究,其结果虽然具有片面性,但是更具可信性,我自认为比那些面面俱到却胡说八道的龙文化研究强得多。就如盲人摸象,我虽然只摸到了一条尾巴,可是,我会明确告诉读者我摸到的只是尾巴,我如实地向读者描述了一条实在的尾巴。至于为什么不使用溥仪提供的样本,是因为回忆录不属于官修正史,不在《龙的政治》所设定的样本边界之内,而且口头传统中的龙形象与舆服制度中的龙形象,是互为异质的材料,无法归入同一类别,因而不能作为比较研究的样本。事实上,我手头还有许多难得的文献资料,都没能在“传说中国”的写作中派上用场,尤其吴真博士和彭伟文博士为我搜集了许多港台和日本的学术资料,可是几乎全都没能用到写作中,很对不起她们的好意。资料虽然难得,可是,每篇文章所设定的样本边界都无情地限制了我对这些材料的使用。是我自己心目中的科学理念限制了我的取样自由。借用闻一多先生一句名言,学术研究是“戴着脚镣跳舞”,不过,这脚镣不是“别个诗人的脚镣”,是自己给自己戴上的脚镣。

廖:还有一个问题,在《龙与图腾的耦合》中,你的中心话题是“龙图腾”,可是,你却用了大量的笔墨去介绍那些与龙图腾关系不大的泛图腾研究,如果我是语文老师,我会判你中心不突出,行文啰嗦累赘。现在给你一个解释的机会。

施:这一点,要和《16-18世纪欧洲人理解的中国龙》结合起来看,在这篇文章中,我将每本书中所有涉及龙文化的文摘都罗列成表,通过对这些列表的简单分析,我们很容易就会发现,龙与皇帝的关系虽然不是龙与中国人的惟一关系,却是最重要的关系。借助这些图表,我们知道在早期欧洲人的眼中,龙就是中华帝国的皇帝纹章、至高无上的权力象征。如果我只是单项地列举欧洲人眼中龙与皇帝的关系数据,龙学者们就可以举出大量与帝王无关的有关龙象、龙脉、龙王、龙舟的个案来反驳我,指责我以偏概全。所以,我自己主动将同一语境下的正反面信息全都呈现出来,先将反驳者的嘴堵上,然后让读者通过统计数据来做出和我一致的判断。这个判断是我进一步论述的前提,我必须先将这个前提夯实了,才能让读者相信我后面的其他论述。同样的道理,在《龙与图腾的耦合》中,我不惜在“图腾主义的泛滥”,以及“被忽视的龙图腾”等问题上花费大量笔墨,逐一介绍诸多图腾学者各不相同的图腾学成果,指出龙图腾在这些学者笔下的图腾家族中,分别排在什么位置,占据什么地位。目的是为了向读者呈现1930-1940年代抗日救亡语境下中国图腾学的整体面貌,说明龙图腾并不是当时图腾学界的主要选择对象,以破除读者心目中的“龙迷信”。

廖:在《龙与图腾的耦合》中,虽然你已经列举了大量的一手文献,但是,当时关于图腾主义的论述似乎远不止你所列举的样本,比如,凌纯声、马学良、杨堃、陈志良等人都有过图腾主义的介绍和相关研究,可是在你的论文中并没有提及他们的研究成果。请问你如何保证样本的可靠性?

施:这是我论文交待不够的地方。因为这篇论文的中心是围绕着龙图腾来写作的,所以,我只梳理了学者们对汉族图腾的讨论,这种讨论主要集中在历史学者的上古史研究当中。你提及的这些基本都是人类学家,当时他们多以西南地区为依托,采用实地调查与文献考证相结合的方式展开研究,成果虽然很丰硕,但由于蛙、槃瓠等西南少数民族图腾与所谓的汉族龙图腾并没有构成直接竞争关系,为了节省篇幅起见,我将这部分内容排斥在这篇文章的样本边界之外。关于1930年代的图腾研究,我的数据来源主要有四:东京大学图书馆、中国社会科学院图书馆、新浪网爱问频道共享资料(这里的资料非常多,几乎相当于一个中型图书馆,可以免费下载,顺便在此向朋友们推荐使用)、超星网读书频道(可以免费在线阅读)。我基本上将这四个书库所藏1930年代的上古史资料都搜罗了一遍。具体程序是:一、先将图书馆能找到的有关纸本图书读完,根据这些著述在头脑中形成的印象,拟出一份简单的写作提纲,然后将相关材料分门别类地镶入写作提纲。二、图书馆没有的图书,从网上搜罗下载、阅读,一边读,一边调整提纲,并将相关资料镶入提纲。三、围绕阅读过程中形成的观点,对已经镶入提纲的材料进行解读。四、从期刊网下载其他学者的相关文章,与同行展开对话。五、补充部分参考资料,收官。其实写作进行到第三部分的时候,论文的基本雏形已经形成,这时,如果发现即使增加新的材料也不会影响文章的主要观点和结构了,那么,大致可以判断既有的样本数量已经达到饱和,具有了较高的可靠性。反之,如果增加新的材料还能继续动摇文章的主要观点,那就说明样本数量还远远不够,基于现有样本的结论是不可靠的。理论上说,当然是样本数越大越好,但在实际操作中,够用就行。

廖:你的每篇文章看起来都是长篇大论,而且还有那么多“可信度”的讲究,但听你讲述写作过程,似乎并不复杂。

施:一点也不复杂,真正干起来,全是体力活,关键是舍得花时间泡图书馆。我前面提到的类别划分、样本边界、随机抽样等等,都只是一些从事学术研究必须掌握的基本理念,并不需要很复杂的操作程序,更没有什么复杂的操作技巧。恰恰相反,在各种可供选择的研究进路中,这种理念会促使你利用既有条件,有目的地选择最便利、最简单的操作方案。剩下的工作主要就是找材料,这全是体力活。东京大学几个院部书库的管理员,无人不识我这个从来不开口(我不会说日语),天天去搬书的中国人。综合书库的管理员还连续两天抓到我在书库偷拍资料,后来每次我进库时他们都会检查我是否携带相机。写《16-18世纪欧洲人理解的中国龙》的时候,每天在办公室坐十几个小时,连续两个月下来,眼睛里的血丝都连成块了。常规研究其实并不需要多高的智商,但一定要有充足的时间、旺盛的精力、能连续作战的体力。对于一个负责任的学者来说,最关键的工作是花力气找材料,材料是第一位的,有了可靠的材料,问题和结果很容易就会自然呈现。傅斯年就曾反复向属下强调一个原则:有新材料才有新问题,有了新问题必须要找解决问题的方法;为了解决新问题必须再找新材料,新材料又生新问题,如此连环不绝,才有现代科学的发生。

廖:“传说中国”系列尚未结束,你为龙形象的话题付出了许多辛苦的努力,相信你的工作一定会有一个令人满意的结果。

施:就我目前的条件和能力来说,我也只能做到这一步了。这份工作其实并不是我所擅长和胜任的。我原本只想做一篇文章,说说龙这个符号在19世纪末20世纪初如何由帝王的权力象征转化成了民族国家的象征符号,可是一旦钻进书山文海中,就知道一篇文章根本没法说清楚,一步步就陷进去了,结果弄出一堆又枯又长的文章。这个话题涉及太多的外文资料,而我的外语水平本来就不太好,所以特别害怕译错了被人笑话,每个地方都小心翼翼,特别累。如果不是吴真博士和彭伟文博士帮着挑选、阅读和校核外语文献,我根本完成不了这个课题。早期的汉学著作,多数都是用拉丁文、意大利文、法文发表的,所以更加伤人,至于其他语种的文献,因为没人能帮助我阅读,只能放弃。最近这两年,Google books将大量18世纪以前的欧洲图书资料都挂到了互联网上,可以供读者全文下载,有些图书还能进行关键词的在线“书内搜索”.最近还有消息说:“大英图书馆与Google签订了一项里程碑式的协议,有史以来第一次,使其所拥有的全世界最丰富的藏书可以在互联网上被搜索和下载。”这一天也许真的不会太远。当今世界,不学习不掌握不使用电子资源,想做好学问已经是不可能的事了。“传说中国”所讨论的这几个话题,所用到的资料还非常有限,可以预期很快就会有更多更好的资料出现在各类互联网上。将来只要有个具备基本科学素养,外语水平比较好的学者愿意重启这个话题,就一定能做得比我好得多。有时候一想到自己辛辛苦苦在图书馆办公室熬了两年才熬出来的这点东西,后人只要坐在家里倒腾倒腾电子资源就能把你的成果扫进学术垃圾堆,心里感觉挺凄凉的。学术研究是一种自戴脚镣的体力活,也是一份长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上的痛苦职业。

来源:《民族艺术》2011年第4期。

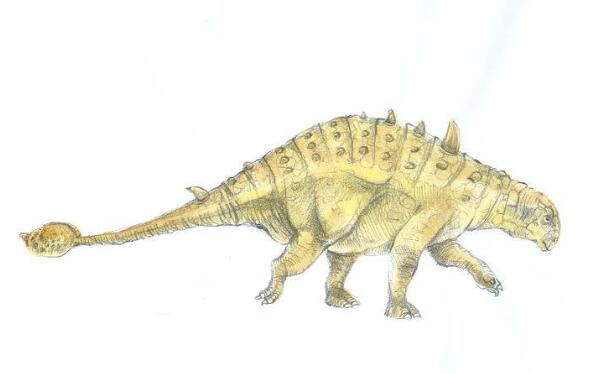

山西龙:中国山西小型恐龙(体长3.5米/生活在早白垩世)

在关于恐龙的10个世界之最中,我们认识了十种非常特殊的恐龙,它们虽然有名,但感觉距离我们很远。其实,真想了解恐龙,我们身边就有,它就是山西龙,一种6500万年前,生活在中国山西这一地方的恐龙。山西龙基本资料体型:山西龙是一种亚洲小型恐龙,它体长3.5米,在已知774种恐龙中排第444位,生活在距今1亿年-6500万年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 01:24:450001河南出现西汉古墓 里面埋葬的都是精品(精品文物)

墓穴里埋葬的是西汉时期的皇室。河南作为平原地区,是我国的文化发源地之一,在这里自然是有着很强的文化历史底蕴,在过去的这些年,我国考古队是发现了不少的古墓。比如在1992年,当时有一个河南地区的采石场正在进行爆破的时候,一下子炸出来一个黝黑的洞穴,采石场的老板不知道怎么回事只能够报告给了一些当地部门,最后是被当地的博物馆给接手,这有可能是一个古墓。西汉古墓我要新鲜事2023-03-14 23:07:410001白天买只麻袋,晚上就去盗河南博物馆差点被捉,再盗得手了

河南博物馆被盗案本文作者倪方六盗博物馆——这是绝不可以有的念头。但在梦想快速“发家致富”的1990年代前后,全国还真的发生了不少博物馆被盗案。在前面“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我说了屈原纪念馆9件文物被盗的事(见《觉得盗墓累人还要本钱,拉好友直接盗博物馆,惊动公安部》、《盗贼破窗爬入湖北屈原纪念馆,撬开展柜盗走9件重要文物》诸文),这伙盗贼胆子很大,也十分狡猾,但最后还是让警方逮到了。我要新鲜事2023-05-26 22:25:210000中亚厚头龙科恐龙:费尔干纳头龙 化石仅几颗牙齿

费尔干纳头龙目前的种属还是谜题,因为仅仅只在吉尔吉斯斯坦出土了一些牙齿化石,所以最初原本是判断它可能属于一种厚头龙科恐龙,并且认为它是其中最原始的恐龙种属之一,诞生于1.2亿年前的侏罗纪中期,但是之后又遭到质疑。费尔干纳头龙的化石研究我要新鲜事2023-05-08 13:53:320000