清明祭墓风俗溯源:至2023年刚好1300年,清明为什么要上坟?

清明上坟与禁火

本文作者 倪方六

清明,是二十四节气中的第5个节气,时间点在阳历每年4月4日-6日间。

2023年的清明是4月5日。

清明上坟

清明上坟

扫墓,是清明节最重要的内容,古人称为“祭墓”。为什么要在清明节祭墓?这风俗产生的原因颇为复杂,并不单一。

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来说这内容。

早期人们并不祭墓, “墓”音同“没”,意思是没有了,下葬是不留坟头的,即孔子所谓: “吾闻之,古也墓而不坟。”在儒家推崇的“事死如侍生”观念被社会广泛接受后,厚葬之风兴起,祭墓风俗也出现了。

下葬

下葬

从《孟子·离娄下》记载的一则“墦间乞食”故事来看,祭墓风俗在战国时期已很流行,时齐国有一丈夫,便背着妻妾去吃祭墓食物。但是此时的祭墓活动,并一定要在清明节进行,能成为节日风俗,应该与古老的“上巳节”有关。

上巳节,是先秦人的重要节日。

上巳风俗图

上巳风俗图

《诗经·郑风》那首有名的《溱洧》诗,描写的就是先秦青年男女在野外过上巳节的情形。就此,《韩诗注》称: “谓今三月桃花水下,以招魂续魄,祓除岁秽……三月上巳之辰,此两水之上招魂续魄,拂除不祥。”

可见上巳节除了基本的“春游踏青”内容外,还有“招魂续魄”和“祓除岁秽”两个活动主题。

招魂幡

招魂幡

在秦汉以后,上巳节开始被冷落了, 与其时序节点相近的“寒食节”和“清明节”活跃起来,原本上巳节的内容,分别被转移到了寒食节和清明节里。

上巳节原本活动主题形式也发生了变异,其中的“招魂续魄”,成祭墓活动。

这么说的根据在哪?在至今流行的祭墓形式中,可以找到答案。

荒郊老坟

荒郊老坟

祭墓又称“野祭”,民间俗称“扫墓”或“上坟”。清顾禄《清嘉录》卷三“纸锭”条称,苏州人祭墓, “皆焚化纸锭……其有挂于墓者,则彩笺翦长缕,俗呼挂钱,亦曰挂墓。”

这种“挂墓”,就是将成白纸做的冥钱串起来,挂在杆子上,插在墓地,这一形式的本意就是“招魂续魄”。

民间旧传,不过清明节,这挂钱是不能动的,因为亡魂还没有来取。

墓上挂钱

墓上挂钱

在唐开元二十年(公元732年)以前,何时进行祭墓并不统一,有的仍在上巳节的三月三进行,也有的在寒食节进行,还有在春分日进行。

唐开元二十年之后,祭墓统一定在寒食节,这也是现代清明节上坟的开始。

据《旧唐书》,开元二十年四月十九日,唐玄宗李隆基下了一道敕令: “寒食上墓,《礼经》无文。近代相传,浸以成俗。士庶既不庙享,何以用展孝恩?宜许上墓,同拜扫礼。”并将寒食节祭墓, “编入五礼,永为常式。”

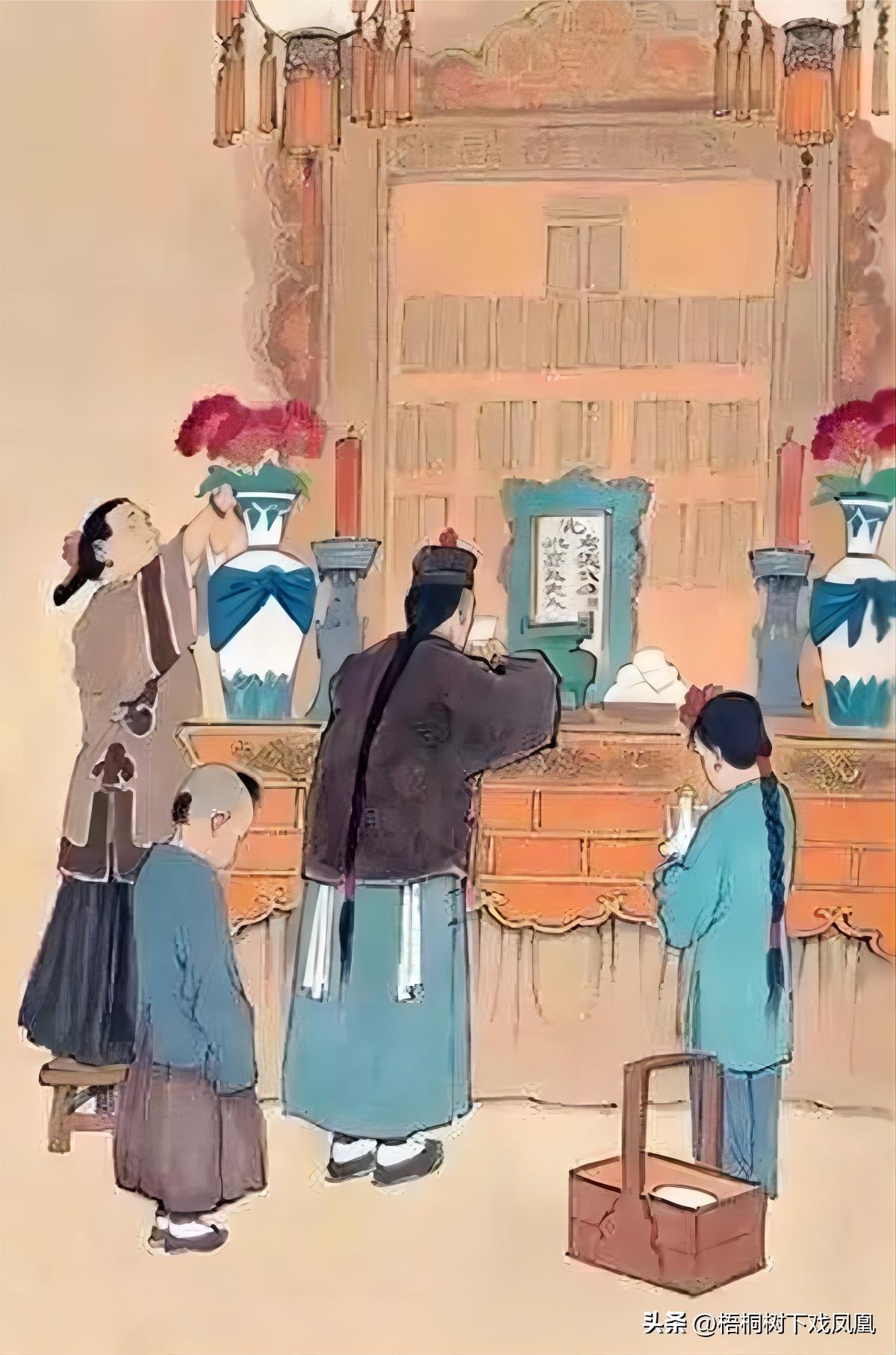

祭墓

祭墓

就这样,祭墓被官方用红头文件定在原本以禁火为主题的寒食节里。

寒食节从冬至后第105天开始(也有从第104天开始),时间两到三天,紧随就是清明节。

从实际活动看,寒食祭墓并不一定就在寒食节进行,清明节前后均可,有的地方是“前三后四”,有的地方是“前后十天”。还有行“一月祭”,也就是说,在清明节前后的一个月内都可以上坟祭墓。

虽然祭墓日子可变,但在唐宋时一般不能在清明节这天上坟祭墓,只有死亡未逾三年的新坟,或是孤魂野鬼,才在清明节祭墓。

宋孟元老《东京梦华录》即称: “寒食第三日,即清明节矣。凡新坟,皆用此日拜扫。”

那么,祭墓后来怎么又安排在清明节了?

这是因为寒食节的消亡,或者是寒食节与清明节合二为一的结果。 明朝以后,不举火、吃冷食的寒食节渐渐没人愿意过了,但祭墓不能少,于是合并进了清明节—— “寒食祭墓”之俗遂成“清明扫墓”。

不只祭墓成了清明节内容,以往上巳节和寒食节的的内容,都被整合到了清胆节:扫墓、禁火、插柳、踏青、荡秋千、蹴鞠、放风筝……

除了祭墓,在古代清明节俗中,还有一个重要的活动,叫“改火”,这一如今不再流行的节俗,曾给古人的生产和生活带来了很大的影响,现代人有必要知道一些。

古人为什么要在清明节“改火”?

所谓“改火”,就是重新点燃火种,又称“出火”、“新火”、“新烟”等。这一民俗活动与寒食节的“禁火”有直接关系,而寒食节是怎么来的,就是因为禁火风俗的存在。

《荆楚岁时记》称: “去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食。禁火三日。”

禁火又称“断火”或“内火”,从冬至后第105天开始,到清明节那天结束。其风俗在先秦时已存在。

据《周礼·秋官》 “司烜氏”条,司烜氏是周王家分管火源,管理火种的官员, “中(仲)春,以木铎修火,禁于国中。”意思是,这就是说,在仲春时节,司烜氏要管理好火源,敲着木铎,提醒人们现在是禁火时间。

寒食节

寒食节

周王这个禁火制度,就是后来寒食节形成的起因。

在禁火期间,不能生火做饭,只能食用之前已做好的食物,家家吃凉饭冷菜,确是“寒食节”。

寒食节禁火的原因,有一种说法是源于春秋时晋人介子推被焚一事。其实这是附会,西周时已有禁火之制。据天文学家、原中国科学院研究员陈久金的研究,古代寒食节“禁火”和清明节“改火”,与古人对二十八星宿中的“大火”星崇拜有关。

天蝎座火星

天蝎座火星

大火星,又称大辰星,即商星,是天蝎座中最亮的一颗,与猎户座的参星相对,此起彼落,有“参商不相见”一说。夏历三月份参星落下,商星就要出来,即所谓“火出”,《左传·昭公十七年》称: “火出,于夏为三月”,从三月至九月都能看到大火星。

古人常以大火在天空中的位置,来安排农事,为此专门设有观察大火星位置的官员,谓之“火正”。

大火星的出现正是家事上开始栽种的时候,由于对大火星的崇拜,迷信的古人想到了禁“人间烟火”来媚之,以示虔诚。

一直到唐朝,寒食节禁火都被严格执行,以免冒犯大火星神。唐诗人沈佺期《寒食》诗称, “普天皆灭焰,匝地尽藏烟”,说的就是这么回事情。当时官府还安排专人下去检查,将鸡毛插进灶灰中,如果鸡毛焦了,说明这家生火了,户主要被严惩。

寒食节一过,到了清明节就开始改火了。

改火往往要举行仪式,很讲究。唐宋时,皇帝会命人钻木取火,将新火种分赐给臣僚。唐佚名《辇下岁时记》 “钻火”条便称: “至清明上食,内园官小儿于殿前钻火。”

很遗憾,改火风俗的消失,,好在,清明节尚在,现在还可以享受一天的“上坟假”。

日享一书《河姆渡》——日出种稻谷,夜来居干栏

今日一则“最早的宁波”刷了屏,说是余姚井头山遗址横空出世,把宁波历史上推1000年,宁波历史已达八千年。那么这上推1000年是和谁比?之前最早的宁波又是谁?想必它的大名早已响遍大江南北,因为大小我们的历史书将其与西安的半坡遗址相提并论,讲述中国北旱南水的农业格局,这就是鼎鼎大名曾入选《二十世纪中国百项考古大发现》的河姆渡遗址。我要新鲜事2023-06-01 01:39:260000聚焦中华文明起源与形成 第三届“中国考古·郑州论坛”召开

5月12日,由中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古学会、郑州中华之源与嵩山文明研究会主办,中国考古学会新石器考古专业委员会、中国考古学会夏商考古专业委员会、郑州嵩山文明研究院承办,河南省文物考古研究院、郑州市文物考古研究院协办的第三届“中国考古·郑州论坛”在河南省郑州市召开。我要新鲜事2023-05-22 12:45:000000新时代百项考古新发现丨陕西神木石峁遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 00:24:340000海王龙:远古大型海洋生物(长17米/尾巴占到一半长)

海王龙是一种沧龙类动物,属于有鳞目下的远古爬行动物,和大多数恐龙生活于同一时代,诞生于白垩纪末期,与现代的蛇或者蜥蜴有着亲缘关系,外形和蛇颈龙、滑齿龙等类似,是当时体型最大的沧龙类动物,体长可达14-17米。海王龙的体型我要新鲜事2023-05-10 11:15:130000「考古词条」新石器时代 · 客省庄遗址

我要新鲜事2023-05-28 14:15:210000