被盗墓中挖出罕见棺板,上绘二男一女行为奔放,专家解读有想象力

最重要的文物是棺材板

本文作者 倪方六

可以说,盗墓者在中国境内无处不在,有墓的地方总少不了他们的身影。

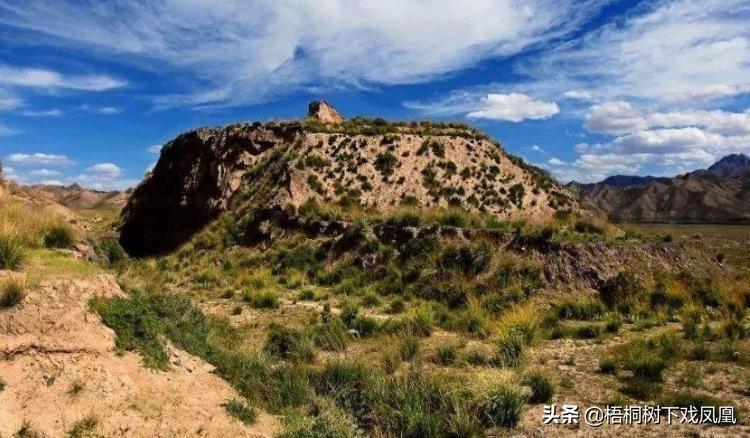

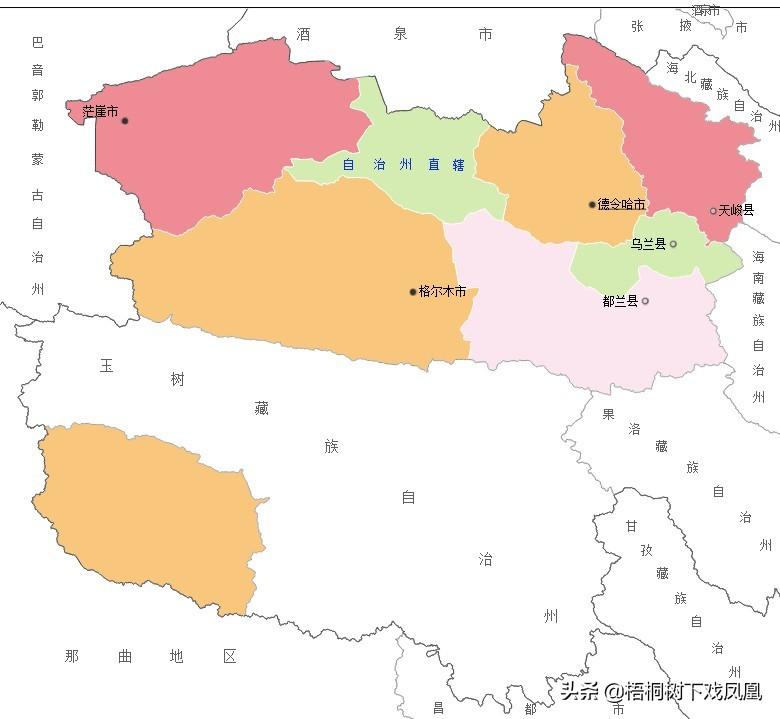

青海,是中国西北内陆省份,与盗墓高发的中原地区相比,当地的盗墓活动少有人关注,但是这并不能说青海的盗墓现象不严重。海西蒙古族藏族自治州境内盗墓活动便非常活跃,畅销盗墓小说《鬼吹灯》中“九层妖楼”原型墓——血渭一号大墓便位于海西都兰热水境内,已发现大小200余座古墓,全都被盗墓者挖过了(有关血渭一号大墓被盗墓情况(详见《<鬼吹灯>原型墓地上的真实盗墓场景:找来专业盗墓者,两夜得手》诸文)。

血渭大墓

血渭大墓

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说一起曾因盗墓引起的特殊考古发现。

2002年8月初,青海省海西州德令哈市郭里木乡境内又发生了一盗墓事件,一名乡村义务文物保护员发现后,向上级文物部门报告。

海西州民族博物馆接到报告后,派了两位考古人员前去调查。

被盗现场距德令哈市约30公里,位于巴音河南岸的夏塔图草场,这里有不少古墓,有的尚存封土。

青海地图

青海地图

被盗的墓有2座,尚存高约1.5米的封土,封土旁可以看到很大的盗洞,直达墓室。

两座墓葬均为木椁基,考古人员顺着盗洞,看到墓内有两块完整的棺材板,上面有彩绘图案。

此墓不一般!

海西州民族博物馆将调查情况汇报给青海省文物考古研究所。经主管部门批准,青海省文物考古研究所和海西州民族博物馆,一块对两座被盗墓葬进行了抢救性考古发掘。

发掘时,将两座墓分别编为一号墓(郭M1)和二号墓(郭M2)。

两座墓葬均为长方形单室竖穴土坑,均带有长方形斜坡墓道。

一号墓为木椁墓,二号墓无椁,但用柏木封顶;一号墓为男女合葬,二墓号为迁葬墓。

青海境内吐蕃时期墓葬发掘

青海境内吐蕃时期墓葬发掘

青海境内吐蕃时期墓葬发掘

青海境内吐蕃时期墓葬发掘

虽然被盗,但两座墓仍出土了一些随葬品。

一号墓出土了大量的丝织品,种类有锦、绩、罗、印花绢等;另有木碗、木鸟、木马鞍等。二号墓中出土了丝绸残片、木鸟、木马鞍和漆矢服等;木马鞍很讲究,装饰有银质镀金饰片以及兽面、鹿等动物形象,较为少见。

依据随葬品和棺身彩绘内容,考古人员推断两座墓均为吐蕃时期(公元633-842年)墓葬,具体年代应在公元8世纪末。

古墓壁画

古墓壁画

墓主有一定身份,但对墓主的种族定性有争议。考古人员倾向是吐蕃人,但有学者认为是吐谷浑人,还有学者称是苏毗人。

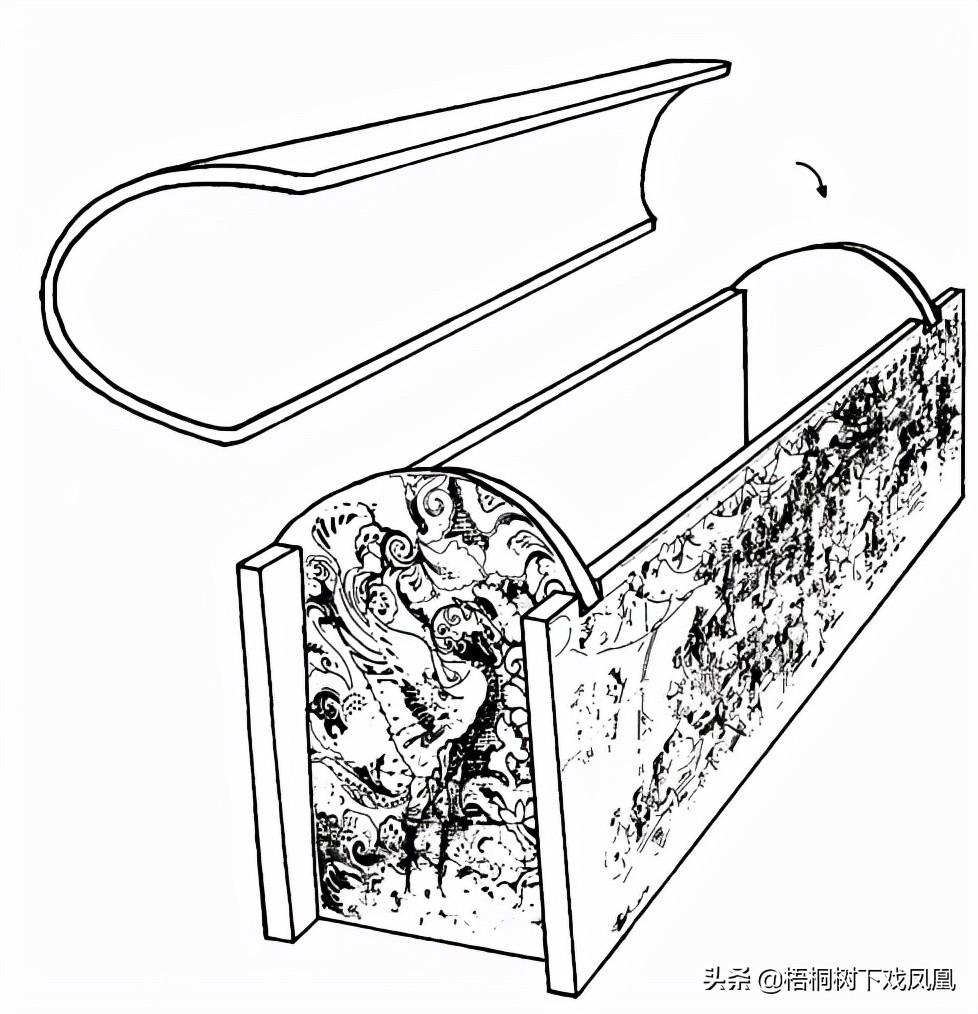

这次发掘最大的收获,并不是随葬品,而是棺材板。

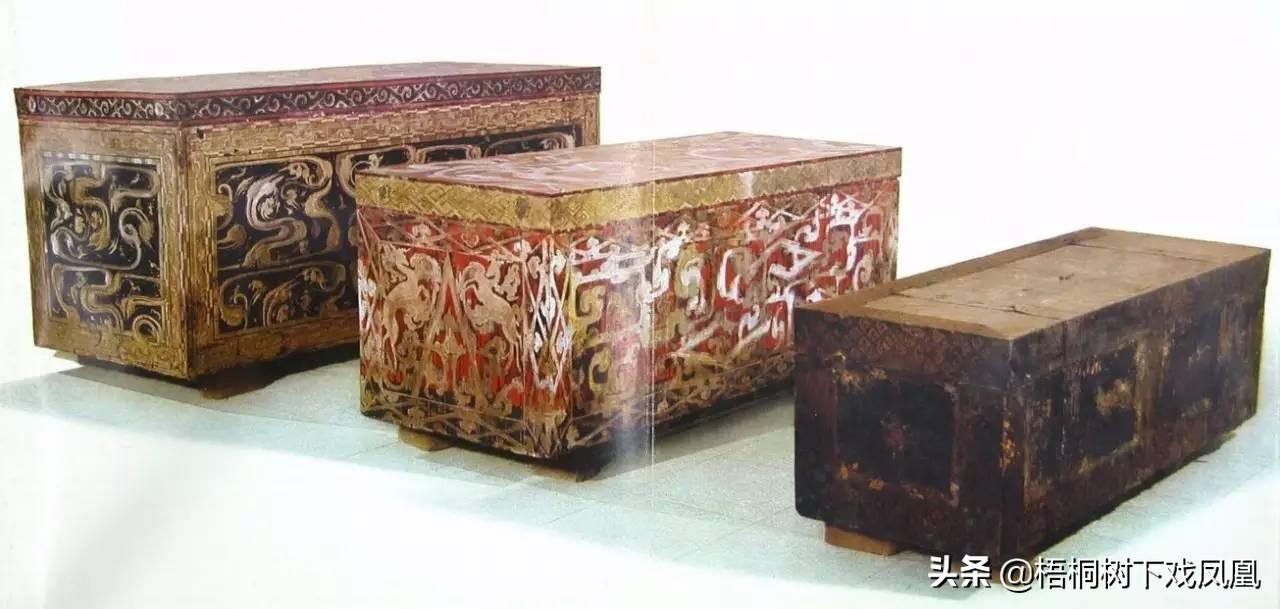

两座墓出土了3具木棺,棺材的四面均有彩绘。在都兰热水河南岸第三号墓中出曾出土过类似的彩绘木棺,但并没有引起注意,直到这两座墓发现彩棺后,学术圈才重视起来。

棺材板两边侧板为长板、两端的档头为短板。两边侧板左高(高帮)右低(矮帮),两端开凿有下凹的小槽,嵌入档头。

组装好后,为了整体加固棺材,又在侧板端头榫卯结构处打入铁钉。

郭里木一号墓彩棺复原图

郭里木一号墓彩棺复原图

两座墓棺板画彩绘内容差不多,但二号墓棺板画面比一号墓要小,画面受损情况也比一号严重,多处漫漶不清。

这种彩绘或刻在棺材板上的画,称为“棺板画”,其俗非常悠久,中原地区春秋时期即已流行。

马王堆汉墓出土西汉彩棺

马王堆汉墓出土西汉彩棺

但是在西部少数民族的墓葬中发现棺板画,并不多见。

郭里木墓葬发现的棺板画,场面宏大、内容丰富、情节生动、人物众多。学术界给予极高的评价:“其内涵之丰富,画法之细腻,构图之奇特,在柴达木盆地乃至中国西部恐怕绝无仅有。”

“绝无仅有”,虽然看起来有点夸张,却是事实。

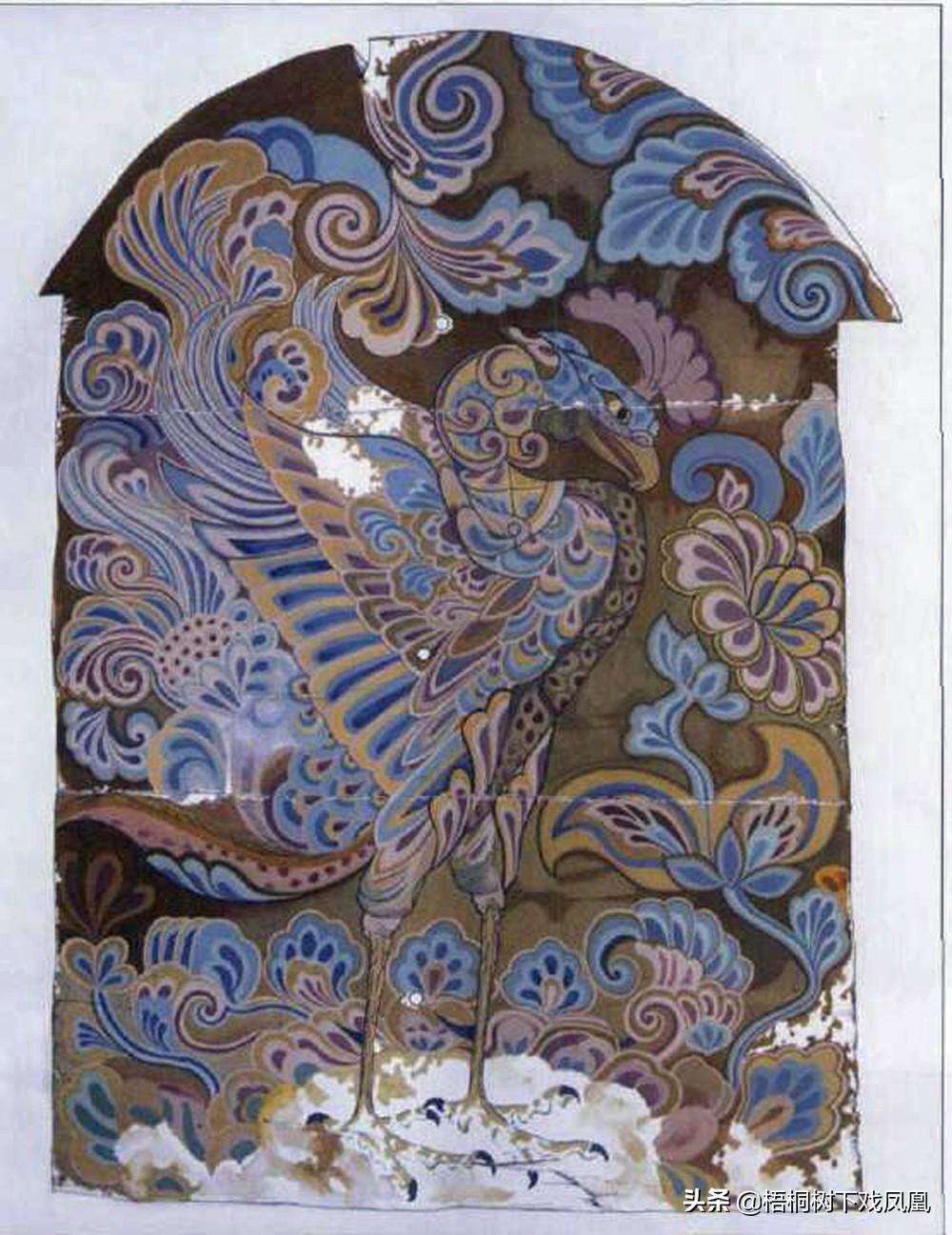

朱雀图(摹绘)

朱雀图(摹绘)

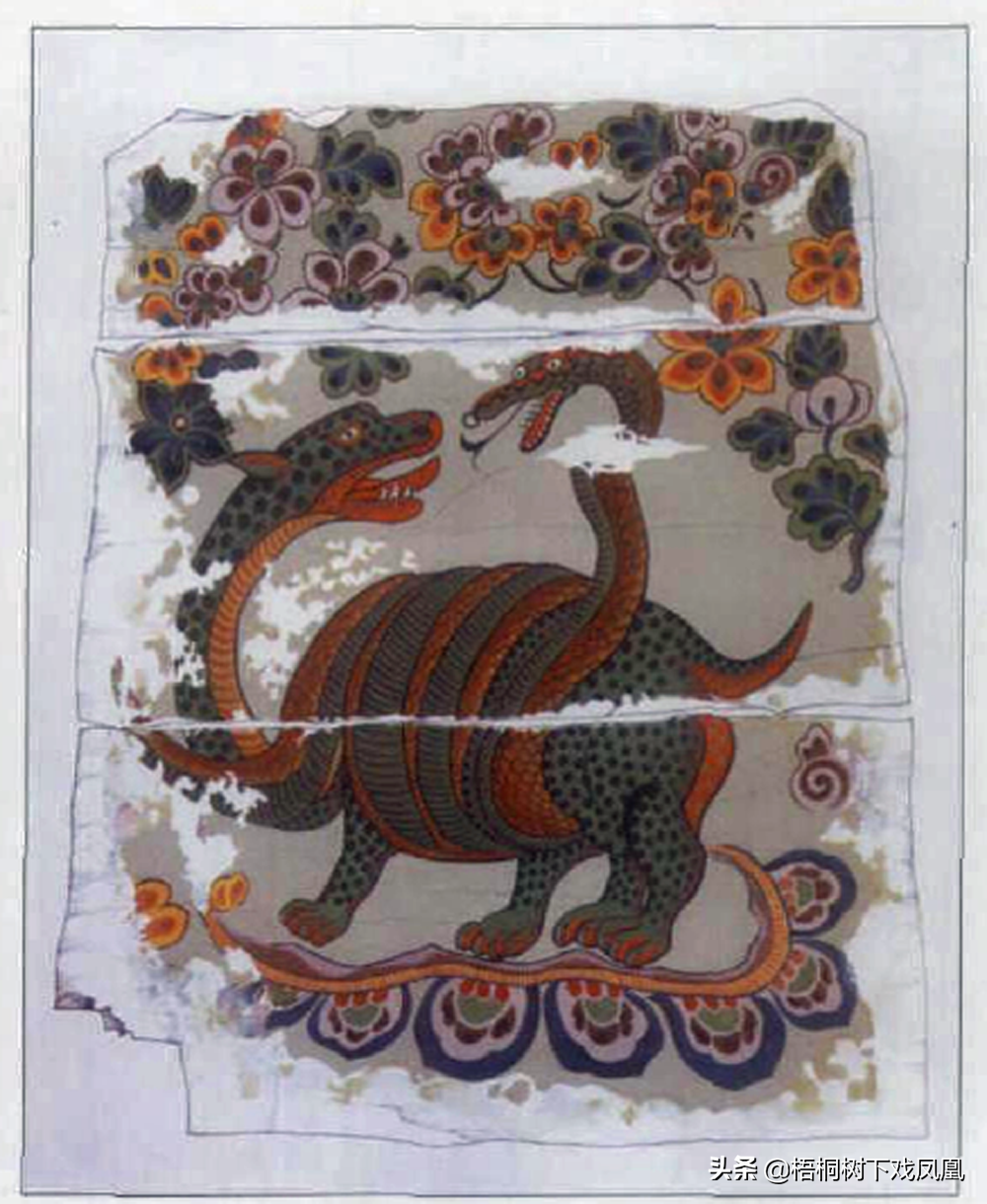

玄武图(摹绘)

玄武图(摹绘)

一号墓棺材的前后档板都有彩绘,前朱雀,后玄武。但引起考古专家注意的,是左右两侧面的棺板画。

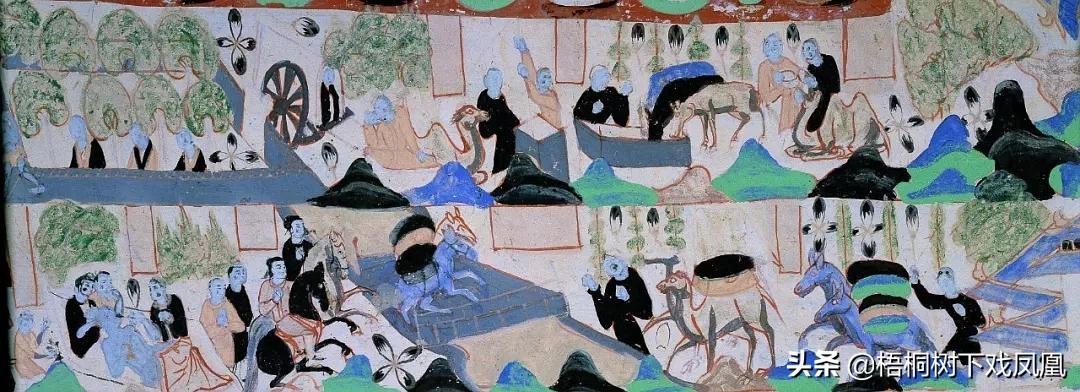

一号墓棺左右两侧所绘内容,分别是不同内容的主题活动,但构图和叙事方式完全一样:通幅画面可分为上、中、下3层,上层通常是远山景、树木,下面便是具体内容。

采用分段式构图,用不同的小主题构成场面宏大、内容丰富的大主题:

左侧棺板画可以称为《欢乐总图》,由狩猎图、商旅图、宴饮图、帐居图、男女双身图、射牛图等构成,是人间世俗生活的写实场景。

左侧棺板画(摹绘)

左侧棺板画(摹绘)

左则棺板画(原图)

左则棺板画(原图)

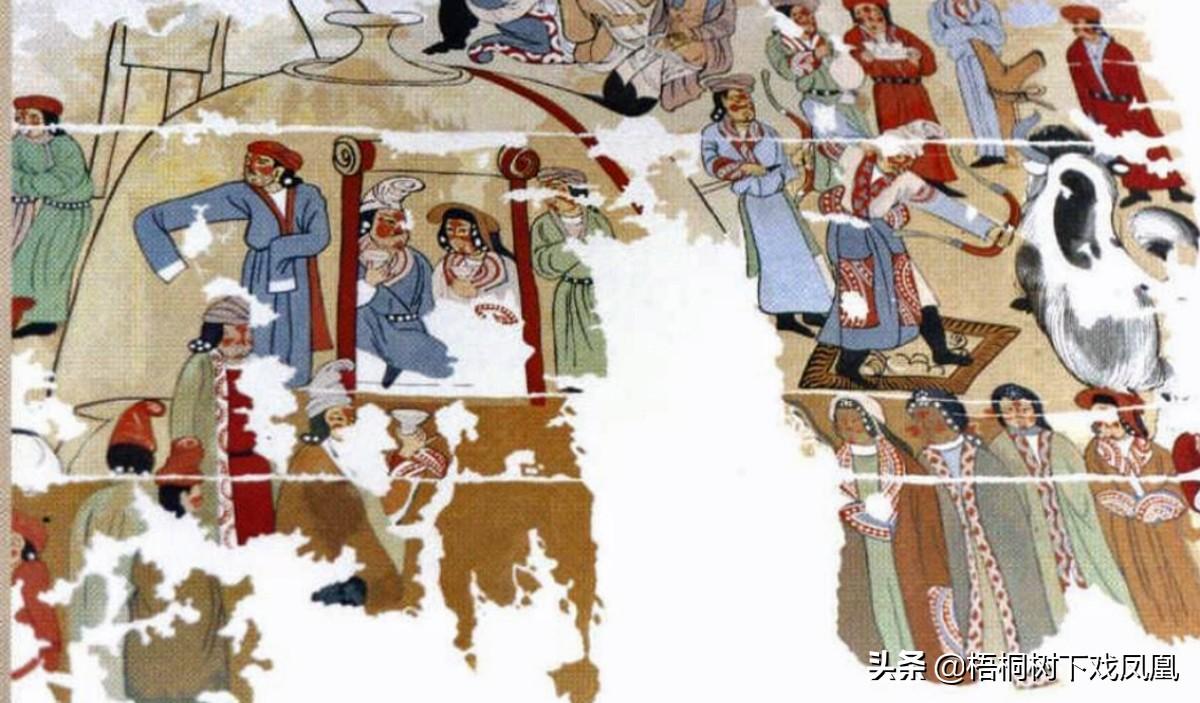

右侧棺板画可以称为《葬礼总图》,分别是哭丧图、射祭图、迎宾图、献祭图、宴饮图……真实地再现了一位贵族的葬礼全过程。

右侧棺板画(摹绘)

右侧棺板画(摹绘)

右侧棺板画(原图)

右侧棺板画(原图)

对左右两侧棺板画内容和主题的解读,学术界称呼和看法并不统一,至今没有定论。

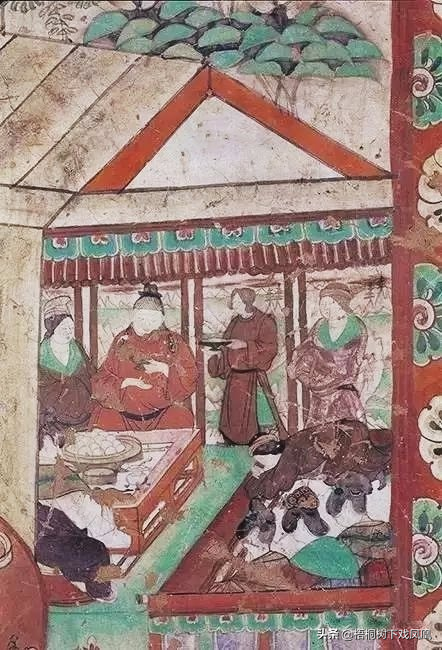

以左侧棺板画中的“宴饮图”来说,其是全画的中心和看点,有学者将之与帐居图合称为“拂庐宴饮”:

在图的中心,绘有前后相连的二顶帐篷。这种帐篷顶部开有喇叭形的圆孔,吐蕃人称作“拂庐”。也有学者认为,这种帐篷是“穹庐”,即俗称的“蒙古包”。

帐门入口左右各站一人迎接客人。门帘卷起,可见帐内一对夫妇举杯对饮。男子头戴虚帽,着翻领长袍;女子戴巾佩珠,穿翻领衣。

左侧棺板画(局部)

左侧棺板画(局部)

帐外是摆开的酒席,饮酒者或坐或立,姿态各异。底边有人似喝醉了,转身吐酒;一人仰面吹号角,奏乐助兴。

宴席的右侧站着一组穿着长袍的女子。

虽然画面残缺,但仍可看出是一次大型Patry(集会),Patry的组织者应该是坐在帐内对饮的夫妇。

当然,这样的场景也可能是一场婚庆活动,帐内对饮是一对新婚夫妇,所以有的学者称这幅棺板画为“天堂喜宴”,非常有戏。

左侧棺板画帐内对饮夫妇(局部)

左侧棺板画帐内对饮夫妇(局部)

但最好看的戏,在场外!

在宴饮帐篷外上方,人们不注意的地方,绘有二男一女,其中,一男一女面对面搂抱在一起,旁边跪坐一男,手摸下体,望着他们——画面人物行为和举动太奔放了,惊世骇俗!

对这样的画面,仁者见仁,智者见智,俗人见俗,当时各路专家、学者纷纷给予不同的解读。

考虑到图片对未成年读者可能有不好影响,这里不再公开局部大图,仅举出三位权威专家研究论文中的观点,供网友参考,看看专家的想象力如何:

左侧棺板画(局部,摹绘)

左侧棺板画(局部,摹绘)

一曰“云雨巫山未断肠图”。

解读:一对青年男女在野外做爱,巫山云深、高唐雨急的氛围弥漫于画面。紧挨二人的脚后跪坐着一位老人,在专注地观看着一对沐浴在爱河中的年轻人。(青海省博物馆原文博研究馆员柳春诚等人论文:《郭里木棺板画初展吐谷浑生活》)

柳春诚推测,此场景与吐谷浑人生殖崇拜习俗有关,旁边观看者是萨满巫师,他手执自己的男根颂咒作法,以祈此对夫妻早生贵子,儿女成群。

这样的推测闻所未闻,比画面动作还不可思议,其以当地土族人每年庙会傩戏中有腰悬木雕男根表演说事,我觉得不足以证明其观点。

吐蕃人婚礼图(敦煌壁画)

吐蕃人婚礼图(敦煌壁画)

一曰“男女合欢图”。

解读:一对青年男女正在做爱,其旁一缠头大须的男子,双膝跪踞……如此真实的描绘男女合欢的情节,在墓葬壁画和葬具图像中从未见到过。”(中央美术学院教授罗世平论文:《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》)

罗世平推测与吐蕃部落一妻多夫的婚姻习俗有关,言下之义,那女子是两男子的共同妻子,长者让少者先行动,他在一边“预热”等候。

但是,这场景是在野外,并非家里,如果三人是夫妻关系,有必要在野外这么猴急么?所以如此推测也没有道理。

瑜伽双修

瑜伽双修

一曰“男女双身图”。

解读:一男一女正在交配,而旁跪一男正手持下体似乎在等待,这种赤裸裸的男女交配的图像前所未见。(青海省文物考古研究所所长、考古专家许新国论文:《郭里木吐蕃墓葬棺板画研究》)

许新国认为,吐蕃人对于现在世和未来世具体的物质享受和幸福,保持着强烈的吸引和关心,在来世再生于极乐净土是他们强烈的愿望。可以认为这一类美术,是以通向释迦牟尼佛国净土再生为主题的象征性美术。

但许新国似乎对自己这一观点也信心不足,其又称,值得重视的是,郭里木吐蕃墓棺板画中的双身图并不是以本尊或明妃的形象出现,而均为世俗的男女形象,这种世俗化的表现方法,或许保留了双身图早期的特点。

右侧棺板画(局部)

右侧棺板画(局部)

所谓“双身”,就是密教中的瑜伽术男女双修,既然是男女二人的事,旁边出现举动异常的第三者怎么解释?教练?不太可能。

我有一个观点,就是将这幅棺板画置于丝绸之路和中西文化交流的大背景下来解读。

图从狩猎开始,终于中央大帐。中部画面中有一支从丝绸之路上归来的商队——画上绘有骆驼,背上满载货物,可以证明是商队。骆驼前面有三骑马者,驼后有一人,腰束箭囊,显示是保证货运安全的押运员,则进一步证明是商队——这样的场景可以称为“商旅图”。

敦煌壁画“商旅图”

敦煌壁画“商旅图”

“合欢图”中二男子即是商队之队员,那名女子则相当于现代的“性工作者”。如果是这种情况,那么做爱画面上出现第二个男人就比较好解释了:商队停下夜宿,乘大家都在尽兴饮酒吃肉之际,有一队员拉上一女子来到没人地方;另一队员见状,跟着偷偷溜出来,也想凑热闹……

各位网友怎么看?

海西州境内吐蕃时期墓地盗洞

海西州境内吐蕃时期墓地盗洞

慈禧嘴巴里的夜明珠 到底在谁手里

慈禧对珍宝的热爱是众所周知的,这一点无需多言。她一生致力于收集财宝,将其视为一种奢华的消费方式。翡翠西瓜和翡翠白菜都是家喻户晓的,其中最著名的当属那颗无价的夜明珠。慈禧去世后,夜明珠被安放在她的口中,但它并没有永远地与慈禧一同沉入地下,它有着自己的命运和前途。我要新鲜事2023-08-23 18:23:380000新发现 | 山西闻喜上郭遗址出土仰韶时期石雕蚕蛹和春秋早期陶范

我要新鲜事2023-05-06 21:44:470002长江中游原生国家文明成长的动力机制初探

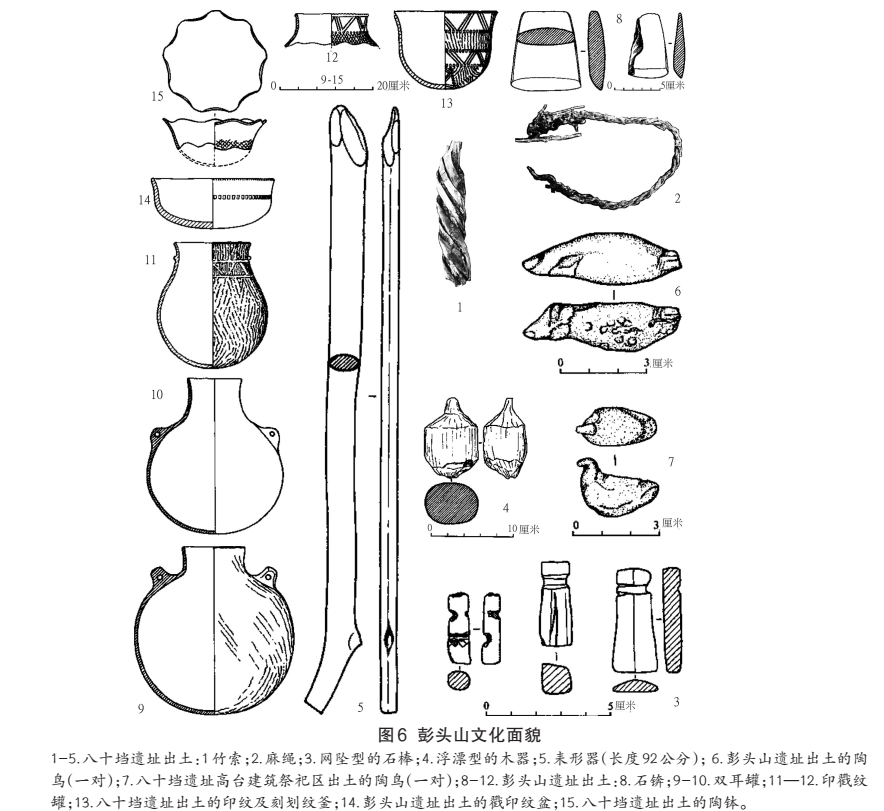

[摘要]因生产的内在需要而致社会分工和协作规模的不断扩大,是推动社会复杂化并最终导致国家出现的根本原因和动力所在。在旧大陆各原生国家文明成长的过程中,谷物成为主食及集约化生产而内生的水利合作需求,提供了推动社会协作网络超出聚落的初始诱因。环境限制只是加速国家化的催化剂而不是根本原因。我要新鲜事2023-05-25 12:34:260001世界级重大考古发现!我国南海发现两处古代沉船

5月21日,国家文物局、海南省人民政府等单位在三亚发布我国深海考古工作最近取得的重大进展。2022年10月,在我国南海西北陆坡约1500米深度海域发现两处古代沉船。2023年5月20日,沉船水下永久测绘基点已布放,并进行初步搜索调查和影像记录,开启了中国深海考古新篇章。我要新鲜事2023-05-22 20:42:390000筹备博物馆,花500万从盗墓者手里收购文物,出事后埋进玉米地

筹备博物馆,花500万从盗墓者手里收购文物本文作者倪方六收购盗墓者手里东西的,都是些什么人?这里有一例,我们来看看。在上篇“梧桐树下戏凤凰”头条号中,聊了一起前几年在湖北随州发生的瞒天过海、暗度陈仓之盗墓案例(见《当代盗墓史第一例,一次挖出24件国宝,情节比编剧的水平还要高》一文),有一个悬念是,这起罕见的盗墓活动怎么事发的?盗出的青铜器又弄哪去了?我要新鲜事2023-05-26 12:33:110000