明朝迁都北京的巧合,清人笔记透露朱元璋亲口说的话,与刘基有关

朱元璋在南京当皇帝的传说

本文作者 倪方六

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说说朱元璋在南京当皇帝的故事。

朱元璋是大明王朝的开国皇帝,庙号“太祖”。洪武元年(公元1368年)正月,在应天府即帝,国号“大明”,年号“洪武”。

应天府即六朝古都金陵,今江苏省省会南京。

朱元璋民间画像

朱元璋民间画像

朱元璋在南京当了31年皇帝,于洪武三十一年(公元1398年)病逝,享年71岁,葬都城东紫金山(钟山)南麓的孝陵。

朱元璋在南京当皇帝的31年,应天府成为国际繁华大都市,帝都子民欢乐祥和,日子过得很舒服,对朱皇帝敬赞有加,称道不绝,有关他当皇帝时的段子,南京人能说很多,传得神乎其神。

我在写作《风水三千年》一书时曾采访到不少逸闻,比如刘基“填龙脉,建龙宫”的传说。

南京城墙

南京城墙

定都南京后,和其他朝代一样,朱元璋开始大兴土木,营建都城。为此成立了一个“帝都建设委员会”,成员有礼部、钦天监、工部等重要部门的大员。这些委员中,不少是风水大师,战争年代的军师刘基是少不了,他通天文地理,知江山后事,能掐会算,无所不知。

李善长、宋濂、李思迪、王祎等朱元璋信任的大员,委员会中也是少不了的。

应天府的中心在今总统府、大行宫一带,六朝都城都这边。按常理,朱元璋的皇宫应该建于此地。

但是朱元璋觉得这里“王气已收”,格局不张,并不满意。

南京总统府

南京总统府

刘基是“帝都建设委员会”主任委员,见当今皇帝闷闷不乐,知道他为皇宫选址烦恼。刘基看出了朱元璋的心思,说他寻到一块宝地。

刘基选的这个地方就是今天南京明故宫所在,此地离“龙尾坡”不远,东傍紫金山,富贵山前。

清顾炎武《肇域志》一书中提到了此事,称,“洪武丙午(应为元至正26年,公元1366年)八月,(朱元璋)拓金陵,命刘基卜新宫于钟山阳。”

富贵山段明城墙

富贵山段明城墙

龙尾坡是南京城内的小山富贵山之余脉,富贵山是钟山之余脉,由东向西而去,一直到江边。但富贵山北有玄武湖,南有燕雀湖,一片湖水,这种地方怎么建皇宫?

朱元璋表示怀疑,但刘基能言善辩,一句称“填湖护龙脉,水上造龙宫”,令朱元璋龙颜大悦。

填此一片大湖,工程量可不是一般的大。

即使在拥有推土机、挖掘机这类大型机械的现代,填一个大湖也不是小事,其难度可想而知。但朱元璋是皇帝,他从外地调来大量民工,靠着肩扛担挑,才把燕雀湖填了起来。

老南京说的“迁三山,填燕雀”,就是这么回事。

明城墙外的玄武湖

明城墙外的玄武湖

现代考古发现“填燕雀”一说不虚。在当年的湖底发现了很多木桩,就是填湖时打下去的。

开始填时并不顺利,俗话说水来土挡,但湖水涨得比土还快。

有一天朱元璋微服出访,来到湖边,见到一个老人在这边钓鱼,便问老人家尊姓大名。

老人说免尊姓“田”,贱名“德满”。“田德满”,不是“填得满”嘛,朱元璋脱口而出,这不是老天给他派来的神人吗。

朱元璋觉得真是天意,告诉老人家他是当今皇帝,当即封他为湖神。

南京明故宫遗址

南京明故宫遗址

田德满以为自己撞上大运,没想到的是,朱元璋是要他去填湖——派人将他投进湖中垫底。

田德满也没有白死,据传他的后人得到官府照顾,当上了官差,吃上了皇粮。

湖是填起来了,皇宫也造了起来。但搞建筑的人都知道,不管怎么填,将来地面多少都会发生沉降现象。果然,没过两年宫墙出现裂缝,地面前高后低,出现了现代工程学所谓的“不均匀沉降”现象。

发生这一情况,在中国古代历朝皇宫也算奇葩了。

《管子·度地篇》称,“圣人之处国者,必于不倾之地。”

皇宫选址不好,遂成了朱元璋的一块心病,也成了他日后想迁都的重要原因之一。

北京故宫

北京故宫

清人顾炎武《天下郡国利病书》(卷十三)透露了一个秘密,与刘基皇宫选址不当有直接关系。

朱元璋当年是这样说的:“朕经营天下数十年,事事按古有绪,唯宫城前昂后洼,形势不称。本欲迁都,今朕老矣,精力已倦,又天下新定,不欲劳民,且废兴有数,只得听天。唯愿鉴朕此心,福其子孙。”

因为皇宫出问题,朱元璋忌恨起了刘基,但表面对刘基仍夸奖有加,不露声色。

洪武三年(公元1370年),朱元璋封刘基为“诚意伯”。但被赐封的刘基并不敢高兴,刘基看透古今君臣可“共苦”不可“同甘”的现象。现在大明王朝稳定了,天下太平,当年出生入死的老臣便没用了。

为避免兔死狗烹,精明的刘基在获封次年,即向朱元璋提出归隐愿望,要“告老还乡”。

朱元璋一番假惺惺挽留后,便将刘基放归浙江青田老家了。

朱元璋因为宫城“前昂后洼,形势不称”欲迁都,但他到死也没有迁成。

朱元璋迷信,说是“天意”。

原来洪武二十五年(公元1392年),到关中考察都城选址回来的太子朱标感染风寒,虽经御医全力救治,但最后还是病死了。白发人送黑发人,储君意外死去,朱元璋说这是命,从此不再提迁都的事。

刘基当年也说过“天意”——迁都才是天意。

南京明故宫午朝门

南京明故宫午朝门

刘基为何这么说?原来朱元璋背着他,挪动了宫城的基桩——动了根基。

此事不见于正史,但民间传说很广。明人徐渭小说《英烈传》演绎了这个说法,作者借朱元璋的高级顾问、待制王祎之口,证实上这事:

“前年鼎建宫关,刘基原卜筑前湖为正殿基址,已曾立椿水中,彼时主上嫌其逼窄,将椿移立后边。刘基奏说:‘如此亦好,但后来不免有迁都之举。’今日萌此圣念,或亦天数使然。”

朱元璋为什么要动刘基定好的基桩?据说是因为马皇后。

马皇后民间画像

马皇后民间画像

据明人张瀚《松窗梦语•堪舆纪》,刘基选定宫址,并度地置桩,朱元璋回去后把情况告诉了马皇后。

马皇后听罢对朱元璋说:“天下由汝自定,营建殿廷何取决于刘也!”

朱元璋听了觉得有道理,乘夜黑把刘基划好的桩基全都更换了位置。第二天又召刘基去看现场,刘基发现基桩被人动过。

除了朱元璋,谁敢动皇宫基桩?刘基马上明白了,只好按朱元璋动的桩位开挖地基。

随便改动基桩不吉利,所以刘基对朱元璋说,“如此固好,但后世不免迁都耳!”

果然,刘基一语成谶——巧了!

明成祖朱棣画像

明成祖朱棣画像

朱元璋死后不久,燕王朱棣发动“靖难”, 于建文四年(公元1402年)攻破南京,建文帝于宫中自焚,朱棣即皇帝位,是为明成祖。

永乐十八年(公元1420年),朱棣下诏,正式迁都北京。改金陵应天府为“南京”,改北平顺天府为“京师”。

现在刘基选址建成的明皇宫,已在清后期太平天国的战火彻底被毁,如今只剩下“明故宫”遗址。

民国地图上显示,中山东路从明故宫中超中部穿过

民国地图上显示,中山东路从明故宫中超中部穿过

民国时,孙中山灵柩从北京移葬南京,为了方便下葬中山陵,民国政府专门开辟了一条大道,穿越明故宫遗址出城,这就是现在南京城中主干道“中山东路”。

中山东路将明故宫的格局严重破坏了,现在想恢复都难。估计,能掐会算的刘基当年没有想到这一点!

1980年代南京中山东路,以梧桐树闻名全国,可惜以破坏明故宫遗址为代价

1980年代南京中山东路,以梧桐树闻名全国,可惜以破坏明故宫遗址为代价

周武王的装备来源:山西考古取得重大发现 难怪纣王不堪一击

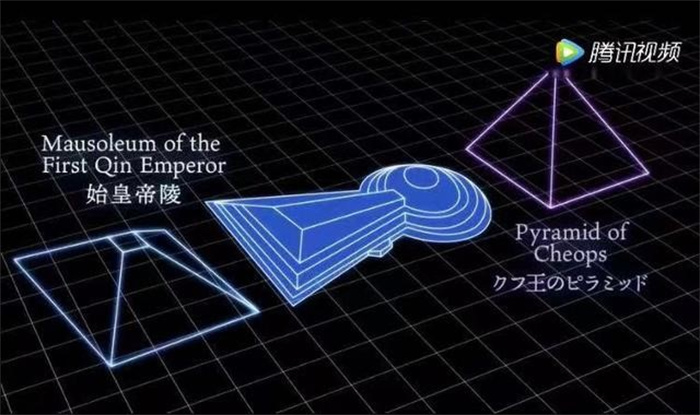

根据史记的记载,在武王伐纣时,他的军事力量包括“戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人”。这一强大的军队规模表明周人拥有庞大的金属冶炼铸造基地,然而,具体的装备来源一直是一个谜团。而十年前,山西的考古发现解开了这一谜团,不仅揭示了“虞芮之争”背后的真相,还揭示了周武王大军装备的重要来源。一、虞芮之讼:背后的真相我要新鲜事2023-09-21 19:29:200000世界上最大的坟墓不是秦始皇陵 而是在日本 墓的形状很特别

很多人可能会认为,世界上最大的陵墓是中国的秦始皇陵,但其实,日本才有一座陵墓,比秦始皇陵还要庞大,却鲜为人知。这座陵墓的主人身份一直存在争议,而关于墓主人到底是谁的问题也尚无定论。我要新鲜事2023-09-11 19:01:520000中国古墓最多的城市 学校下面挖出600多座古墓 成为考古界趣谈

古墓考古一直备受人们关注,考古学家们挥动着铁铲,在土层里不断掘进,寻找隐藏在地下的宝藏。在我国某个城市出现了一个让考古界趣谈的奇景,学校下面挖出了600多座古墓,这是令人惊叹的数字。这个城市是我国古墓最多的城市,由于历史悠久,很多珍稀的文物都被保存下来。考古学家们发现,这些古墓装饰着精美的陶瓷和彩绘,这是当时的人们对死亡和阴间的想象。同时,这些古墓的设计也揭示了这个城市的社会结构与文化。我要新鲜事2023-04-27 19:20:520001农村抬棺下葬必带两样东西,老话说哪一样都不能少

传统丧事出殡风俗本文作者倪方六我在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号,已谈了不少有关过去丧葬风俗。这篇文章与前面一样,继续来说白事。出殡,是白事中最重要的程序。所谓“出殡”,就抬灵柩出去埋葬,俗称“出棺”,也叫“发丧”。只要亡人不死在“坏时辰”,出殡的时间一般都是正吊后次日上午完成。在将棺材从灵堂抬出大门时,杠夫要小心谨慎,棺材不能碰到门框、墙壁,否则对丧家不利,晦气。(出棺)我要新鲜事2023-05-27 04:52:360000