赵晓雪:遂公盨与大禹治水

编者按:

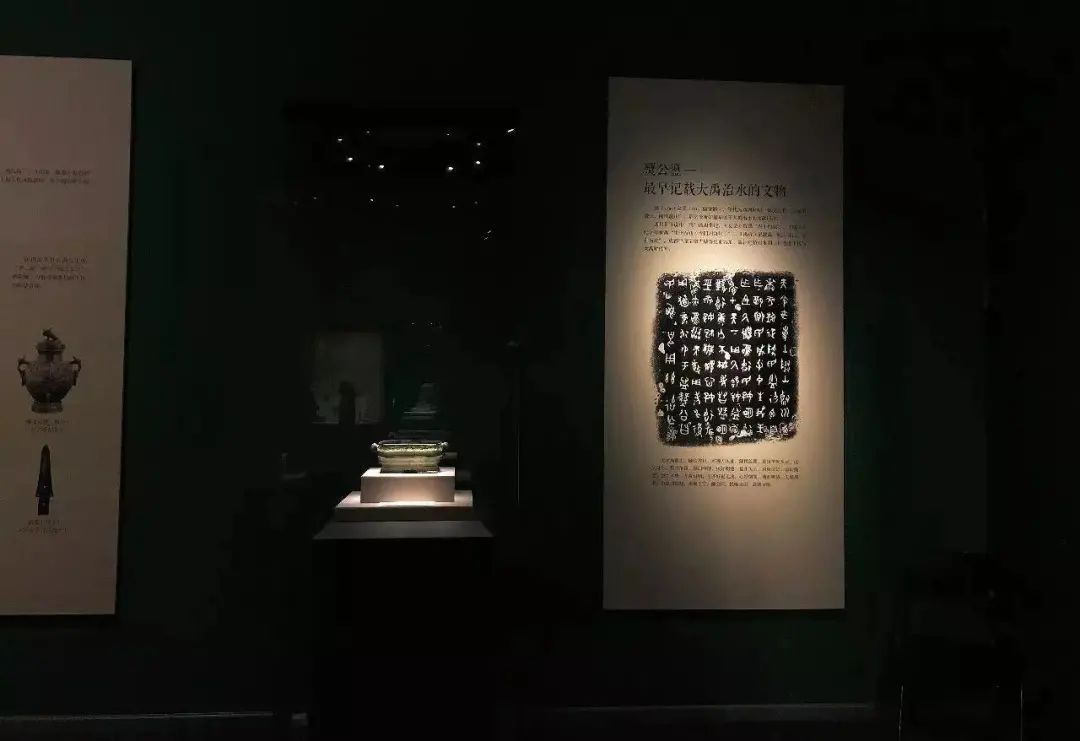

遂公盨为保利艺术博物馆馆藏重器,备受关注。北京卫视科教频道播出的大型纪录片《黄河安澜》第一集《国脉千秋》,提到遂公盨增强了对大禹治水传说的可信度。遂公盨复制品今年助力了中国国家版本馆开馆展,并以图片形式助力上海博物馆举办的“兹宅中国——河南夏商周三代文明展”。在上海闵行区博物馆举办的“盛世回归——海外回流文物特展”中,这件藏品以它自己的姿态讲述着中国的古史。

本文将简要介绍一下备受关注的这件藏品:迄今为止记录大禹治水最早的文物实证——遂公盨。

北京大学考古文博学院教授(良渚博物院院长)徐天进先生在《黄河安澜》中介绍遂公盨

目前正在上海闵行区博物馆举办的“盛世回归——海外回流文物特展”

目前正在上海闵行区博物馆举办的“盛世回归——海外回流文物特展”

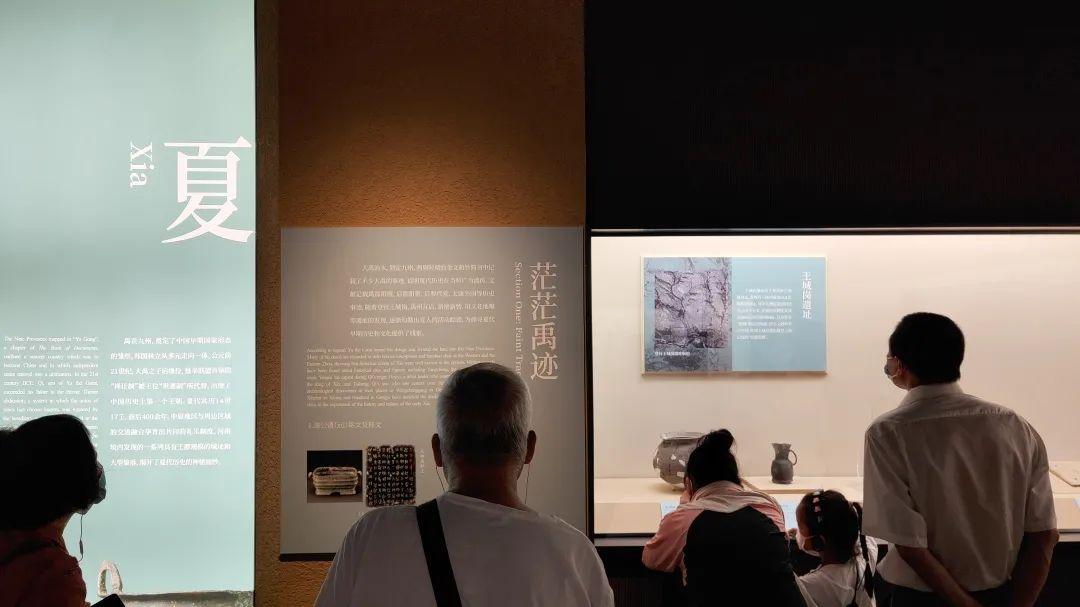

2022年,图片助力上海博物馆“兹宅中国——河南夏商周三代文明展”

2022年,图片助力上海博物馆“兹宅中国——河南夏商周三代文明展”

一件大禹治水的实证

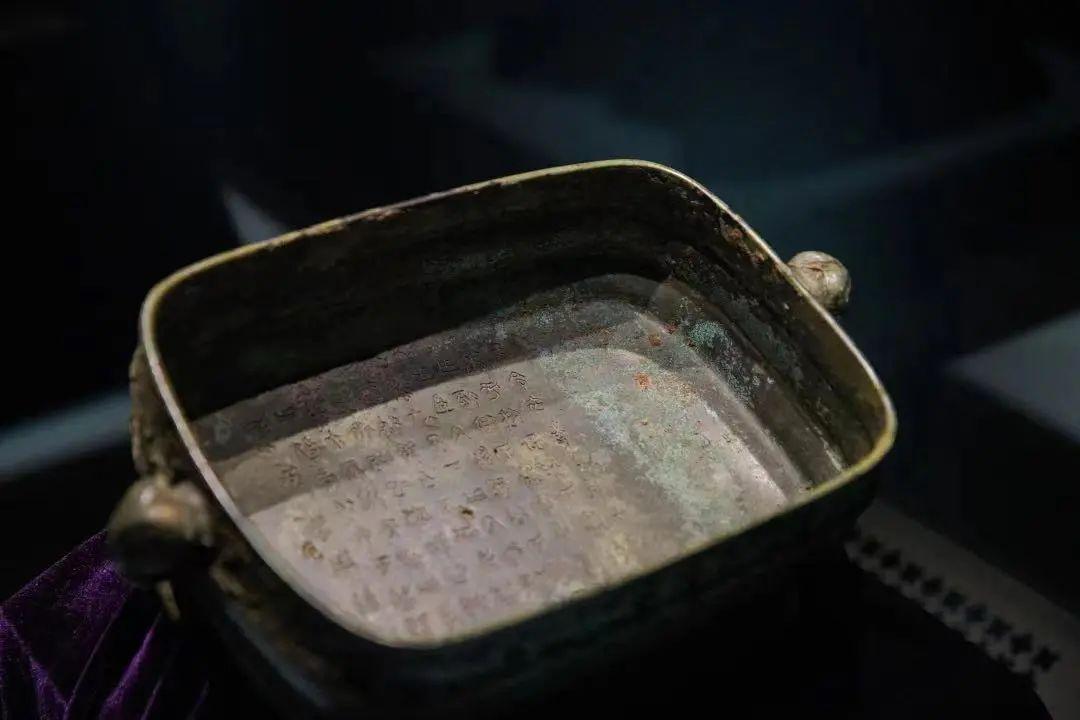

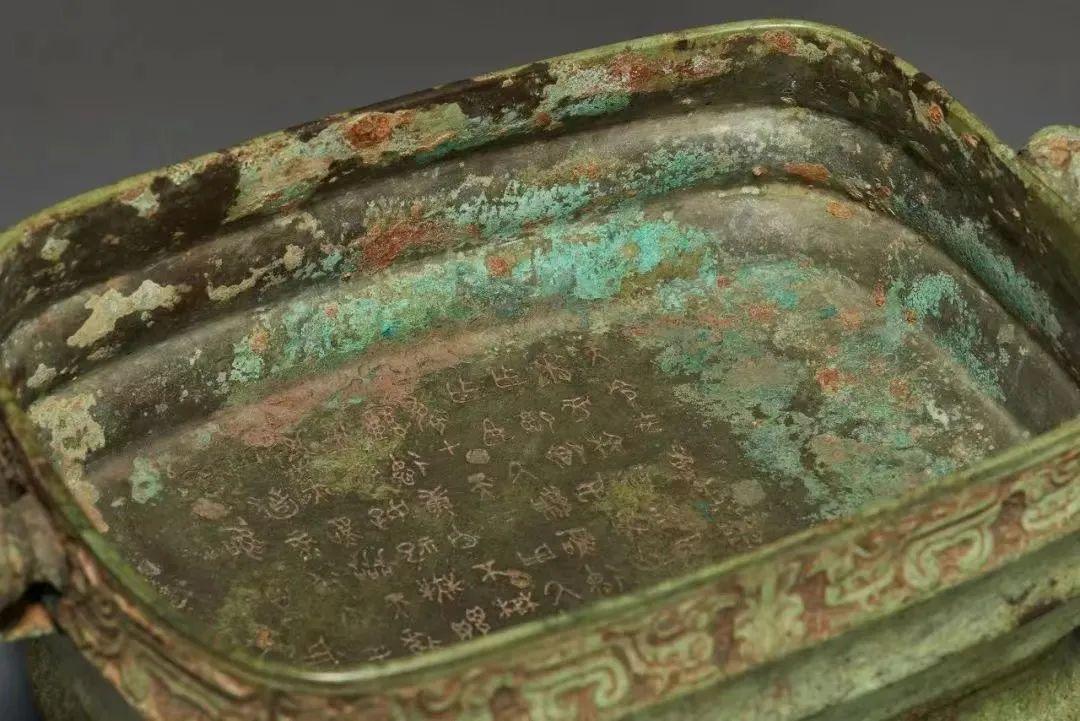

遂公盨 食器 西周中期 保利艺术博物馆藏

遂公盨 食器 西周中期 保利艺术博物馆藏

遂公盨,现藏于保利艺术博物馆,是西周中期的一件食器。内底所铸的10行98字铭文,是目前国内所知最早的关于大禹治水及以德治国的文献记录。铭文的文辞、体例与《尚书》等古代文献十分接近,在两周金文中极为罕见,对探讨中国古书及文章的起源有十分重要的价值。正因如此,这篇铭文被学者们称誉为 “两周金文之最”。依李学勤先生的观点,这件铜盨为遂国国君所制。

盨上所铸铭文“天命禹敷土,随山濬川,乃差地设征,降民监德,乃自作配享民,成父母……”(李学勤释)内容中讲到,禹受上天的旨意管理土地,顺应山川走势,用疏导河流的方法,治理了洪水。随后又根据各地土地条件的参差来规定贡赋。禹有功于人民,成为民之父母。铭文后半段以较大篇幅阐述以德为政,并教诲民众以德行事。

遂公盨局部

遂公盨局部

遂公盨 铭文拓片

遂公盨 铭文拓片

随大禹治水,探寻早期中国

禹划定九州,奠定了中国早期国家形态的雏形。传世文献和考古出土资料对大禹的事迹多有记载,如《诗经》《尚书》《史记》、战国时期的楚国简书等,尤其是《尚书》。《尚书·禹贡》有 “禹敷土,随山刊木,奠高山大川”,《尚书·益 稷》有“禹曰:洪水滔天,浩浩怀山襄陵……予决九州……”,《诗经·商颂·长发》有“洪水茫茫,禹敷下土方”等,都与遂公盨上的铭文大意吻合。说明在两周时,“大禹治水,定九州”的事迹流传广泛。洪水的治理需要广泛的邦国协作,划定九州则为早期中国的雏形奠定了基础。上海博物馆的胡嘉麟在《夏商周三代文明的统一性与多元性》一文中提到,大禹治水的事迹标志着中国早期文明多元一体格局的形成,多民族统一国家最早的雏形由此诞生。

从禹之“德”看早期中国社会机制

关于治理洪患一事,禹之父鲧也在文献记载中屡屡出现。《楚辞·天问》当中,屈原就提到了鲧对治水的贡献。但为什么同样治水,鲧却未被世代歌颂与认可呢?从遂公盨的铭文中或可窥见一斑。

盨铭在记叙大禹治水事迹之后,着重叙述了以德为政的思想,表达了禹对民的“德”,禹的“德”是什么?李零先生曾言,在这里所提到的“禹德”是作为榜样的“德”,是生民之道。只有真正了解民生,为民生而作为,才能使百姓安定。铭文中将禹比为民之父母,可见“禹德”是对民而言的。北京大学教授孙庆伟先生在对大禹治水的考证中,提出禹治水成功的关键是在于集中调拨和分配粮食,安排好泄洪区民众生活。为政以德所体现的更深一层含义实际上是统筹,集中调配社会资源的能力,社会机制的改进。钱穆先生也曾对于中国经济史的发展中,多次提到汉代以后出现的屯田制度的关键性,屯田制度使百姓无饥荒,且多次在历史上保证了军粮,促进了战争的胜利。这也与孙先生提到的中央统一调拨相吻合。

孙庆伟先生的著作《鼏宅禹迹——夏代信史的考古学研究》,三联书店,2018年出版

孙庆伟先生的著作《鼏宅禹迹——夏代信史的考古学研究》,三联书店,2018年出版

大禹治水传递中国早期哲学思想

《史记·夏本纪》当中提到鲧治理水患,九年不成。而禹“行山表木,定高山大川”,仔细调研了地域的情况,随后制定了治理洪水的方法才得以成功。遂公盨中所记载的“随山濬川”,正是强调了这一点。禹因地适宜治理水患,根据地势走向通浚洪水,体现了顺势而为的中国古代哲学思想。

禹之所以有“德”,一是详细了解了洪水的地势情况;二是顺势而为,疏通河流,治理水患;三是所有的动机是为民生,是“生民之道”且统一调配安顿民众。遂公盨铭文不仅是有关大禹治水的最早记录,也体现了古代中国的社会机制,传达了古代哲学思想与政治理念。

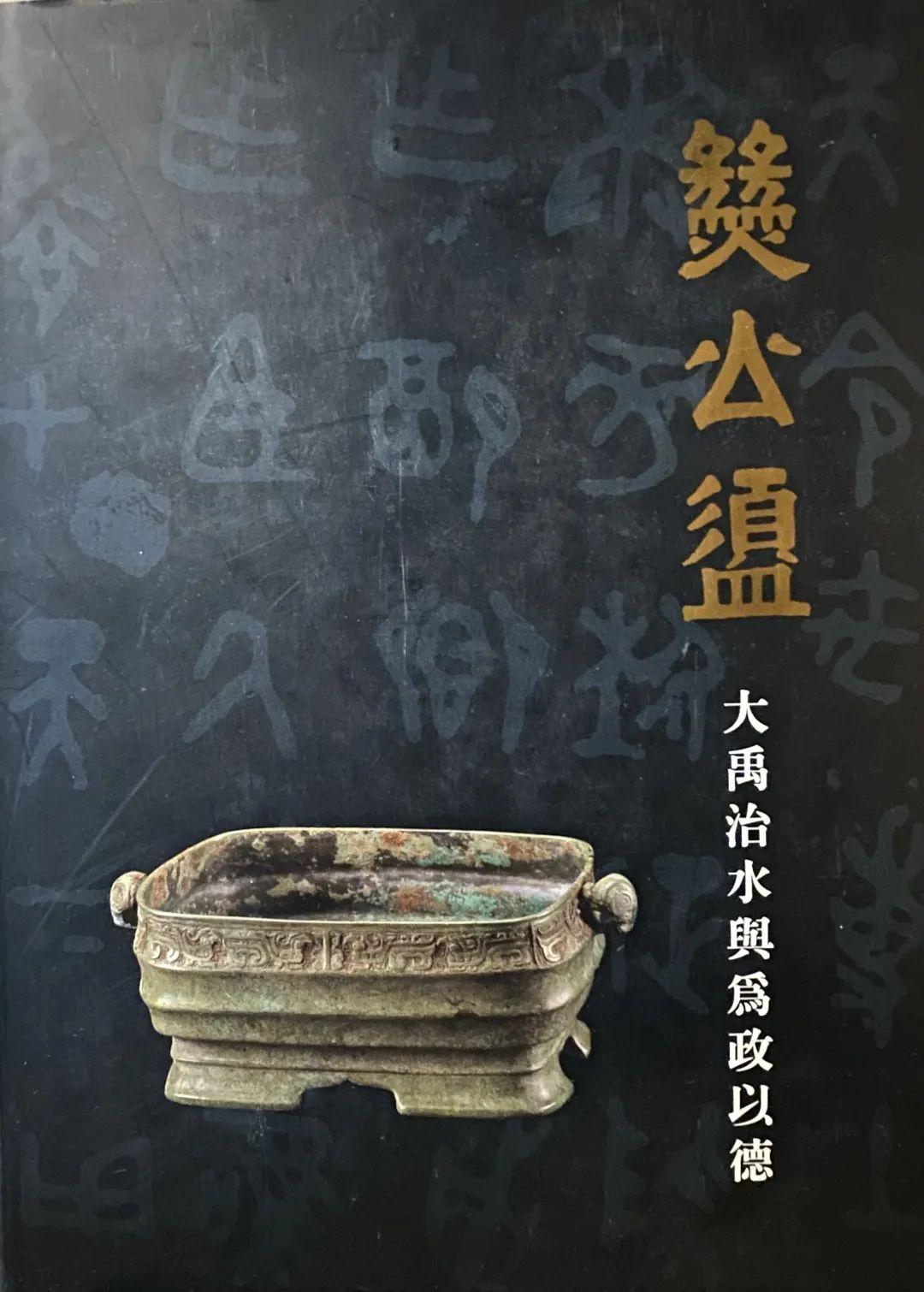

保利艺术博物馆 《遂公盨——大禹治水与为政以德》,2002年出版

保利艺术博物馆 《遂公盨——大禹治水与为政以德》,2002年出版

部分馆际交流展览

2021年,应邀赴湖北省博物馆举办“保利藏金——保利艺术博物馆藏青铜器精粹”

2016年,助力成都博物馆“丝路之魂——敦煌艺术大展暨天府之国与丝绸之路文物特展”

2016年,助力成都博物馆“丝路之魂——敦煌艺术大展暨天府之国与丝绸之路文物特展”

朱元璋鼓励情色消费,重孙朱瞻基禁官员涉红灯区,咋回事?

古代禁娼——取消“官妓制度”本文作者倪方六在古代中国所有朝代中,唐代的性产业是最为发达的,性工作者的素质也最高。当时唐政府确立了官妓制度,从法律上给性工作者一个地位,卖淫成了合法的产业。我要新鲜事2023-05-27 09:44:190002王明珂:早期中国“月明星稀的历程”

我并非考古学者,只因长期从事华夏边缘与华夏之研究,经常学习、引用考古学者的研究成果。发生在距今4000~3500年东亚大陆上的“月明星稀的历程”是考古学上的重大议题,并值得考古学之外的多学科,如古气候与环境科学、社会人类学、历史学、语言学等学者们共同关注。我要新鲜事2023-05-28 13:45:330000研究、保护、利用,新时代圆明园的故事这样说

张孟增2010年10月,圆明园被国家文物局公布为首批12家国家考古遗址公园之一,掀起了新时代圆明园遗址研究保护利用的新篇章。将坚持守正创新,推进融合发展,探索圆明园未来发展路径,助力北京三山五园国家文物保护利用示范区创建。圆明园沧桑变迁我要新鲜事2023-05-07 16:55:330000「考古词条」新石器时代 · 马桥遗址

▲遗址概貌中国长江下游以新石器时代良渚文化和青铜时代遗存为主的遗址。位于上海市上海县马桥镇东。面积约5000平方米。1960、1966年上海市文物保管委员会两次发掘。由此充实了良渚文化的内涵,进一步揭示了太湖地区青铜时代早期印纹陶遗存的面貌,并为研究这一地区古文化的发展序列提供了依据。▲云雷纹鸭形陶壶我要新鲜事2023-05-28 06:44:590000