汉代的“养老令”和“敬老卡”——武威《王杖简》和鸠杖

敬老养老在我国有着悠久的历史和传统,在古代的礼制社会中占有相当重要的地位,人们把它看做是仅次于事亲孝亲的一种美德,并逐渐形成一种制度,同时也是中华孝文化的重要内容,影响深远。

以鸠杖为代表的敬老养老标志虽然在全国许多地区均有出土,但甘肃省武威市磨咀子、旱滩坡、五坝山出土的王杖(鸠杖)以及《王杖十简》《王杖诏令册》却是我国古代敬老养老制度的最典型、最有代表性、最具权威性和系统性的实物见证。

《王杖诏命书》——中国最早的“老年人保护法”

《王杖诏命书》——中国最早的“老年人保护法”

敬老养老制度在我国有着古老的传统,并一直被社会和官方所称道。先秦以前,就有赐鸠杖及其尊老制度。西汉建立后,把手杖制成斑鸠式样赐给老年人,这是对养老礼仪的更新和继承,并以法律制度确立下来,成为汉朝以“孝治天下”的治国理念的组成部分。

“杖”古已有之,它还有个雅号叫“扶老”、“藜杖”、“杖藜”。所谓鸠杖,就是在手杖的扶手上做成一只斑鸠鸟的形状,是王权的象征,后来特指君王赐给高龄老人的“王杖”,成为国家敬老养老的标志。中国人常常以谐音表达思想感情,“鸠”者“九”也,象征极高极深极多极大极广,又具有吉祥尊荣之意;“鸠”者“久”也,寓意长久持久永久之意。所以赋予斑鸠长寿之意是非常恰当的。

鸠杖在先秦时期是长者地位的象征,汉代更是以拥有皇帝所赐鸠杖为荣。汉高祖刘邦在位时,做鸠杖赠送高龄老人;汉宣帝在位时,建立了高年授王杖的制度,规定凡是80岁以上的老人由政府授以王杖。老年人一旦得到这柄手杖,就具有了一定的特权,就可享受一定的政治、经济待遇。

▲ 武威汉墓出土鸠杖

▲ 武威汉墓出土鸠杖

由于皇帝提倡并有制度保证,汉代敬老养老之风盛行。出土于汉代的画像砖上常能看到尊重照顾老人的情形。四川彭州出土的一块画像砖,正面刻一座仓库,库前放置着量器,量器右边有一手执鸠杖的老人,手扶粮袋,中间一人正从仓库里拿出粮食倒入老人的袋中。成都郊区东汉墓中出土的一块画像石反映的也是类似的事,画像石中的鸠鸟形状和出土的鸠鸟基本一致。

赐鸠杖不仅是王权优抚老人的一种象征性活动,也是贯穿于汉代尊老制度的一项重要内容,既有具体规定,但各个时期又不完全相同。

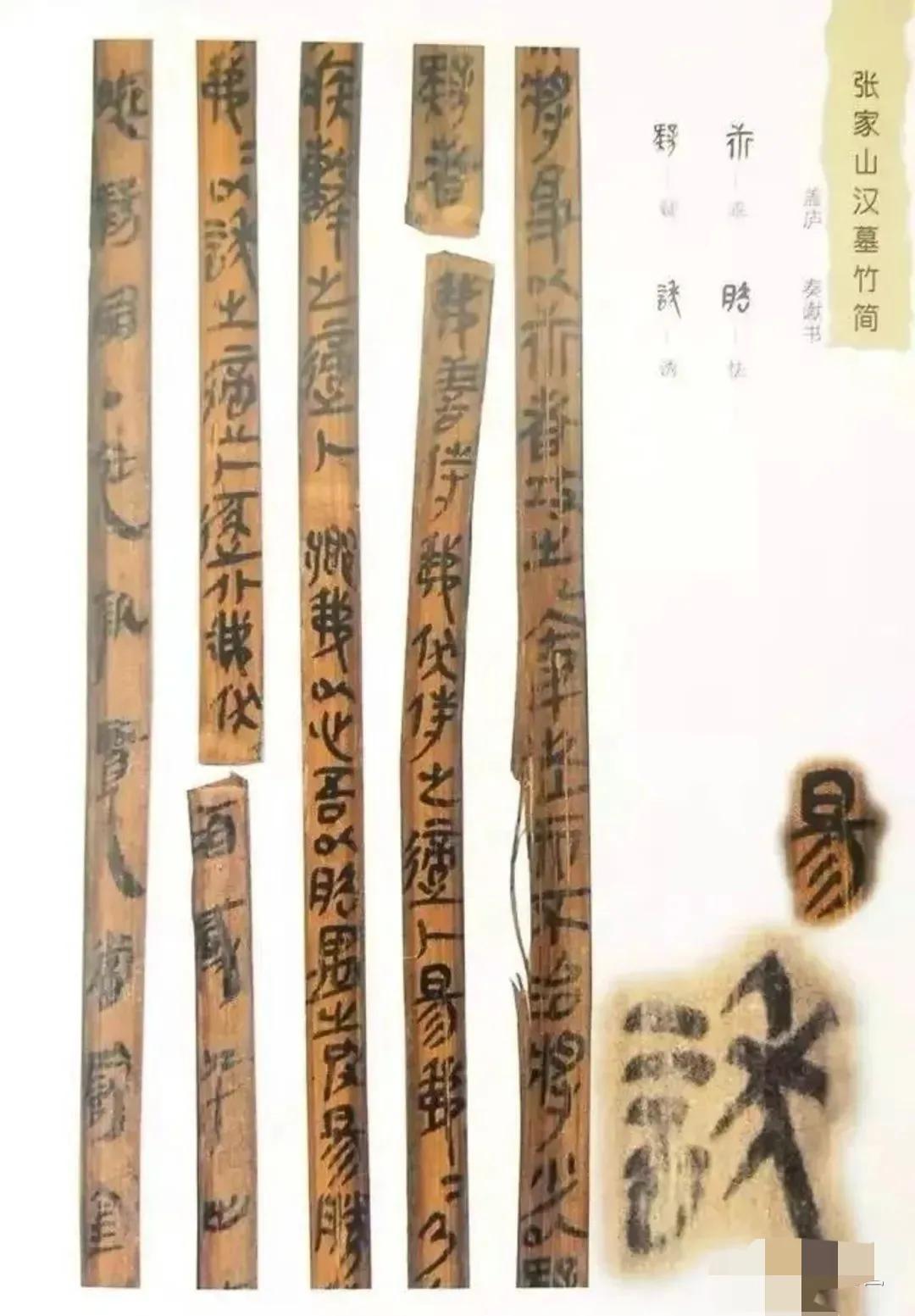

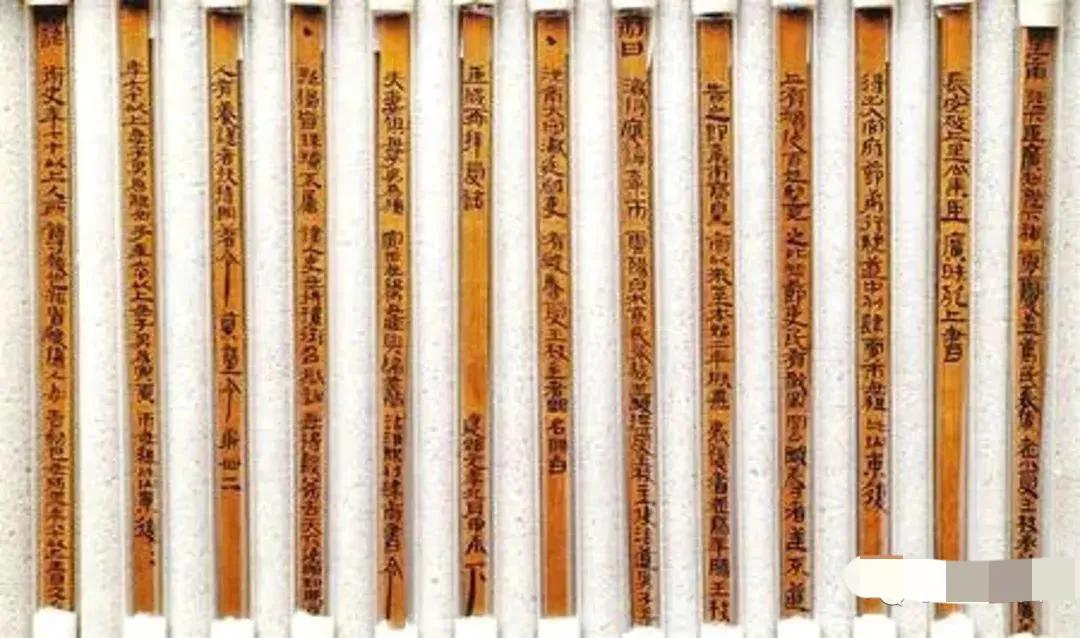

汉代授王杖之事史书记载非常简略。此类文字,目前全国只有甘肃武威出土,不仅是文字和王杖实物同时出土,而且内容丰富。武威市凉州区磨咀子出土的《王杖诏令册》最为完整,最有价值。全文近600字,用26枚木简书写而成,具体内容涉及多项受法律保护的待遇,不仅有对70岁以上老人的政策,而且覆盖了当时社会的弱势群体,特别偏重于老人,从政策倾斜上涉及政治地位、法律援助、经济支持、生活关怀、社会扶持等诸多方面。

《诏令册》实际是一部比较完整的古代“老年人权益保护法”,不仅有政策法律规定,还有不少量化指标。而鸠杖又相当于“老年证”,可以享受许多优惠。所以说,一根小小的手杖,意义重大,几乎成为华夏之邦尊老养老的文化意象。

▲ 武威汉墓出土《王杖简》

▲ 武威汉墓出土《王杖简》

鸠鸟崇拜渊源于古羌人的图腾崇拜。鸠杖之源可以追溯到原始的图腾信仰。鸟是我国古代许多部落心目中的图腾和祖先。三皇五帝中的帝喾、颛顼及其殷商、嬴秦的祖先都以鸟为图腾,少昊(也称挚、鸷,以鸟命名)不仅以玄鸟为图腾,建立“百鸟王国”,而且任鸟为文武百官,任命能言善辩的斑鸠管理言论。

早在7000年以前,凤凰崇拜在我国的东南地区早已盛行,湖南黔阳高庙遗址中就有从太阳的产门中孕育神鸟的宗教画像、长沙大塘遗址出现了口含禾苗的神鸟纹、浙江余姚河姆渡遗址出土的“双鸟朝阳”象牙雕刻碟形器中就有凤凰图案。

朱雀是少昊氏的图腾。刘邦出身沛县,正是少昊氏的后代。所以汉室自认为有火德(古代五行中南方为火,以朱雀为象征)。但有意思的是西北的周人却还是以鸠鸟为崇拜的神鸟,饰于王杖端的不是凤凰而是鸠鸟。周人祖先为羌人,鸠鸟崇拜的风俗是周人对羌人鸠鸟崇拜遗俗的继承。《诗经》首篇《周南·关雎》:“关关雎鸠,在河之洲……”,即以鸠鸟起兴,可见鸠鸟在人们心目中的地位。

到目前为止,从南到北,从东到西,全国各地都有鸠杖或鸠首出土,这些鸠杖及杖首,或铜制,或玉制,或木制,或藤制,或竹制,其造型大同小异。最早的为春秋时期,大多数出土于汉墓。当然也有更早的。

1983年,在青海省湟源(古羌人活动的主要地区)发现了卡约(青海湟中县卡约村)文化时期(约3500年前)的墓地,出土2件铜鸠杖首,说明在我国相当于夏商时期的卡约文化时期,古羌人的鸠鸟崇拜已很普遍,并通过完整形象的实体去表现。

1990年春,浙江省绍兴县漓诸镇中庄村坝头山出土春秋时期的青铜鸠杖,制作精良,装饰比较特殊,据专家考证应是权杖。上古时期鸠杖显示王者的威严和权势,吴越人也用鸠杖标志王权,既是权力和地位的象征,也是敬老养老之物。

2003年春,江苏省连云港市博物馆在中云乡华盖山发掘一座西汉古墓中,除其他文物外,有一柄杖杆长2米、顶端雕刻有精美的木斑鸠(鸠高10厘米)的鸠杖令人瞩目。

据清宫内务府造办处档案,康熙、乾隆、嘉庆朝都有举行千叟宴并赏赐鸠杖的记载。康熙、乾隆时举行过4次宫廷千叟宴,宴后赏赐老人鸠杖等珍宝之物。康熙五十三年(1714年)是康熙帝60岁生日,在畅春园举行了满汉宴会。

康熙皇帝与老叟们同席进餐,并乘兴挥毫写下了“满汉全席”四个大字。乾隆时期曾大量制作鸠杖,用上等白玉、碧玉,甚至将上好的玉质工艺品改制为鸠鸟做成的鸠杖。清《啸亭续录·千叟宴》记载:乾隆乙巳(1785年),因庆祝皇帝继位50年开千叟宴于乾清宫,参加宴会的老人有3900多人,各赐鸠杖。可见鸠杖自古为敬老祝寿的祥瑞物。今故宫博物院藏鸠杖,长118厘米,杖身紫檀木,圆形,直径2.5厘米,杖首镶嵌一只乳白色玉鸠,握到手中凉爽宜人。

因为鸠杖是皇帝的赐物,所以老人去世后,就郑重地将其放进棺木陪葬。这便是全国许多地方墓葬(主要是汉墓)中不断有不同质地、不同款式鸠杖出土的主要原因。

1959年和1981年,武威市凉州区新华乡磨咀子发现《王杖十简》和《王杖诏令册》简26枚。《王杖十简》的发现,曾引起史学界的轰动,不少学者展开研究,郭沫若曾两次发表署名文章,对简文的释读、商兑、次第编排及其年代、尊老制度等问题进行研究,引起了史学界的极大关注,许多学者加盟研究,解决了这一领域不少悬而未解的问题。

《王杖诏令册》是汉宣帝时期颁布的汉代专门的尊老法典,是当时处理老年问题的重要法律依据。汉宣帝为了表达自己对养老问题的重视程度,特别在诏令中强调:“高皇帝以来,至本始二年,朕甚怜耆老,高年授王杖,上有鸠,使百姓望见之,比于节,吏民有敢骂、詈、殴、辱者,逆不道”。并作出规定:“年七十以上,授王杖,比六百石”。这个等级的俸禄低于县令(大县县长)但高于县长(小县县长),应当说是皇帝精心安排的“无官之禄”。

此外,持有鸠杖者还拥有诸多方面的特权:可以自由出入官府不下跪,可以在御道(皇帝专用道路)上行走;从事各种商业经营免于征税;路上行人见持鸠杖者要让道,儿女要是虐待持有鸠杖的老人,甚至有掉脑袋的危险!70岁以上老人即使触犯刑律,只要不是首犯就可以免诉;谁要敢于公然冒犯尊老法律,情节严重的,无论为官为民都要处以极刑。

令册中就有这样的法律答问,并收录了不少的判例,如“云阳白水亭长张熬”“汝南郡男子王安世”“陇西男子张汤”等被判弃市而无一例外。“弃市”即在闹市处以极刑,且要暴尸3天。案中牵涉到具体的官吏、平民。

另外,诏令中也规定了保护老年弱势人群的若干人性化措施:对于年龄在60岁以上且无子女的鳏寡老人,从事商业经营不必纳税,种田不必缴田赋,允许开设店铺售酒;如有人愿意奉养此类老人的,可以得到政府特殊的扶持;对于孤寡、身体残障的人群政府不得随意摊派劳役,无论民事还是刑事案件都不能捆绑,在法律上给予特殊优待。从以上这些记载中可以看出,确实体现出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》)的社会风尚。

从简册的整体内容分析来看,西汉时期,高年赐王杖的优抚制度曾在全国认真实行过,同时这种制度在西汉时期有过三次大的改革,即汉惠帝时期免除老幼刑罚、汉宣帝时期高年赐王杖、汉成帝时期放宽王杖的年龄限制等。

▲ 汉代 彩绘木鸠杖

▲ 汉代 彩绘木鸠杖

年赐鸠杖的风俗一直延续后世。《晋书·山涛传》载:“文帝以涛母老,赐藜杖一枝。”《新唐书·玄宗纪》载:“丁酉,宴京师耆老于含元殿庭,赐九十以上几杖,八十以上鸠杖。”李白《白鸠辞》中“天子刻玉杖,镂形赐耆人”即为此事而作。历代史料中记载了不少皇帝宴高龄老人并赐鸠杖的史实,这实际上就是当时社会表彰奖励“孝”、鼓励尊老养老的一种方式。

千百年来,虽然授杖的老者不断变换,但恒久不变的是那根象征着权力与荣耀的王者之杖,是亲情孝道的美好情感,是敬老养老的传统美德。

浙江地区的墓葬考古 有了哪些发现?(浙江考古)

浙江地区考古发现了不少明代墓葬。在我国古代时候,浙江是一片儿王朝不太多的地方。在这里出土的墓葬数量比较少,只有一些明代的墓葬而已。不过对于我国浙江来说还是有着很大的考古热情,自从建国后几十年当中在浙江的北部还发现了不少的古墓一。其中也有着很多的国宝级文物发现,比如在1957年的浙江湖州就发现了一座明白墓穴,不过已经被完全破坏。浙江考古我要新鲜事2023-03-08 04:22:560002灵龙:最会跑的小型食草恐龙(长1.7米/中国四川出土)

在世界十大恐龙之最中,速度最快的是恐爪龙,它奔跑速度比恐龙之王霸王龙都快2倍多。其实说到速度快的恐龙,一些小型食草恐龙不可忽视,毕竟它们经常要逃跑,今天小编为大家介绍灵龙就是一种很会跑的恐龙,一起去认识看看。灵龙基本资料体型:灵龙是一种中国的小型食草恐龙,它体长1.2-1.7米,与泥潭龙差不多大,体型在已知774种恐龙中赞排第604位,生活在距今1.7亿年前的中侏罗世。我要新鲜事2023-05-09 01:45:290002国家文物局抗议英国拍卖的中国文物虎蓥,到底是什么东西?

虎蓥竟是件有残缺的青铜器本文作者倪方六近期,有关圆明园被掠文物文物“虎蓥”,在英国公开拍卖的事件,成了新闻头条。据称是八国联军打北京时,一名英国上校从圆明园抢掠去的一件西周时期青铜器,在英国一家拍卖行公开拍卖,拍出了41万英镑高价,中国国家文物局为此提出了强烈抗议。(英国拍卖)(虎蓥铭文)我要新鲜事2023-05-27 03:45:520000成吉思汗每次出征前必做一事,做了后才敢行动,古人对此深信不疑

元朝的特殊祭祀风俗本文作者倪方六元朝,在中国历史上,可谓另类朝代,风俗明显异于中原。现有史料表明,至少在进入铁木真(成吉思汗)时代时,蒙古人的社会形态仍处于奴隶社会,比中原的封建社会要落后多了。兽骨占卜曾是奴隶社会流行的占卜方式,商王便是在甲骨上面进行。在当时,蒙古贵族热衷于兽骨占卜,称作“烧琵琶”。我要新鲜事2023-05-26 17:29:180000