笔记与随感|郭静云:“什么是历史?” 讲座

点击上方 蓝字关注我们!

2017年中山大学

“历史、考古与文明” 研究生暑期学校

暨 考古人类学工作坊

笔记与随感

“ 什么是历史?” 讲座

主讲人:郭静云 教授(台湾中正大学)

整理人:周 毅(河南大学)

校对:吕炳庚

编辑、配图:赵柏熹

编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!

什么是历史?历史不只是过去,它无所不包。它是对时间的认识。恰如“前”的意涵:“前辈”在过去,“前途”则在未来。同样是前字,却表达了不同的时间概念,这是出于不同时间观的合并所致。又如古埃及,有流动多变与永恒常在的两种时间概念,金字塔即是永恒时间的象征。如果不了解时间,就无法了解历史。认识历史如果只基于现在,便只能算作解构历史,而非了解历史。

历史研究,就像侦探判案——要针对所研究的问题,把握蛛丝马迹、有的放矢,最终挖掘到真相的过程。既然是研究历史,就要知道历史是什么。正如医猫不同于医象,研究也须有针对性。因此了解历史,首先要知道它的主题和目标。

讲座现场

那么历史的主题是什么?

“研究人在时间的学术谓‘历史’”,这是马克·布鲁赫对这一问题的简单回答。这句话中,“人”是主题与核心。“人”的本意,是他者,而非我者。我者,在过去称为“身”。所以历史的主题,在于对前人、他者的了解与追寻。论及时间,古代“时”的含义,也非现在“时间”之意,而是特指“四时”,即表季节的二分二至。不止四时,山川大地、小河流水皆常处于变化、流动之中,而“变化 ”正是时间的重要特性。

《尚书·大禹谟》说:“时乃天道”,《中庸》、《礼记·礼运》中也有相关的表述。在天元观念上,时间由天星循转之速度而被度量,这些都是时间的范畴,故天以时为本。根据《银雀山汉墓竹简·孙子兵法·计》载,时、制乃相对的概念,于是二者便是天气运行的动静辩证关系。天地人,是为三才。天为时,地为财物,天地中和即为人。这一中和的过程,是通过耕作实现的。那么农耕概念会在什么地方形成呢?湖泽、山谷、雪原、荒漠、森林,各地环境不一,危险与优势各有不同。于是带来不同的向往,以及不同的崇拜对象。我们对美的认识,其实与生理求生的本能相关。利于生存的环境,会自然产生美的感受,反之,荒郊野岭则难生本能的美感。

春华秋实是我们对自然的期盼,但雪水的影响,使春华难以成为秋实,期盼的结果就达不到。一年的周期尚具不确定性,那么千百年的周期,则更难把控,何况我们根本不知历史的周期究竟是多少年。在这“天”的动静本能之间,也关涉“地”的生死之本能。在此可知,时间是时时流动、不断变化,又充满未知数和不确定性的。

如果说历史的主题是时间中的人,是他者,那么还原历史、追溯过往的他者,就是历史的目的。今日之我,是从外形和内涵两个方面继承过往而来的,于是今日之文化继承,大抵有两种情况:西方诸文化同出一流、内涵相近,但各自强调创新之处,于是外形各异,此谓“新瓶装旧酒”。中国文化一脉相承,外形千年不易,但其内涵已在经年累月中发生了变化,此谓“新瓶装旧酒”。其实中西都是基于大文化体系的大脉络,又含有无数多样性,既有长寿不死的传统中轴,亦经历死生不息的循环。差异不在现象上,而在于自我认同的价值观基础是倾向于与前人求同还是求异,是以传承为荣还是以创新为荣。这种“死生”与“长生”的辩证关系,始终存在于历史发展的脉络中。

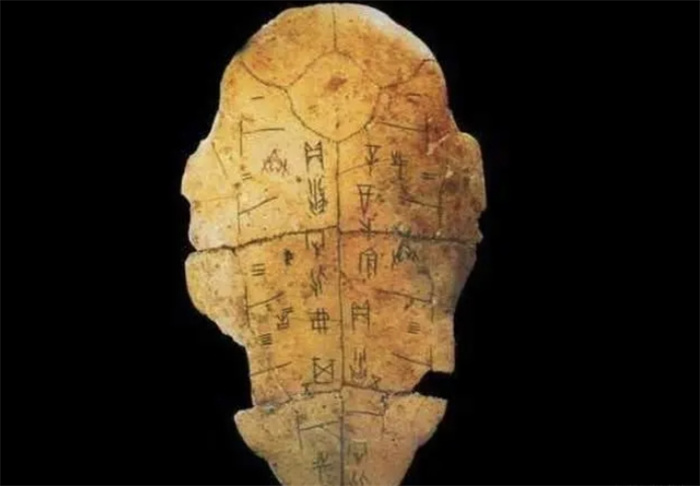

若要了解中国历史几何,则须先了解“中国”之定义。但定义中国的指标众说纷纭,十分模糊。追溯至远古,生存于此地的人也并不知道,此处即中国。比如春秋战国时代,中国境内各国林立,彼此都是独立的国家,而非统一的中国。现今的中国概念,在当时是不存在的。秦国与楚国是两种不同的国家,前者国强民弱,后者国弱民强。这一观点,似与传统史家记载不符,但文献记载本非十分可靠。比如甲骨文中有象,就能论证商代天气暖和以致有象群分布吗?非也。由于地域交往的拓展,使人们所知多于所见,因此有象的概念,未必就有象的实体。

那么既然诸国林立,后世史家何以记成统一王朝呢?这大概是北方民族窃取南方历史的结果。我们知道,定居便于传承经验,而流动则不利于传承。因为经验的意义在于指导生活,但流动则使旧经验难以生效,于是传承的动力也不复存在。由于历史的书写权在于强者、胜者手中,一国若无既往之历史,则会窃取被征服国的历史。于是农耕文明善于自我传承,保持自己的文化传统,而流动的族群,则善于传播文明、吸收文明。北方游牧文明战胜南方农耕文明,便自然将其历史据为己有,史家笔下的神话由此而来。

据此可见,倡导中华文化自古一脉相承,将国内各地文化同归“中华文化”之做法,实乃创造“历史”、构筑神话的行为。

现今中国上古文化的研究,有三种错误的取向:一是学术意识形态化,以构筑政治合法性为目的,因果倒置而失却了学术求真之目标。二是预设立场,以研究附会理论,其结论同样失真。三是研究手段单一化,无法兼采众长,为学科所限,难以求取真相。

为避免上述谬误、复活已消失的记忆和观念,研究者应当遵循七项基本原则:一曰“白纸原则”,即抛开一切预设立场,直接与史料沟通;二曰“自行不取名”,即避免诠释,以防片面理解、贻害后学;三曰孤证不释,即力求搜集全部资料,让资料自我表达而不作人为诠释;四曰“表里分合”,即明晰历史的外形与内涵,避免想当然的误解;五曰掌握母题,即在了解母题之前不贸然用理论诠释,以防误解;六曰多种材料和方法互证,即兼采各种方法、材料,相互参照、小心求证;七曰“历史方法”,即打通断代的限制,不仅要熟知研究的时代,也要了解与之相邻的历史时期。

除此外,郭教授在史学方法论上另有多项主张,散记如下:

一是避免“史前”提法,因为文献所述未必是信史,而文献未述之时代,也应在历史研究范围之内。

二是将“考古与历史对话”的说法改为“考古学与文献学”的对话。因为无论考古学还是文献学,都不过是研究历史的手段和工具,两者都是历史之学的一臂,不可忽视却也不可与历史这个整体相提并论。研究问题需要综合多方面信息、综合运用多种学科和方法,才能探寻更全面客观的结论。

三是关于王国维主张的“地下材料与史籍记载相结合”的“二重证据法”,应是“补正”而非“补证”,区别在于对两种材料的重视程度不同。对于上古史而言,地下材料的可信度应当高于传世文献,所以在研究中要让地下材料自己说话,而不附会文献资料。若给上古史史料进行史料排别,次序应当是考古、大自然、出土文献、传世文献。这是因为,无论传世文献还是出土文献,都是由写作者故意留下的历史证据,掺杂了写作者的写作意图,故不可能客观呈现历史原貌。而考古所得与大自然留下的痕迹,都是无意识间留存的历史证据,不会受政治等因素左右,更显得客观可信。

四是谨慎对待历史文献,因为历史文献的写作具有主观性和目的性,不可能呈现全然客观的真相,所以历史文献往往都在构建“神话”,应审慎对待文献。

在讲座中,郭教授一直强调“史无定法”,要打破学科和专业的藩篱,综合运用恰当的学科方法做学问。诸多材料中,唯第一手材料最为重要和可信。而且研究历史应当从人的行为逻辑出发,研究人的历史。这就需要史家从书斋走向田野、亲力亲为,亲自挖掘历史真相。

郭教授的讲座层次分明、见解独到,笔者实在受益匪浅。大概是学识所限,笔者仍难理解乃至认同教授对“历史是什么”这一问题的解答。依教授所言,历史是客观的过去,是“他者”。然而,受主观意志限制,凡传世文献无不是时人想象构建的“神话”。所以传世文献不足以说明文献所记载之历史,反倒可以说明这些文献写作者所处年代的些许情况。照此说来,哪位史家的作品不存在主观的诠释呢?是不是所有的史家倾其一生所探究的“真相”,其实都只是一厢情愿的“神话”呢?那么,历史学的价值,又在哪里呢?私以为,忽视历史解释的价值,单方面强调历史事实的作用,是不足以说明“历史是什么”这个论题的。历史学作为人文学科的基础,背后承担着时代的需要。每个历史学家,都是为其所在的时代而服务的。若单纯罗列史料而不加诠释就足以胜任历史学家,那么史家的工作岂非放之四海而皆准?它的时代性又从何而来呢?放弃对史料的诠释,历史学所谓“人学”又从何体现呢?

“课堂不是问题的终结,而是开始”,期待之后的学习能有更多的惊喜。

全文完

历史考古与上古文明

长按指纹 一键关注

中国神人革命:考古发现改写认知,难怪管仲会说“以人为本”

礼记记载:“殷人尊神,率民以事神。”商朝崇尚鬼神,鬼神高于一切,甚至天天轮番祭祀,人事礼俗居于其次,因此商朝是典型的“以神为本”。管子记载,管仲向齐桓公称述霸业时,提到“夫霸王之所始也,以人为本。本理则国固,本乱则国危。”因此,“以人为本”春秋时已有,而不是现代词汇。问题在于,商朝时是“以神为本”,春秋时是“以人为本”,两个思想截然相反,那么何时发生由“神”到“人”的宗教革命,如何发生?我要新鲜事2023-09-20 20:41:410001江西村庄找到古墓群 发现47口棺材(陪葬女性)

墓葬群47口棺材中都是陪葬的女性。在江西省靖安县的一个小村庄,一处名为斋饭岗的土丘息发生了一起盗墓案。考古专家得知消息以后立马赶到现场,发现地上有个又大又深的盗洞,盗洞里头还残留着一些古代丝织品。为了堡古墓中有可能遗留的文物,专家决定对其进行抢救性发掘。47口棺材我要新鲜事2024-01-22 20:08:420005专家挖出一座明代古墓 墓主人是太学生(明朝古墓)

专家找到的一座明朝古墓是太学生的墓葬。在湖北省的潜江市,西气东输的施工队无意中挖出来一只石头大乌龟。文物专家得知消息以后,立马赶到施工工地,发现这只乌龟其实是古代放在陵墓前用来驮碑的壁系,也就是说地底下应该有座古墓。于是考古队赶紧带着专业的考古工具洛阳铲,在发现壁系的地方进行勘探,果然挖出来一座明代古墓。墓主衣物我要新鲜事2024-01-14 21:30:350004小型偷蛋龙:河源龙 介于鸟类和恐龙之间(有鹦鹉喙状嘴)

河源龙是一种偷蛋龙科恐龙,诞生于6500万年前的白垩纪末期,第一批化石发掘于中国广东的河源市,因此以地名进行了命名。河源龙的外形非常迷你,同时具备小型兽脚类恐龙和鸟翼类动物的两种特征,被认为是恐龙和鸟类之间演化的过渡生物,它的化石也是中国发现的首批偷蛋龙科恐龙。河源龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 19:07:130000