从出土钱范看魏晋南北朝时期的铸钱工艺

【关键词】魏晋南北朝;钱范;铸钱工艺

【摘 要】魏晋南北朝时期是我国铸钱工艺史上十分重要的时期,遗留下了种类丰富的钱范,有平板竖式铜母范、平板竖式石子范、叠铸铜母范、叠铸泥子范等,通过对钱范的研究,可以确定这一时期的铸钱工艺既有平板竖式铸钱法,也有叠铸钱法,并在北朝晚期孕育出了新的铸钱工艺——翻砂铸钱法,而翻砂铸钱法在北朝的出现与当时较为宽松的铸钱政策有关。

中国是世界上最早铸造钱币的国家之一,考古出土资料表明,春秋中晚期已经出现了平板竖式铸钱技术,此后经过不断实践与创新,西汉时期出现了叠铸钱法,魏晋南北朝时期叠铸钱法逐步发展成熟,北朝又在叠铸钱法基础上孕育出了翻砂铸钱法,并延续使用了一千多年,直至现代仍然发挥着重要作用。由此可知,我国古代的铸钱工艺主要分为三种:平板竖式铸钱法、叠铸钱法、翻砂铸钱法。

钱范是铸钱时所使用的各种模、范的统称。钱币学界一般根据制范工艺流程的不同将钱范分为祖范、母范、子范三类,用祖范翻制母范,母范翻制子范,子范铸造钱币,不同的铸钱法使用的钱范都可归入这三类。铸钱技术的高低往往反映在钱范上,所以研究古代钱币的铸造技术离不开对古代钱范的研究。魏晋南北朝是我国铸钱工艺史上的重要时期,留存下了种类丰富的钱范,本文拟对这些钱范进行研究,以探讨魏晋南北朝时期的铸钱工艺。

一

平板竖式钱范及其铸钱工艺

魏晋南北朝时期,因平板竖式铸钱法属于相对落后的铸钱工艺,使用并不广泛,钱范发现得并不多,现存有铜母范与石子范两类。

1.平板竖式铜母范

根据笔者掌握的资料,现存的平板竖式铜母范仅 2 件。一件是三国蜀“太平百钱”铜母范,出土于成都市小通巷房管所建筑工地,现存四川博物院。此范厚2.4厘米,周长47.2厘米。浇注口位于顶部,呈喇叭口状,主浇道细长,钱模和主浇道之间有支浇道相连接。主浇道两侧对称排列4 列 12 枚钱模,左侧为面模,右侧为背模,钱文为“太平百钱”四字(图一,1)。太平百钱为三国蜀汉政权的钱币,铸行时间大致为建安十九年(214)至建兴五年(227)。另一件为南朝梁公式女钱铜母范,现藏上海博物馆。该范长 15.2 厘米,宽 11.9 厘米。浇注口位于顶部,呈喇叭状,主浇道两侧对称排列4列16枚钱模,面、背模相间排列。钱文为“五铢”二字,钱币有内郭无外廓,与南朝梁的公式女钱特征吻合。范四角有三角形榫卯结构(图一,2)。

平板竖式铸钱法完整的制范过程需经历祖范、母范、子范三个阶段,其工艺流程为:刻制祖范→翻铸铜母范→翻制泥子范→浇铸钱币。祖范的刻制十分关键,材料选择较软的石材或泥胚,在刻制时,除了浇注口、浇道、钱模的设置外,还要考虑钱腔的深度和钱范边框的厚度,要求十分精细。铜母范的质量要求同样较高,唯此才能翻制出合格的子范。以南朝梁公式女钱铜母范为例,用其翻制的泥子范为平板状,正面有钱腔,背面为平面。泥子范晾干后即可合范。合范时两范正面相向、榫卯对合。浇铸时竖式摆放,浇注口向上。这种铸钱工艺的缺点是制作钱范的过程比较复杂,要得到铸钱的子范需要经过制作祖范、母范的过程,优点是子范能够批量生产。

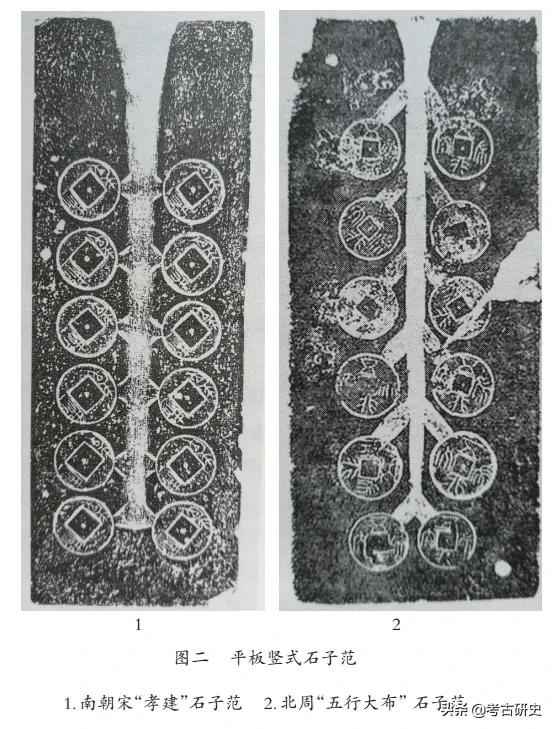

2. 平板竖式石子范

根据现有资料,平板竖式石子范仅存2件,形制大致相同,皆为长方形。南朝宋“孝建”石子范,现藏于中国国家博物馆。该范制作精致,浇注口位于顶部,呈喇叭状,主浇道居中,两侧对称排列钱腔 2列 12枚,均有支浇道与主 浇 道 相 连 接 。钱文为“孝建”二字(图二,1)。北周“五行大布”石子范出土于齐国故城,现藏淄博市齐国故城 遗址博物馆。该范长 23.8厘米,宽 12 厘米,厚1.8厘米,基本形态与南朝宋“孝建”石子范相同,钱文为“五行大布”4 字,在范左上角与右下角有凹下的圆形卯眼(图二,2)。

这两件石子范应该是直接刻制的,范体均呈板状。采用这种工艺铸钱需要分别刻制出正面范和背面范,对合后成为一套范。浇铸时竖式摆放,浇注口向上。这种工艺的优点是省去了制作祖范和翻铸母范的过程,缺点是制作子范较为费工,无法实现批量生产。

二

叠铸钱范及其铸钱工艺

(一)叠铸钱范

现存魏晋南北朝时期的叠铸钱范有铜母范和泥子范两类。

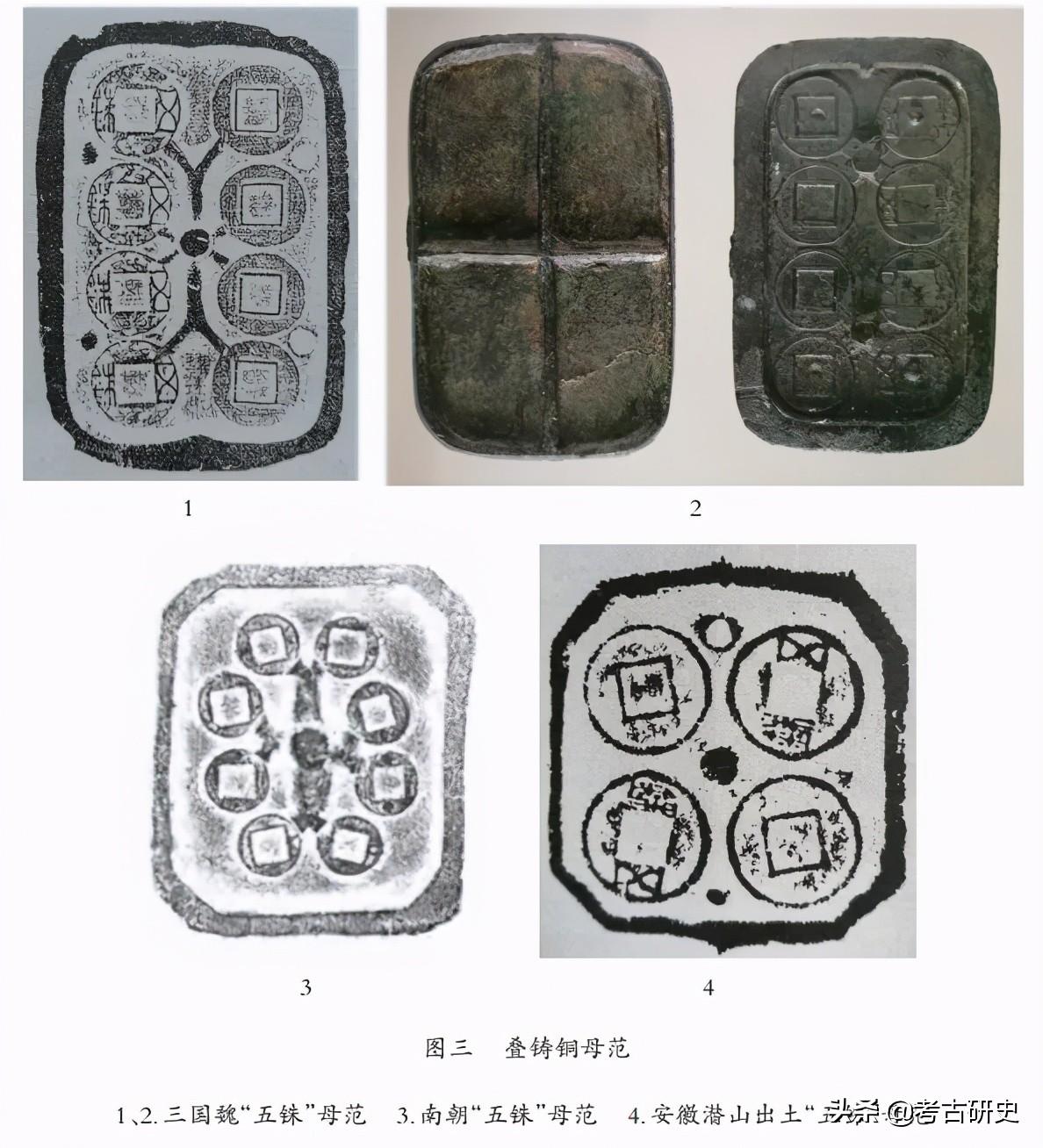

1. 叠铸铜母范

根据现有资料,魏晋南北朝时期叠铸铜母范共有5件。中国国家博物馆藏的三国魏“五铢”叠铸铜母范 3件,尺寸相同,长 11厘米,宽 7.6厘米,厚 1.3 厘米,正面边缘处有榫卯,背面有“十”字形加强筋。分单主浇道与双主浇道两种。其中 1 件为单主浇道,主浇道居中,对称排列 2 列共 8 枚钱模,4 面 4 背,有支浇道将主浇道与钱模相连接(图三,1);2 件为双主浇道,每个主浇道外对称排列4枚钱模,2面2背,有“×”形支浇道将主浇道和钱模连接(图三,2)。上海博物馆藏南朝“五铢”叠铸铜母范为长方形,范内对称排列 8枚钱模,为无文小钱,钱模特征与南朝“五铢”恶钱相同,主浇道位于正中央,有较粗的支浇道将主浇道和钱模连接,无榫卯(图三,3)。另有正方形叠铸铜母范 1 件,出土于安徽潜山彰法山。范边长 4.8 厘米,厚0.7 厘米,主浇道位于正中央,周围对称排列 4 枚钱模,面背相间排列。范上下端有圆形榫卯。钱文“五铢”模糊,面无内廓(图三,4)。

2.叠铸泥子范

现存魏晋南北朝时期的叠铸泥子范数量较多,有单腔范,也有多腔范。叠铸钱法早期使用的是单腔范。

单腔叠铸泥子范有三国吴“大泉五百”泥子范和南朝宋“四铢”泥子范两种。三国吴“大泉五百”叠铸泥子范是在疏浚杭州西湖时发现的,共 30 多件。钱范呈不规则圆形,直径 3.5~3.7厘米,厚约 0.7厘米,无浇注道,说明未经使用就被废弃了(图四,1)。据《三国志·吴主传》记载,三国吴“大泉五百”铸造于嘉禾五年(236)。南朝宋“四铢”叠铸泥子范出土于南京城南皇册家园建筑工地,共有300多件,均残破严重,泥范上发现有榫卯结构,未发现浇注道(图四,2)。

多腔叠铸泥子范的代表是收藏在中国国家博物馆的南朝梁“五铢”叠铸4腔和8腔泥子范。两种范均为正方形,4腔范边长 6.9厘米,8腔范边长 8.2 厘米,厚度均为 0.5~0.65厘米。正面和背面都有钱腔。正面钱腔有钱文,钱文为“五铢”;背面钱腔不带钱文。主浇道位于范体中央,有支浇道将主浇道与钱腔相连接,4腔泥子范的支浇道呈“×”形(图四,3),8腔泥子范的支浇道呈“米”字形(图四,4)。

(二)叠铸钱范的铸钱工艺

魏晋南北朝时期的叠铸钱范呈现出多样性的特点,这与当时战乱频繁、政权分裂密切相关。

通过分析叠铸铜母范和叠铸泥子范可以确定,完整的制范过程都经历了祖范、母范、子范三个阶段。从出土实物可以看出,魏晋南北朝时期叠铸铜母范已经较平板竖式铜母范进步了,钱范体型变小,节省了制作的成本;形状固定为方形,比之前的不规则形状更方便对合;榫卯亦改成了凸起的圆点状,节省了钱范空间。采用这种工艺铸钱效率有所提升。

三国吴“大泉五百”叠铸泥子范和南朝宋“四铢”叠铸泥子范的制作工艺较为特殊。此类叠铸泥子范都为单腔范,未发现主浇道的痕迹。浙江桐乡出土的“大泉五百”钱树实物证明,叠铸泥子范的主浇道应是最后完成的。马俊才曾还原了三国吴叠铸泥子范的制作过程:“范体是用上下两个木质模具打压而成,模腔底中央阳刻钱面如实物形状,下端阳刻钱幕。下模具内抹上油脂类或洒上木灰类脱模剂,将范泥放入下模具用上模具捺印成范,倒出晾干。由于圆钱的中心对称性,在晾干的钱范正面一字外廓外侧刻上支浇注道。”这种解释是合理的。三国吴“大泉五百”叠铸泥子范和南朝宋“四铢”叠铸泥子范采用了相对原始且复杂的制范技术,主要还是因为当时的叠铸技术不成熟。此外,三国吴对于泥料的选用有较高要求,《吴郡图经》记载:“每岁官取长洲县白墡土,为钱唐铸钱监用”,可知制范所用原料是长洲县(今江苏苏州西南)的白土,为了获取符合要求的原料不惜费工费时从远道运来,反映出泥范制作并非简单、草率,而是与铜母范一样有着较高的标准与要求。

魏晋南北朝时期的叠铸泥子范有单面腔和两面腔两种。单面腔子范正面是钱腔,背面是平面,例如用三国魏“五铢”叠铸铜母范翻制的泥子范就是单面腔的。这种单面腔泥子范晾干以后,两个范片正面相向、榫卯对合就组成一套范。几套范对齐叠加,外面裹上草泥,上面的主浇道做出浇注口,就成为一个范包。范包经晾干、预热程序就可浇铸了。双面腔叠铸泥子范以南朝梁“五铢”叠铸泥子范为代表,其合范操作方法与单面腔叠铸泥子范略有不同,要求范片正面向上、对齐。该范范体极薄,经实验,一个范包可以叠加60层范片,一次就可铸钱480枚,可以大幅度地提高铸钱效率。

三

叠铸钱法向翻砂铸钱法的发展

除了采用平板竖式铸钱法和叠铸钱法外,北朝晚期又孕育出了新的铸钱工艺——翻砂铸钱法。这种铸钱法在浇铸完成后需要将砂范打碎才能取出钱币,因此没有砂范留存。

翻砂铸钱法是在双面钱腔叠铸钱法基础上产生的。双面钱腔叠铸范片的制作方法与单面钱腔叠铸范片有根本区别。由于两面均有钱腔,制作时要求上、下均有母范,并且一次性压印出来,也就是面、背分范。这种变化实际上是母范法向母钱翻砂法的过渡,正如相关学者指出的:“几枚钱模固定在一起时构成母范,人们按照母范法的程序翻制子范;而一旦将其‘松绑’,钱模个体化,不就是母钱法了吗!”

翻砂铸钱法在北朝的出现与当时相对宽松的铸钱环境有直接关系。根据史料记载,北朝第一次铸钱是在北魏孝文帝迁洛后的第二年,也就是太和十九年(495),由于官方缺乏铸钱经验,便允许民间参与铸钱,“在所遣钱工备炉冶,民有欲铸,听就铸之,铜必精炼,无所和杂”。民众铸钱有更为迫切的降低成本需求,而且由于当时民间也无法制作出合格的铜母范,故采用真钱翻砂的办法。换言之,正是这种较为宽松的铸钱政策,使得民间具备了创新钱币工艺的可能。

本文改编自《从出土钱范看魏晋南北朝时期的铸钱工艺》,原文刊载于《文物春秋》2020年第5期(总第176期)。作者:朱安祥 河北师范大学历史文化学院。

古代大热天流行一种娱乐活动,历朝后宫嫔妃都喜欢,因为太有趣,不少孩子如现代玩手游一样易上瘾

斗蟋蟀,古代热天最流行的一种娱乐活动本文作者倪方六今天(7月31日)是中伏第10天,正是一年中最炎热的时候。这种时候,大家都乐于呆在空调房看看电视,上上网,玩玩游戏。古人这个时候会做什么?也喜欢玩游戏——斗蟋蟀(半蟋蟀图,左侧四小儿聚精会神)我要新鲜事2023-05-27 07:32:150000郭胜强:河南大学对殷墟科学发掘的贡献

殷墟甲骨文的发现是“中国近代学术史上一件惊人的盛事”(注:胡厚宣:《五十年甲骨文发现的总结》,商务印书馆1951年版。)。郭沫若先生曾指出:“殷墟的发现,是新史学的开端”(注:郭沫若:《古代研究的自我批判》,《十批判书》,群益出版社1946年版。)。史学大师王国维更将之与孔府壁书、汲冢竹书并列为自汉以来中国文化史上的三大重要发现之一(注:王国维:《最近二三十年中中国新发现之学问》。)。0000山东出土汉代古墓 玉璧系衣和风俗有关(汉代风俗)

玉璧系衣是对死者的美好祝愿。在我们中国的古代王朝当中,用玉做出来的东西是非常常见,一般来说都是配件或者是摆件,可是让专家完全没有想到,在山东地区出土的一个汉代古墓当中居然有着一个用玉做出来的衣服,这是出现在2010年山东菏泽的一条消息。在当地发现了一个西汉古墓,考古专家们马上拿着自己的用具来到了这里进行挖掘。可是在挖掘出来之后却有了更加惊人的发现。初步考察我要新鲜事2023-03-10 12:46:240004“新时代百大陈列展览精品展示推介系列活动”启动

在文化和自然遗产日来临之际,6月10日,中国文物报社正式启动“新时代百大陈列展览精品展示推介系列活动”。为提升博物馆展陈水平和社会服务能力,更好满足广大人民群众的精神文化需求,在国家文物局指导下,中国博物馆协会、中国文物报社组织开展了全国博物馆十大陈列展览精品推介活动,至今已经连续举办19届,推出一大批优秀展览项目,成为博物馆服务大众、展示中国博物馆形象的重要窗口,引起社会广泛关注和好评。0000