古代大热天流行一种娱乐活动,历朝后宫嫔妃都喜欢,因为太有趣,不少孩子如现代玩手游一样易上瘾

斗蟋蟀,古代热天最流行的一种娱乐活动

本文作者 倪方六

今天(7月31日)是中伏第10天,正是一年中最炎热的时候。这种时候,大家都乐于呆在空调房看看电视,上上网,玩玩游戏。古人这个时候会做什么?也喜欢玩游戏——斗蟋蟀

(半蟋蟀图,左侧四小儿聚精会神)

斗蟋蟀,是中国特有的一种夏秋文化生活,是一种积极的避暑方式,男女老少都喜欢玩,尤其是后宫嫔妃、贵族女人最热衷这种娱乐活动,不少小孩子亦如现代玩手游一样上瘾,一直玩到深秋。

这文章,就来说说古人斗蟋蟀的事儿。

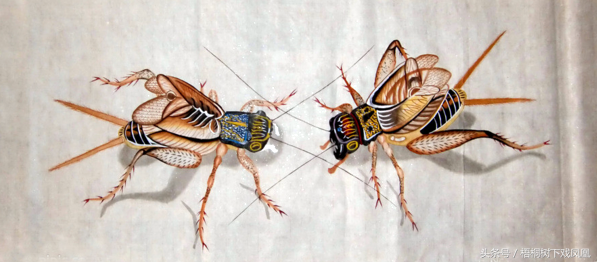

(斗蟋蟀,绘画)

蟋蟀是热天最有趣的鸣虫之一。小暑有“三候”,其中之一候就是“蟋蟀居宇”、另外两个是“温风至”、“鹰始鸷”。到了大暑天时,蟋蟀已发育得很好了,这里乡村田野里蟋蟀最多。

中国人对蟋蟀的观察很早,《礼记》已提到了蟋蟀的习性:“季夏之月,蟋蟀居壁。”宋人罗愿《尔雅翼》称,蟋蟀“好吟于土石砖瓦之下,尤好斗,胜辄吟呜”。明生物学家王逵《蠡海集》中也称:“蛋阴性妒,相遇必争斗。”

(蟋蟀)

蟋蟀对环境的适应性非常强,只要有杂草生长的地方,蟋蟀就可能生长,可以生存,在中国分布极广。斗蟋蟀活动在古代很多地方都存在,至今不衰,与蟋蟀的分布广泛有直接关系。

在蟋蟀当令的夏秋两季节,古人捉来它们消遣取悦,在大热天找点乐趣。其中,后宫女人最热衷于斗蟋蟀,从唐宋后宫,到明清后宫,都有她们斗蟋蟀的记录。

(蟋蟀)

有一种说法是,玩斗蟋蟀开始为宫闱之乐,最早在后宫闲得无聊的嫔妃中间流行,后来传到民间。

五代王仁裕《开元天宝遗事》即持这样的说法,宫中斗蟋蟀:“每至秋时,宫中妃嫔辈,皆以小金笼捉蟋蟀,闭于笼中,置之枕函畔,夜听其声,庶民之家皆效之。”

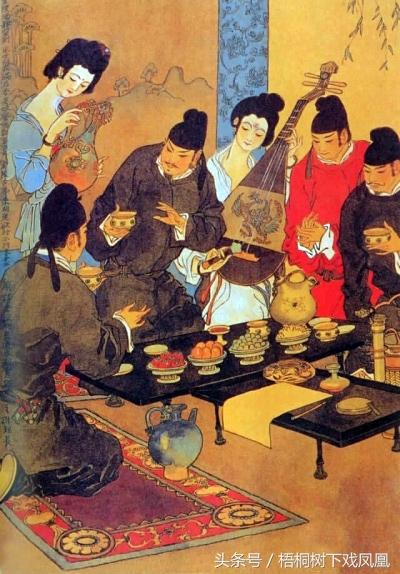

(唐朝后宫,现代影视再现)

一般认为斗蟋蟀活动始于唐代,根据就是《开元天宝遗事》中这种说法。这一说法不应该是事实,应该是民间先玩开的。有学者认为,斗蟋蟀与早期农人庆丰收活动有关,从田野里逮了蟋蟀后,就地挖个坑斗着玩,分出输赢,赢了就得到一个“丰收饼”,渐渐地斗蟋蟀传开了。

斗蟋蟀,民间又称“斗促织”、“斗蛐蛐”。在唐朝人玩开后,盛行于两宋,尤以南宋为最,还出了一位“蟋蟀宰相”贾似道。

贾似道确是斗蟋蟀高手,中国最早的一部研究蟋蟀专著《促织经》,就是他写的,全书共二卷,分论赋、论形、论色、决胜、论养、论斗、论病等,对如何养蟋蟀,怎么斗蟋蟀都有详尽的论述,很可惜这本书的内容大部散佚了。

(贾似道宴乐图)

贾似道因此被称为“蟋蟀宰相”,民间则称他“贾虫”。贾似道精于斗蟋蟀,身为宰相却不专心辅政治国,以致于成了“误国虫”。

据《宋史·贾似道传》,当年元军将襄阳城围困了,十分火急,可他“日坐葛岭,起楼台亭榭,取宫人娼尼有美色者为妾,日淫乐其中。”如果有人敢偷窥,麻烦大了,有一美妾的兄长站在门外,被贾似道发现,立即被绑了,扔进火中。因为酷爱斗蟋蟀,贾似道直接带着蟋蟀上朝议政,严肃的朝堂上不时传出虫鸣声。有一次,蟋蟀从他的衣袖内跳出来,竟跳到了皇帝胡须上。

到明清时期,“全国人民”都喜欢斗蟋蟀,连孩子都会斗蟋蟀,不少孩子就像现在玩手游上瘾一样,沉湎其中。内容丰富、方式多样的“鸣虫文化”,也因此得到了进一步发展,达到高峰。

(明宪宗朱见深“行乐图”,喜欢斗蟋蟀)

明清时,一些人将之当成了谋生手段,斗蟋蟀成为职业行为。明人刘侗、于奕正《帝京景物略》称:“斗促织,壮夫士人亦为之。斗有斗场,场有主者,其养之又有师,斗盆筒罐,无家不贮备焉。”

明朝时,斗促织的风俗很盛,从民间到贵族,都喜欢斗蟋蟀,有的人连工作也不要了,学也不上了,“豪右以销其赀,士荒其业”,足可见斗蟋蟀之有趣之流行。

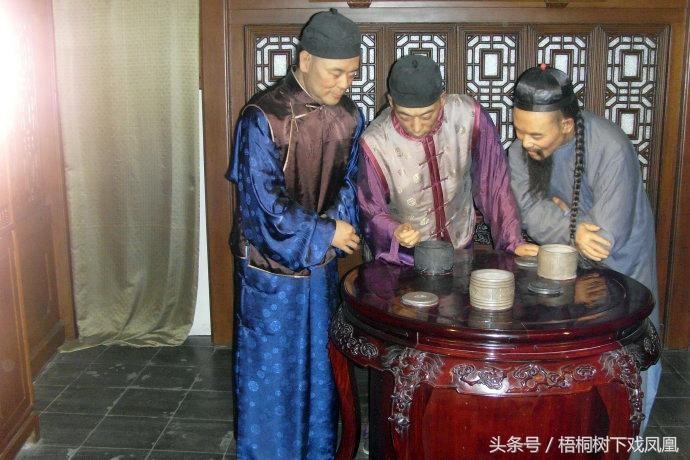

(清朝人斗蟋蟀,蜡像)

(清朝人斗蟋蟀工具,左侧为探子)

蟋蟀要求无“四病”,即仰头、卷须、练牙、踢腿;外观颜色也有尊卑之分,“白不如黑,黑不如赤,赤不如黄”,体形雄而矫健为上,最受玩家青睐。

斗蟋蟀与人类体育赛事一样,“选手”也有等级之分,要挑重量与大小差不多的,用芡草或马尾鬃做成的“探子”挑引,让它们互相较量,几经交锋,败的退却,胜的张翅长鸣。

斗蟋蟀从六月暑天玩起,到秋天更最为流行,故又有“秋兴”一说,老北京则称为“京秋雅戏”,至今流行!

(现代小儿斗蟋蟀)

十大考古终评项目 | 熙熙攘攘见明月 海马水兽梦东京——河南开封州桥及附近汴河遗址

#2022十大考古#发掘单位河南省文物考古研究院开封市文物考古研究所项目负责人刘海旺01发掘背景州桥位于今开封市中山路与自由路十字路口南约50米,是北宋东京城御街与大运河(汴河段)交叉点上的标志性建筑,始建于唐代建中年间(780~783年),后经五代、宋、金、元、明,至明末崇祯十五年(1642年)被黄河泛滥后的泥沙淤埋。我要新鲜事2023-05-06 11:21:150000清西陵中,几座最具代表性的陵寝建筑,堪称绝无仅有的艺术珍品

清西陵,无论是从建筑规模,建筑技艺还是文化内涵,都堪称前所未有。其中,规模最大,功能最完备的雍正泰陵,位于陵区的中心位置,是西陵中建筑最早、规模最大的一座。泰陵始建于1730年,占地8.47公顷,内葬世宗雍正皇帝,孝敬宪皇后,敦肃皇贵妃。我要新鲜事2023-08-31 18:52:390000开拓考古研究新领域:木材考古学的理论、方法和实践

我要新鲜事2023-05-28 23:28:280000湖南古城的重要发现 保存完好千年的遗址(千年遗址)

湖南发现的千年遗址保存依然完好。站在城头山遗址东门核心保护区,深吸一口气,似乎还残留着6300年前土城的泥土味,稻田里还可见嘉禾的绿。赵亚峰语气积极:“建在稻田上的城墙是城市的隐喻,城头山是稻作文明的果实。”城头山城墙我要新鲜事2023-07-18 20:47:0900001998年 盗墓贼将彩棺卖出百万天价 谁料丢弃的男尸才是稀世珍宝

我要新鲜事2023-09-22 20:06:300000