西汉有一年暴发传染病,所用防控手段至今有效,欧洲中世纪才使用

隔离,中国人最先使用的防传染手段

本文作者 倪方六

就要过大年了,而“武汉肺炎”影响了节日气氛。

引起中国武汉不明肺炎的原凶,早已确认是新型冠状病毒,而不是2003年暴发的非典或其变种。这一确认为疑似病人的确诊或已确诊病人的治疗提供了方向。

2003年“非典”救治现场

2003年“非典”救治现场

如何对付新型冠状病毒?自然是药物治疗。而防止再次传染、交叉传染,最好的办法是什么?就是医学隔离和封锁疫区。

医学隔离和封锁疫区,是中国古代防疫常用措施之一 ——这是中国人最先采取的可有效防止人类病疫传染的手段!

古代闹市区

古代闹市区

中国是一个多灾多疫的国家,因此中国人很早就对传染病进行了研究,并发现、发明了很多控制传染病的方法。

中国现存最早的医典《黄帝内经·素问》中,即讲到了伤寒、温病的防治,而瘟疫类传染病就包括在温病之中。

着防护服的武汉疫区医护人员

着防护服的武汉疫区医护人员

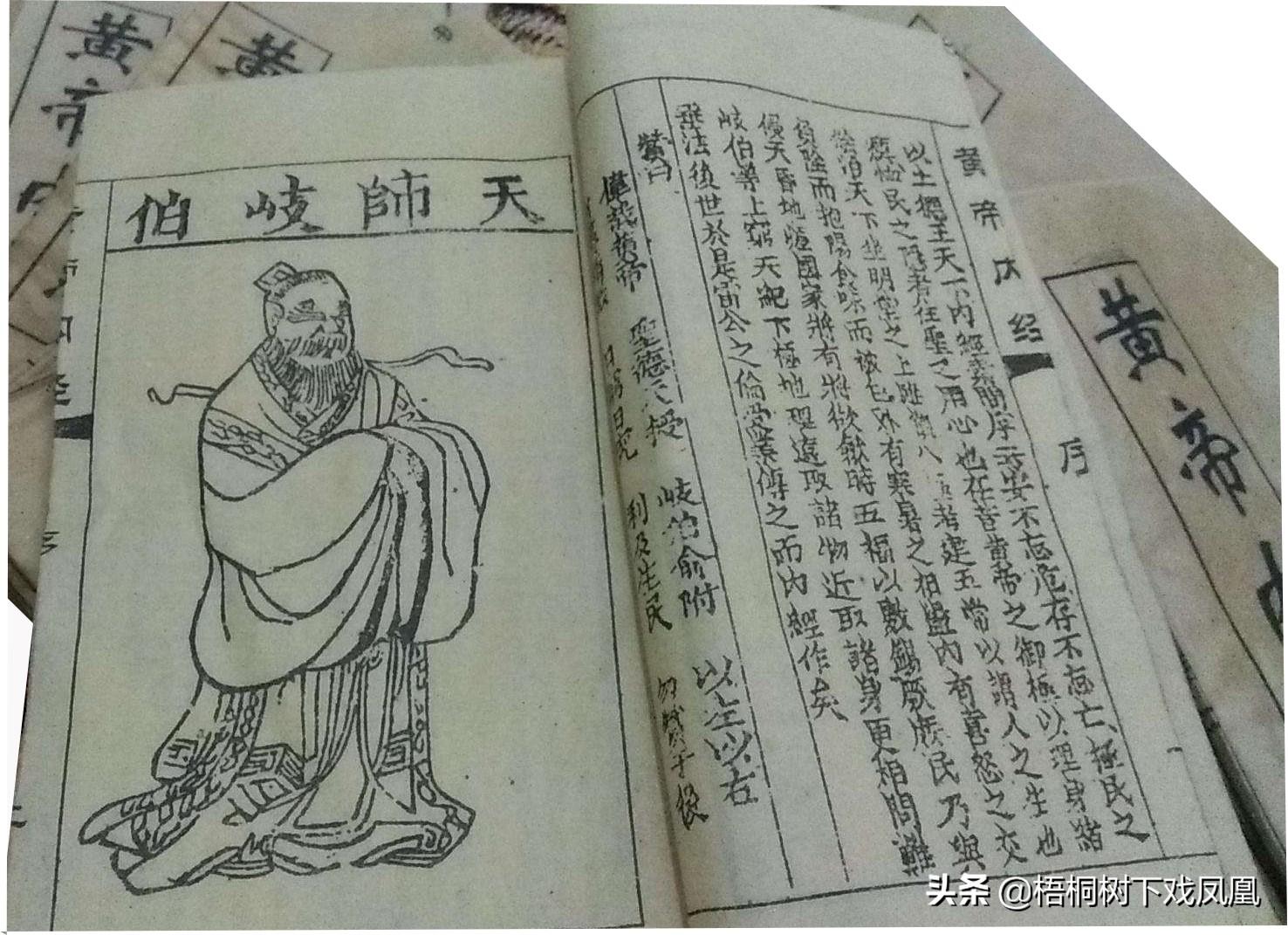

该书《遗篇·刺法论》中,提到黄帝与华夏中医始祖岐伯的对话——

黄帝问: “余闻五疫,皆相染易,无问大小,病状相似,不施救疗,如何可得不相移易者?”

岐伯答: “不相染者,正气存內,邪不可干,避其毒气,天牝从来,复得其往,气出于脑,即不邪干。”

黄帝所问大概意思是,听说各种瘟疫都互相传染,大人小孩无一例外,除了常规治疗以外,如何防止传染?歧伯的观点是,防止各种瘟疫互相传染,要增强免疫力,这样才能从根本上抵抗病毒入侵。同时,还要避开病毒,不让邪气进入体内。

《黄帝内经》书页

《黄帝内经》书页

这里虽然没有明确说如何“避其毒气”,但可以想见像如今天戴口罩、毛巾捂口鼻都是避毒的有效手段。

这里的“毒气”——乃致病之“气”,其实就是现代已被证明了的细菌、病毒一类病原微生物。

中国古人喜欢用“气”来表示某种东西。与“毒气”类似的概念还有邪气、异气、杂气、戾气、疠气、疫气等,这些“气”统统是人类染病患疾的根源。

古代村医治病

古代村医治病

明末医家吴又可便对传染之“气”有很深的研究。在其《温疫论》中提出,传染病(瘟疫)是由戾气引起的,“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感。”这种“气”无色无味,肉眼看不见(现代可以看见了),却最易传染人——不就是病毒么!

更了不起的是,中国古代医家认为,可人传人的病疫是通过呼吸道感染的。吴又可便认为,传染病疫是——“邪从口鼻而入。”

《神医喜来乐》剧照

《神医喜来乐》剧照

对于传染病的防治,吴又可提出了与《黄帝内经》中相似的观点,即要强健体质,增强自身免疫力,“本气充满,邪不易入;本气适逢亏欠,呼吸之间,外邪因而乘之。”

吴又可还提醒人们,要注意饮食,休息好,保持心情舒畅,否则,“或遇饥饱劳碌,忧思气怒,正气被伤,邪气始得张溢。”

上述是从个体提出的防范传染病的要求,如果从群体和全社会的角度,中国古人则认为最好办法是减少外出活动,隔离患者,封锁疫区。

老中医(蜡像)

老中医(蜡像)

这种控制社会传染病的手段,中国在秦汉时已开始。

据《汉书·平帝纪》记载,针对当时的传染病,朝廷采取的办法是——“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”

“舍空邸第”,就是空出房子,将患者集中安置,这样既可以保证患者不再成为二次传染源,也让患者得到了帮助,便于进行集中治疗,这就是中国古代的“医学隔离”措施。

这是中国史书中,对传染患者进行医学隔离的最早记载。

古代救治病人(剧照)

古代救治病人(剧照)

其历史背景是,西汉元始二年(公元2年),不少地方发生旱灾,并发蝗灾,随之暴发疫情。怎么办?其中重要一点就是,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”,虽然这是作为朝廷慈善手段开展的活动,但对防止疫情扩散起到了积极的作用。

此后,“舍空邸第”成为中国古代历朝政府控制传染病的手段,一直到今天,都是人类控制和预防传染病行之有效的办法。从2003年的“非典”,到眼下的由新型冠状病毒引发的“武汉肺炎”,隔离都是第一选择。

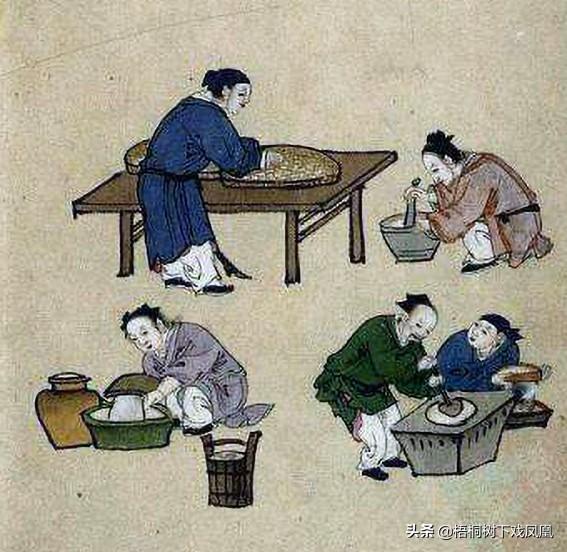

中药制作图

中药制作图

央视最新报道,武汉防控指挥部已发布公告:自2020年1月23日10时起,武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;无特殊原因,市民不要离开武汉,机场、火车站离汉通道暂时关闭。

这一做法在过去就是“封城”,实际就是大范围医学隔离。

钟南山等专家先后来到武汉调研

钟南山等专家先后来到武汉调研

新华社专访武汉市长周先旺时也用到“封城”一词,问周先旺如何看待对武汉“封城”之说?得到的回答是,“既要防止输出,也要控制输入。”

而欧洲使用“隔离”手段控制传染病则比较晚,直到中世纪,包括“隔离”、“封城”在内的应对突发公共卫生事件的相关制度和手段才形成,这以意大利控制港口入境人员为标志。

当年,鼠疫在欧洲大陆反复流行,给欧洲带来世界末日式的灾难。

通过观察发现,鼠疫反复流行常由水路传入。作为时外国人乘船到达第一站的意大利港口,为了控制鼠疫,该国官员强制性要求所有人下船后,先住进城外指定的地区——受严格管戒的营房里。

在里面呆上40天以后,如果没有问题了,才被允许进城,自由行动。

中世纪欧洲城池

中世纪欧洲城池

讲座回顾|郭静云:打破传统的“神明”思想

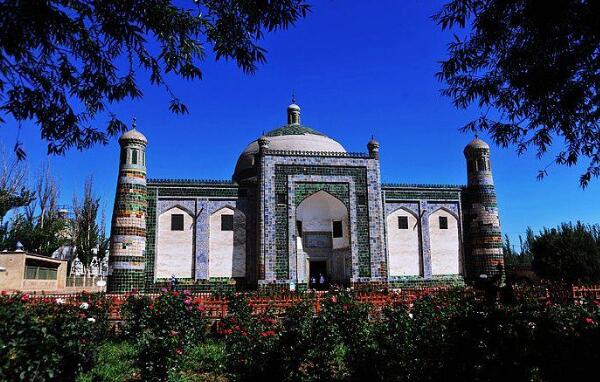

点击上方蓝字关注我们!2017年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校暨考古人类学工作坊讲座回顾打破传统的“神明”思想主讲人:郭静云教授(台湾中正大学)整理人:洪懿(重庆师范大学)校对:吕炳庚编辑、配图:赵柏熹编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!我要新鲜事2023-05-26 16:23:250001香妃墓在哪里 香妃墓开棺时的照片(只剩头骨和部分肢骨)

《还珠格格》中的香妃历史是真实存在的,她是乾隆皇帝非常喜爱的妃子,可惜英年早逝。历史上,关于香妃的真实容貌一直被人津津乐道,而通过挖掘香妃墓,其容貌也被复原,她确实是一位肤白貌美的古装美人。接下来,通过香妃墓开棺时的照片,我们一起去了解看看。一、香妃墓在哪里我要新鲜事2023-05-10 20:41:260000十大考古终评项目 | 探古滇国 寻益州郡——云南晋宁河泊所遗址

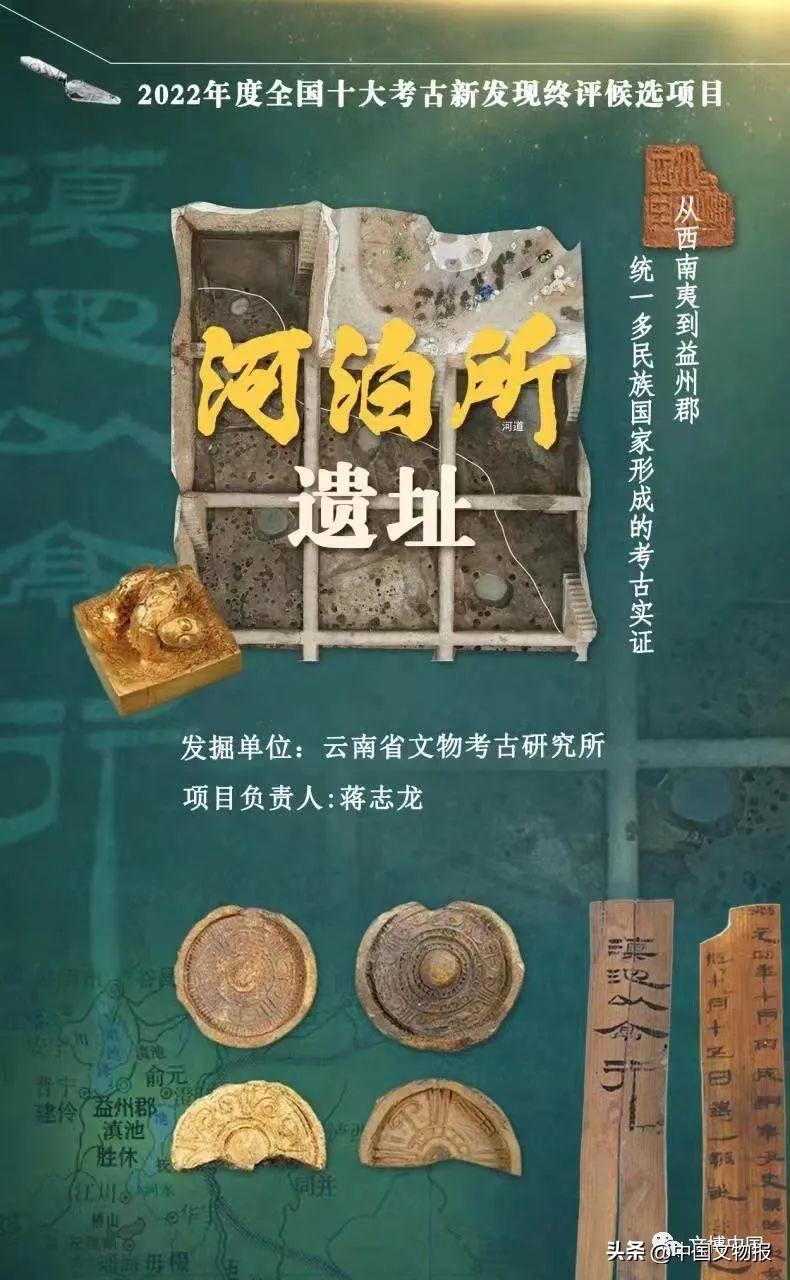

#2022十大考古#发掘单位云南省文物考古研究所项目负责人蒋志龙一、遗址概况及往年工作河泊所遗址位于滇池东南岸的昆明市晋宁区上蒜镇河泊所村附近。遗址总面积约12平方公里,核心区面积约3平方公里,东北1公里处便是出土“滇王之印”的石寨山墓地。2019年被公布为第八批全国重点文物保护单位。我要新鲜事2023-05-06 11:38:090000给孩子们讲12个文物故事,故宫《了不起的故宫宝贝》系列绘本发布

2月21日,故宫博物院正式推出《了不起的故宫宝贝》系列绘本,新书发布会在故宫博物院报告厅举办。故宫博物院院长王旭东、党委书记都海江等院领导,文化和旅游部科技教育司副司长刘冬妍,国家文物局博物馆与社会文物司副司长吴旻,中国旅游研究院院长戴斌,北京第二外国语学院党委书记顾晓园、校长计金标等,以及其他文化旅游、教育、心理学等行业专家出席活动。我要新鲜事2023-05-07 06:02:120002