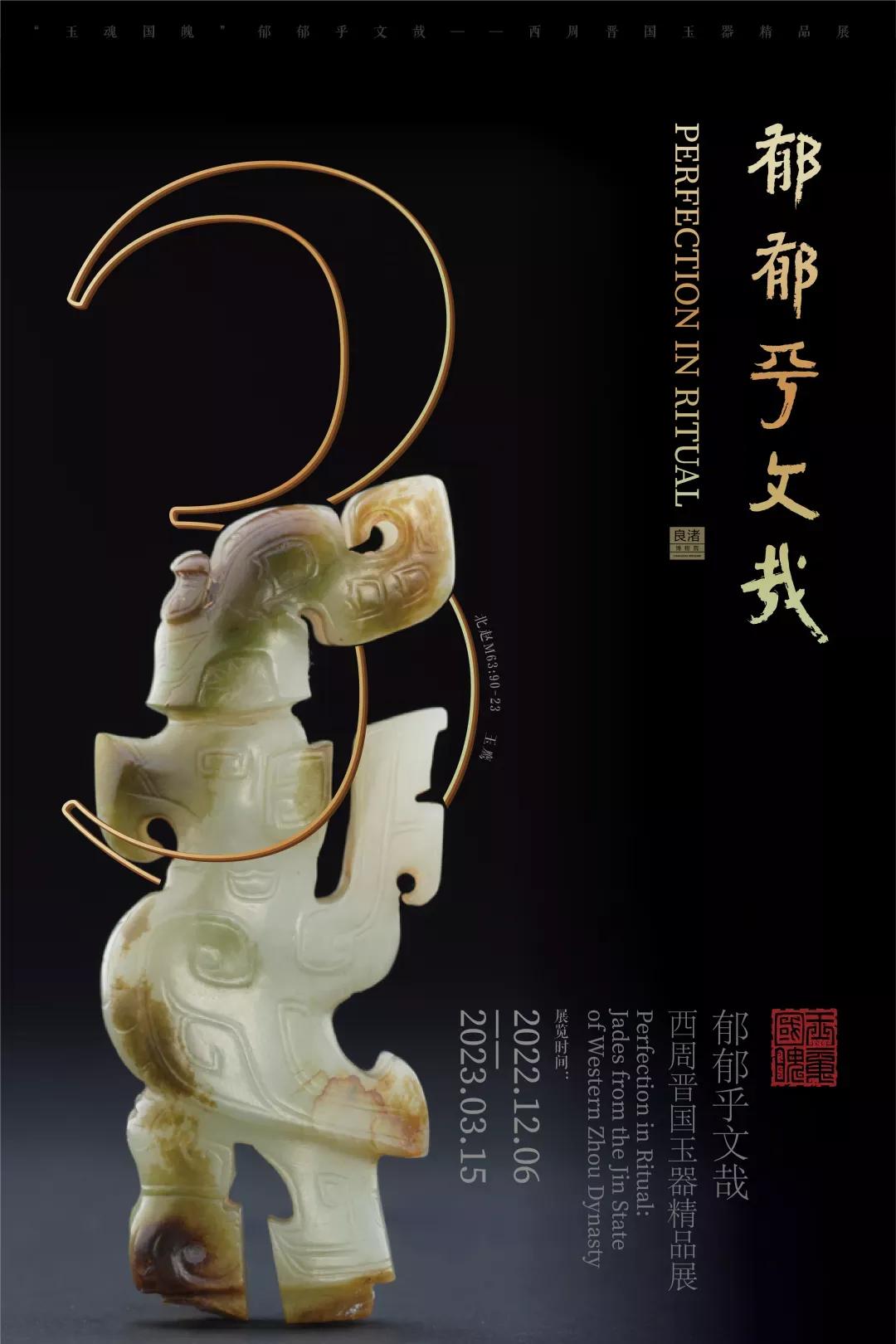

西周三晋玉器之玉鱼的分辨

琢玉为鱼,在新石器时代的红山文化与良渚文化中,均已出现,然而,鱼形玉器流行的第一个高峰,则非商周时期莫属。

商代的鱼形玉器,主要发现于殷墟等地,尤以妇好墓出土最多,除极个别半圆雕作品外,绝大多数为扁平片雕,其形态与造型,大致分为四种。第一种,直身式玉鱼,轮廓近长方形,形体有大有小,鱼身有宽有窄,形体小者制作略为粗简,形体大而宽者则琢工精致,嘴唇、眼睛、鳃、鳞、脊线与尾巴,均一丝不苟,是商周鱼形玉器中细部表现最仔细写实的。第二种,拱背弯身式璜形玉鱼。此型玉鱼,形体小者居多,一般为圆周的三分之一左右,大者达圆周的二分之一。第三种,鱼形璜,形制与弯身式玉鱼相似,但头尾两端对称穿孔,改作璜用。第四种,鱼形柄刻刀或耳勺,在直身式或弯身式玉鱼的鱼尾末端,附加斜刃小刻刀或耳勺,这是商代独有的做法。

本次展览玉器 北赵M63:130、175、180、203玉鱼合影

本次展览玉器 北赵M63:130、175、180、203玉鱼合影

西周的鱼形玉器,比商代更为丰富,长安张家坡、晋侯墓地、虢国墓地等西周墓葬中,皆有为数可观的此种玉器出土,其形制承继商代,除鱼形柄刻刀与耳勺基本消失外,直身式鱼、拱背弯身式璜形鱼和鱼形璜等种类,均在西周早中期有了成系统的发展与演化。同时,还衍生出现了半圆形的拱背垂尾鱼、略具鱼形的简化玉鱼,以及状如细长圆棒、双鱼并联等形制特殊的鱼形玉器。其中,略具鱼形的简化玉鱼,用料杂,器形小,无纹饰,在西周多用作棺饰。

本次展览玉器 北赵M63:199鱼

本次展览玉器 北赵M63:199鱼

商周鱼形玉器,尽管同气连枝,一脉相承,具有不少共同特点,但形态多样,造型各异,功能有别,也在形制与技法上形成了明显不同的时代特征。

商代鱼形玉器的鱼眼多作单圈或双圈,很有神彩,也有穿孔作眼的;嘴唇部宽度普遍小于腮部,鱼鳃线的弧度较小;背鳍很长,占鱼背二分之一以上,琢刻精致者,背鳍上还见有扉棱,鳍线多刻平行小直线,舒朗却极具质感;尾巴分叉明显;造型与纹饰线条刚直方折,呈现出刚劲有力的时代风格。

本次展览玉器 永凝堡M5:12玉鱼璜

本次展览玉器 永凝堡M5:12玉鱼璜

西周鱼形玉器总体比商代写实,多见弯身形,器身薄于商代;鱼眼多单圈,眼前常另钻小孔用于穿挂;上嘴唇上翘,下嘴唇下坠有尖角,形成极富特色的“钉头形嘴”;鱼鳃线的弧度较大;背鳍短,不到鱼背二分之一,鳍内阴刻的短小直线纹有粗有细,长短不齐,没有商代美观整齐;尾端分叉较商代小。而在腹下第一个分水鳍(有时仅有一个分水鳍)前加琢伏爪,有爪鱼是西周最具创造性的表现形式,也成其一大特征。

巨型植食恐龙:蝴蝶龙 体长高达30米(脖子占到一半)

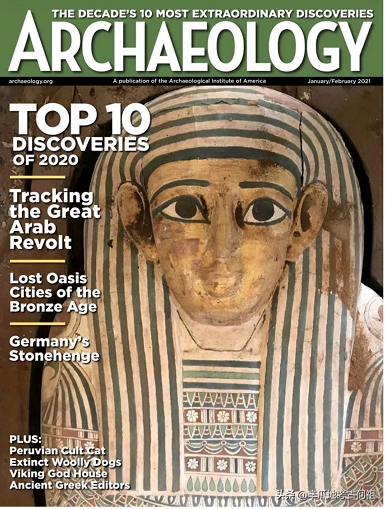

蝴蝶龙是一种蜥脚类恐龙,诞生于侏罗纪末期,体长可达30米,属于巨型植食性恐龙的一种,它的第一批化石是在中国的新疆吐鲁番盆地发掘的,最大的特点就是它们的脖子非常长,向上无限的抬起能够轻易的够到树冠。蝴蝶龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 19:31:530002拿奖拿到手抽筋的石峁遗址——近十年世界十大考古新发现

我要新鲜事2023-05-31 21:54:450000当代盗墓史第一例,一次挖出24件国宝,情节比编剧的水平还要高

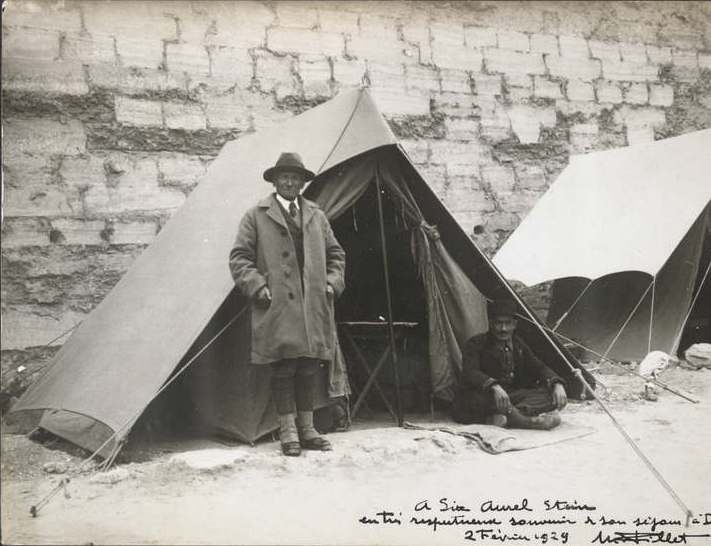

一场工于心计的盗墓活动本文作者倪方六就策划而言,还是现代盗墓者厉害,有些盗墓手段和情节比编剧的水平还要高。这篇《梧桐树下戏凤凰》头条号要说的一起盗墓活动就颇有“情节”,大概算是类似案例中最工于心计的,非常用心,并成功得手。但在盗出文物出手过程中事发,这起盗墓案才曝光。这事,发生在前些年盗墓比较猖獗的湖北随州。策划这起盗墓活动的,是随州当地人周鹏和河南新乡人张建设。我要新鲜事2023-05-26 12:35:470000最早因盗墓被中国政府驱逐的老外是谁?太丢人了,他从不提起

原题:英国人斯坦因西域盗宝秘闻(三)本文作者倪方六盗墓,如果是中国人可以治罪,如果是洋盗贼咋办?民国时,就遇到了这种情况。我要新鲜事2023-05-27 14:56:200000隋朝最大阴谋是废太子,一风水先生参与其中,成功利用了蛤蟆

杨坚的“废太子阴谋”本文作者倪方六太子杨勇隋文帝废除,是中国历史上一段颇令人感慨的事件。不少史家认为,这是一场由杨素参与导演的政治阴谋,可以说是隋朝最大的一场阴谋。确实,这是一场赤头赤尾的政治阴谋,但笔者认为,最终坚定杨坚废掉杨勇的,并不是权臣杨素,而是萧吉这名风水先生。从“蛤蟆爬椅子事件”中可以看出,萧吉很可能参与了废太子阴谋。我要新鲜事2023-05-27 10:10:090000