讲座回顾|魏峻:探秘蓝色文明——水下考古之路

点击上方 蓝字关注我们!

2017年中山大学

“历史、考古与文明” 研究生暑期学校

暨 考古人类学工作坊

讲 座 回 顾

探秘蓝色文明

——水下考古之路

主讲人:魏峻 馆长(广东省博物馆)

整理人:颜颖楠(西北大学)

校对:吕炳庚

编辑、配图:赵柏熹

编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!

魏峻 馆长

时下,水下考古是一个热门的话题,引起社会的极大关注,作为有着丰富水下考古经验的广东省博物馆魏峻馆长,为我们带来了题为《探秘蓝色文明—水下考古之路》的演讲。

水下考古学这一新兴的考古学分支学科在全世界的不同水域中均获得了丰硕的成果,向世人展示了一个又一个精美的水下遗产和湮灭的远古秘密。魏馆长从国内外水下考古的发展历程和当代水下考古趋势来讲述水下考古的故事,让你了解什么是水下考古学以及世界水下考古的前世、今生和未来发展趋势。

魏馆长首先从什么是水下考古学讲起,回顾了水下考古学的发展历史。作为水下考古学的一个分支,水下考古学遵循着考古学的一般原理和技术原则,考古地层学和考古类型学同样是水下考古实践的基本方法。水下考古与陆地考古的不同之处主要有两个方面:一是遗迹、遗物的埋藏环境不同;二是实现考古调查、发掘的技术、手段有别。水下考古学也分有不同的类别,包括航海考古、船舶考古、海港考古、海洋性聚落考古,还有诸如沉于水下的种种人类活动的遗迹、遗物,各个不同方向之间有交叉重合但又不完全相同。而船舶,特别是现存于海洋或者陆地水体中的各类沉船,是水下考古学的主要资料来源和研究对象。人类生存空间的拓展伴随着开拓土地、征服海洋和探索天空的不断尝试。在人类历史的长河中,大量文明遗迹和古代沉船被淹没在浩渺碧波中。然而,受限于潜水技术的发展,人类长期以来只能“望洋兴叹”,无法打开通往“水下宝库”的大门。在环中国的广袤海洋是古代人类活动的重要舞台,也是未来海洋文化遗产保护不可忽视的一环。残舟断楫,是水下考古的永恒主题,对船舶等遗存进行研究,对于我们探究海上交通、人群流动的发展变迁,反思古代海洋文明的进程具有重要作用。

水下考古学的诞生与潜水技术的发展,尤其与轻潜技术的出现有着密切的关系。十九世纪中叶至二十世纪初,是水下考古的萌芽阶段,在西北欧沿海的淤陆和沼泽地带,考古学者采用陆地考古方法发掘记录了一批维京沉船、船棺葬遗存和瑞士的湖居遗存等,学者们的视野逐渐从陆地扩展到水下。二十世纪初,又有如意大利内米湖沉船、安提凯特拉岛古船、英国肯特赫尔那湾罗马沉船等发现,使世界考古学认识到海洋和内陆水体同样是保存了人类文化遗存的宝库。随着潜水技术的完善与水下工作经验的积累,水下考古进一步得到发展。1943年法国海军人员Jacques Cousteau发明现代轻潜装备SCUBA,此后的五十年代,欧洲进行了一系列对于沉船的调查,为水下考古学的诞生积累了经验。1960年,美国考古学家Bass在土耳其格里多亚角沉船考古项目中首次完成了科学的水下考古发掘,标志着现代水下考古学的诞生,Bass也被称为“水下考古之父”。六七十年代,地中海沿岸、西北欧沿海成为水下考古的热点地区,随着水下考古实践经验的进一步丰富,也逐渐完善并形成体系。这一时期,有瑞典瓦萨沉船和英国Mary Rose等一系列的发掘。

鉴于其昂贵的打捞费用、潜水特殊训练费用和所耗费的大量精力,水下考古极其特殊并受多方面因素制约。限于潮汐、水速等因素的影响,考古工作者在水中工作受到很大的限制。随着时代的发展,魏馆长也指出目前水下考古国际化、区域化及模式多样化特征显著;新科技的广泛运用和技术体系的逐渐完善也加速了水下考古的发展,在调查技术、设备和水下考古定位技术等方面有了显著的进步,包括水下机器人ROV的使用、利用小型潜艇的开展水下调查、磁性探测设备和声学探测设备的使用。

学员专心上课

与此同时,学科理论正在建立和完善,水下考古学诞生之初的三十年时间,基本上可以说是作为一种考古学的技术体系而存在。水下考古学的理论是依附于考古学的理论方法的,学者们将主要经历投入于水下考古技术的实践之中,对于水下考古学自身的理论还缺乏系统性的论述,目前世界上的水下考古相关著作也集中于案例的分析和技术的介绍,相关学科的理论建设还相当薄弱。九十年代至本世纪初,随着水下考古资料的增加,学者们也在努力探索理论的建设。

最后,魏馆长谈及了大家最关心的中国水下考古的发展之路。中国水下考古有着相当艰难的起步阶段。1973年,泉州后渚港开始了水下考古调查,发掘了一艘古船。与此同时,则是包括澳大利亚等地的亚太地区水下考古工作的兴起。在二十世纪80年代,南海海域兴起了一翻捞宝狂潮,以迈克·哈彻为首的商业打捞团队在南海及附近海域进行了大量的盗捞,包括1983-1985年间的“中国帆船”,1985年的“吉德摩森”,1999年的“泰兴”,这些捞取的文物很多都流入文物拍卖市场,相关商业机构从中牟取了巨大利益,这些举动引起了中国当局的重视,为保护在广大海域里的海洋文化遗产,中国水下考古工作也逐渐提上日程。1987年“南海一号”沉船的发现,开启了中国水下考古的新纪元,“国家水下考古协调小组”和“中国历史博物馆水下考古研究室”相继成立,并派遣专业人员去荷兰、美国的水下考古机构学习相关的水下考古理论和技术。90年代以来,又举行了一系列的水下考古培训班,这些学员后来相继参加了南海一号、碗礁一号、华光礁一号和南澳一号等的发掘,成为了中国水下考古的中坚力量。

广东省博物馆从上世纪70年代开始,就参与了西沙群岛的考古调查,包括水下的和陆地的,发现了大量的瓷器、铜钱等文物,这些东西证明,中国人长期在这片海域和岛上生活。尽管南沙的工作开展得比较晚,但这些年来国家文物局水下文化遗产保护中心在南海进行了相关的调查,在南沙的多个岛礁内外,都发现了中国瓷器贸易的沉船遗址和相关的船载文物,包括中国的铜钱、陶瓷器等,而且数量非常丰富。南海——这座中国水下文化遗产的富矿,也逐渐被考古队员揭开其神秘面纱,使得世界得以一窥其貌。

南海一号的整体打捞与发掘历时多年,自1987年8月被发现以来,经过了多年的调查和试掘,船体被整体打捞,进行保护发掘。由于中国南海海域的水下能见度很低,考古队员们从事多年工作后,都只能是“摸”到“南海一号”而不是“看”到“南海一号”,水下工作环境的艰难也使得考古队的技术和装备不断更新进步。“南海一号”宋代沉船从清理周边散落文物到吊浮沉箱及拉移进入博物馆的整体打捞过程和考古保护,梳理了中国水下考古在过去30年间的发展历程、技术创新以及对世界水下考古学理论和实践发展所做出的独特贡献。整体打捞出水后的南海一号被移入广东海上丝绸之路博物馆,在此过程中,沉船的外围清理和沉箱起浮等环节都进行了一系列的技术攻关,联合了多方面的力量得到成功。沉船中载有大量珍贵文物包括景德镇、龙泉窑、德化窑、磁灶窑的大量瓷器和金银制品,引起了学术界和公众的极大重视。

如今,水下考古也逐渐从单纯的发掘走向水下文化遗产的保护,在国家层面,有政策、机构、经费和设备等的重视和进步;在地方层面,则有更完善的法规,相关机构的设立和对于保护区、保护单位的更多关注。在宁波北仑,设立了国家文物局的水下考古基地,内陆河湖地区也开展了一系列的水下工作,水下考古所涉及到的是整个世界文化的一种交流,涉及面复杂,应更多的受到重视。我们期待,未来中国的水下考古发展可以更加光明。

全文完

历史考古与上古文明

长按指纹 一键关注

山东发现的惊人大墓 让专家直接开骂(陪葬女生)

墓穴中发现了十多岁的小女孩被陪葬。2012年的时候,山东沂水先准备在一处山顶上修建一个自然景区,可就在刚刚施工的过程中,工人们突然在此地挖出了一些奇怪的碎片,本来并没有在意,但随着挖掘的不断进行,碎片却越来越多,而且上面还有一些精美花纹。见到这种情况,工地负责人只能喊停了工程,并联系了当地的文物部门。惊人大墓我要新鲜事2023-04-04 15:16:060000民国三起大规模盗墓,组织农民挖掘,有的挖到按实价十分之一奖励

民国年间3起规模公开盗墓事件本文作者盗墓,以单干或数人团伙为主,人多了容易暴露。但在民国年间,大规模的公开盗墓活动,即所谓群盗却不时发生,组织者找来当地农民,如生产队社员集体上工劳动一样,参与发掘,至少有这么三起,参与人数众多,少近百人,最多的达千人。民国二十六年(1937年),盗挖河南卫辉潞简王墓——近百人大白天公开盗墓我要新鲜事2023-05-26 17:31:120000关于开展“寻找最美文化遗产讲解员”推介活动的通知

各文博行业相关单位:为深入贯彻习近平总书记关于让文物活起来的重要论述精神,落实《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《“十四五”文物保护和科技创新规划》等有关要求,展现文化遗产讲解队伍专业素养和时代风采,提升文化遗产讲解服务品质,更好激活文化遗产教育功能,赋能新时代人民美好生活,弘扬社会主义核心价值观,扩大中华文化影响力,中国文物学会、中国文物报社共同组织开展“寻找最美文化遗产讲解员”推介活动。我要新鲜事2023-05-06 19:37:480000木屐不属于中国的传统文化?悲乎,足下!从一双三国漆木屐说起

三国东吴大将朱然墓的发掘曾震动日本,只因朱然的陪葬品中有一双漆木屐。这是世界范围内发现的最早的一双漆木屐,有1700多年的历史。我要新鲜事2023-09-20 21:41:010000双足食肉恐龙:彩蛇龙 体长2米(化石仅一根破碎胫骨)

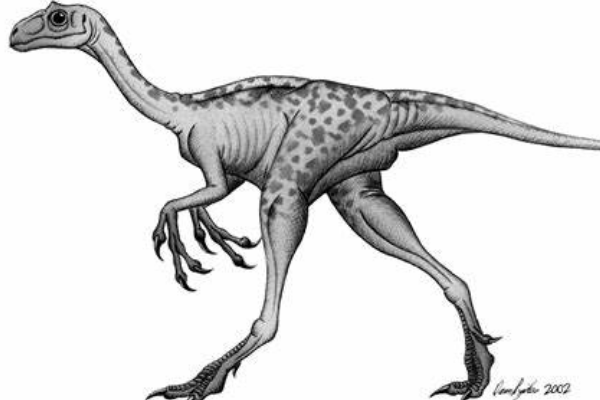

彩蛇龙是一种双足行走的肉食恐龙,种属存在一定的争议,一般认为它属于兽脚亚目中的窃蛋龙科恐龙,它的体长只有2-3米,有着非常修长且高挑的后肢,第一批化石是在澳洲南部的安达摩卡发掘的,但其中只有一根非常破碎的胫骨。彩蛇龙的化石发现我要新鲜事2023-05-09 04:46:060000