皇太后陵墓三次被盗,考古人员笑了,盗墓者在墓壁上留下了几行字

北魏冯太后陵的考古发掘

本文作者 倪方六

在中国历史上,有不少有名的“皇太后”,她们影响了中国宫廷政治。其中以北魏冯氏和晚清慈禧二位太后最有名。巧合的是,二人的墓都让盗墓者挖了。

慈禧定东陵

慈禧定东陵

慈禧的定东陵位于河北遵化清东陵内,在民国十七年(公元1928年),被军阀孙殿英盗了。冯太后的陵墓谁盗的?这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来聊这事情。

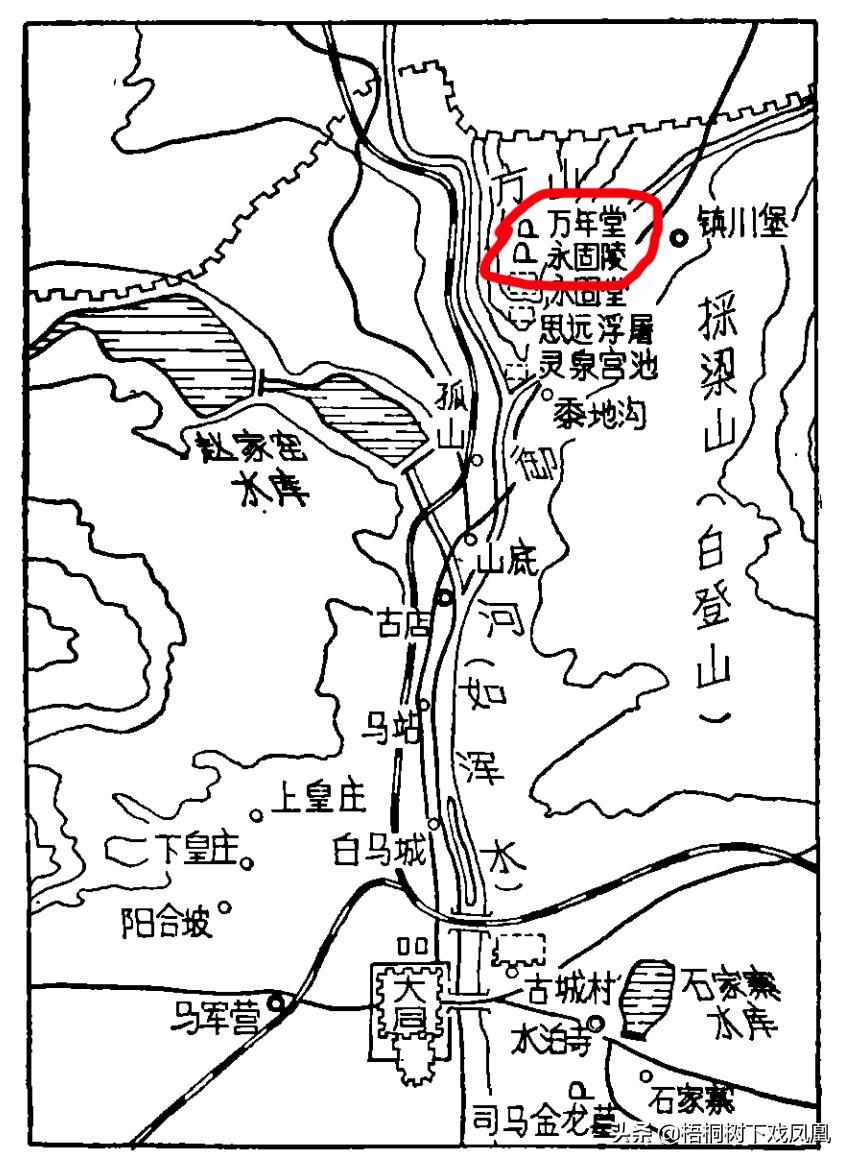

冯太后的陵墓叫“永固陵”,位于大同市城北25公里镇川乡附近西寺儿方山(现名梁山)南部。这里有两个春夏会长满青草的大土丘,一南一北排列,相距不到1公里。南边的大土丘就是永固陵,北边的土丘略小,是史上著名改革家、北魏孝文帝元宏的寿宫“万年堂”。

据《魏书·文成文明皇后传》,太和十四年(公元490年)九月,冯太后病逝于平城(今大同),时年49岁。葬于永固陵,谥“文明太皇太后”。

永固陵位置示意图

永固陵位置示意图

永固陵在冯太后去世以前已建好。

永固陵始建于太和五年(公元481年),历经3年,于太和八年建成。

下葬后,孝文帝曾多次谒陵,祭拜祖母。出于孝顺,他干脆将自己的陵墓也建在这里,死后陪伴冯太后,即《魏书》上所谓“有终焉瞻望之志”。后来北魏迁都洛阳,这座陵墓才没有实际使用,成了”虚宫“,称为“万年堂”。

1976年4月-5月,大同市博物馆和山西省文物工作委员会组成考古队,发掘了永固陵。

永固陵

永固陵

永固陵规模宏大,结构坚实。永固陵确实坚固,但并没“永固”,考古发掘时发现,早已遭盗墓者光顾,曾多次被盗。

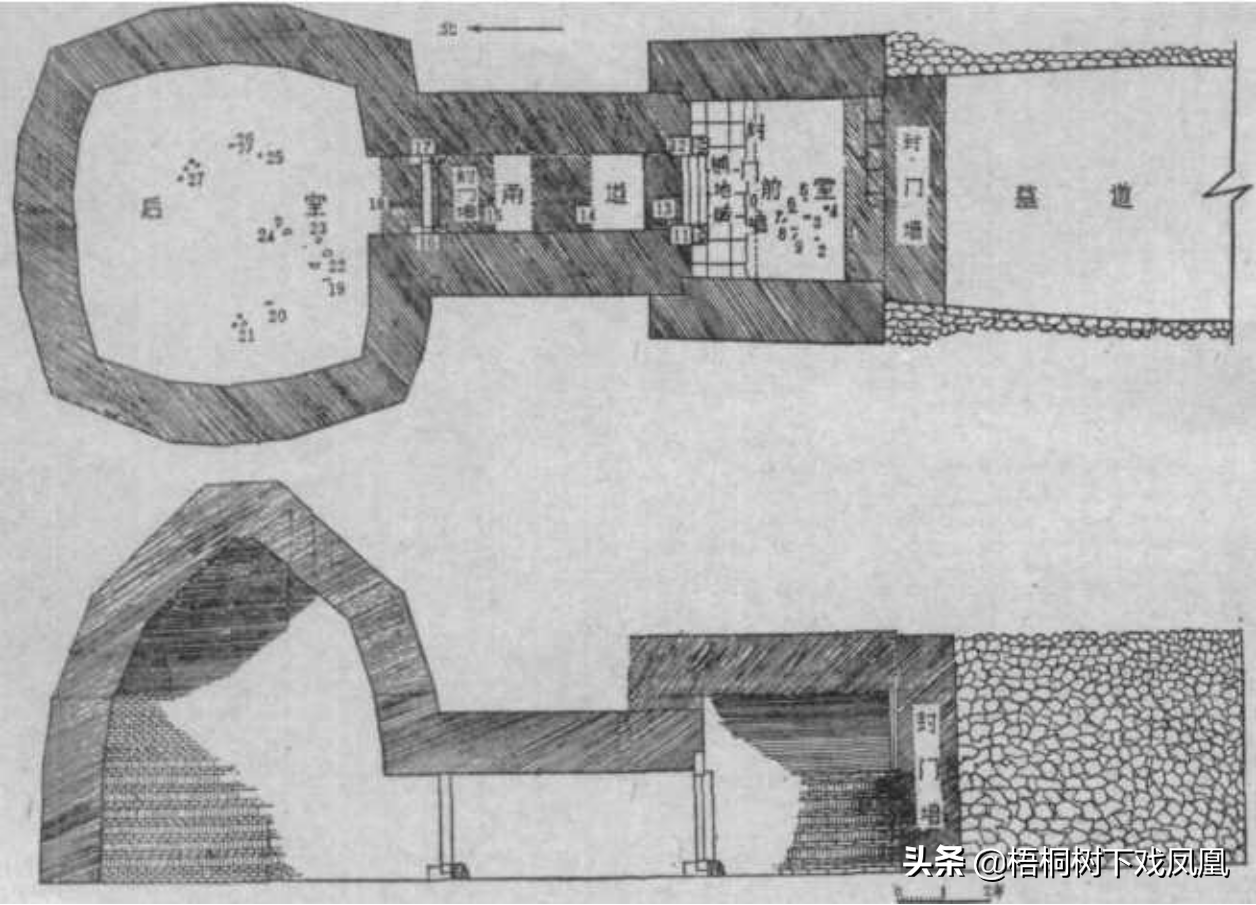

永固陵和万年堂都建造在方山南部山顶玄武岩层之上,当年造陵时还是老费事的。到发掘时,仍有高大的封土堆,高达22.87米,呈圆形,基底为方形,南北长117米,东西宽124米。

永固陵当地人俗称“祁皇墓”。该陵为砖砌多室墓,地宫位于封土堆的正中心下方,由墓道、前室、甬道、后室四部分组成。

永固陵地面遗存建筑残石

永固陵地面遗存建筑残石

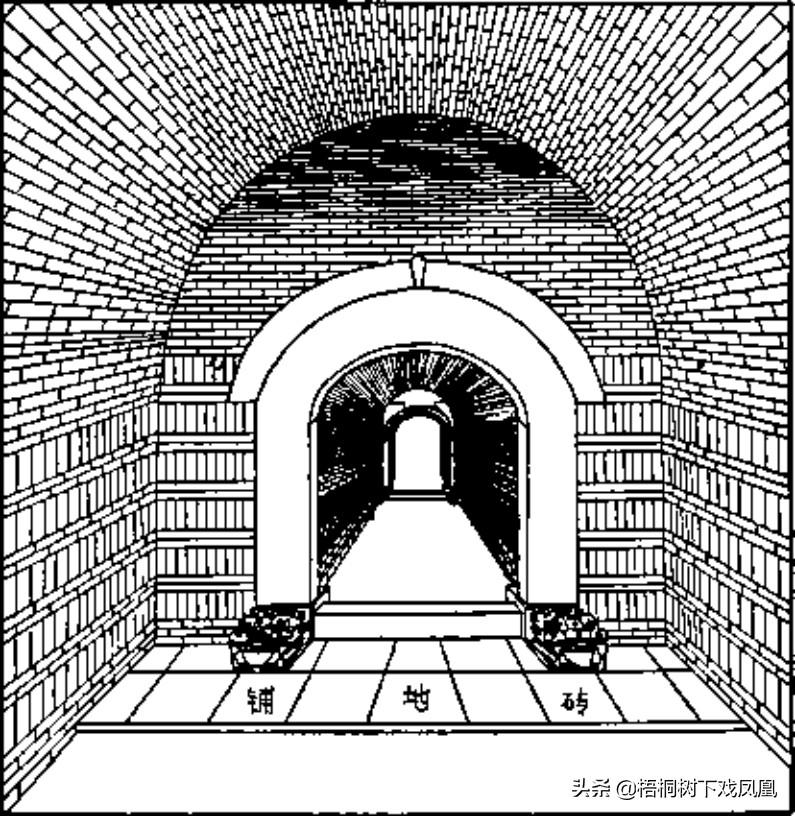

墓门外接墓道,为了防止土层塌陷,在东西两侧用石块垒砌长5.9米的两堵石墙。 南向墓道一直通到封土堆的边沿。

永固陵墓门高4.15米、宽3.95米。发掘时发现,墓门用条砖封闭,其中二砖在券门内,三砖在券门外,封门墙厚达2.10 米。

前室与后室之间有甬道,前后各有一道大型石券门,雕刻相当精美、壮观。

石券门制作工整细致,由尖拱门楣、 门柱、门槛、虎头门墩、石门五部分组成。但石门无轴,不能开合,直接嵌入尖拱门楣内。

永固陵地宫图(图源报告)

永固陵地宫图(图源报告)

墓室高大宽敞,南北长17.60米,后室平面近方形。

在石砌墓道内及距墓室外约5米处四周围,填有许多大大小小的石块。在墓室南部墓道内也堆积很多这样的石块 ,显然是为反盗墓而设置的,这样可大大增加盗墓者挖掘的难度。

造墓时在两道石券门的内外及甬道中间,共设置了五堵封闭砖墙,这也是为了反盗墓。但发掘时发现,仅存甬道南端石门外的一堵,墙厚1.08米。

永固陵地宫规模很大,整个墓室用砖约达20余万块,是当时已发现南北朝时期最大墓葬。

永固陵平面与剖面图(图源报告)

永固陵平面与剖面图(图源报告)

这些均为宫廷特制的优质青砖,到发掘时虽历时近1500余年,但墓室仍保持原貌,与砖的高质量不无关系。虽然墓室结构完好,但里面的棺材已被破坏,随葬品更早被盗空。

清理地宫时,在后室内发现了大量漆皮残片和少量的人骨,还有小块的朽木、长铁钉,这应该全是冯太后的棺椁残存。由此可以推定,冯太后的葬具是一副朱漆大棺椁。

北魏景陵棺材

北魏景陵棺材

永固陵是什么时候被盗的?考古人员就现场发现的痕迹,结合对当地人的调查,发现永固陵在发掘前,至少被盗三次。

最早一次,盗墓者绕过墓道、甬道封门封墙,从后室西壁南端下部,挖出盗洞。这个盗洞很大,高达1.4米、宽也有1米。

盗墓者是从封土的西北方向,向下挖掘的,然后凿通后室西壁南端。考古人员从盗洞内还发现了一样特别的东西——当年盗墓者留下的铁锹头,洞壁上有清楚的挖凿痕迹。

这次盗墓,永固陵损失最大,后室内大部分随葬器物被盗走了。

北魏墓随葬陶俑

北魏墓随葬陶俑

这伙盗墓者还企图进入前室,甬道石门里的封墙已被拆掉,但盗墓者并未能如愿,石门太坚固,无法推开,所以最后并未能进入甬道,盗南边前室未遂。

盗墓者当时应该作了很大的努力,用大铁锤猛击石门,但丝纹不动。考古人员在石门框的里边,便看到了几处被铁锤击打的痕迹。

在后室西壁中间,看到了白灰写的三行字,每行4字: “大金正隆、□□六月、□□□□”。这是谁写的?考古人员笑了,不排除是盗墓者!

这伙盗墓者太猖狂,还“题壁留念”。当然,也可能是被盗后有人从盗洞进入后“到此一游”。

北魏墓出土波斯金币

北魏墓出土波斯金币

也正是因为这几行字,考古人员才知道永固陵在金正隆年间,或是之前被盗,而在此之前保存完好。

“正隆”是金海陵王完颜亮的的年号,从公元1156年至1161年。盗墓者具体是在哪一年光顾的,无从知道。

盗墓者再次光顾永固陵,也在金朝。他们从墓道挖盗洞,由正南面进入墓室。

考古人员在发掘墓道时,由封土堆南沿,向北清理到20米处,发现了金朝白瓷碟、碗的残片,还有一部分兽骨,和被破坏的残石俑、石雕兽、铁箭镰等。

这是盗墓者丢下来的。当年的盗墓者也许带着连骨的烤肉或煮肉,吃住在地下盗洞中呢。

现代盗墓

现代盗墓

清理到墓道25米处发现了盗洞。从横断面看,这个盗洞比第一个更大,高3.6米,宽2.5,如此大的盗洞不是一个人两个人所为,应该是如现代考古一样,“公开发掘”。

这次,盗墓者将墓门的外封门墙东部拆掉一部分,甬道南端石券门东侧石门柱也破坏了,石门柱旁边的青砖亦被拆毁一部分,石门里、甬道中间、甬道北端石券门外的三道封墙全被拆了。

随后,盗墓者将第一次盗墓者未能打破的石门砸坏,进入了后室。

永固陵石门

永固陵石门

这伙盗墓者进入后室后,应该是失望的,因为已有人提前光顾。但他们没有放弃寻宝的机会,“动土”了,在墓室内乱挖一通,看地下是否有宝。

在后室中部略偏西处,有一个被盗墓人挖掘又回填的坑,直径约1米,深达1.2米,一直挖到山体岩石,挖不动了才住手石,也不知道是否挖到宝物了。

后室北壁中部墓底,也被盗墓者挖一部分。

这伙盗墓者也学着第一批盗墓者,“题壁留念”。在墓室东壁中间用白灰书写下:“大定、初五、□道、□□”,字分四行,每行2字。在西壁也发现有“大定” 二字题记。

永固陵石雕

永固陵石雕

在甬道南端石券门的西门框左侧还有墨书题记:“兴严方僧怀备到此,戌十月永 耳”13个字。这不应该是盗墓者留下的,是一个和尚从盗洞进入墓后,留下的“墨宝”。由此可知,永固陵被盗后,盗洞长期没有封堵。

毫无疑问,第二次被盗也应在金朝,是稍后的大定年间。“大定”是金世宗完颜雍的年号,从公元1161年至1189年。

这次盗墓活动对永固陵破坏最为严重。推测盗墓者就是附近人,铺地用的大方砖都被掘走了,随葬的大小石俑、石兽或盗走或破坏,带不走的则扔弃墓道附近,这才有了考古人员的发现。

北魏帝陵考古发掘现场

北魏帝陵考古发掘现场

此后600多年间,永固陵似乎平安无事,但到了晚清光绪年间,清朝的盗墓者又来了。

在墓道深26米、上距封土表面5.2米处,发现了清朝晚期的酱釉小瓷坛、黑釉小瓷碗、铁刀、铁镰头等用具和工具——盗墓者也是带着吃饭家伙,住在盗洞中。

考古人员在当地调查了解后得知,光绪年间曾有人盗墓。

清朝都已经灭亡上百年 为啥还有人守皇陵(清朝黄陵)

守陵人是景区工作人员也是守护家族遗产。为自己建墓可以说是皇帝登基后要做的第一件事,皇家陵墓的陪葬品极其丰富,往往成为盗墓贼梦寐以求的对象。因此,为了保护帝王陵墓的安全,历代帝王都会安排专人守护陵墓。其中至少要有一个宗族或皇室成员担任守护陵墓的大臣。皇家陵墓我要新鲜事2023-02-22 22:14:360000湖南发现14座墓葬 时间从东汉到明朝(湖南墓葬)

湖南郴州发现了14座从汉朝到明朝时期的墓葬。从古代开始,湖南就是我国非常重要的一个省份,尤其是湖南北部,湖南的考古工作其实并不太复杂,毕竟当时湖南居住的人相对来说比较少,而在2022年就在湖南的郴州发现了一个古墓群,在这个古墓群当中发现了14座墓葬,不过这14座墓葬并不是同一时期的,而是从东汉时期到明朝时期跨越了上千年的时间也出现了各个朝代所有代表性的陪葬品。墓葬分配我要新鲜事2023-05-14 16:19:19000019岁藩王墓随葬梅瓶,内盛王妃喝特殊药酒,估计网友知道会恶心

广西桂林温裕王墓发掘记本文作者倪方六靖江王墓是明太祖朱元璋侄孙朱守谦一系封王墓地,位于桂林市区七星区东郊尧山西南麓,整个墓区很大,南北15公里,东西7公里,有300多座王亲藩戚墓葬。墓区已发现的墓葬,几乎全被盗墓者光顾过了。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号要说的温裕王墓,便是其中一座,考古清理中,还有非常意外的发现。我要新鲜事2023-05-26 13:46:160000大谜龙:南美大型植食恐龙(幼年化石体长6米)

大谜龙是一种鸟脚亚目下的薄板类恐龙,诞生于9300万年前-8600万年前的白垩纪末期,未成年化石的体长就达到了6米,因此它很可能属于大型植食性恐龙之一,第一批大谜龙化石是在南美洲的阿根廷发现的,其中包含了非常完整的盆骨。大谜龙的体型我要新鲜事2023-05-09 23:50:220000考古圣地之章丘

我要新鲜事2023-05-29 17:31:480000