古人走路到底是靠右还是靠左?不论靠哪边,走错很麻烦

中国古代的走路规则

本文作者 倪方六

随“礼·遇中国”跨国交流活动,一路走下来,感受很多。给我感受最深的是“出行现象”。走在柏林的街头,你不会担心被车撞到,当有行人通过时,不论是不是绿灯,车子都会善意地减慢速度,停下来,让行人先走。

(德国街头)

(德国街头)

有几次过马路,我习惯于国内停下车让车先过,结果车子一直停在那里不动,等我通过。不只柏林如此,到华沙,到明斯克,到莫斯科都是这样,一定是“车让行人”,而国内都是“行人让车”,遇到行人也不减速。

我感叹“洋人”的出行文明。好在国内有不少旅游城市,如敦煌已规定要“车让行人”,可以放心过马路。

翻了一下史料,发现中国在“轿子时代”,已有一套系统的出行规则,强调“礼让”,即所谓“走路伦理”。

先说说古代的“交通规则”。

现代人是“靠右走”,古人朝哪走?靠左靠右都走过。

(古人行路)

(古人行路)

一、“男右女左”。在先秦,男人和女人是不能同行的,要分两边走,当时的规则是“男右女左”。《礼记·王制》中是这样说的:“道路,男子由右,妇人由左,车从中央”,意思是,在道路上,男的靠右走,女的靠左走,车辆从路中间通行。

这种“男右女左”分开走的风俗,又叫“男女异路”,属于“单行道模式”。

(古人送别)

(古人送别)

二、“靠右走”。这种走法又称“来左去右”,不分男女,是“双行道模式”。此走法出现在唐朝,由一个叫马周的人提出来的。

据唐刘餗的《隋唐嘉话》,当年马周以布衣身份上书当时的皇帝唐太宗李世民,向朝廷出现了一系列合理化建议,其中就有出行走法:“旧诸街晨昏传叫,以警行者,代之以鼓,城门入由左,出由右。”

由此还形成了中国古代特有的“左迎右送”礼俗,即要站在路的右边送人,站在左边迎人。

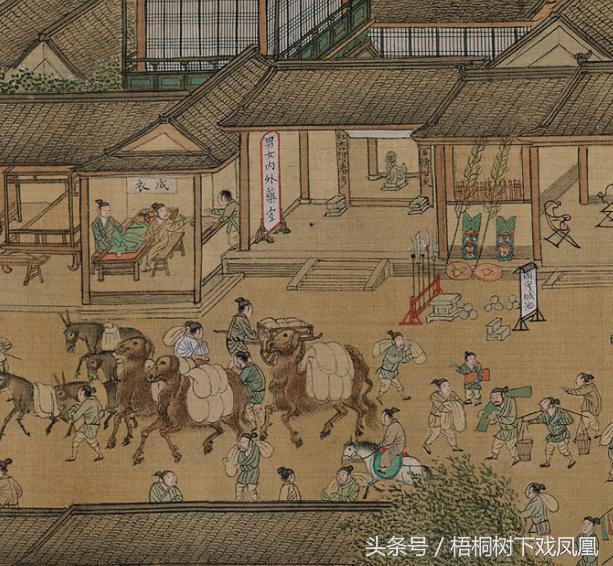

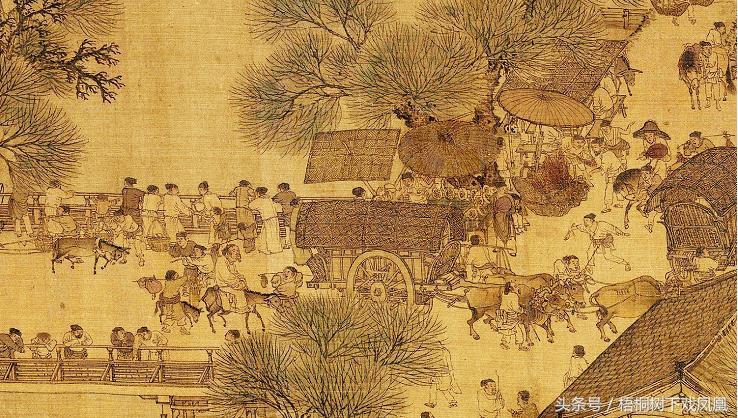

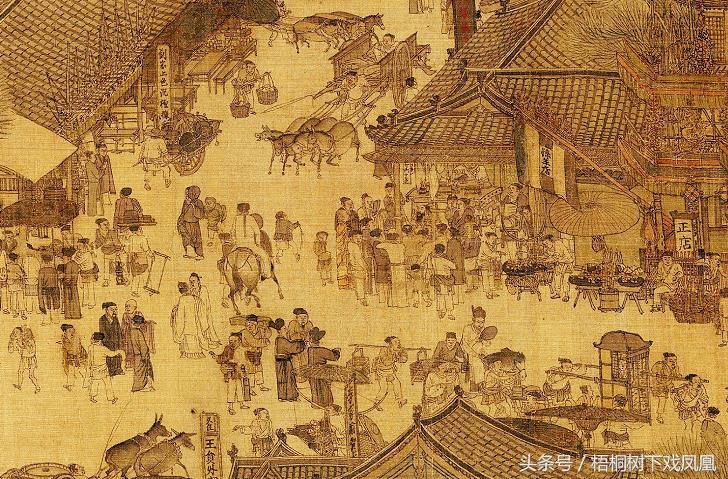

(张择端绘《清明上河图》)

(张择端绘《清明上河图》)

三、“靠左走”。唐代规定“来左去右”,实际是一种进出城门的规则,但在路途和街道上,古人更多是“靠左走”。

朱熹《童蒙须知·杂细事宜第五》中,有这样的说法,“凡侍长上出行,必居路之右。”为什么陪年长者出行,要走在老者的右边,主要是基于“靠左走”,这在张择端的《清明上河图》可以看出,但可能因为集市吧,也有人“乱走”。

走路时,谁让谁?在唐朝以前都是通过“礼”制来调整和安排,更多是出于风俗习惯。

《礼记·王制》规定:“父之齿随行,史之齿雁行,朋友不相逾。”意思是,遇见了与父辈差不大小的,应让他先走;和长兄年龄差不大的,可以一起走或稍后;至于同龄同辈有朋友,走路则不必分先后。现在领导到地方视频,总是走在一大群人的前面,应该这是这一遗俗。

(仇英绘《清明上河图》)

(仇英绘《清明上河图》)

但到唐代,则将这种“礼”升格到“法”的层面,有了强制性的交通法规,这是中国交通史上的分水岭 。

唐朝的《仪制令》明文规定:“凡行路巷街,贱避贵,少避老,轻避重,去避来。”《唐律疏议·杂律》“违令”条,“诸违令者,笞五十”,下面的疏议特别解释,“令有禁制”。

《仪制令》被认为是中国最早的“交通法规”,由唐太宗李世民于贞观十一年 (公元637年)颁发。李世民还强调颁发此令的意义,并作了解释——

“朕闻教化之本,礼让为先,欲设规程,在循典故。盖以中兴之始,兆庶初安,将使知方,所以渐诱。”

(仇英绘《清明上河图》)

(仇英绘《清明上河图》)

现代交通用语“礼让为先”,就源于这句话,至今仍在起作用,是交通伦理的核心。

到五代后唐时,唐朝的《仪制令》得到进一步强化。

据《五代会要》记载,后唐明宗李嗣源于长兴二年(公元931年)八月出敕令:“道路街巷,贱避贵,少避长,轻避重,去避来。”李嗣源这一“红头文件”下发到“诸道、州、府,各遍下县、镇”,要求地方官将此《仪制令》,“刻碑于要会、坊门及诸桥柱,晓示行人。”

如果有人不按规定走路,将被治罪。

(张择端绘《清明上河图》)

(张择端绘《清明上河图》)

此后,《仪制令》成为中国人的交通守则,并碑刻竖于道旁边。各朝虽有变化,但内容大同小异,这类碑刻目前在陕西、江苏、福建、河北、内蒙古等全国多地,都有考古发现,这说明这套“交通规则”当年是全国通行的。

值得一提的是,唐朝法律还对车马与行人的关系作了规定,除了帝王要臣公务出行,路上要“车马让人”,并且在行人密集的地方,不能“走车马”。

《唐律疏义.杂律》规定:“诸于城内街巷及人众中,无故走车马者,笞五十。”如今的“步行街”设计,车辆不得进入,就是这么个理儿。

(张择端绘《清明上河图》)

(张择端绘《清明上河图》)

秦始皇陵里的百吨水银 都来自一个寡妇(秦朝富豪)

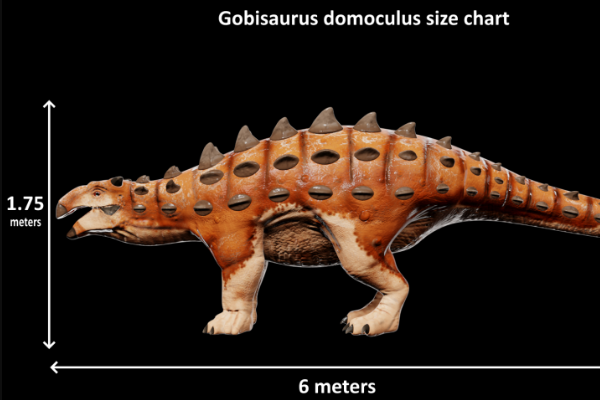

秦朝时期一个女富豪提供了秦始皇陵里的大量水银。2002年,国家考古队组织专家人员对整座皇陵周围钻探了五万多个小洞进行勘察验证,最终发现秦始皇陵封土堆下有一座九层高的建筑,而关于这座九层高建筑的来源,让从事了几十年考古事业的专家们匪夷所思,因为他们在无数的典籍和史料中都从未听说过这座建筑。最终随着不断的勘探,可以确定这是一个九层的倒金字塔。百吨水银我要新鲜事2023-12-04 20:36:070001白垩纪甲龙科:戈壁龙 背部遍布尖刺(生活于沙漠地区)

戈壁龙是一种甲龙科恐龙,诞生于白垩纪末期的森诺曼阶时期,属于大型的植食性恐龙之一,体长可达6米,体重大约在3.5吨左右。第一批戈壁龙的化石是在中国北部的新疆地区发现的,被埋藏在荒无人烟的沙漠戈壁上,所以也就以此为名了,最大的特点就是全身带有三角形的尖锐板甲。戈壁龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 16:14:200000古今盗皇陵“克星说”从何而来?史上最牛“盗墓部队”底细揭秘

原题:孙殿英盗清东陵大案(三)本文作者倪方六孙殿英到清东陵到底是什么原因,人云亦云,莫衷一是。但有这么一个说法颇有意思,就是孙殿英是“克星”——专克满清。图:彗星在祖陵上出现,古人往往视为凶兆(合成图)我要新鲜事2023-05-27 15:24:320001河南现一个吃人的古墓 埋葬了无数的盗墓贼(古墓机关)

王公贵族的古墓里面有很多机关。我们现在去研究中国古代的历史,有很大一部分都是通过考古也就是挖掘古墓,当我们在看一些关于盗墓的小说的时候,也能够发现在很多比较有名的人的墓穴里面都会有很多的机关,其中有一些可以比较轻松的被现在的盗墓贼破解,但还有一些则是现在盗墓贼无法破解了,甚至还有一些墓穴埋葬了很多的盗墓贼。吃人的古墓我要新鲜事2023-05-11 05:44:110000虎尾龙:蒙古卵形恐龙(下颚骨厚实/以硬壳动物为食)

虎尾龙是一种准卵龙类恐龙,诞生于7000万年前的白垩纪末期,外形酷似鸟类,最大的特点就是它的下颚骨明显比其他同类恐龙生长的更加厚实,所以科学家怀疑它很可能是以贝类等硬壳软体动物为食,第一批化石发现于亚洲蒙古境内。虎尾龙的外形特征我要新鲜事2023-05-10 16:45:360000